第30回午後の過去問

第30回午後:第2問

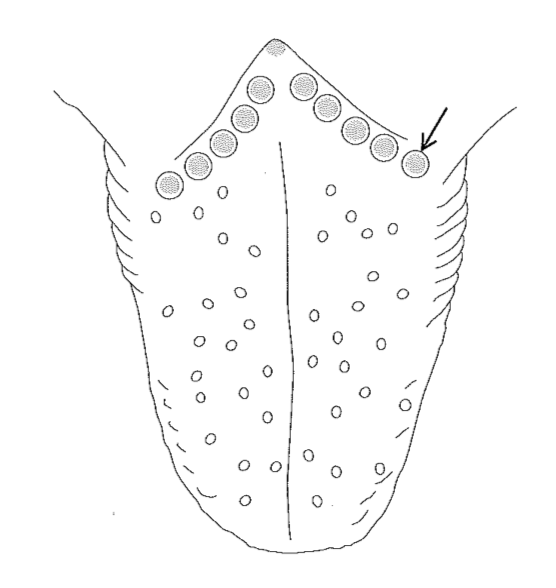

舌背を模式図に示す。矢印で示すのはどれか。1つ選べ。

1: 糸状乳頭

2: 茸状乳頭

3: 有郭乳頭

4: 葉状乳頭

- 答え:3

- 科目:人体と歯・口腔の構造と機能

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第3問

接触する隣接歯との間にあるのはどれか。1つ選べ。

1: 鼓形空隙

2: 二次空隙

3: 発育空隙

4: 霊長空隙

- 答え:1

- 科目:人体と歯・口腔の構造と機能

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第4問

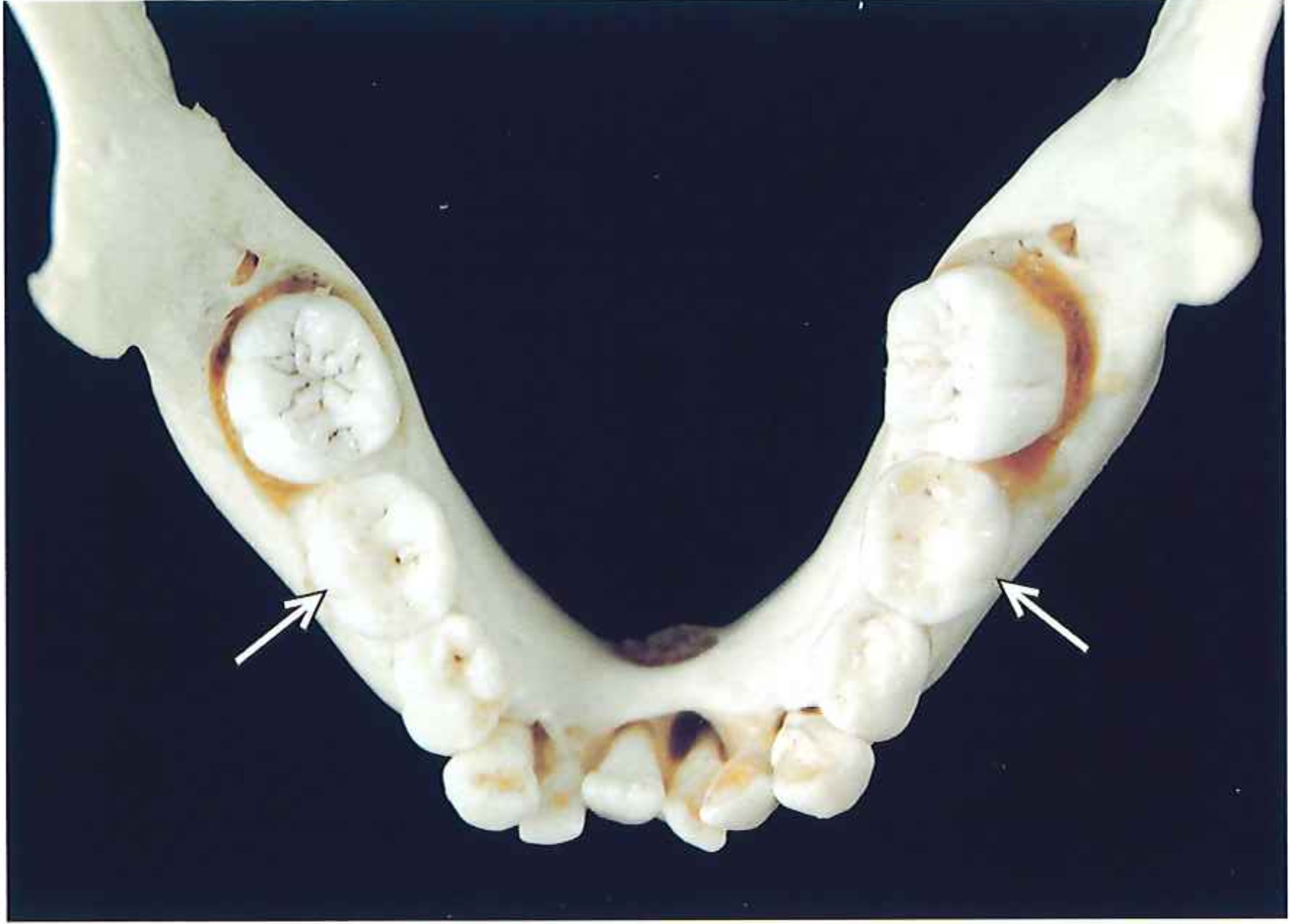

混合歯列期の下顎骨の写真(別冊午後 No.1)を別に示す。矢印で示すのはどれか。1つ選べ。

1: 第一乳臼歯

2: 第二乳臼歯

3: 第一大臼歯

4: 第二大臼歯

- 答え:2

- 科目:人体と歯・口腔の構造と機能

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第5問

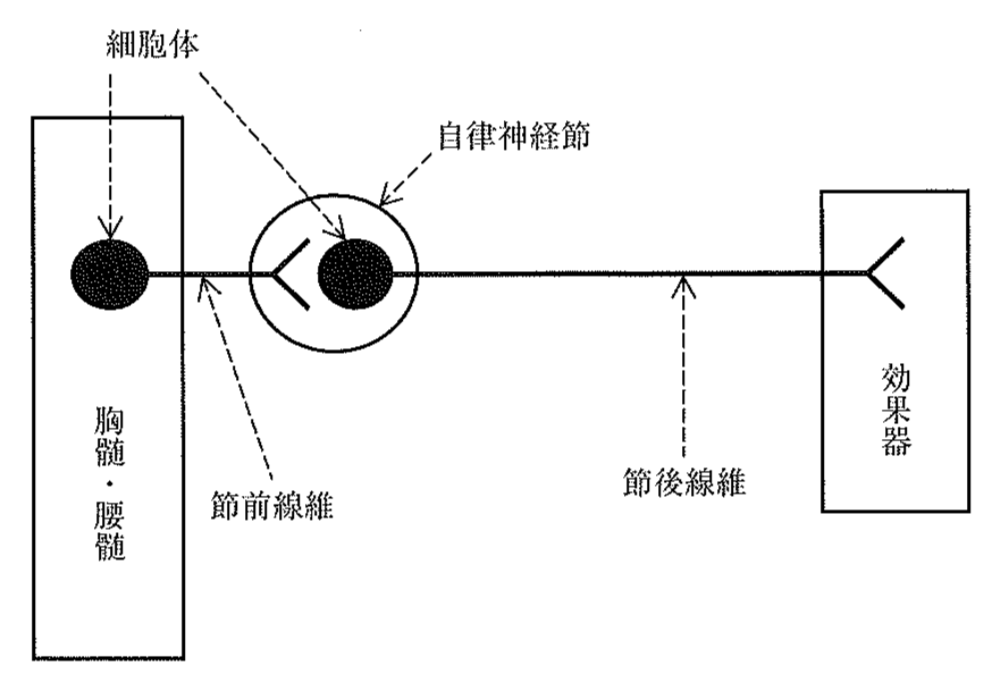

末梢神経を模式図に示す。この神経の作用はどれか。1つ選べ。

1: 骨格筋収縮

2: 心拍数増加

3: 胃液分泌増加

4: 毛様体筋収縮

- 答え:2

- 科目:人体と歯・口腔の構造と機能

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第6問

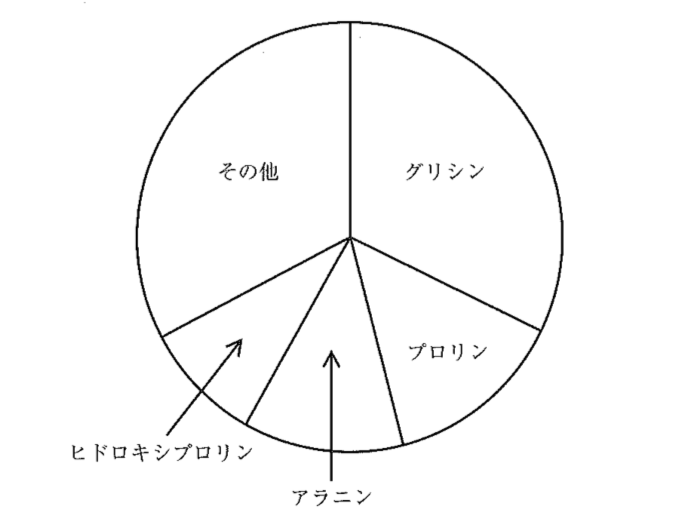

線維状タンパク質のアミノ酸組成を図に示す。該当するのはどれか。1つ選べ。

1: ケラチン

2: ミオシン

3: エラスチン

4: コラーゲン

- 答え:4

- 科目:人体と歯・口腔の構造と機能

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第7問

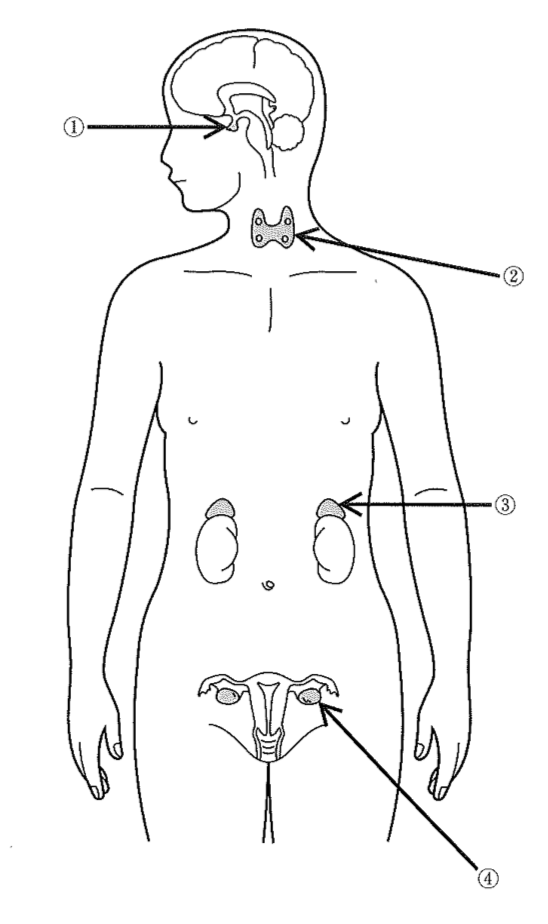

内分泌器官を模式図に示す。基礎体温を周期的に上昇させるホルモンが分泌されるのはどれか。1つ選べ。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:4

- 科目:人体と歯・口腔の構造と機能

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第8問

非歯原性発育性嚢胞はどれか。1つ選べ。

1: 歯根嚢胞

2: 歯肉嚢胞

3: 含歯性嚢胞

4: 鼻歯槽嚢胞

- 答え:4

- 科目:疾病の成り立ち及び回復過程の促進

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第9問

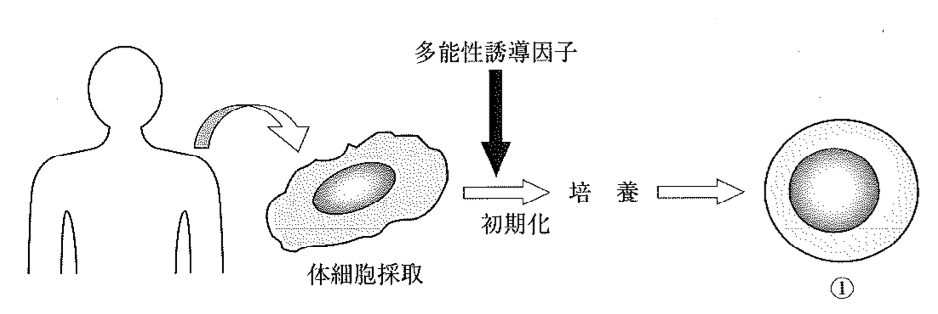

幹細胞の作製法を模式図に示す。①はどれか。1つ選べ。

1: 体性幹細胞

2: ES細胞〈胚性幹細胞〉

3: EG細胞〈胚性生殖細胞〉

4: iPS細胞〈人工多能性幹細胞〉

- 答え:4

- 科目:疾病の成り立ち及び回復過程の促進

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第10問

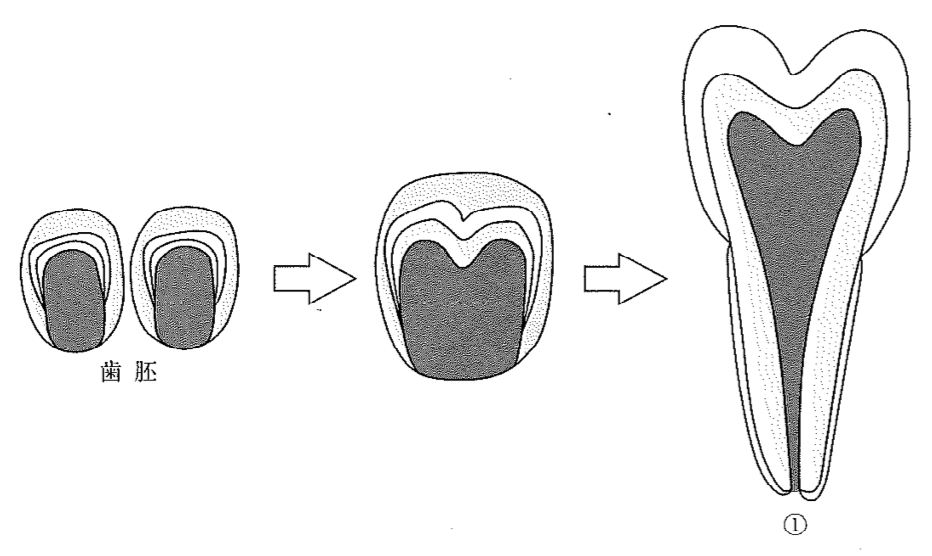

歯の形態異常の発生機序を模式図に示す。①はどれか。1つ選べ。

1: 双生歯

2: 癒着歯

3: 陥入歯〈歯内歯〉

4: 癒合歯〈融合歯〉

- 答え:4

- 科目:疾病の成り立ち及び回復過程の促進

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

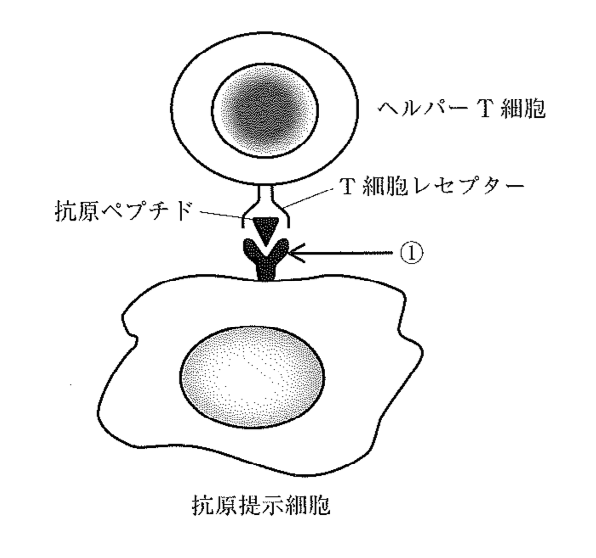

第30回午後:第11問

抗原提示を模式図に示す。①で示すのはどれか。1つ選べ。(弊社改)

1: CD4

2: Fcレセプター

3: MHCクラスⅡ

4: Tollレセプター4

- 答え:3

- 科目:疾病の成り立ち及び回復過程の促進

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第12問

ペスト菌を発見したのはどれか。1つ選べ。

1: 大村智

2: 志賀潔

3: 野口英世

4: 北里柴三郎

- 答え:4

- 科目:疾病の成り立ち及び回復過程の促進

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

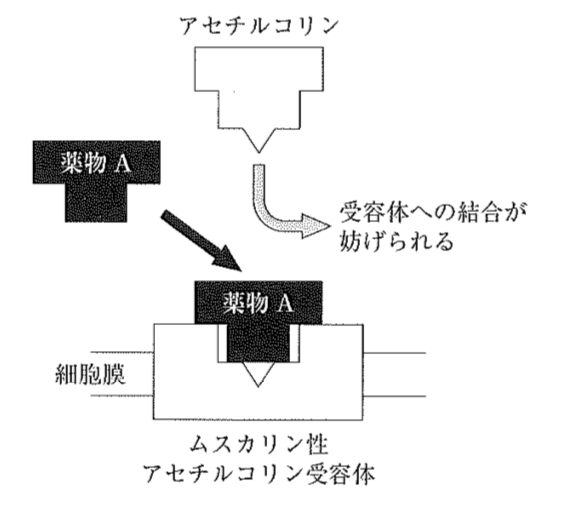

第30回午後:第13問

ムスカリン性アセチルコリン受容体に対する薬物Aの作用を模式図に示す。薬物Aはどれか。1つ選べ。

1: ニコチン

2: モルヒネ塩酸塩水和物

3: アトロピン硫酸塩水和物

4: プロプラノロール塩酸塩

- 答え:3

- 科目:疾病の成り立ち及び回復過程の促進

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

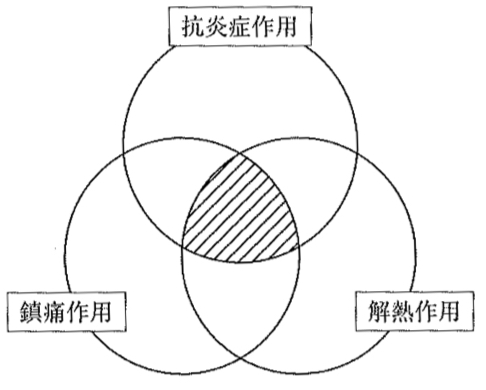

第30回午後:第14問

薬物を薬理作用により分類した図を示す。斜線部に該当するのはどれか。1つ選べ。

1: リドカイン塩酸塩

2: アンピシリン水和物

3: ベンザルコニウム塩化物

4: ロキソプロフェンナトリウム水和物

- 答え:4

- 科目:疾病の成り立ち及び回復過程の促進

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第15問

ステロイド性抗炎症薬の薬理作用はどれか。1つ選べ。

1: 血圧降下

2: 免疫抑制

3: 血糖値低下

4: 骨形成促進

- 答え:2

- 科目:疾病の成り立ち及び回復過程の促進

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

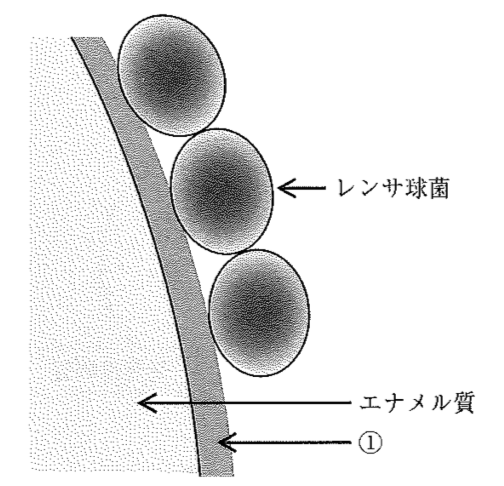

第30回午後:第16問

口腔細菌の歯面への初期定着の状況を模式図に示す。①の主成分はどれか。1つ選べ。

1: 脂質

2: 無機塩

3: リポ多糖

4: 糖タンパク質

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第17問

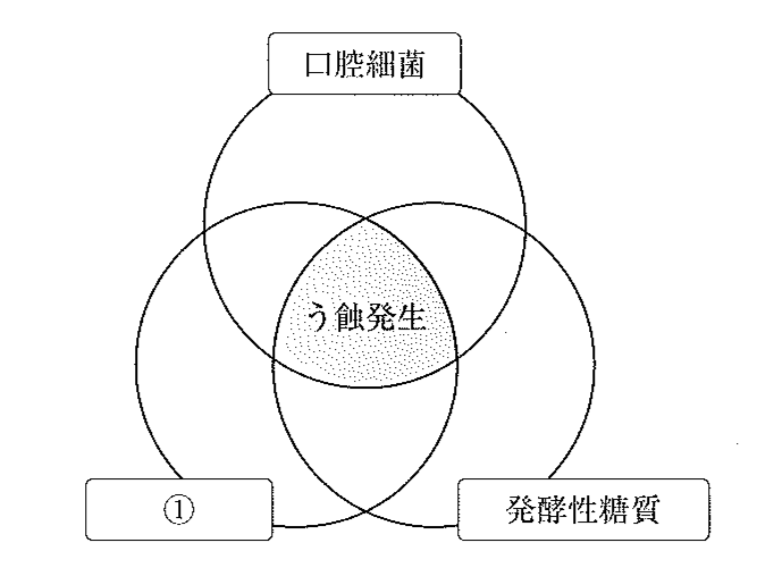

Keyesによるう蝕発生要因の概念図を示す。①の要因に対する予防手段はどれか。2つ選べ。

1: 口腔清掃

2: 小窩裂溝塡塞

3: フッ化物応用

4: 代用甘味料の使用

- 答え:2 ・3

- 科目:歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組み

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第18問

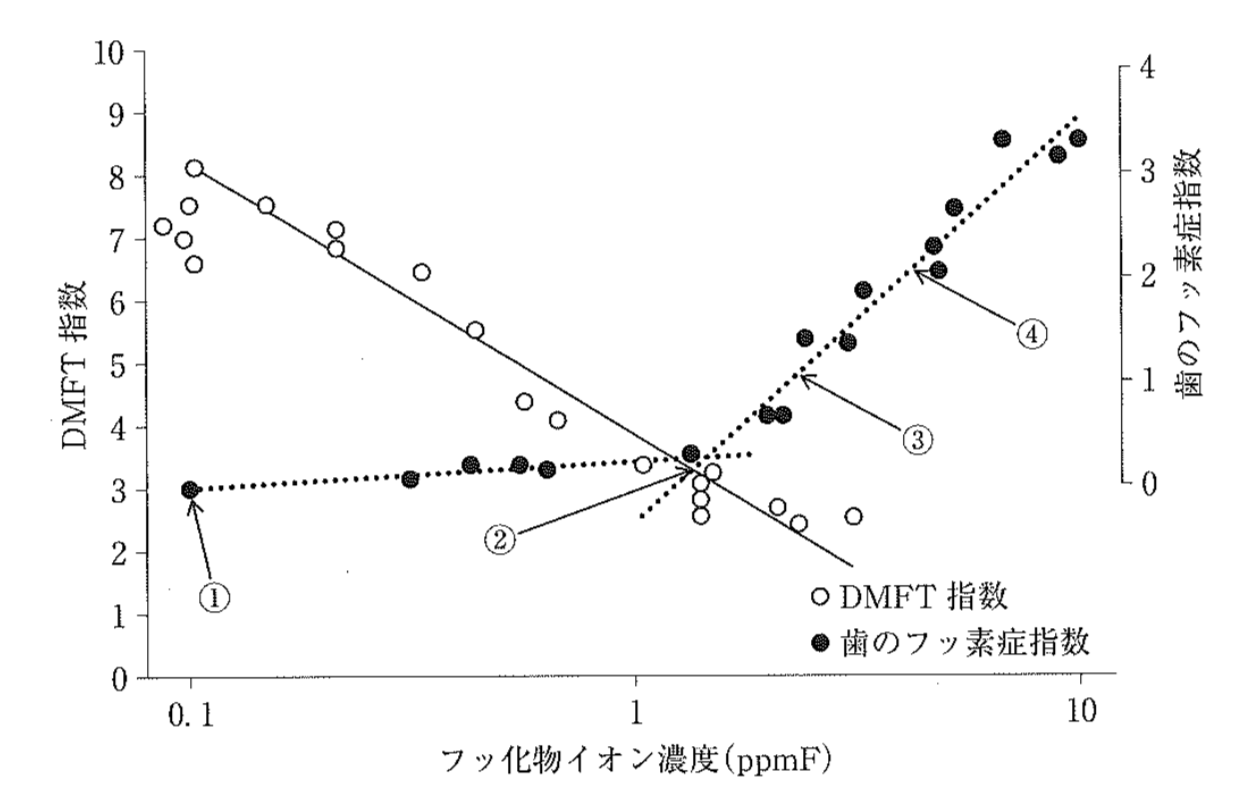

飲料水中のフッ化物イオン濃度とう蝕罹患状態および歯のフッ素症との関係を図に示す。最大の効果で最大の安全な点はどれか。1つ選べ。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第19問

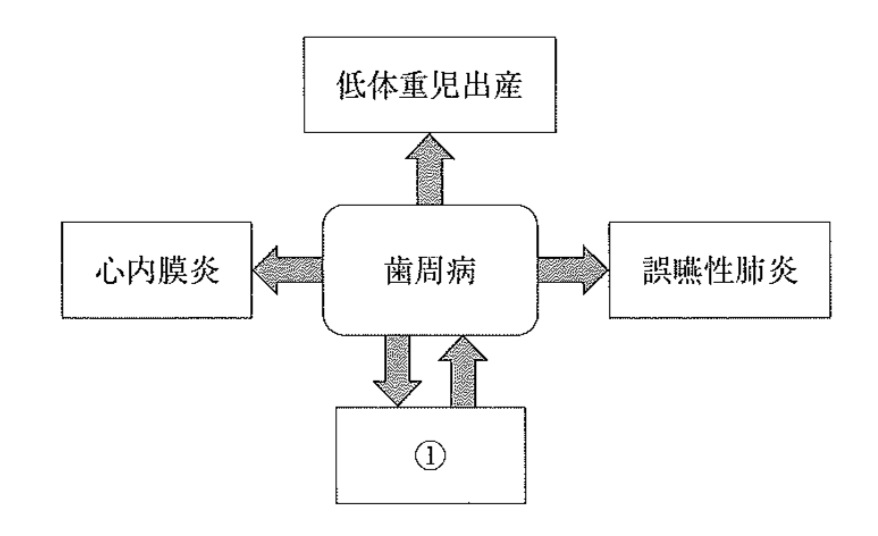

歯周病と全身の疾患・異常との因果関係を図に示す。①に該当するのはどれか。1つ選べ。

1: 糖尿病

2: 認知症

3: 関節リウマチ

4: 慢性閉塞性肺疾患

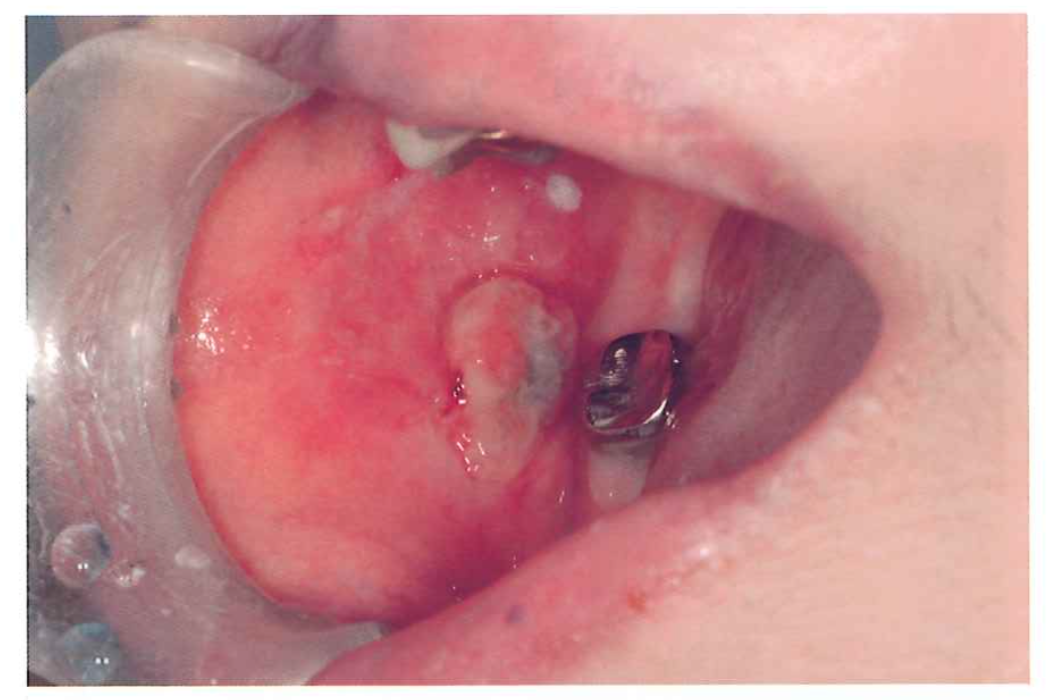

第30回午後:第20問

72歳の女性。右側頬粘膜の痛みを主訴として来院した。4年前に義歯を破損したが使用しないまま放置していたという。高血圧症のため降圧薬を服用しているがそれ以外の全身的特記事項はない。検査の結果、扁平上皮癌と診断された。初診時の口腔内写真(別冊午後 No.2)を別に示す。考えられる原因はどれか。1つ選べ。

1: 免疫異常

2: 機械的刺激

3: 薬の副作用

4: ウイルス感染

第30回午後:第21問

歯科保健関連データで順序尺度はどれか。1つ選べ。

1: CPI

2: DMFT

3: RID index

4: O’LearyのPCR

第30回午後:第22問

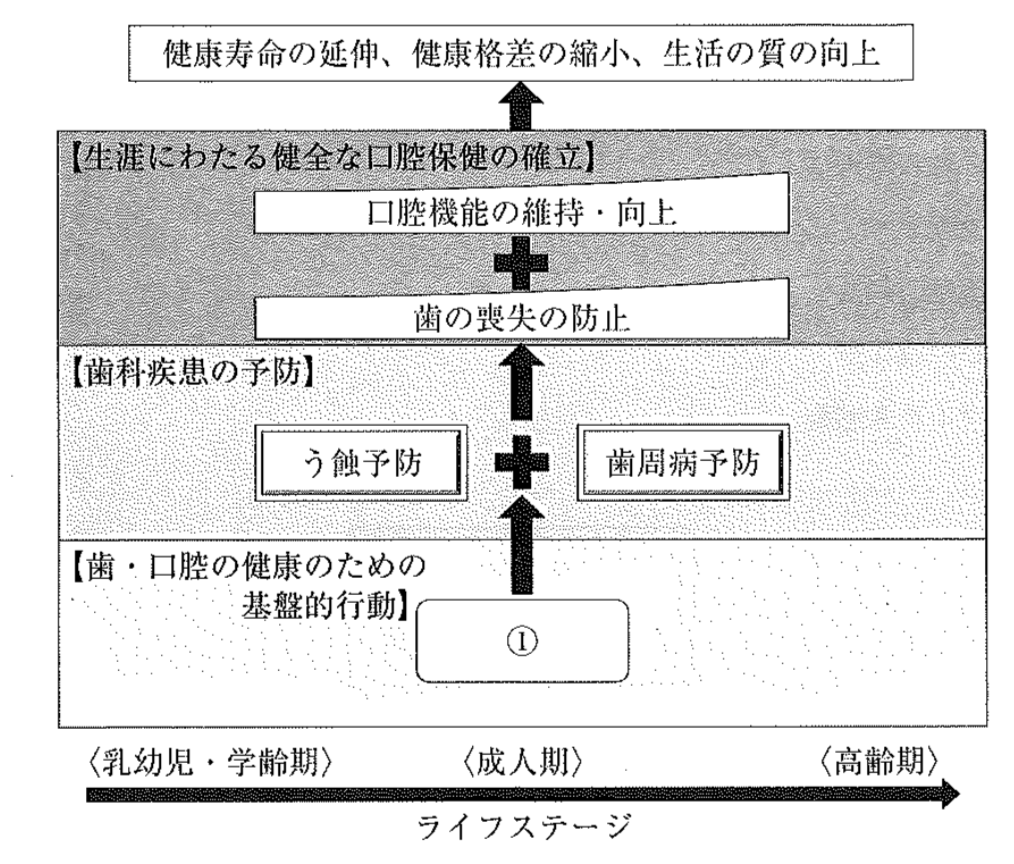

健康日本21(第二次)の「歯・口腔の健康」の目標設定の概念図を示す。①に最も関連するのはどれか。1つ選べ。

1: 歯科医師法

2: 地域保健法

3: 歯科口腔保健の推進に関する法律〈歯科口腔保健法〉

4: 地域における医療および介護の総合的な確保の推進に関する法律

第30回午後:第23問

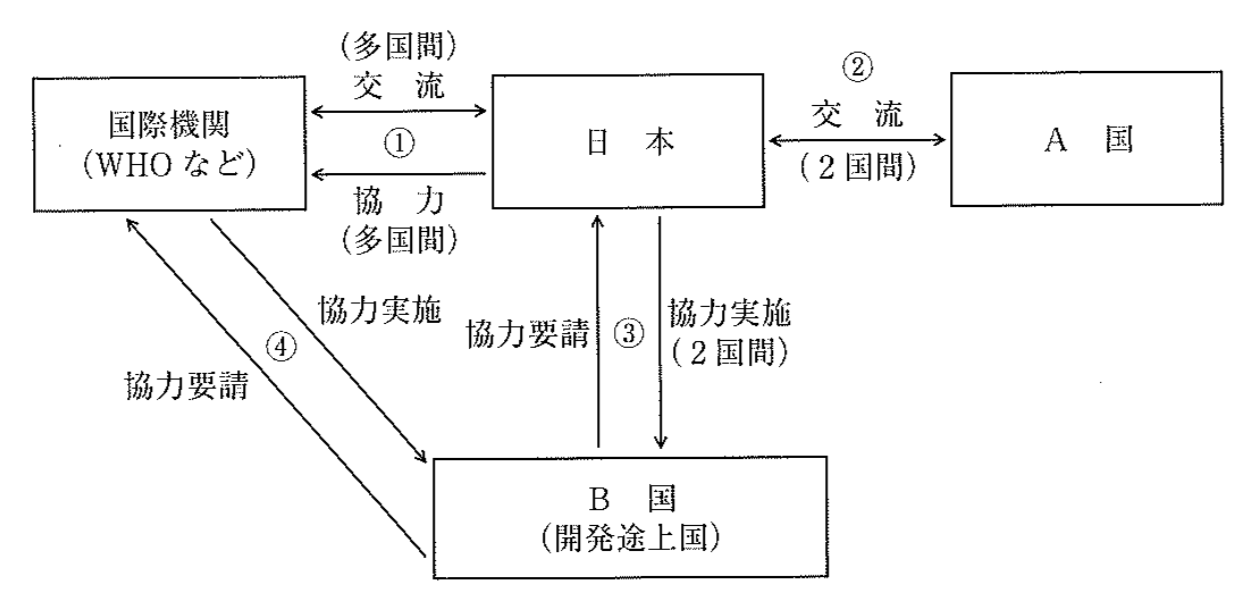

国際協力の仕組みを図に示す。Japan International Cooperation Agency〈JICA〉が担当するのはどれか。1つ選べ。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

第30回午後:第24問

現在の我が国の人口問題で正しいのはどれか。1つ選べ。

1: 健康寿命は短縮している。

2: 高齢者の割合は増加している。

3: 出生数が死亡数を上回っている。

4: 人口の構造はビラミッド型である。

第30回午後:第25問

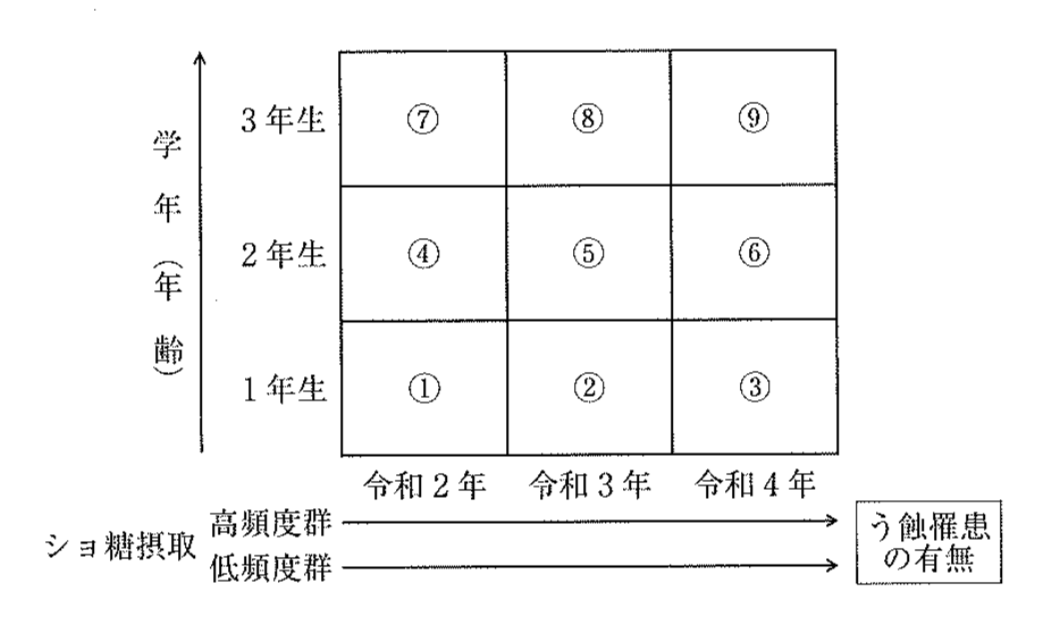

次の文を読み、〔問題25〕、〔問題26〕に答えよ。 令和2年小学校入学児童を対象にショ糖の摂取状況調査を実施した。この調査結果からショ糖摂取状況を高頻度群と低頻度群に区分して、両群の令和4年までのう蝕罹患状況を観察する研究計画を立てた。研究計画の概要を図に示す。 この調査の研究方法はどれか。1つ選べ。

1: 横断研究

2: 介入研究

3: コホート研究

4: 症例対照研究

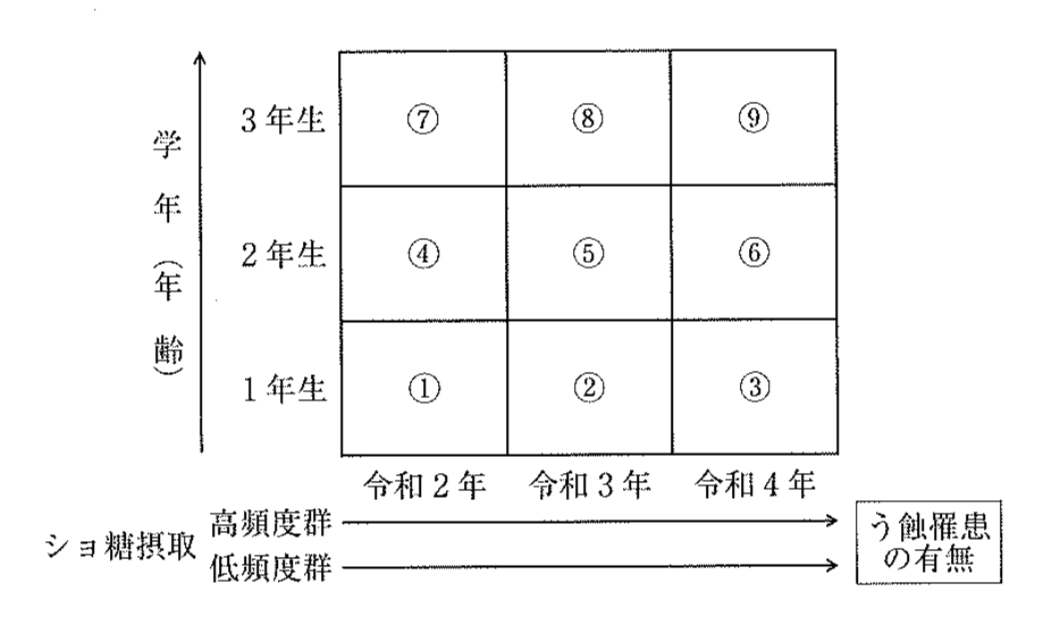

第30回午後:第26問

次の文を読み、〔問題25〕、〔問題26〕に答えよ。 令和2年小学校入学児童を対象にショ糖の摂取状況調査を実施した。この調査結果からショ糖摂取状況を高頻度群と低頻度群に区分して、両群の令和4年までのう蝕罹患状況を観察する研究計画を立てた。研究計画の概要を図に示す。 調査対象の組合せはどれか。1つ選べ。

1: ①ー②ー③

2: ①ー⑤ー⑨

3: ③ー⑥ー⑨

4: ⑦ー⑤ー③

第30回午後:第27問

災害拠点病院で正しいのはどれか。1つ選べ。

1: 国が指定する医療機関である。

2: 災害医療における人的・物的支援を行う。

3: 災害派遣医療チーム〈DMAT〉が運営する。

4: 地域災害拠点病院は三次医療圏ごとに設置する。

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第28問

職業上の守秘義務を規定しているのはどれか。2つ選べ。

1: 医師法

2: 歯科医師法

3: 歯科衛生士法

4: 歯科技工士法

- 答え:3 ・4

- 科目:歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組み

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第29問

要介護者にリハビリテーション等を提供し、在宅復帰を目指す施設はどれか。1つ選べ。

1: 介護医療院

2: 介護老人福祉施設

3: 介護老人保健施設

4: 介護療養型医療施設

第30回午後:第30問

介護予防ケアマネジメントを基本機能にもつのはどれか。1つ選べ。

1: 老人福祉センター

2: 市町村保健センター

3: 口腔保健支援センター

4: 地域包括支援センター

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第31問

保存期間が3年と規定されているのはどれか。2つ選べ。

1: 診療録

2: 処方せん

3: 歯科技工指示書

4: 歯科衛生士業務記録

- 答え:2 ・4

- 科目:歯科衛生士概論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第32問

ある患者の初診時の歯科衛生士業務記録を示す。 ①3日前より左下臼歯部の歯ぐきから時々膿が出る。 ②36:PD5mm、BOP(+) 2回/1日(朝食後、就寝前)横磨き法を行っている。O LearyのPCR88%。診断名:広汎型中等度慢性歯周炎 ③全顎的隣接面にプラークが多量、歯顎部には少量付着しているため、隣接面清掃が必要。方法を習得してもらう。 ④隣接面清掃指導、スクラッピング法指導、全顎的SRP(3分割)の実施 Assessment dataはどれか。1つ選べ。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:3

- 科目:歯科衛生士概論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第33問

嚥下訓練を行うのはどれか。2つ選べ。

1: 管理栄養士

2: 言語聴覚士

3: 作業療法士

4: 歯科衛生士

- 答え:2 ・4

- 科目:歯科衛生士概論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第34問

う蝕検知液に含まれている染色成分はどれか。1つ選べ。

1: アシッドレッド

2: フェノールフタレイン

3: クリスタルバイオレット

4: ポリプロピレングリコール

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第35問

構音機能検査はどれか。1つ選べ。

1: パラトグラム法

2: パントグラフ法

3: チェックバイト法

4: ゴシックアーチ描記法

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第36問

血液成分のうち、血漿と血清で最も違いがあるのはどれか。1つ選べ。

1: 凝固因子

2: アルブミン

3: 免疫グロブリン

4: C反応性タンパク

- 答え:1

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

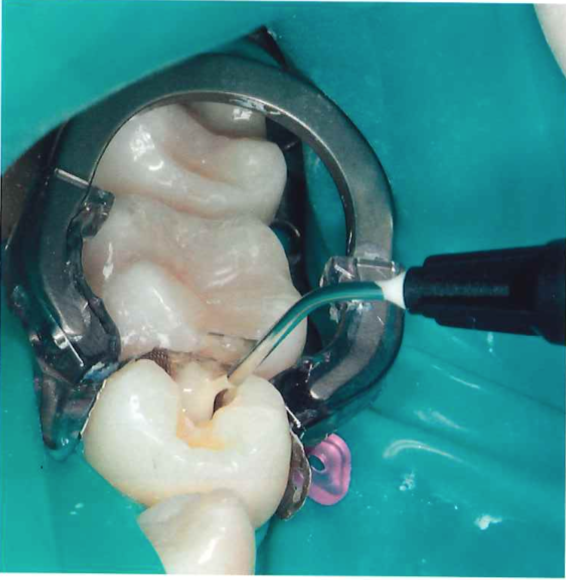

第30回午後:第38問

小臼歯へのコンポジットレジン修復操作の写真(別冊午後 No.3)を別に示す。このレジンの特徴はどれか。1つ選べ。

1: 歯髄鎮静作用

2: 良好な窩壁適合性

3: 酸素による重合促進作用

4: マクロフィラーによる耐摩耗性

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第39問

40歳の男性。友人より歯の色を指摘され来院した。歯が生えかわった時から色が変わっていたという。これまで歯科治療の医応はなく、う蝕はみられなかった。口腔内写真(別冊午後 No.4)を別に示す。適切と考えられる処置はどれか。1つ選べ。

1: 歯面研磨

2: オフィスブリーチング

3: ラミネートべニア修復

4: グラスアイオノマー修復

- 答え:3

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第40問

温熱刺激により症状が増悪するのはどれか。一つ選べ。

1: 歯髄壊疽

2: 歯髄充血

3: 急性化膿性歯髄炎

4: 急性単純性歯髄炎

- 答え:3

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第41問

急性化膿性根尖性歯周炎で切開排膿が適応と考えられるのはどれか。2つ選べ。

1: 骨内期

2: 骨膜下期

3: 歯根膜期

4: 粘膜下期

- 答え:2 ・4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

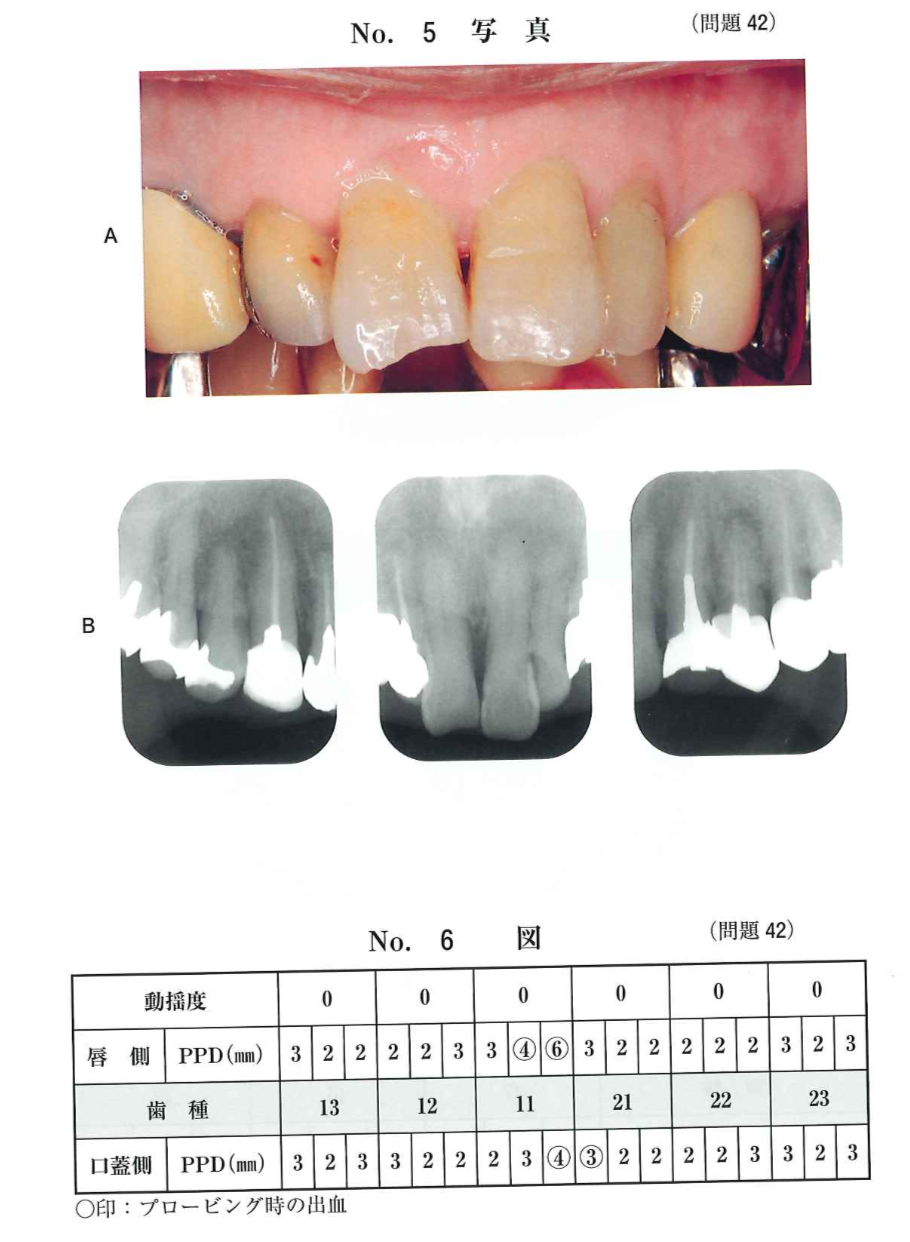

第30回午後:第42問

63歳の男性。上顎前歯部歯肉の腫脹を主訴として来院した。歯周基本治療後の口腔内写真(別冊午後 No.5A)、エックス線写真(別冊午後 No.5B)および歯周組織検査結果の一部(別冊午後 No.6)を別に示す。次に行うと考えられるのはどれか。1つ選べ。

1: 歯肉切除術

2: フラップ手術

3: 歯肉結合組織移植術

4: 歯肉弁根尖側移動術

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第43問

68歳の男性。下顎前歯部の歯肉の腫脹を主訴として来院した。線維性の歯肉腫脹が認められた。3年前から内科医の処方薬を服用しており、その頃から歯肉の腫脹が気になったという。考えらえる処方薬はどれか。2つ選べ。

1: 抗てんかん薬

2: インスリン製剤

3: カルシウム拮抗薬

4: コレステロール合成阻害剤

- 答え:1 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

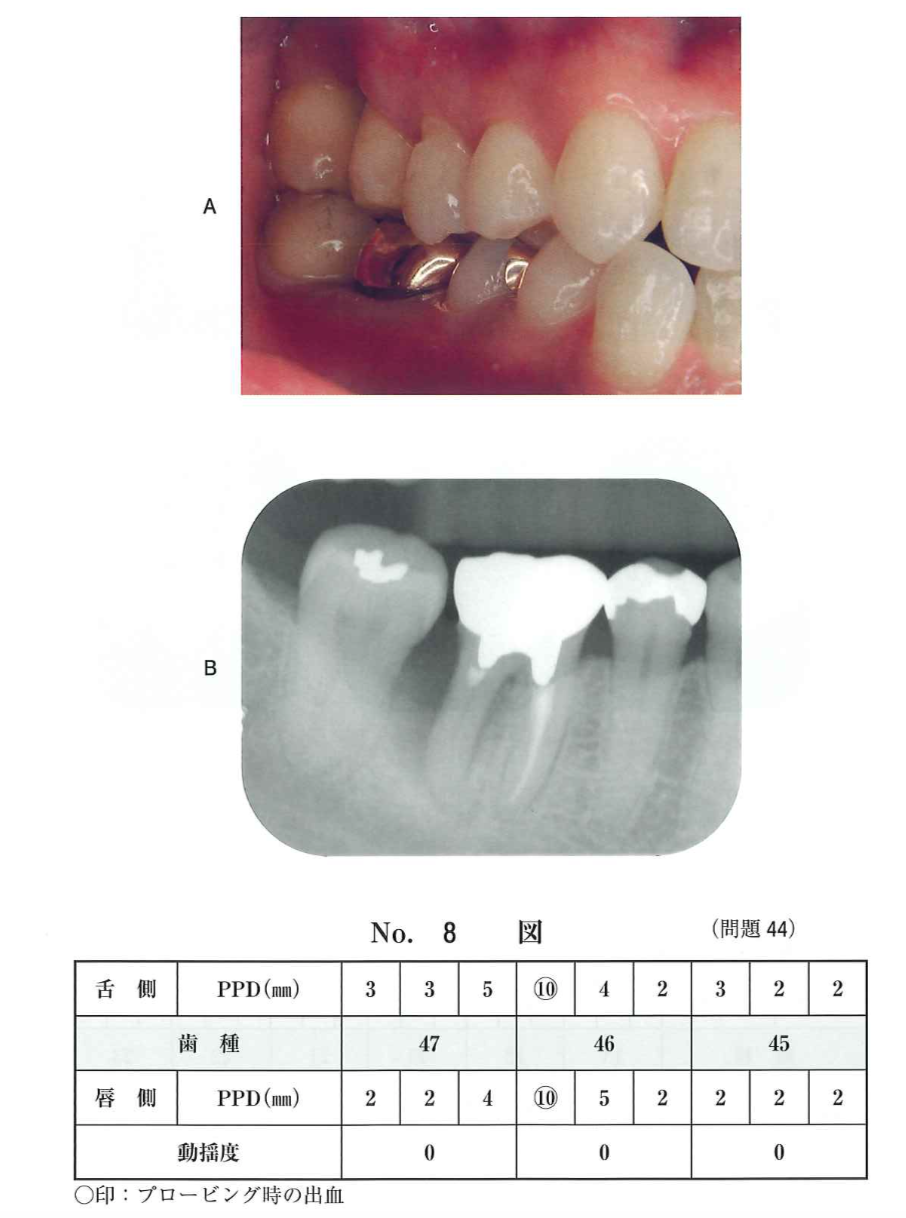

第30回午後:第44問

58歳の女性。下顎右側大臼歯部のブラッシング時の出血を主訴として来院した。初診時の口腔内写真(別冊午後 No.7 A)、エックス線写真(別冊午後 No.7 B)および歯周組織検査結果の一部(別冊午後 No.8)を別に示す。第一大臼歯に対する処置で考えられるのはどれか。1つ選べ。

1: 歯根分離

2: トンネリング

3: ヘミセクション

4: ファーケーションプラスティ

- 答え:3

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

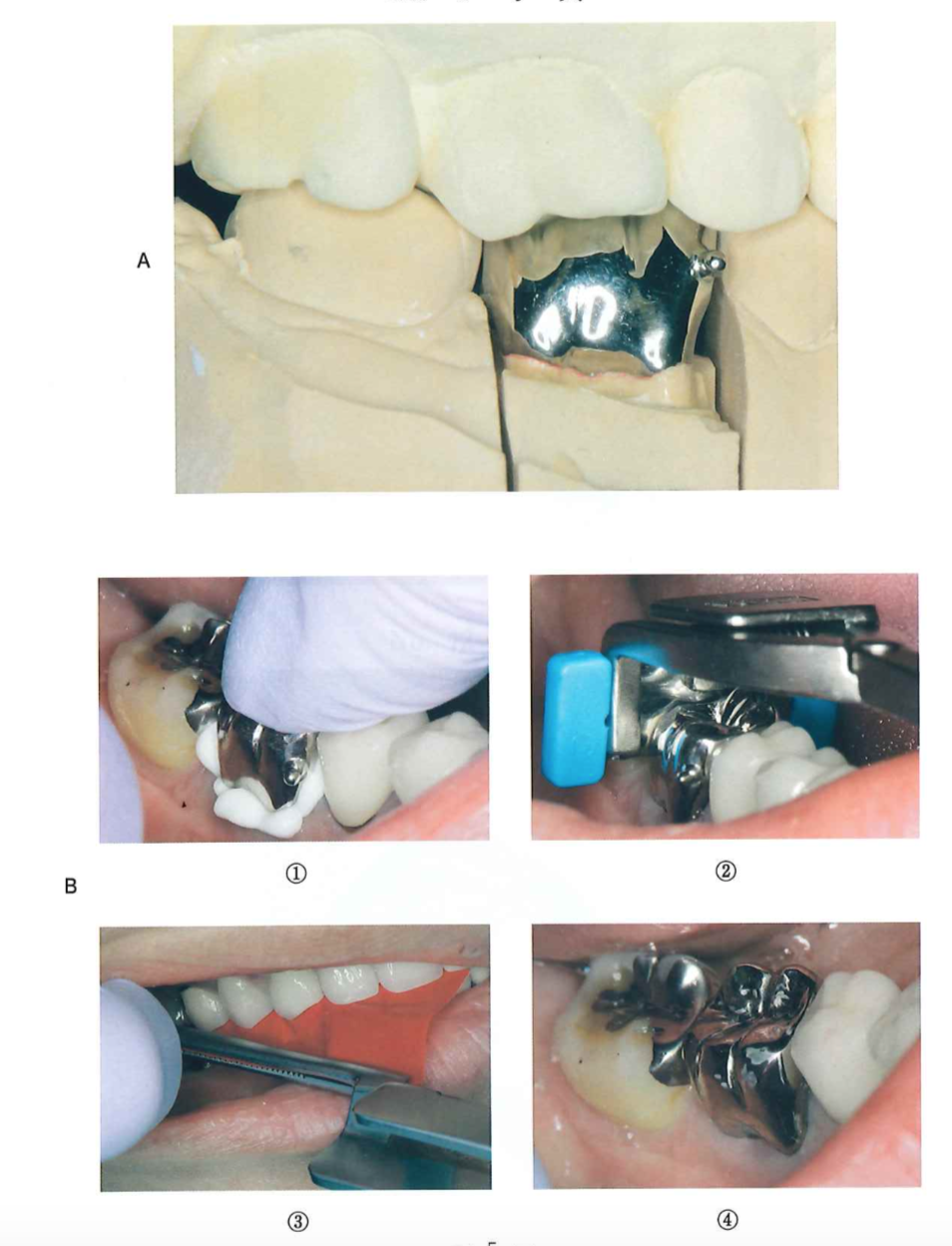

第30回午後:第45問

50歳の男性。咀嚼障害を主訴として来院した。完成した下顎右側第一大臼歯部の歯冠補綴装置の写真(別冊午後No.9A)と装着手順の写真(別冊午後No.9B)を別に示す。支台歯との適合に関わる検査はどれか。1つ選べ。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

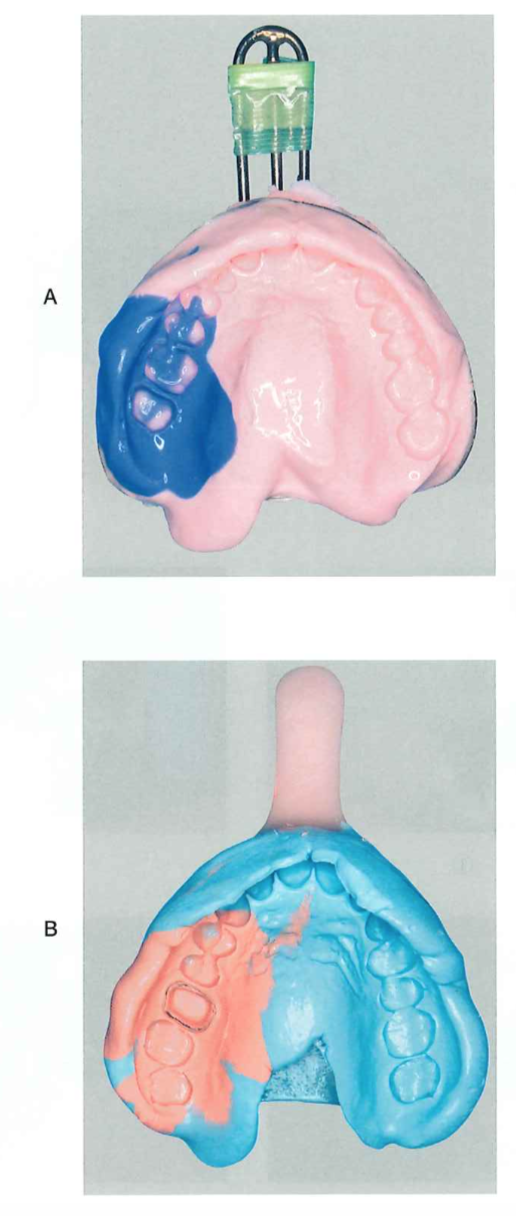

第30回午後:第46問

全部金属冠製作のため、精密印象採得を行った2種類の印象面の写真(別冊午後 No.10A、B)を別に示す。Aと比較したBの特徴はどれか。2つ選べ。

1: 吸水により膨潤する。

2: 空気中では離液する。

3: 経時的な寸法変化が小さい。

4: 硬化遅延材使用が可能である。

- 答え:3 ・4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

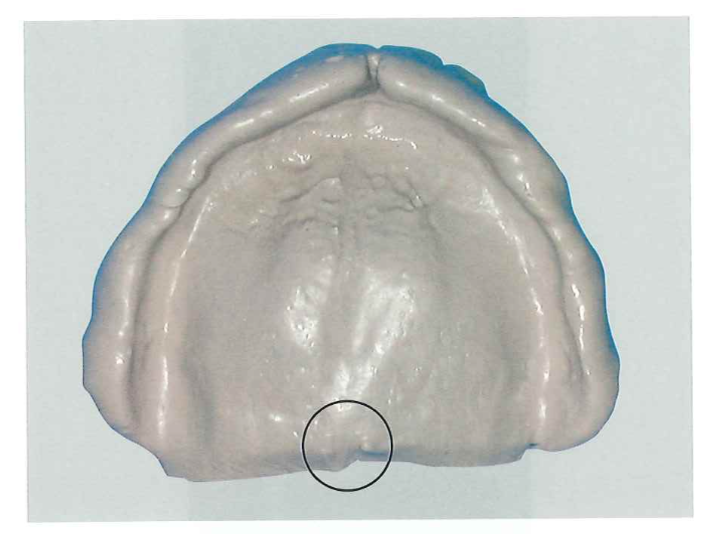

第30回午後:第47問

70歳の男性。上全部床義歯の紛失による咀嚼障害を主訴として来院した。上顎精密印象採得後の写真(別冊午後 No.11)を別に示す。丸で囲んだ部分の解剖学的指標はどれか。1つ選べ。

1: 口蓋小窩

2: 上唇小帯

3: 切歯乳頭

4: 翼突下顎ヒダ

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第48問

70歳の女性。下顎部分床義歯の落下による義歯床破折修理を希望して来院した。正中部で破折するまでは、適合性に問題はなく快適に使用していたという。修理後の義歯粘膜面の写真(別冊午後 No.12)を別に示す。義歯床内に埋入されている金属線を使用した目的はどれか。1つ選べ。

1: 強度の向上

2: 自浄性の向上

3: 弾力性の向上

4: 適合性の向上

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

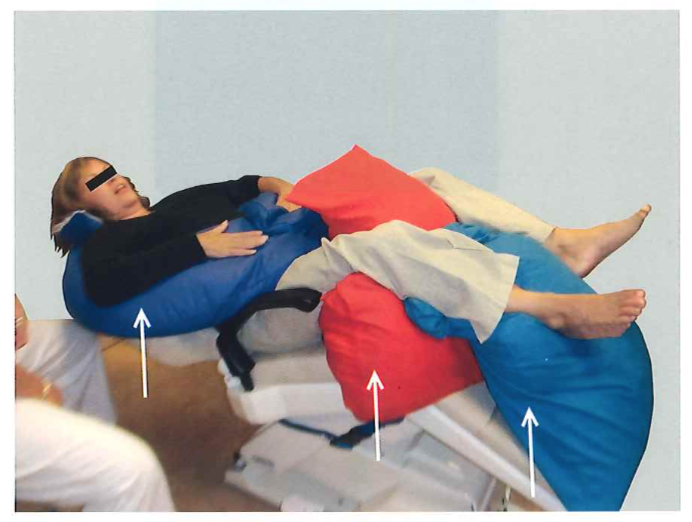

第30回午後:第49問

歯科治療に対して強い恐怖感を持つ患者の歯科治療中の写真(別冊午後 No.13)を別に示す。 用いるのはどれか。2つ選べ。

1: 酸素

2: 窒素

3: 亜酸化窒素

4: 二酸化炭素

- 答え:1 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

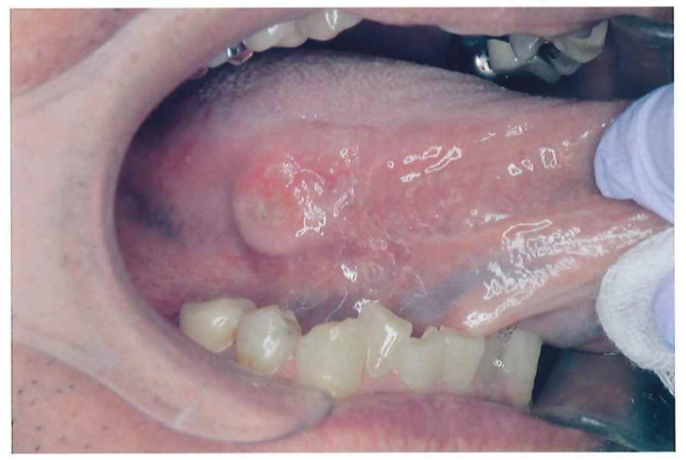

第30回午後:第50問

60歳の男性。舌の痛みを主訴として来院した。2か月前から違和感を自覚していたが放置していた。1か月前から腫脹し1週前から疼痛を自覚するようになったという。触診により病変部周囲に強い硬結が認められた。初診時の口腔内写真(別冊午後 No.14)を別に示す。考えられるのはどれか。1つ選べ。

1: 舌癌

2: 白板症

3: 放線菌症

4: ハンター舌炎

- 答え:1

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第51問

58歳の女性。左側口角部の異常を主訴として来院した。1週前に引っ越しを行い、疲労が蓄積していたところ、3日前から同部に違和感があり、昨日から症状が出現したという。ヘルペスと診断された。この疾患の特徴はどれか。1つ選べ。

1: 角化の亢進

2: 偽膜の形成

3: 口唇の浮腫

4: 水疱の形成

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第52問

マルチブラケット装置装着中の口腔内写真(別冊午後 No.15)を別に示す。次に行う処置はどれか。1つ選べ。

1: 歯面の水洗・乾燥

2: 歯面の清掃・研磨

3: ブラケットの接着

4: ブラケットの高さの決定

- 答え:1

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

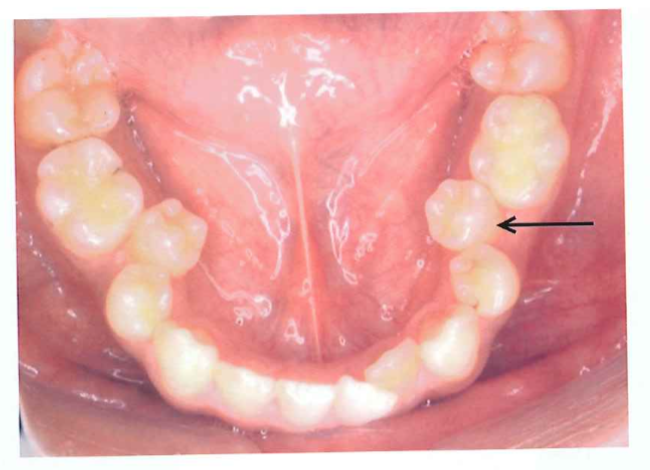

第30回午後:第53問

口腔内写真(別冊午後 No.16)を別に示す。矢印で示す歯にみられる異常はどれか。1つ選べ。

1: 移転

2: 高位

3: 舌側傾斜

4: 舌側転位

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第54問

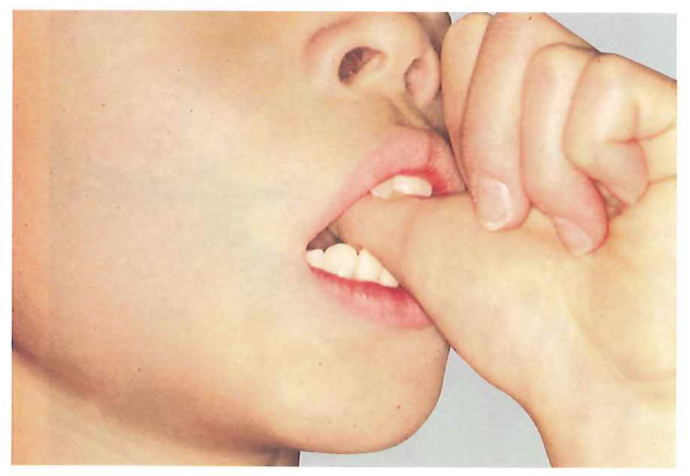

患者のある習癖の写真(別冊午後 No.17)を別に示す。生じると考えられる不正咬合はどれか。1つ選べ。

1: 叢生

2: 過蓋咬合

3: 上顎前突

4: 下顎近心咬合

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

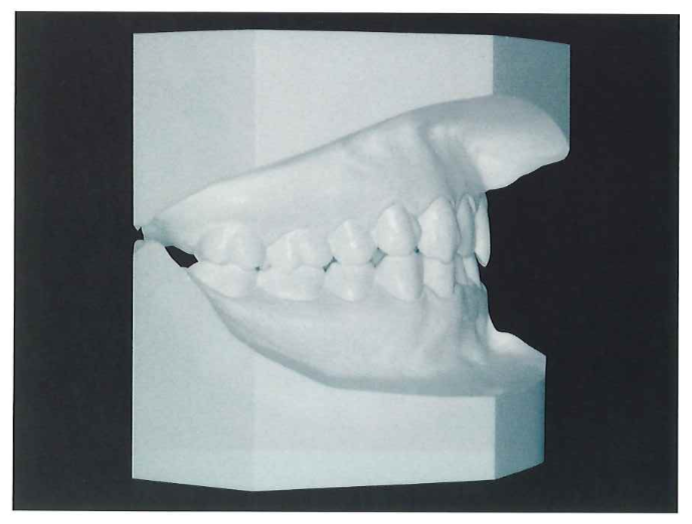

第30回午後:第55問

不正咬合の診断に用いる資料の写真(別冊午後 No.18)を別に示す。評価できるのはどれか。2つ選べ。

1: オーバージェット

2: 咬合平面の傾斜の程度

3: 上下顎骨の前後的位置関係

4: 上下顎第一大臼歯の前後的位置関係

- 答え:1 ・4

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

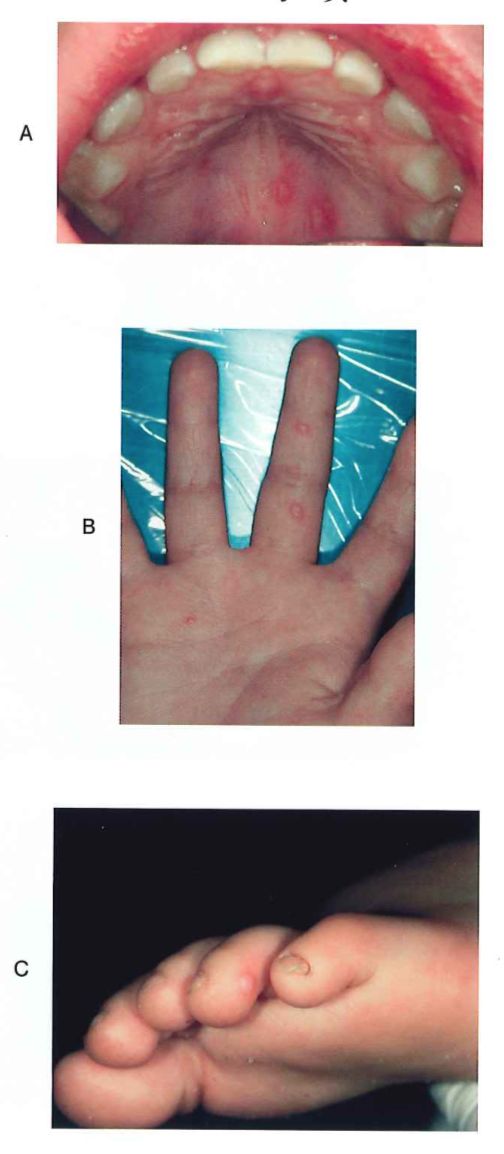

第30回午後:第56問

4歳の男児。食事中の口腔内の痛みを主訴として来院した。4日前に発熱したが現在は解熱しており、口腔内外に水疱がみられる。初診時の口腔内写真(別冊午後 No.19A)と手、足の写真(別冊午後 No.19B、C)を別に示す。原因と考えられるのはどれか。2つ選べ。

1: アデノウイルス

2: エンテロウイルス

3: ムンプスウイルス

4: コクサッキーウイルス

- 答え:2 ・4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

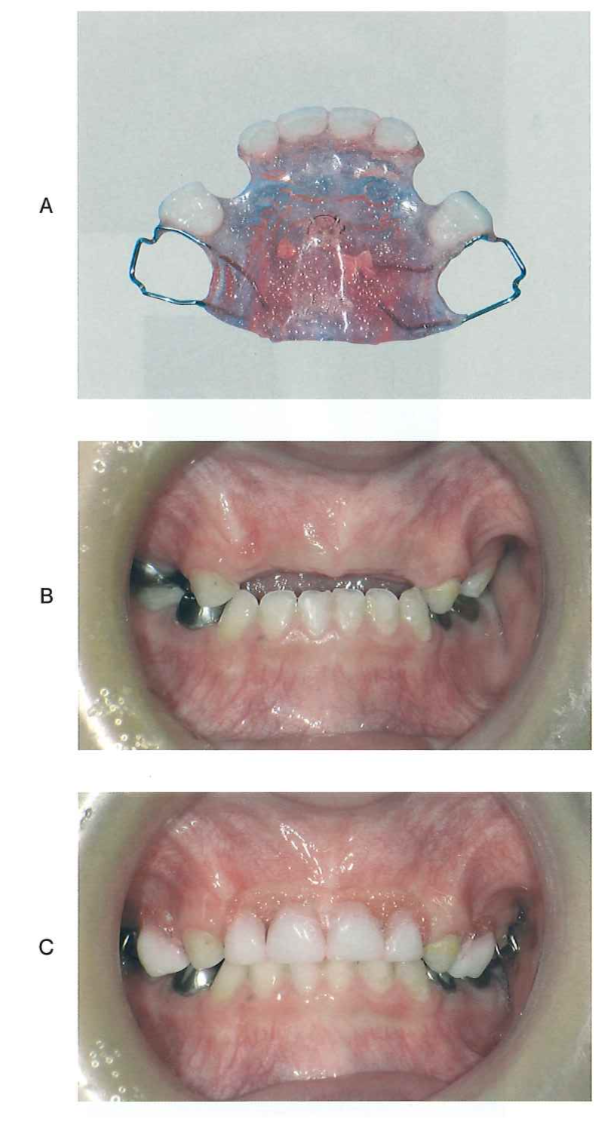

第30回午後:第57問

4歳の男児。う蝕治療を目的として来院した。歯冠修復処置を行い保存不可能な乳歯を抜去後、保隙装置を装着した。装置の咬合面観写真(別冊午後 No.20 A)、装置装着前の口腔内写真(別冊午後 No.20B)および装置装着後の口腔内写真(別冊午後 No.20C)を別に示す。装置使用の目的はどれか。2つ選べ。

1: 咀嚼能率の向上

2: 残存乳歯の歯体移動

3: 小帯の位置異常防止

4: 発音時の空気漏れ防止

- 答え:1 ・4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第58問

嚥下障害が重度で経管栄養を長期に使用する必要があり、消化管に異常がない場合に選択すべき栄養法はどれか。1つ選べ。

1: 胃瘻

2: 腸瘻

3: 末梢点滴

4: 経鼻経管栄養

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第59問

脳内伝達物質で、減少がパーキンソン病の原因となるのは どれか。1つ選べ。

1: セロトニン

2: ドーパミン

3: アセチルコリン

4: ノルアドレナリン

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

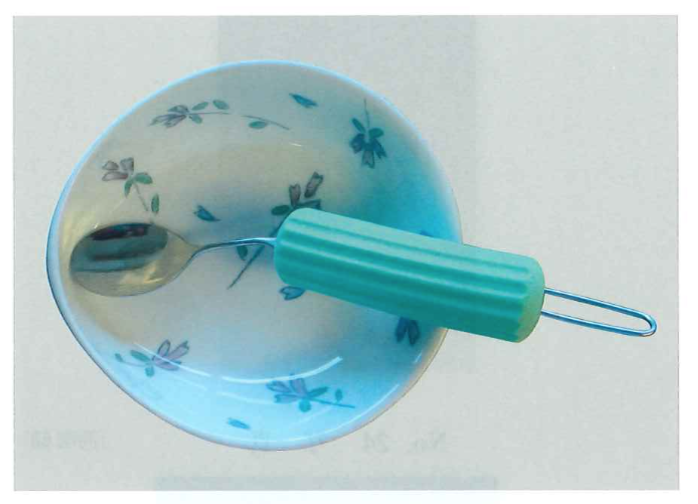

第30回午後:第60問

86歳の女性。介護保険施設に入所している。食事中に器の柄が虫に見えて気になって食事が進まないと相談を受けた。器の写真(別冊午後 No.21)を別に示す。原因として疑われるのはどれか。1つ選べ。

1: 脳血管型認知症

2: 前頭側頭型認知症

3: レビー小体型認知症

4: アルツハイマー型認知症

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第61問

21トリソミーに伴う口腔症状はどれか。2つ選べ。

1: 大舌

2: 長頭

3: 狭口蓋

4: 小下顎

- 答え:1 ・3

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第62問

脳性麻痺患者の歯科診療時の写真(別冊午後 No.22)を別に示す。矢印で示す器具を用いる目的はどれか。1つ選べ。

1: 反射亢進

2: 反射消失

3: 反射誘発

4: 反射抑制

- 答え:4

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第63問

エックス線写真(別冊午後 No.23)を別に示す。下顎右側側切歯に観察できるのはどれか。2つ選べ。

1: う蝕

2: 歯石

3: 充塡物

4: 歯槽骨吸収

- 答え:2 ・4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第65問

高値でう蝕リスクが高いのはどれか。2つ選べ。

1: 唾液緩衝能

2: フッ化物応用の頻度

3: 口腔細菌の酸産生能

4: Mutans Streptococciの菌数レベル

- 答え:3 ・4

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

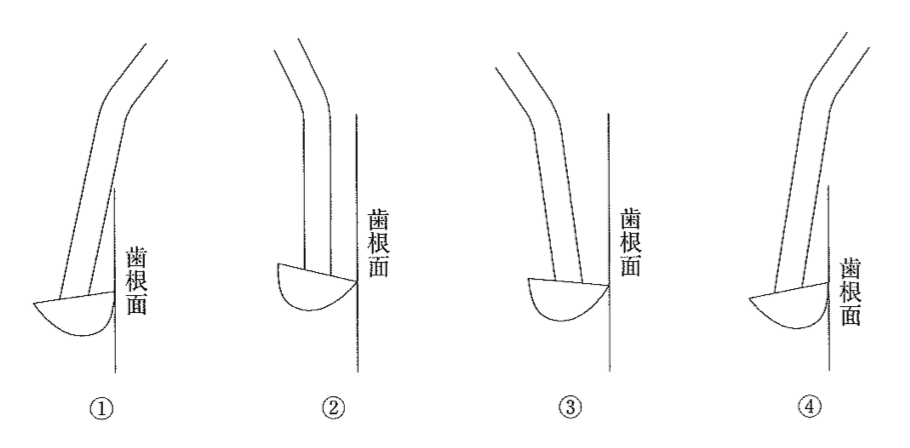

第30回午後:第66問

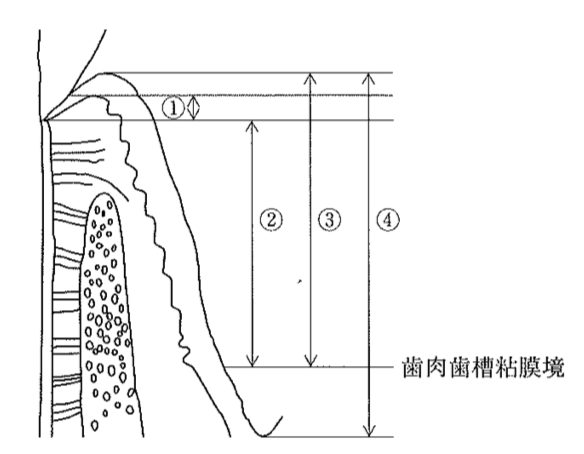

グレーシータイプキュレットと歯根面の関係を模式図に示す。歯肉縁下スケーリングで正しいのはどれか。1つ選べ。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:2

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

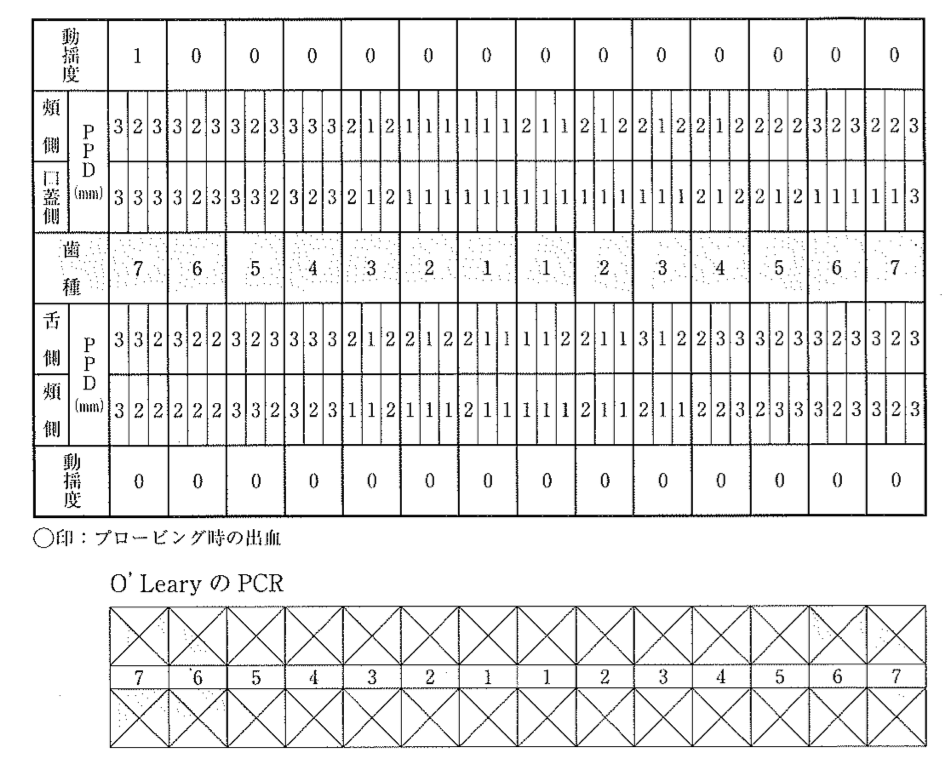

第30回午後:第67問

42歳の女性。メインテナンス時の歯周組織検査の結果の図を示す。検査後に行うのはどれか。2つ選べ。

1: TBI

2: SRP

3: PTC

4: LDDS

- 答え:1 ・3

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第68問

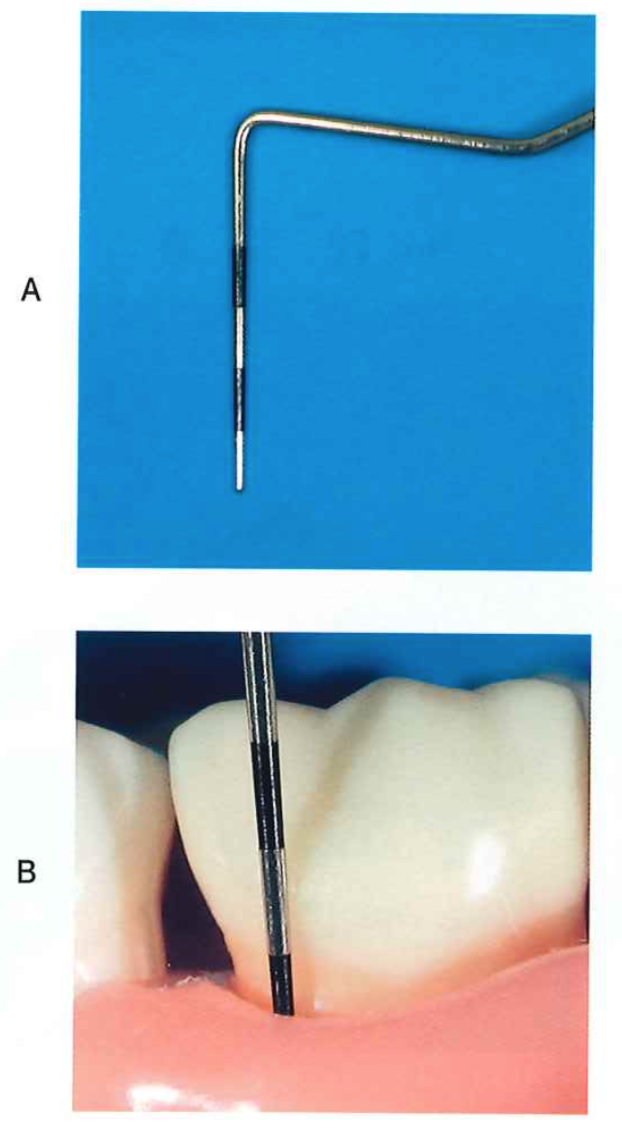

歯周プローブの写真(別冊午後 No.24A)と模型上で歯周ポケットの測定を行っている写真(別冊午後 No.24B)を別に示す。歯周プローブの目の間隔は3mmである。クリニカルアタッチメントレベルはどれか。1つ選べ。

1: 2mm

2: 4mm

3: 6mm

4: 8mm

- 答え:3

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

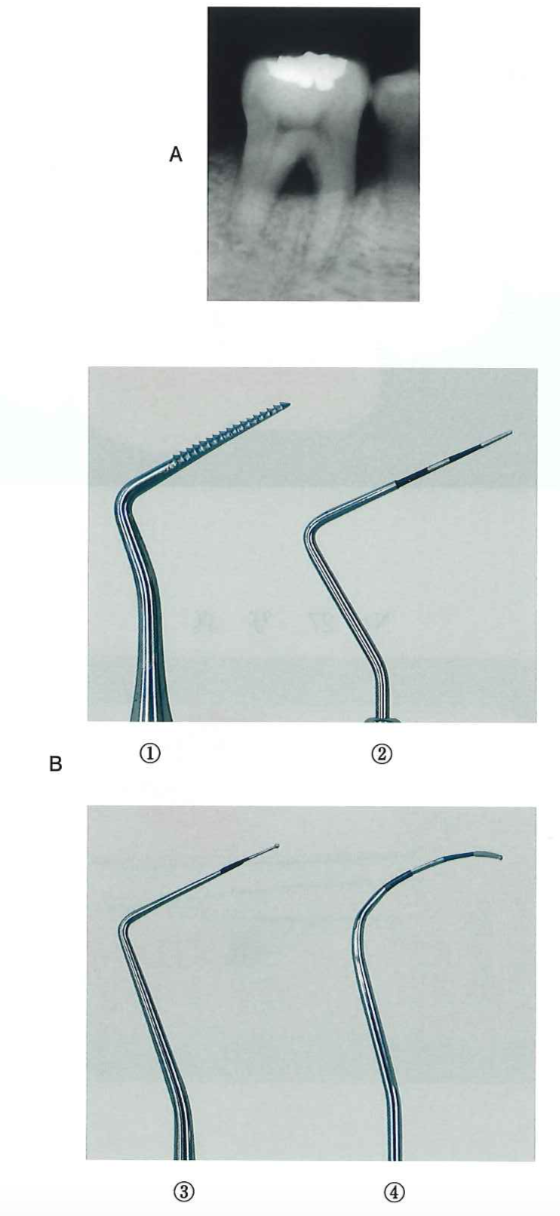

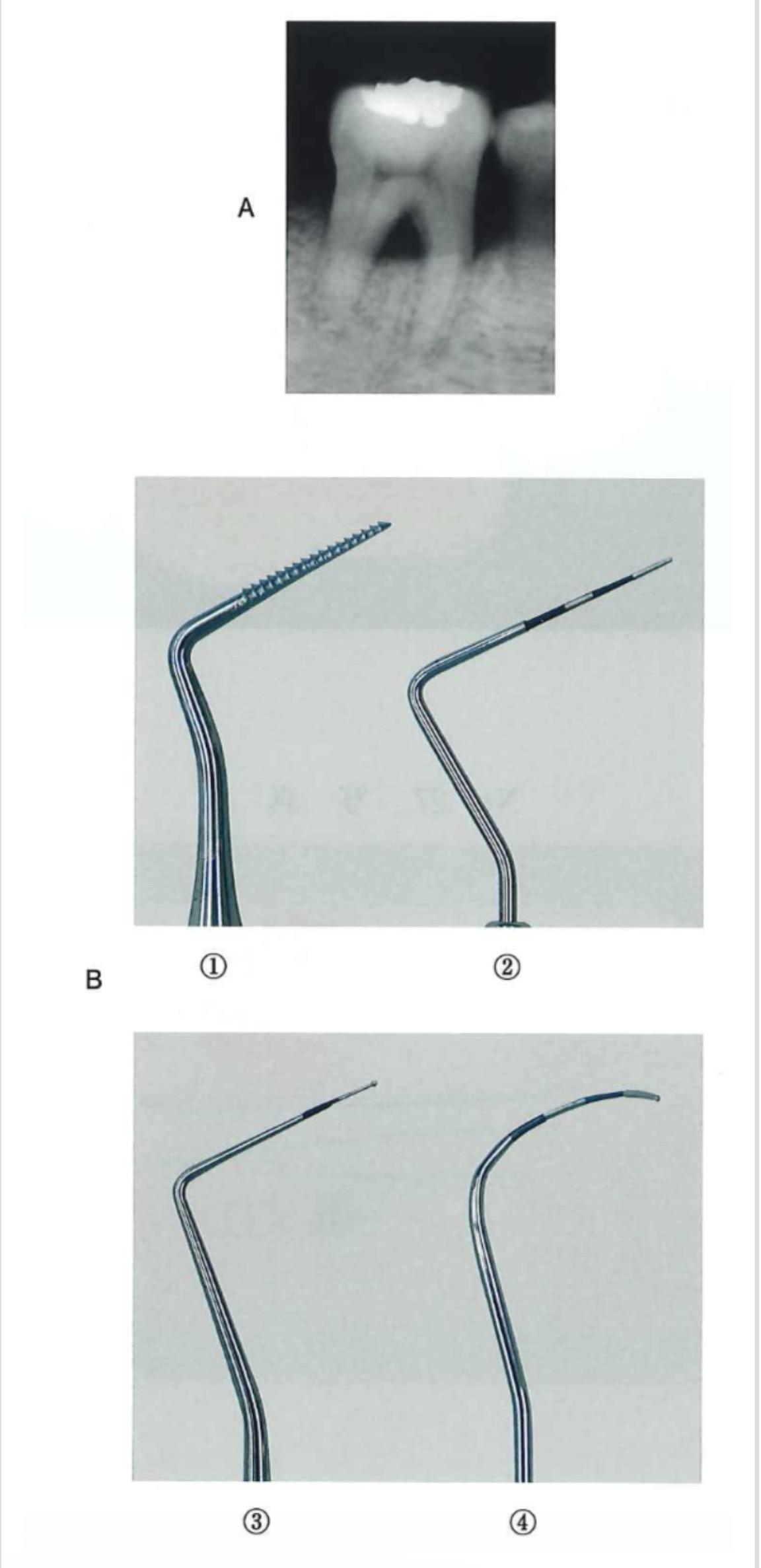

第30回午後:第69問

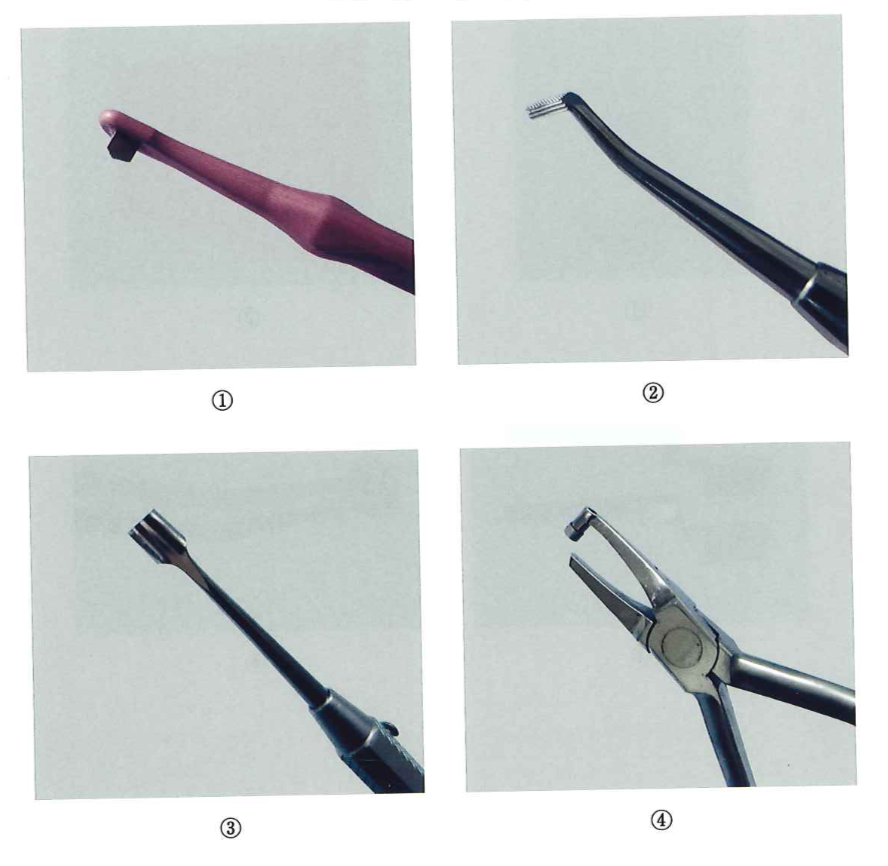

次の文を読み、〔問題 69〕、〔問題70〕に答えよ。 63歳の男性。下顎右側白歯部の違和感を訴えて来院した。根分岐部病変を検査した結果、Glickmanの分類は3級であった。エックス線写真(別冊午後 No.25 A)と器具の写真(別冊午後 No.25 B)を別に示す。 この歯の検査に使用したのはどれか。2つ選べ。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:2 ・4

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第70問

次の文を読み、〔問題 69〕、〔問題70〕に答えよ。 63歳の男性。下顎右側白歯部の違和感を訴えて来院した。根分岐部病変を検査した結果、Glickmanの分類は3級であった。エックス線写真(別冊午後 No.25 A)と器具の写真(別冊午後 No.25 B)を別に示す。 検査後、この部位に行うのはどれか。2つ選べ。

1: SRP

2: PTC

3: GTR

4: ENAP

- 答え:1 ・2

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第71問

60歳の女性。歯肉からの出血を訴えて来院した。歯周基本治療で局所麻酔下にて歯周ポケット掻爬を行った。処置直後の写真(別冊午後 No.26)を別に示す。麻酔効果の消失後、出現すると考えられるのはどれか。1つ選べ。

1: 構音障害

2: 拍動性の疼痛

3: 歯根膜腔の拡大

4: 象牙質知覚過敏症

- 答え:4

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第72問

砥石のみでシャープニングを行うのはどれか。1つ選べ。

1: ルビーストーン

2: インディアストーン

3: セラミックストーン

4: アーカンソーストーン

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第73問

う触とNCDsのコモンリスクファクターに該当するのはどれか。1つ選べ。

1: 飲酒

2: 喫煙

3: 休養

4: 食習慣

- 答え:4

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第74問

フッ化物洗口法の回数とフッ化物イオン濃度との組合せで正しいのはどれか。1つ選べ。

1: 週5回ー45ppmF

2: 週3回ー90ppmF

3: 週1回ー900ppmF

4: 月1回ー1,450ppmF

- 答え:3

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

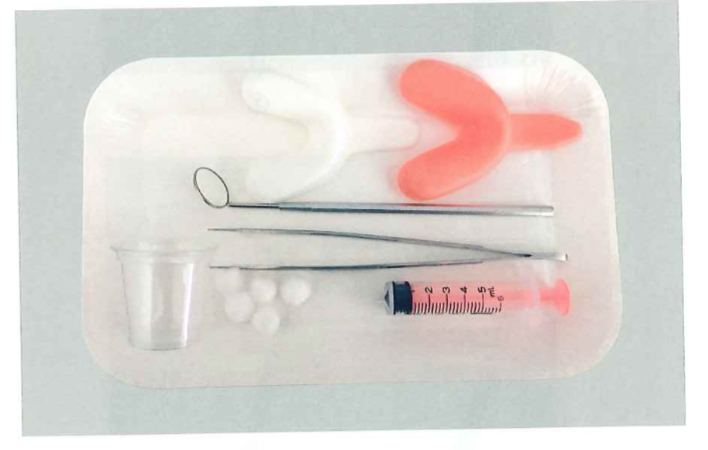

第30回午後:第75問

8歳の女児。保護者がフッ化物歯面塗布を希望して来院した。歯科医師よりフッ化ナトリウムゲルによるフッ化物歯面塗布を実施するよう指示があった。準備器材の写真(別冊午後 No.27)を別に示す。正しいのはどれか。1つ選べ。

1: 10mLの薬剤を計量する。

2: 10分間トレーを軽くかませる。

3: トレー除去後に歯面の余剰薬剤を拭き取る。

4: 塗布後30分程度はよくすすがせる。

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第76問

宿主因子を評価するう蝕活動性試験はどれか。2つ選べ。

1: Wachテスト

2: スワブテスト

3: 唾液流出量テスト

4: グルコースクリアランステスト

- 答え:3 ・4

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第77問

急性化膿性根尖性歯周炎の治療前に抗菌薬の投与で予防できるのはどれか。1つ選べ。

1: 認知症

2: 骨粗鬆症

3: 心内膜炎

4: 関節リウマチ

- 答え:3

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第78問

37歳の男性。口臭を主訴として来院した。歯科医師より歯科保健指導を行うよう指示を受けた。歯科衛生士業務記録の一部を以下に示す。 ・歯磨きは、朝晩2回している。 ・歯巻きの方法は、習ったことがない。 ・舌清掃は行ったことがない。 ・ブラーク付着PlI1.5 ・口蓋側歯肉にテンションリッジがみられた。 ・6年前に禁煙した。 ・BMI30 ・官能試験2 質問で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 熱いものをよく食べますか。

2: どのような時に口臭が気になりますか。

3: いびきをかくと家族から指摘されますか。

4: 仕事中にくいしばりをしていることがありますか。

- 答え:2 ・3

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第80問

30歳の女性。定期健康診査を目的として来院した。初診時の歯垢染色後の写真(別冊午後 No.28)を別に示す。この歯のPHPスコアはどれか。1つ選べ。

1: 0

2: 1

3: 2

4: 3

- 答え:3

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第81問

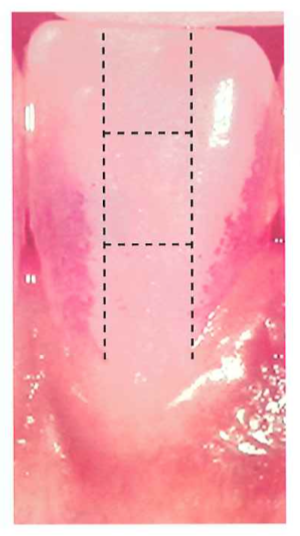

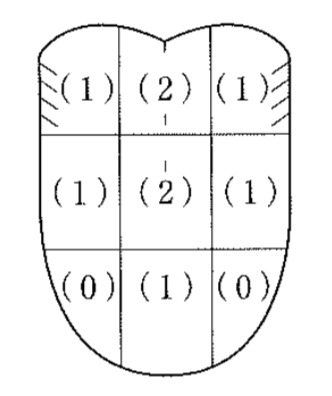

舌の口腔衛生状態の検査結果を図に示す。TCI〈Tongue Coating Index〉はどれか。1つ選べ。

1: 10%

2: 20%

3: 50%

4: 80%

- 答え:3

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第82問

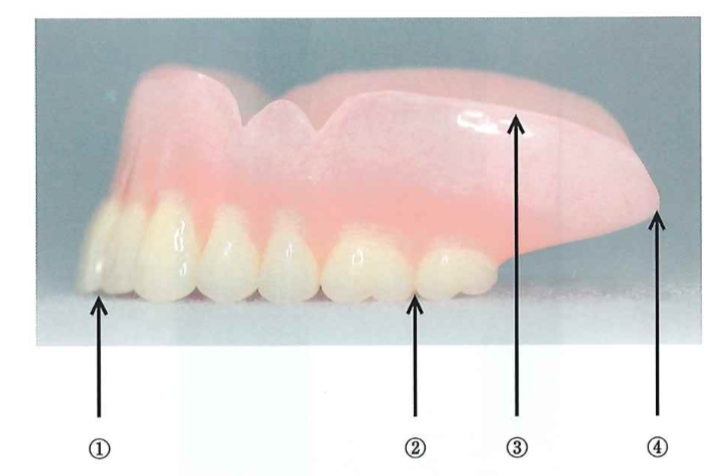

意識購害がありICUに入院中の病棟看護師から、上顎上顎総義歯が外せないと相談を受け、看護師に上顎上顎総義歯の外し方を指導することになった。義歯の写真(別冊午後 No.29) を別に示す。外すために持つ部位として最も適切なのはどこか。1つ選べ。(弊社改)

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:1

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

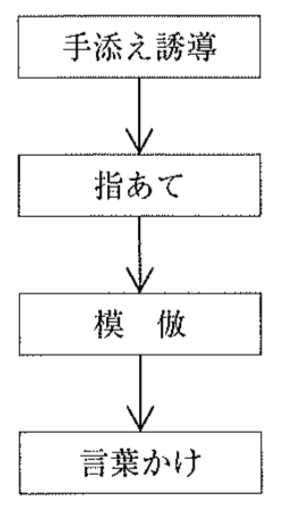

第30回午後:第83問

11歳の男児、知的能力障害があり、歯磨きがうまくできないことを主訴として母親とともに来院した。言葉の意味は理解できているという。歯科医師よりセルフケアの支援を目的とした歯科保健指導を行うよう指示を受けた。指導の手順を以下に示す。用いた手法はどれか。1つ選べ。

1: 刺激統制法

2: シェイピング法

3: フラッディング法

4: レスポンスコスト法

- 答え:2

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第84問

新生児の神経管閉鎖障害(二分脊椎症)の発症リスクを低減するための栄養素はどれか。1つ選べ。

1: 葉酸

2: ビオチン

3: ナイアシン

4: パントテン酸

- 答え:1

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第85問

53歳の男性。職場の保健指導で歯科を受診するよう勧告されて来院した。特定健康診査の結果で、HbAlcの高値を指摘され、質問票では「歯や歯ぐき、咬み合わせなどが気になる部分があり、噛みにくいことがある」に該当したという。半年前から奥歯がぐらつきはじめ、歯磨き時に出血するという。適切な指導内容はどれか。2つ選べ。

1: 噛みにくいと誤嚥性肺炎を発症します。

2: 丸のみが増えて窒息のリスクが高まります。

3: エネルギー摂取が増えて肥満のリスクが高まります。

4: 歯周病を治療するとHbAlcの数値の改善が期待できます。

- 答え:3 ・4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第86問

地域保健活動におけるアプローチ方法とその目的の組合せで不適切なのはどれか。2つ選べ。(弊社改)

1: 健康相談ー保健保持の促進

2: 健康調査ー疾患への抵抗力の付与

3: 訪問指導ー地域サービスの紹介

4: 予防処置ー健康意識の把握

- 答え:2 ・4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

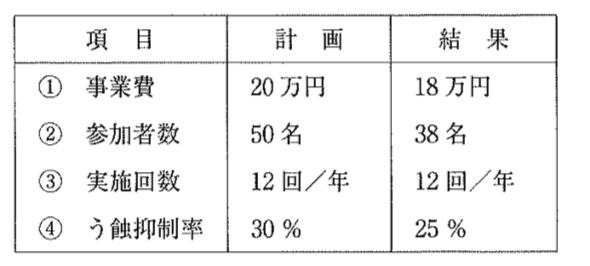

第30回午後:第87問

地域保健事業で4歳児の保護者を対象にフッ化物の応用に関する健康教育を実施した。この事業の実施結果を表に示す。アウトプット評価に用いるのはどれか。2つ選べ。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:2 ・3

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第88問

成人におけるエネルギーの過不足の指標で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: BMI

2: 筋力

3: 腹囲

4: 身体活動量

- 答え:1 ・4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

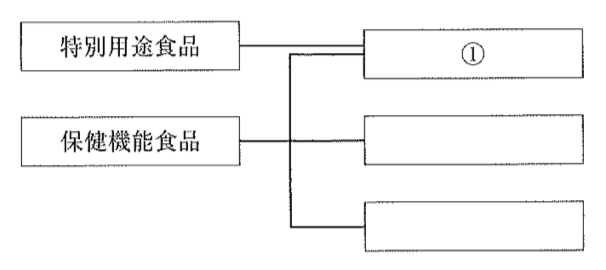

第30回午後:第89問

特別用途食品および保健機能食品の区分に関する図を示す。①はどれか。1つ選べ。

1: 病者用食品

2: 栄養機能食品

3: 機能性表示食品

4: 特定保健用食品

- 答え:4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

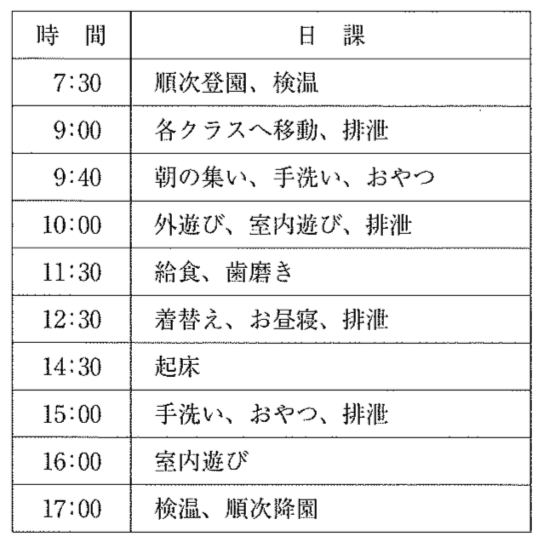

第30回午後:第90問

保育園より、5歳児に対する口腔保健指導を依頼された。この保育園の平均的な日課を図に示す。保育士への助言で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: おやつ後の洗口を奨励する。

2: 水分補給としてスポーツドリンクを与える。

3: 歯磨き時にフッ化物配合歯磨剤の使用を推奨する。

4: フッ化物配合歯磨剤使用後はよくうがいをさせる。

- 答え:1 ・3

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第91問

口腔機能管理はどれか。2つ選べ。

1: 嚥下体操

2: スケーリング

3: 舌ストレッチ

4: ブラッシング

- 答え:1 ・3

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第92問

8歳の男児。口唇の乾燥を主訴として来院した。日頃から口を開いたままでいることが多いが鼻咽腔疾患は認められず、嚥下機能に問題はないという。初診時の側貌写真(別冊午後 No.30)を別に示す。歯科保健指導の内容はどれか。2つ選べ。

1: 姿勢の調整

2: 軟食の推奨

3: 口輪筋の訓練

4: 鼻呼吸の促進

- 答え:3 ・4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第93問

病棟の口腔健康管理を担当する歯科衛生士が、くも膜下出血の後遺症がある患者に口腔清掃用具の選定と歯磨き動作に対するアドバイスを行うことになった。連携する職種はどれか。2つ選べ。

1: 看護師

2: 管理栄養士

3: 言語聴覚士

4: 作業療法士

- 答え:1 ・4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第94問

88歳の男性。話がしにくいことを主訴として来院した。特にマ行、パ行およびバ行が発音しづらいとのことであった。適切な訓練はどれか。1つ選べ。

1: 舌訓練

2: 口唇訓練

3: 声帯内転訓練

4: 軟口蓋挙上訓練

- 答え:2

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

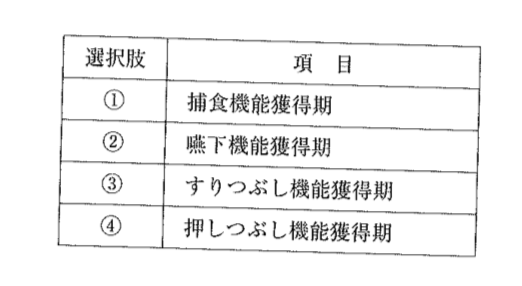

第30回午後:第95問

摂食嚥下機能の獲得過程の項目を表に示す。正しい順序はどれか。1つ選べ。

1: ①→②→③→④

2: ②→①→④→③

3: ③→④→①→②

4: ④→③→②→①

- 答え:2

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第96問

過酸化水素からフリーラジカルを生成して減菌する機器の写真(別冊午後 No.31)を別に示す。オートクレープ滅菌器と比較した特徴はどれか。2つ選べ。

1: 低温で行う。

2: 器内に毎回水を入れる。

3: 滅菌の全行程時間が長い。

4: 切削器具の滅菌に適している。

- 答え:1 ・4

- 類似問題を見る

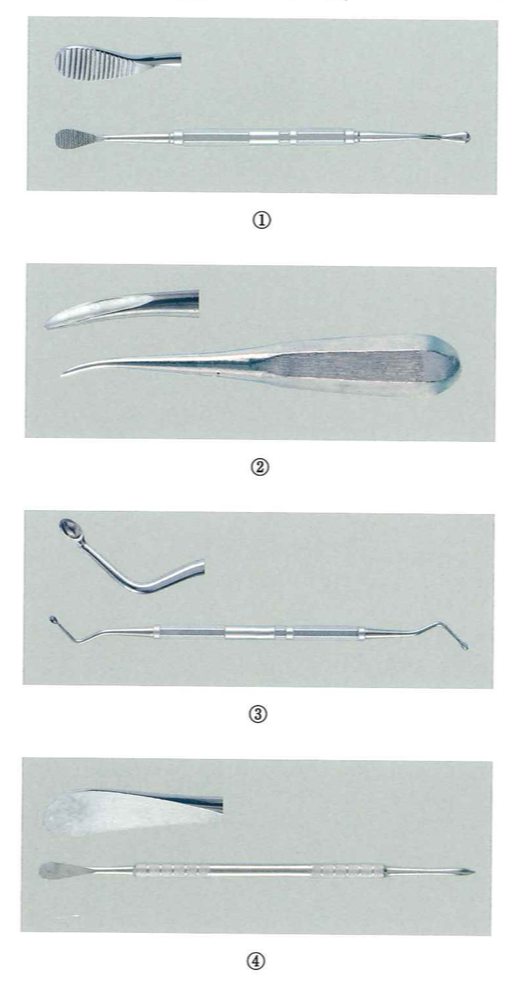

- この問題について報告する

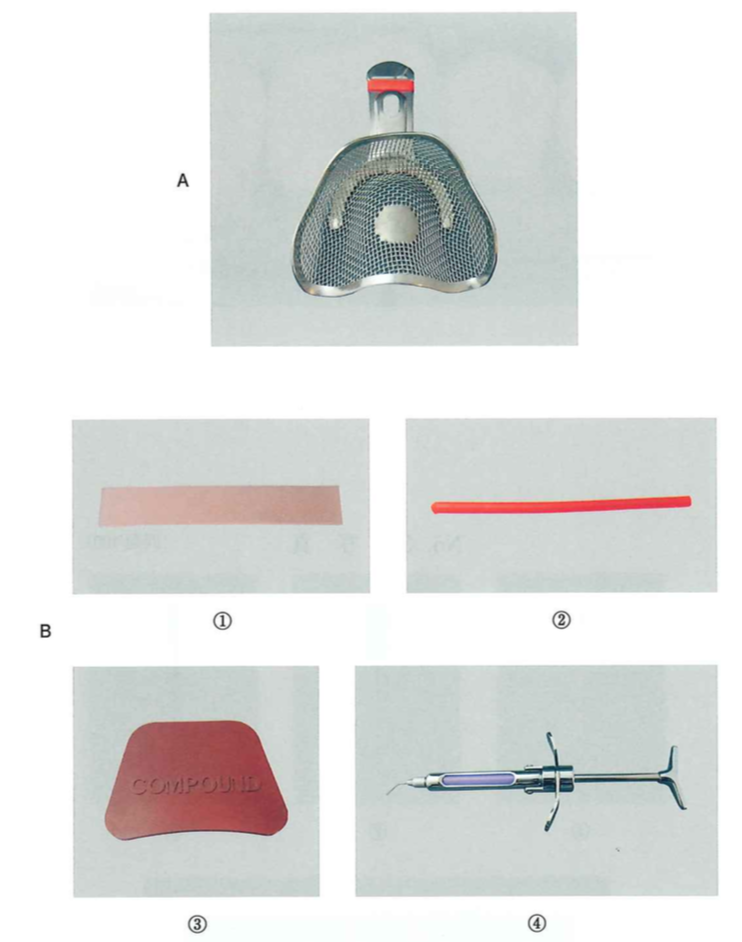

第30回午後:第97問

スタディモデル製作のための印象採得を行うことになった。第三大臼歯が萌出しているため歯科医師よりトレーの修正をするよう指示を受けた。トレーの写真(別冊午後 No.32 A)と器材の写真(別冊午後 No.32 B)を別に示す。使用するのはどれか。1つ選べ。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:2

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第98問

78歳の男性。上顎の全部床義歯の印象採得を行うことになった。歯科医師より普通石膏を用いた印象用石膏の準備を指示された。印象用石膏として使用するにあたり、準備するのはどれか。1つ選べ。

1: ホウ砂

2: 過酸化水素

3: 塩化ナトリウム

4: チオ硫酸ナトリウム

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

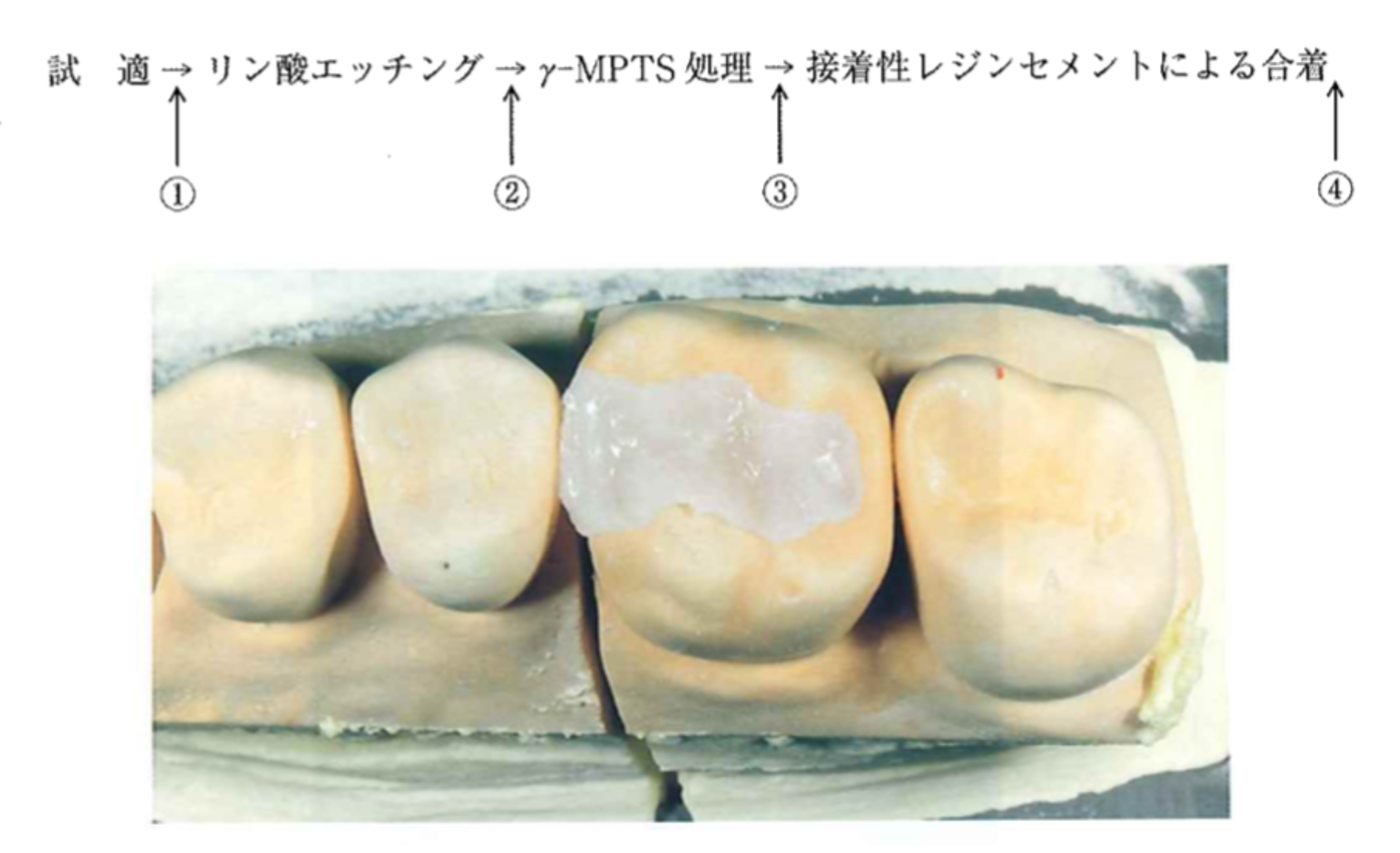

第30回午後:第99問

33歳の女性。インレー修復物の合着を行うことになった。処置の手順を以下に、模型に試適したインレー修復物の写真(別冊午後 No.33)を別に示す。 咬合調整を行う時期はどれか。1つ選べ。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:4

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

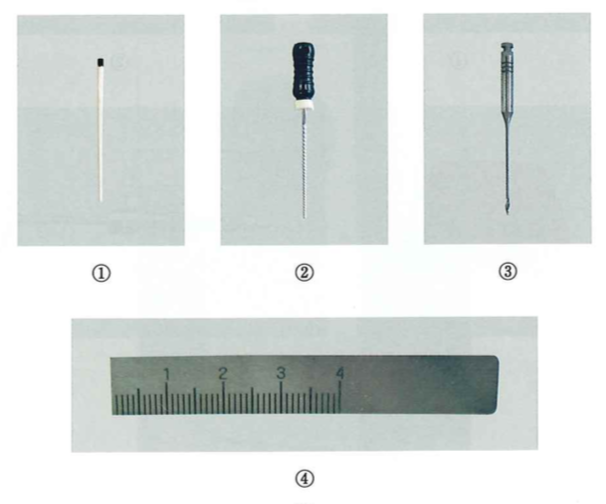

第30回午後:第100問

43歳の女性。上顎左側第二大臼歯の根管治療を行い、根管形成は終了し、40番まで拡大している。根管充塡を行うにあたり、根管長を確認することになった。器具の写真(別冊午後 No.34)を別に示す。根管内を洗浄後、最初に使用する器具はどれか。1つ選べ。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:1

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第101問

フラップ手術後、創傷部に非ユージノール系の歯周パックを使用するにあたり、正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 金属スパチュラで練和する。

2: 練和後直ちに成形する。

3: 手指を乾燥させて賦形する。

4: 濡らしたガーゼをわたす。

- 答え:1 ・4

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

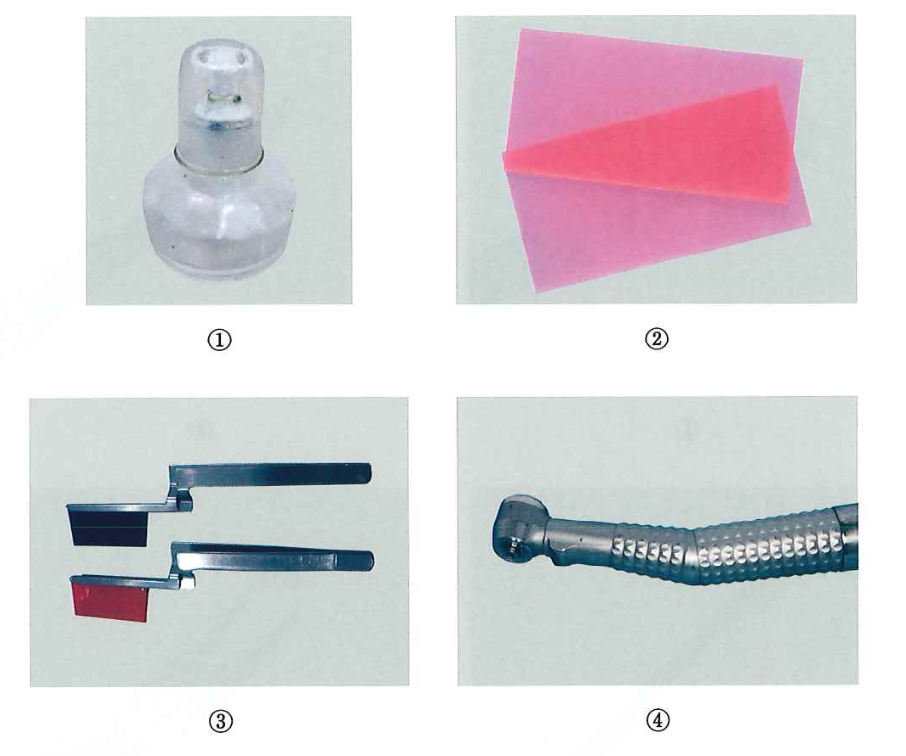

第30回午後:第102問

85歳の男性。全部床義歯の咬合採得を行うことになった。器材の写真(別冊午後 No.35)を別に示す。使用するのはどれか。2つ選べ。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:1 ・2

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第103問

18歳の女性。矯正治療を行うことになった。エラスティックセパレーターを外し、帯環〈パンド〉を装着することになった。器材の写真(別冊午後 No.36)を別に示す。帯環の圧入に使用するのはどれか。2つ選べ。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:1 ・2

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第104問

60 歳の男性。上題右側第二大臼歯の痛みを主訴として来院した。診断の結果抜歯を行うことになり、歯科医師より器具の準備をするよう指示を受けた。器具とその先端の写真(別冊午後 No.37)を別に示す。患歯の脱臼に使用するのはどれか。1つ選べ。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:2

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

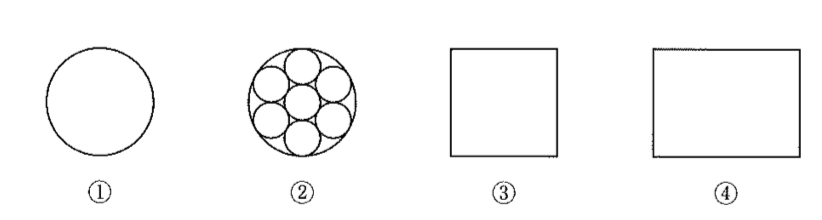

第30回午後:第105問

15 歳の女子。矯正歯科治療中でマルチブラケット装置を装着している。アーチワイヤーを交換することになった。歯科医師よりレクタンギュラーワイヤーを準備するよう指示があった。ワイヤーの断面を図に示す。正しいのはどれか。1つ選べ。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:4

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第106問

5歳の男児。歯科健康診査でう蝕の疑いがあり来院した。母親が付き添い、ユニットに座ったものの、歯科衛生士の声掛けに顔をそむけた。治療についてやさしく説明したところ、強く泣き極度の治療拒否行動を示した。フランクルの分類はどれか。1つ選べ。

1: 1度

2: 2度

3: 3度

4: 4度

- 答え:1

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第107問

95歳の女性。脳梗塞発症後、嚥下障害となり1年前から誤嚥性肺炎を 繰り返すようになったという。食事はミキサー食で、姿勢は座位である。 誤嚥した場合のドレナージの体位はどれか。1つ選べ。

1: 仰臥位

2: 伏臥位

3: リクライニング位

4: 右を上にした側臥位

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第108問

8歳の男児。う蝕治療のため来院した。アテトーゼ型脳性麻痺のため、不随意運動と強いかみしめにより開口が得られず、開口器を使用することになった。適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 臼歯部に咬ませる。

2: 最大開口位で保持する。

3: 保護者の同意を得てから装着する。

4: 肘と膝をまっすぐに伸ばしてから抑制する。

- 答え:1 ・3

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

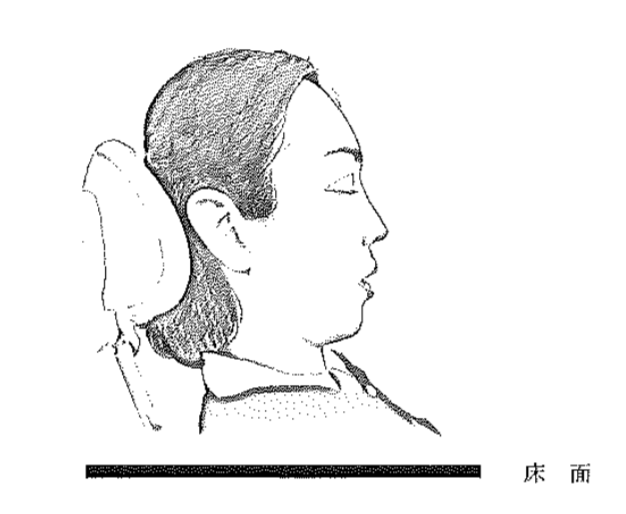

第30回午後:第109問

25歳の女性。下顎右側臼歯部の痛みを主訴として来院した。歯科医師よりう蝕の確認のための口内法エックス線写真撮影の準備を指示された。頭部固定の図を示す。考えられる撮影法はどれか。2つ選べ。

1: 咬翼法

2: 咬合法

3: 二等分法

4: Waters撮影法

- 答え:1 ・3

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第110問

45歳の女性。局所麻酔下で下顎左側第三大臼歯の抜去中、痛みとめまいを訴え顔面蒼白になった。その後、徐脈および血圧低下を認めた。考えられる偶発症はどれか。1つ選べ。

1: 低酸素症

2: 過換気症候群

3: 血管迷走神経反射

4: アナフィラキシーショック

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する