第30回午後第62問の類似問題

第30回午前:第62問

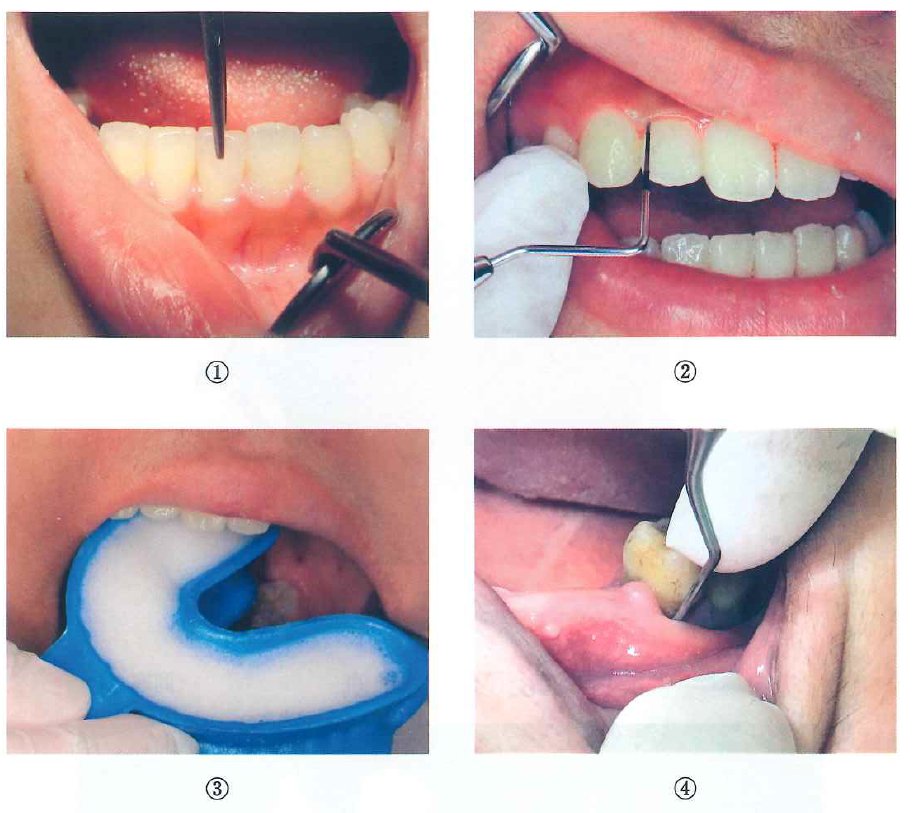

11歳の男児。脳性麻痺の診断を受けている。家族が口腔清掃をしている写真(別冊午前 No.22)を別に示す。矢印で示す器具の使用目的はどれか。2つ選べ。

1: 防湿

2: 開口保持

3: 視野確保

4: 舌突出防止

- 答え:2 ・3

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

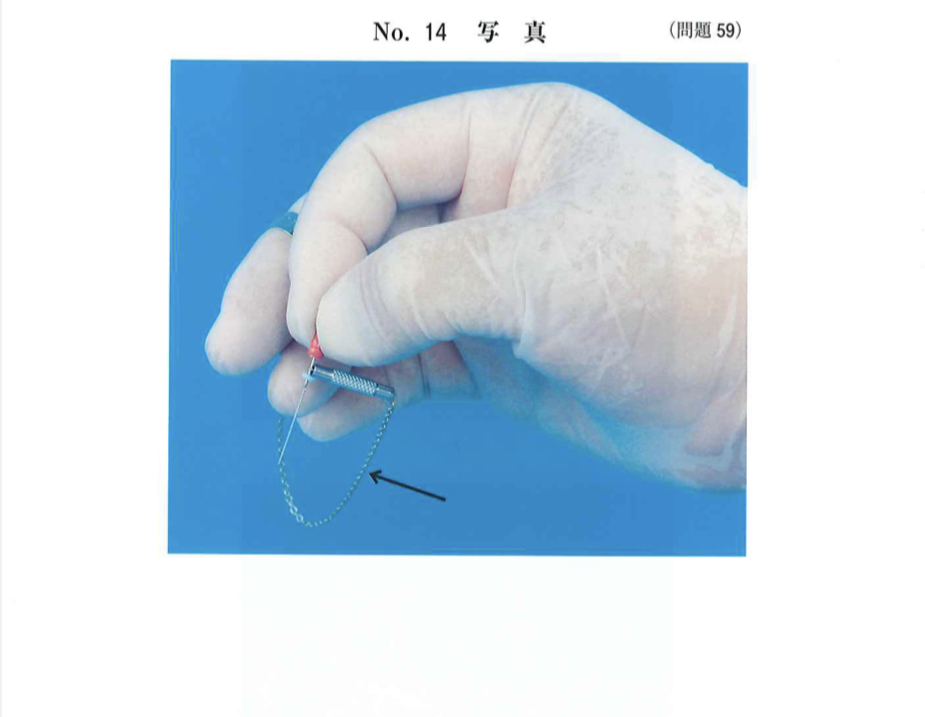

第27回午後:第59問

83歳の男性。上顎右側第一小臼歯の疼痛を主訴として来院した。化膿性歯髄炎と診断され、抜髄処置を行うこととした。患者は多発性脳梗塞の影響で体位の保持が困難である。処置中の写真(別冊午後No.14)を別に示す。 矢印で示す器具の目的はどれか。

1: 破折防止

2: 穿孔防止

3: 誤飲防止

4: 感染防止

- 答え:3

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

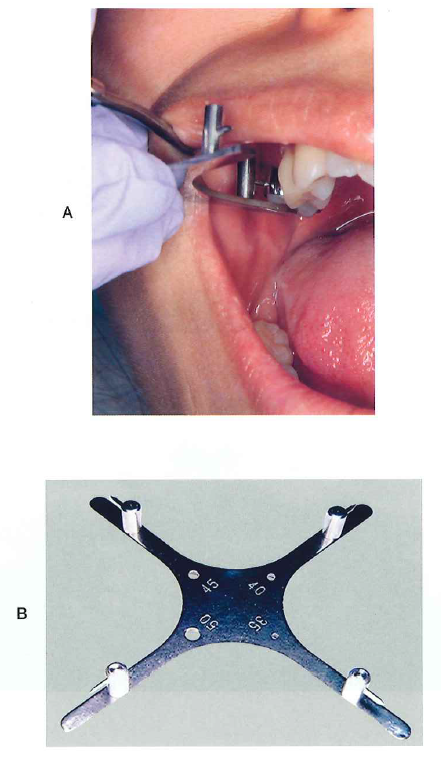

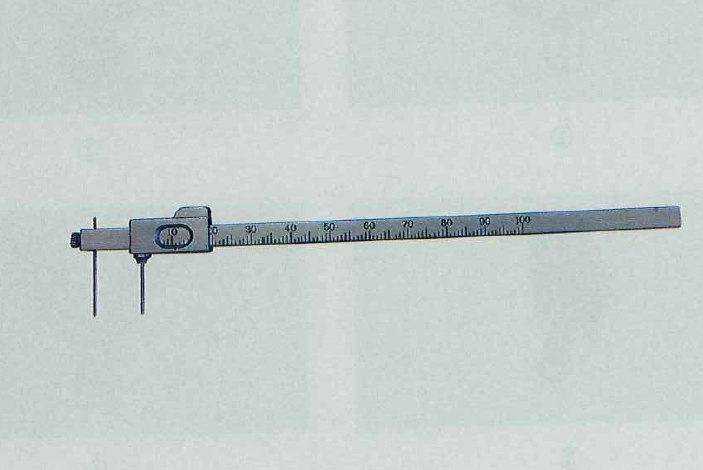

第29回午前:第55問

歯科矯正治療で、ある操作を行っている写真(別冊午前No.20A)と操作時に用いた器具の写真(別冊午前No.20B)を別に示す。器具の目的はどれか。1つ選べ。

1: 帯環の撤去

2: 歯冠サイズの計測

3: アーチワイヤーの選択

4: ブラケットの位置設定

- 答え:4

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

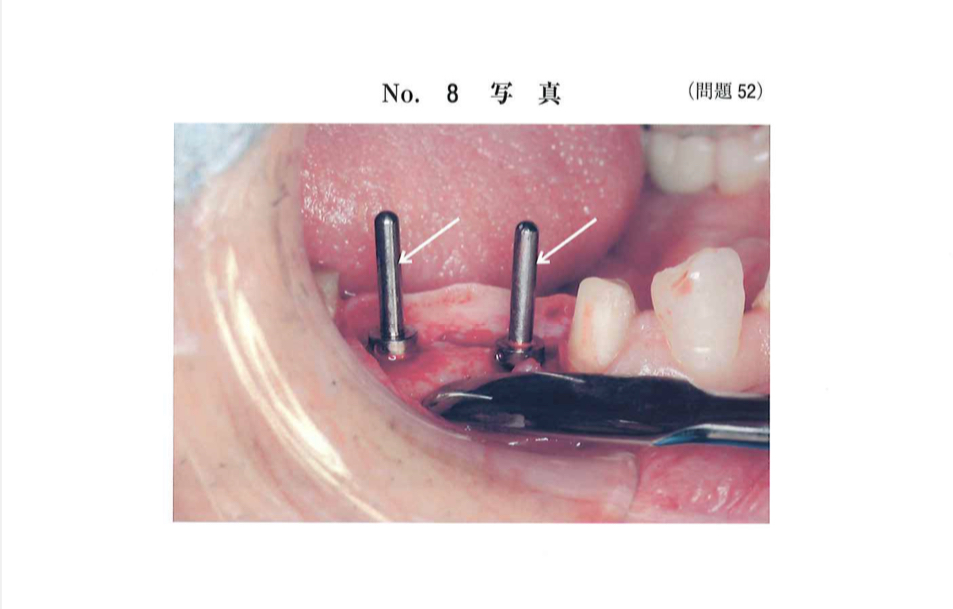

第27回午後:第52問

インプラント埋入形成中の口腔内写真(別冊午後No.8)を別に示す。 矢印で示す器具の目的はどれか。

1: 埋入窩の形成

2: 埋入窩の止血

3: 印象採得の準備

4: 埋入方向の確認

- 答え:4

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

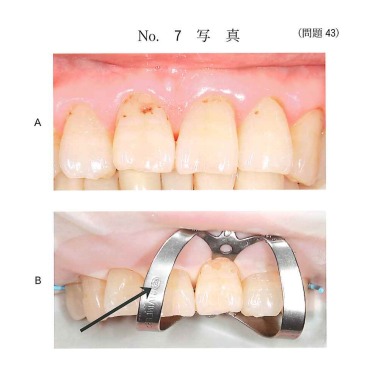

第22回午後:第43問

上顎中切歯の歯頸部う蝕にコンポジットレジン修復を行っている口腔内写真(別冊午後No.7 A,B)を別に示す。 矢印の器具の使用目的はどれか。

1: 隔壁の保持

2: 歯肉の排除

3: 隣在歯の保護

4: 歯肉出血の防止

- 答え:2

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第24回午後:第43問

48歳の女性。歯の動揺を訴えて来院した。歯周基本治療時の口腔内写真(別冊午後 No.5)を別に示す。矢印に示す処置の目的はどれか。

1: う蝕の予防

2: 咬合力の分散

3: 歯間部清掃性の向上

4: 象牙質知覚過敏の軽減

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第31回午前:第62問

軽度精神発達遅滞の患児に対する歯科診療トレーニングの写真(別冊午前 No.23) を別に示す。 この行動療法はどれか。1つ選べ。

1: カウント法

2: Tell-Show-Do法

3: TEACCHプログラム

4: トークンエコノミー法

- 答え:2

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第31回午後:第97問

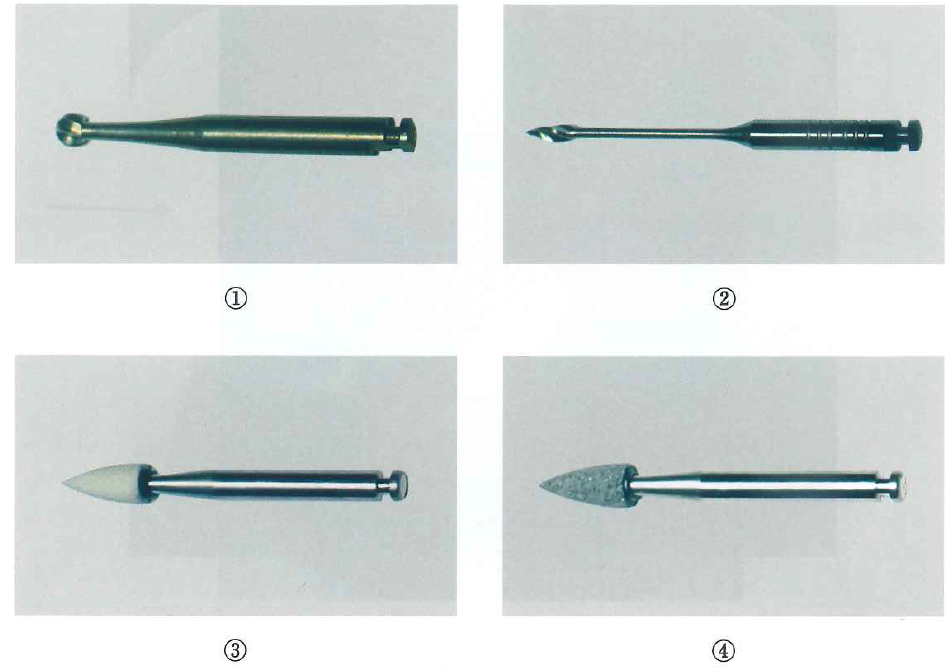

歯科医師から軟化象牙質除去の準備を行うよう指示があった。回転切削具の写真(別冊午後 No.45)を別に示す。 使用するのはどれか。1つ選べ。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:1

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第105問

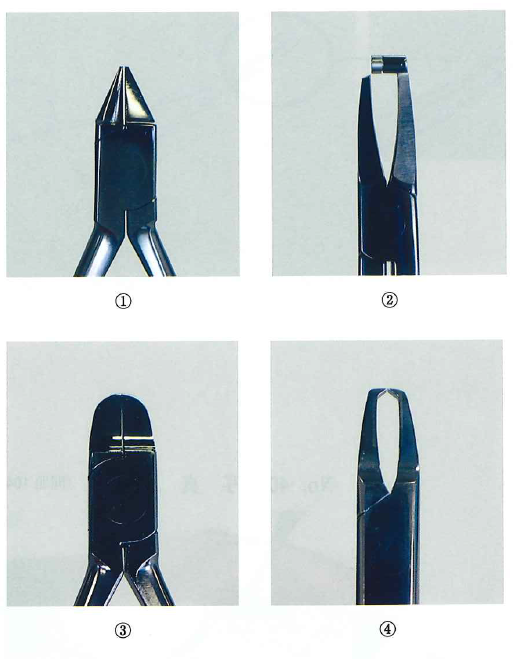

矯正歯科治療用器具の写真(別冊午前No.41)を別に示す。ブラケットの撤去に使用するのはどれか。1つ選べ。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

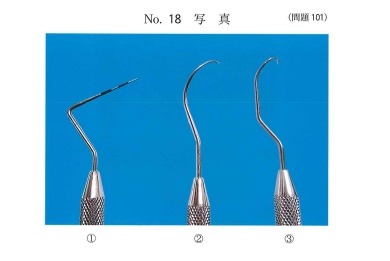

第22回午前:第101問

歯周組織検査器具の写真(別冊午前No.18)を別に示す。 ②を使用する歯はどれか。

1: 上顎右側第一大臼歯

2: 上顎左側第二大臼歯

3: 下顎右側第一大臼歯

4: 下顎左側第二小臼歯

- 答え:1

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

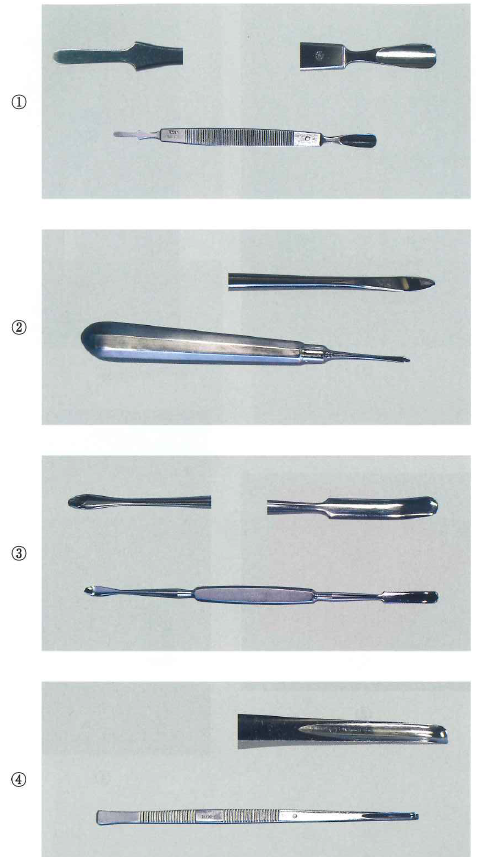

第31回午前:第101問

24歳の女性。下顎左側埋伏智歯部の痛みと腫れを主訴として来院した。診察の結果、抜歯を行うことになった。器具とその先端の写真(別冊午前 No.36)を別に示す。 粘膜骨膜弁の翻転に使用するのはどれか。2つ選べ。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:1 ・3

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第31回午後:第92問

重度脳性麻痺の患児で成長しても消失しない原始反射はどれか。2つ選べ。

1: 咬反射

2: 驚愕反射

3: 捕捉反射

4: 口唇探索反射

- 答え:1 ・2

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第46問

部分床義歯の写真(別冊午後No.9)を別に示す。矢印が示す装置の役割はどれか。2つ選べ。

1: 離脱を防止する。

2: 沈下を防止する。

3: 咬合圧を歯に伝達する。

4: 咬合面の摩耗を防止する。

- 答え:2 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第26回午前:第54問

矯正歯科治療用器具の写真(別冊午前No.13)を別に示す。 適切な用途はどれか。

1: 結紮の切断

2: トルクの付与

3: 補助弾線の調整

4: アーチワイヤーの切断

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午前:第66問

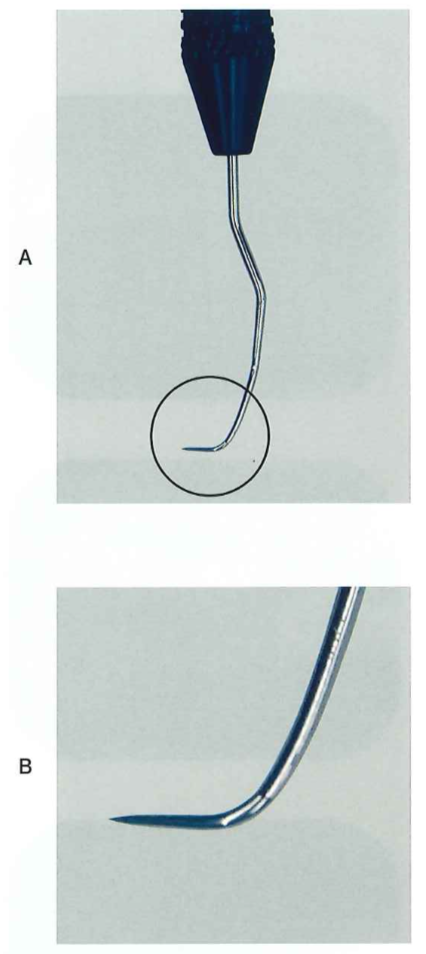

歯科用検査器具の写真(別冊午前 No.24A)とその先を拡大した写真(別冊午前 No.24B)を別に示す。使用目的はどれか。2つ選べ。

1: 歯石の触知

2: 付着歯肉幅の測定

3: 根面の滑沢化の確認

4: ポケット底の位置の確認

- 答え:1 ・3

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第31回午後:第99問

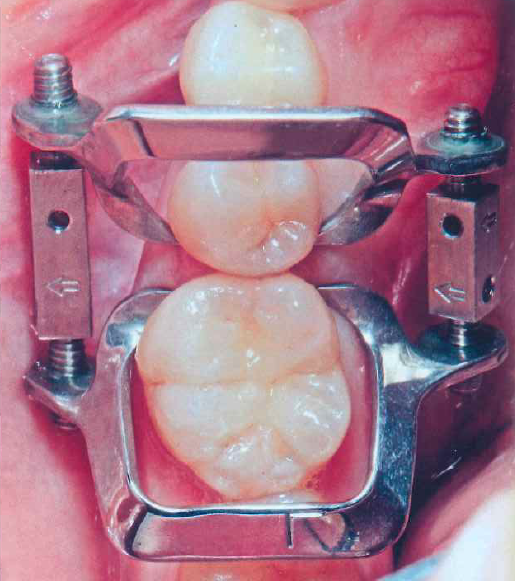

口腔内に装着した器具の写真(別冊午後 No.46)を別に示す。 この目的はどれか。1つ選べ。

1: 隔壁

2: 防湿

3: 歯間分離

4: 歯肉排除

- 答え:3

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

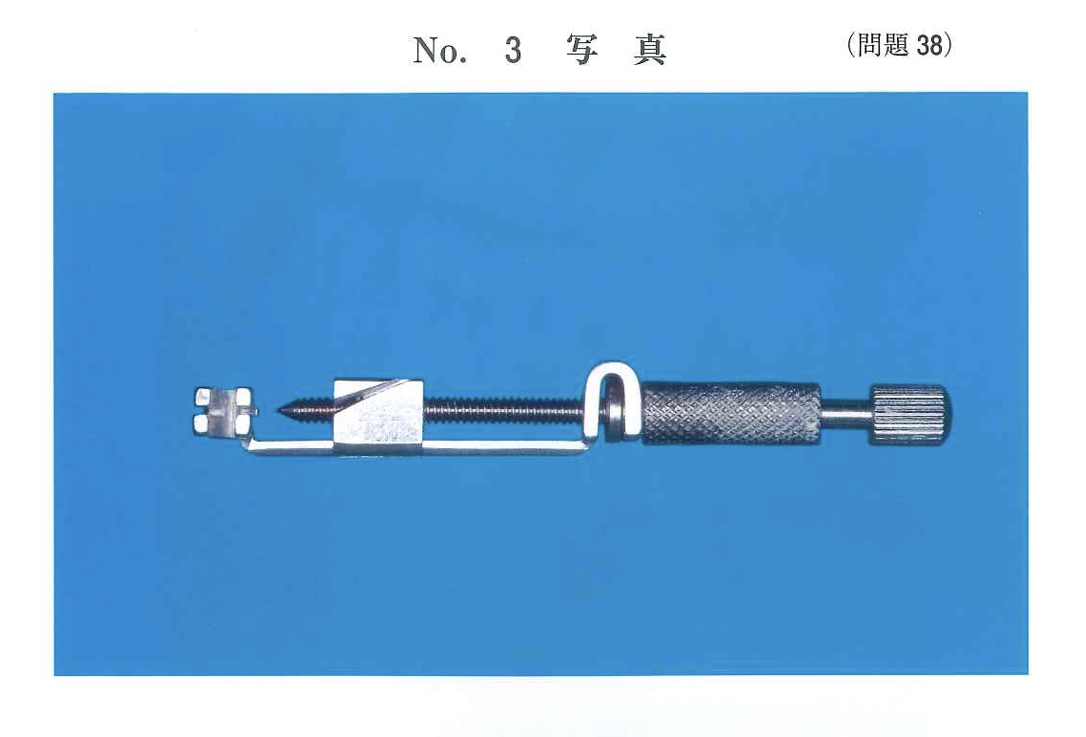

第25回午前:第38問

歯科用治療器具の写真(別冊午前No.3)を別に示す。これを使用する窩洞はどれか。

1: 1級

2: 2級

3: 3級

4: 4級

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第101問

ブリッジ治療で使用する器具の写真(別冊午前No.37)を別に示す。これを使用するのはどれか。1つ選べ。

1: 支台歯形成

2: 印象採得

3: 咬合調整

4: 試適

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第31回午前:第31問

歯科衛生士業務の写真(別冊午前 No.3)を別に示す。 歯科予防処置はどれか。1つ選べ。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:3

- 科目:歯科衛生士概論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

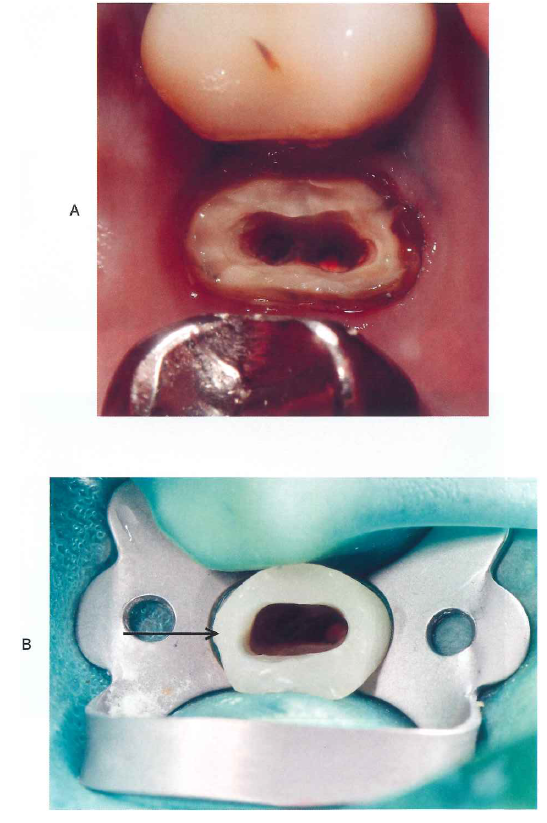

第31回午前:第42問

58歳の男性。上顎左側第二小臼歯の違和感を主訴として来院した。慢性化膿性根尖性歯周炎と診断され、感染根管治療を行うことになった。クラウンと支台築造体除去後の口腔内写真(別冊午前 No.8A)とある処置後の口腔内写真(別冊午前 No.8B)を別に示す。 矢印で示す部分の目的はどれか。2つ選べ。

1: 咬合の保持

2: 審美性の回復

3: 封鎖性の確保

4: 術野の汚染防止

- 答え:3 ・4

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する