第27回午前の過去問

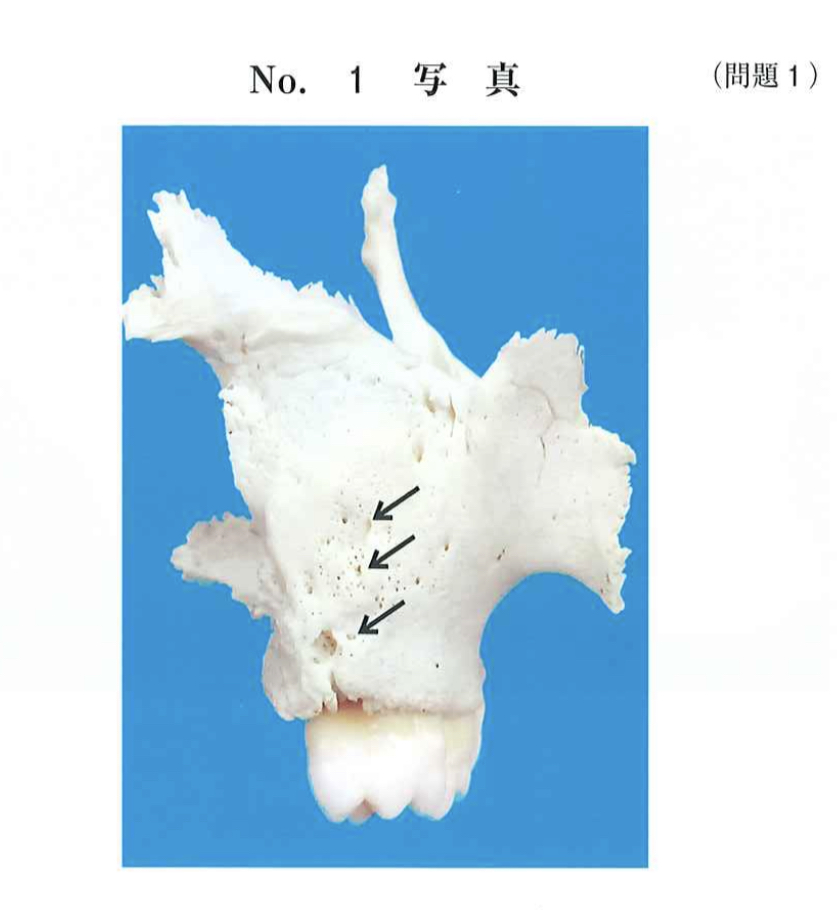

第27回午前:第1問

上顎骨後面の写真(別冊午前No.1)を別に示す。 矢印で示すのはどれか。

1: 正円孔

2: 歯槽孔

3: 大口蓋孔

4: 小口蓋孔

- 答え:2

- 科目:人体と歯・口腔の構造と機能

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第2問

外分泌腺と内分泌腺の両方の構造をもつのはどれか。

1: 副腎

2: 膵臓

3: 甲状腺

4: 下垂体

- 答え:2

- 科目:人体と歯・口腔の構造と機能

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

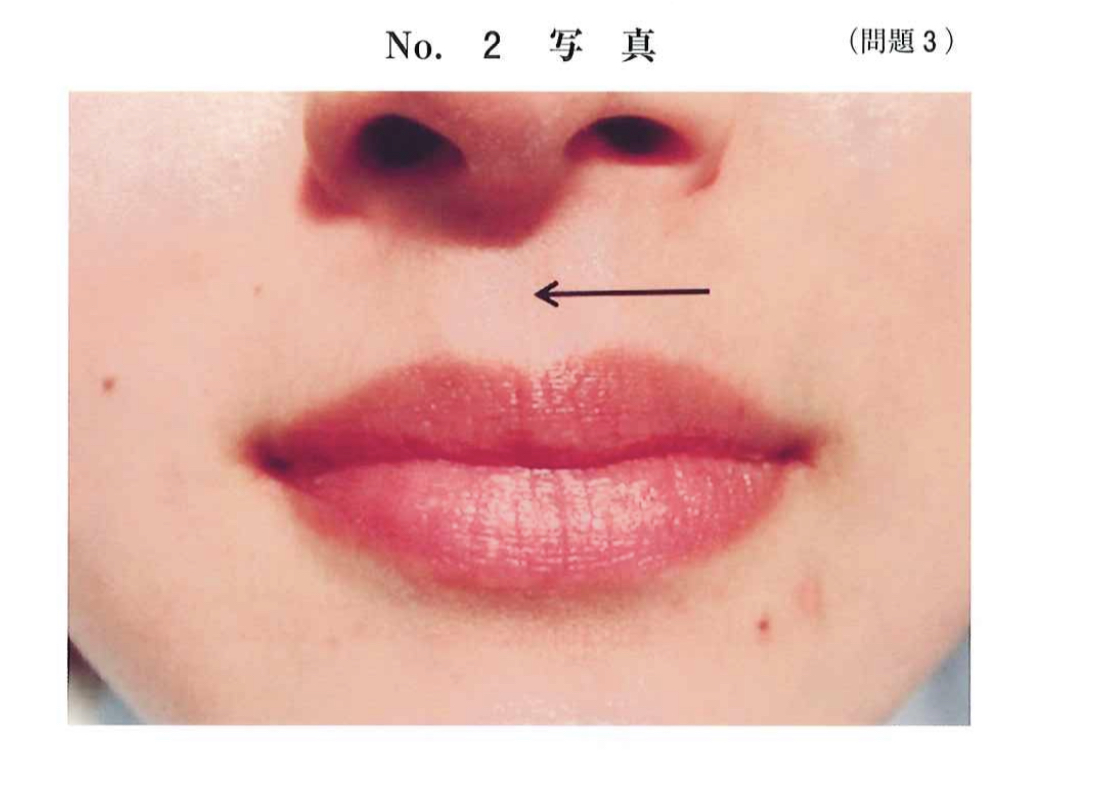

第27回午前:第3問

下顔面の写真(別冊午前No.2)を別に示す。 矢印で示すのはどれか。

1: 人中

2: 口角

3: 鼻唇溝

4: 上唇結節

- 答え:1

- 科目:人体と歯・口腔の構造と機能

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

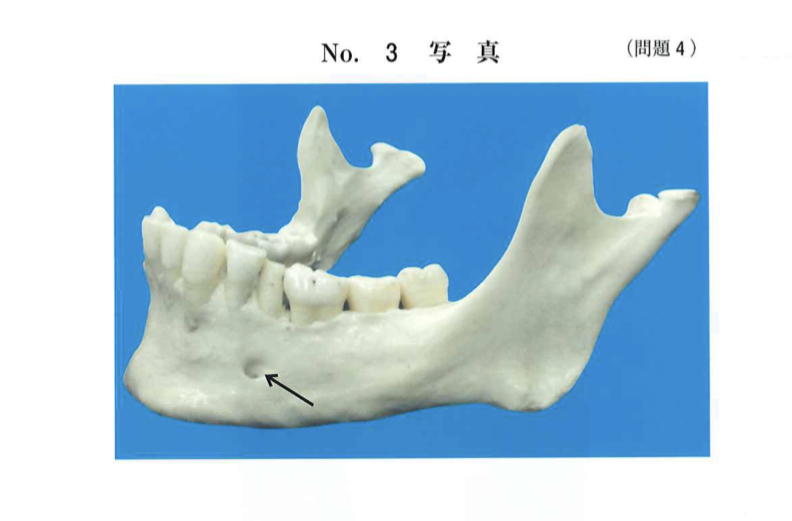

第27回午前:第4問

下顎骨の写真(別冊午前 No.3)を別に示す。 矢印で示す孔から出る神経の役割はどれか。

1: 下唇の感覚

2: 口輪筋の運動

3: 顎下腺の分泌

4: 下顎前歯部歯肉の感覚

- 答え:1

- 科目:人体と歯・口腔の構造と機能

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第5問

血糖値を低下させるのはどれか。

1: インスリン

2: グルカゴン

3: アドレナリン

4: サイロキシン

- 答え:1

- 科目:人体と歯・口腔の構造と機能

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第6問

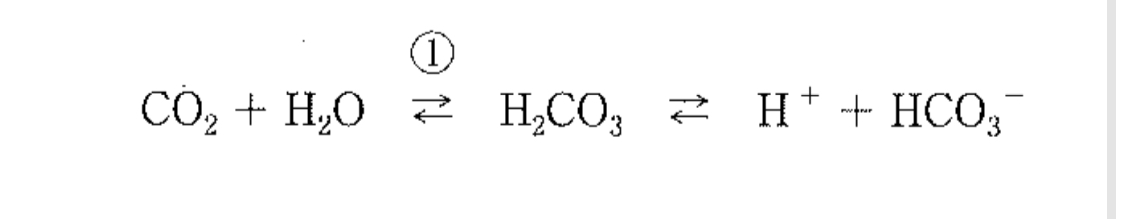

炭酸ー重炭酸塩緩衝系の化学反応式を示す。 CO2 + H2O ①⇄ H2OC3 ⇄ H+ + HCO3- ①の反応を触媒するのはどれか。

1: アルドラーゼ

2: 炭酸脱水酵素

3: コハク酸脱水素酵素

4: アルカリフォスファターゼ

- 答え:2

- 科目:人体と歯・口腔の構造と機能

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第7問

線溶系で血栓を溶解するのはどれか。

1: プラスミン

2: カリクレイン

3: プロトロンビン

4: フィブリノゲン

- 答え:1

- 科目:人体と歯・口腔の構造と機能

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第8問

老化に伴い値が大きくなるのはどれか。

1: 筋肉量

2: 骨密度

3: 基礎代謝量

4: 収縮期血圧

- 答え:4

- 科目:人体と歯・口腔の構造と機能

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第9問

単一遺伝子病はどれか。

1: 血友病

2: 歯周病

3: 唇顎口蓋裂

4: ダウン症候群

- 答え:1

- 科目:疾病の成り立ち及び回復過程の促進

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第10問

【 】に入るのはどれか。 免疫原性を持たないガラス片が生体内に入り込むと、それを肉芽組織が取り囲み、さらに線維化して周囲組織から隔雑する。 この機転を【 】という。

1: 石灰化

2: 被包化

3: 血栓形成

4: 補体活性化

- 答え:2

- 科目:疾病の成り立ち及び回復過程の促進

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

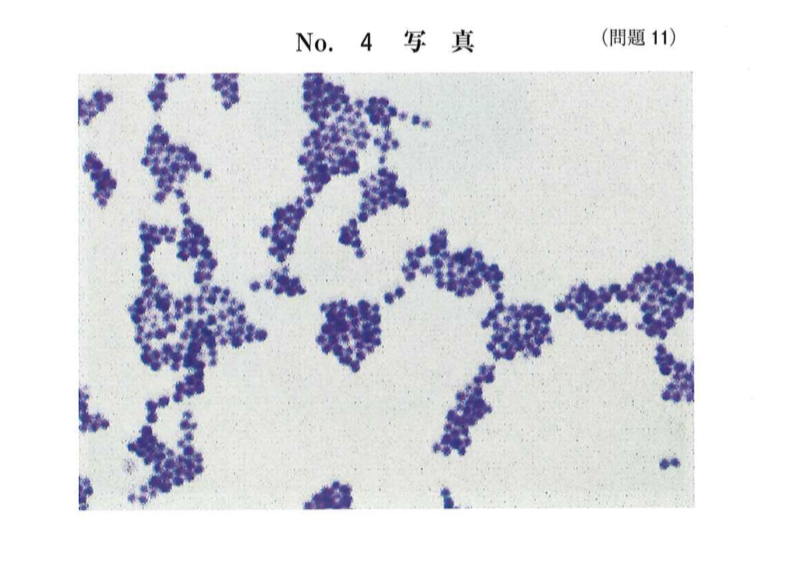

第27回午前:第11問

ある微生物のグラム染色像(別冊午前No.4)を別に示す。 この微生物が原因と考えられるのはどれか。

1: 結核

2: 梅毒

3: 赤痢

4: 食中毒

- 答え:4

- 科目:疾病の成り立ち及び回復過程の促進

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

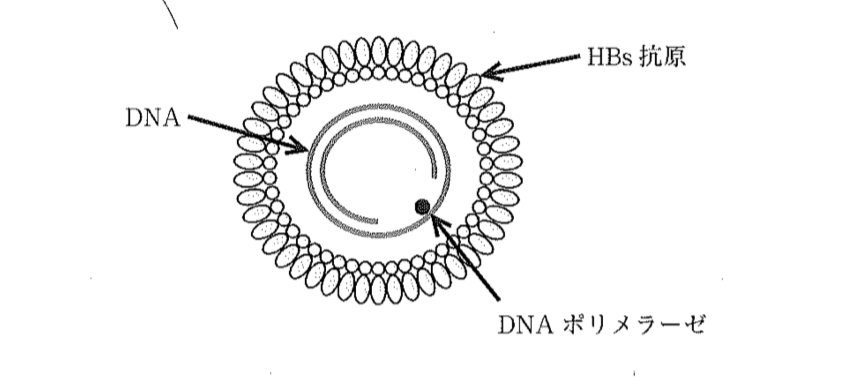

第27回午前:第12問

あるウイルスの構造を図に示す。 このウイルスの感染経路はどれか。

1: 空気

2: 血液

3: 経口

4: 飛沫

- 答え:2

- 科目:疾病の成り立ち及び回復過程の促進

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第13問

運動性を有するのはどれか。

1: Tannerella forsythia

2: Treponema denticola

3: Fusobacterium nucleatum

4: Porphyomonas gingivalis

- 答え:2

- 科目:疾病の成り立ち及び回復過程の促進

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

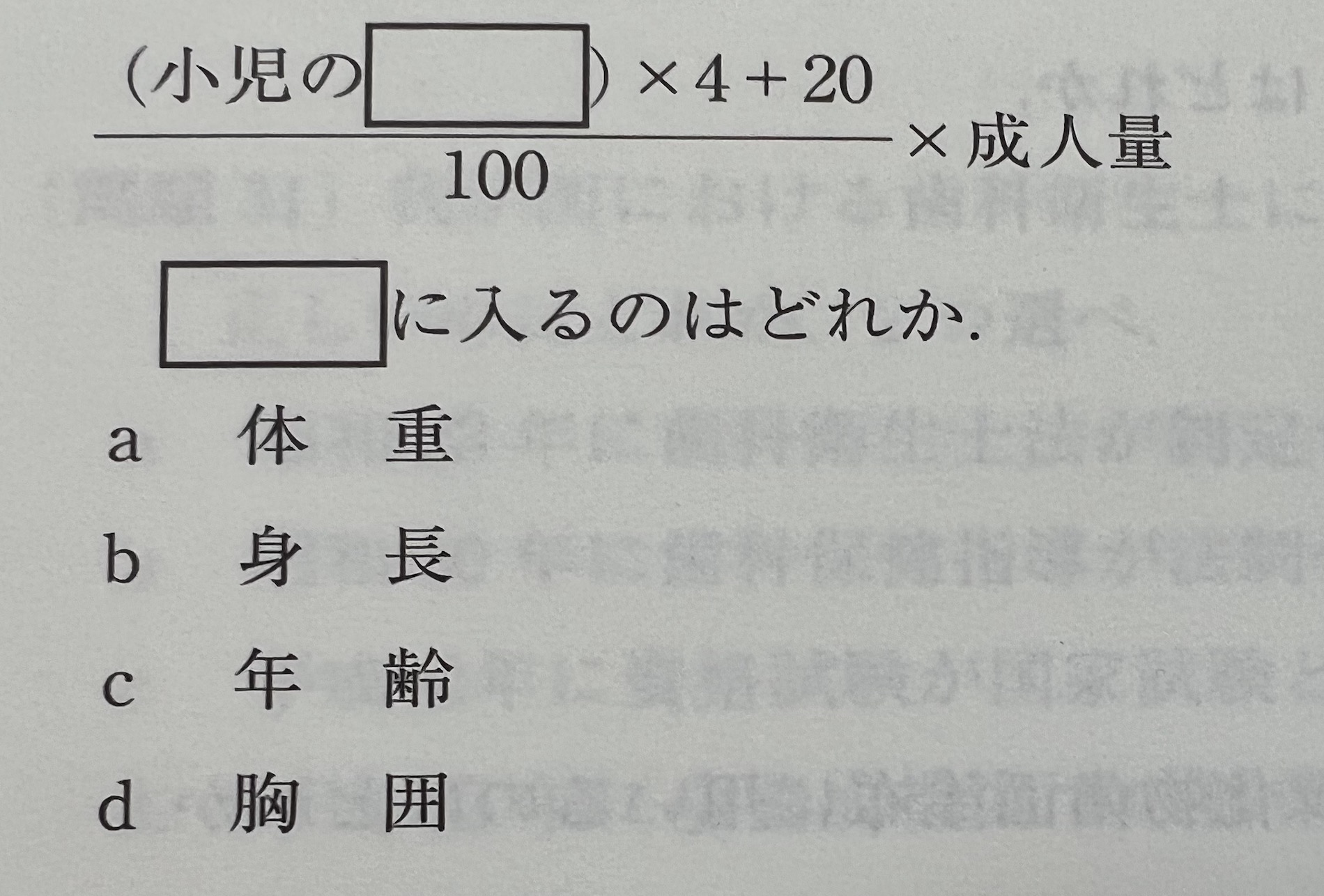

第27回午前:第14問

小児の薬用量を求めるAugsbergerの式を示す。 {(小児の 【 】) ×4+20}/100×成人量 【 】に入るのはどれか。

1: 体重

2: 身長

3: 年齢

4: 胸囲

- 答え:3

- 科目:疾病の成り立ち及び回復過程の促進

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

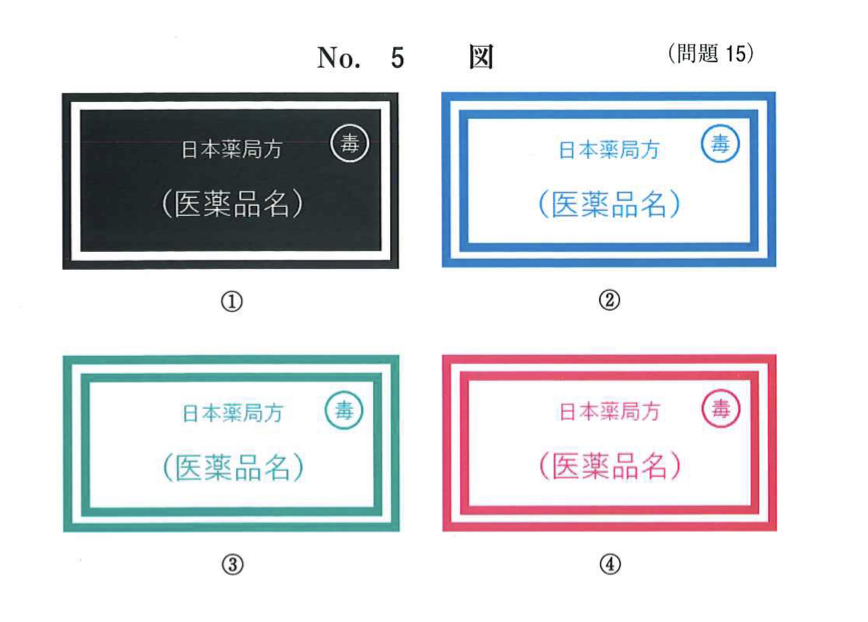

第27回午前:第15問

毒薬の表示(別冊午前No.5)を別に示す。 正しいのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:1

- 科目:疾病の成り立ち及び回復過程の促進

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

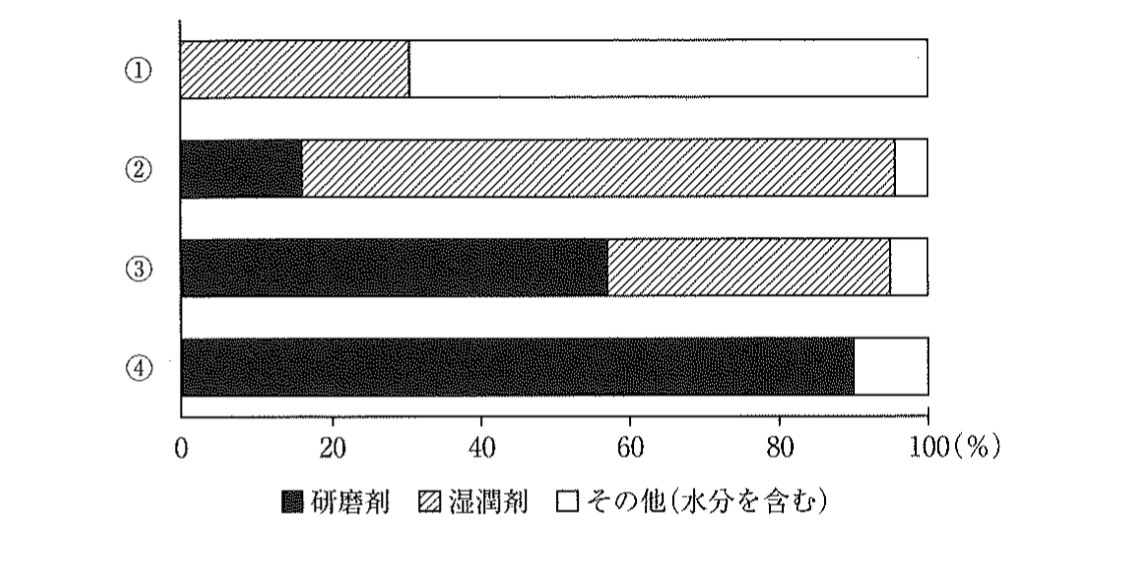

第27回午前:第17問

粉歯磨き、練歯磨き、液状歯磨き及び液体歯磨きの代表的な成分組成を図に示す。 研磨剤 湿潤剤 その地(水分を含む) 練歯磨きはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

第27回午前:第18問

フッ化物歯面塗布に用いるのはどれか。

1: HF

2: NaF

3: CaF2

4: Ca10(PO4)6F2

第27回午前:第19問

う触発症の宿主要因はどれか。2つ選べ。

1: 歯列不正

2: 緩衝能

3: 含糖食品摂取頻度

4: ミュータンスレンサ球菌数

- 答え:1 ・2

- 科目:歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組み

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

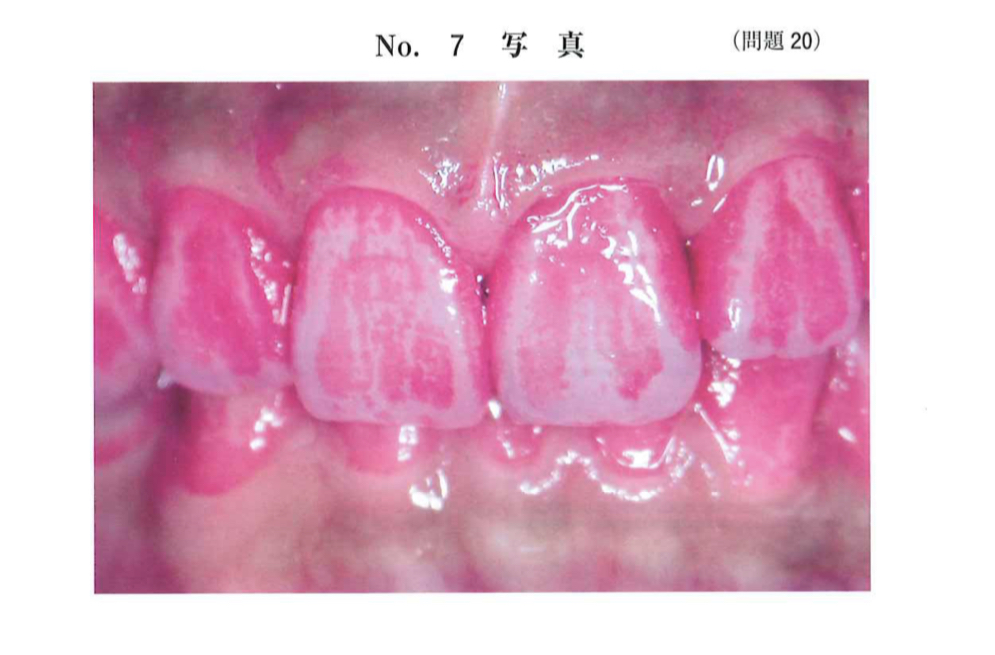

第27回午前:第20問

歯垢染め出し後の口腔内写真(別冊午前No.7)を別に示す。 上顎右側前歯のスコアが5と評価されるのはどれか。

1: PlI

2: OHI

3: PHP

4: O Leary のPCR

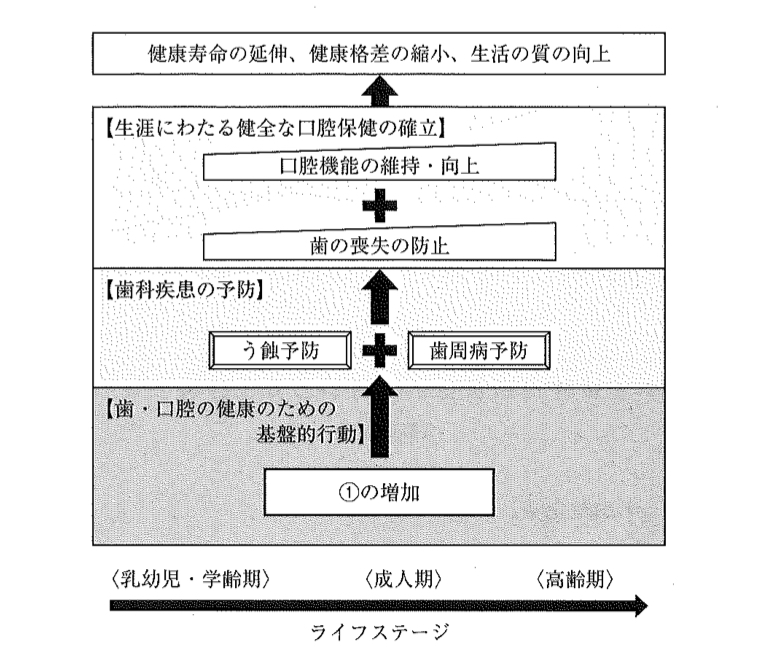

第27回午前:第21問

健康日本21(第二次)における歯・口腔の健康の目標設定の考え方を図に示す。 ①はどれか。

1: 歯科検診の受診者

2: 1日3回歯を磨く者

3: フッ化物配合歯磨剤使用者

4: ゆっくりよく噛んで食べる者

第27回午前:第22問

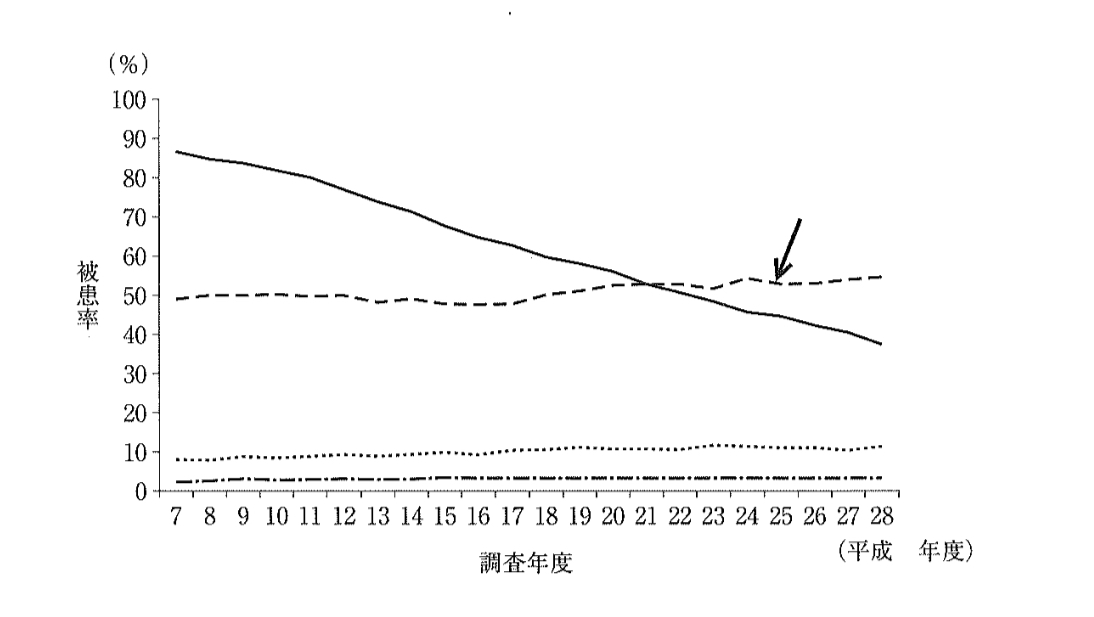

学校保健統計の中学生の被患率(男女合計)の推移を図に示す。 矢印で示すのはどれか。

1: う歯

2: 心電図異常

3: 鼻・副鼻腔疾患

4: 裸眼視力1.0未満

第27回午前:第23問

人口静態統計の調査項目はどれか。

1: 出生

2: 就業

3: 婚姻

4: 死亡

第27回午前:第24問

スタンダードプレコーションにおいて、直接接触感染の防止に有効なのはどれか。

1: マスク

2: ガウン

3: グロープ

4: フェイスガード

第27回午前:第25問

感覚温度を求めるのに必要な指標の組合せはどれか。

1: 気湿ー気流ー輻射熱

2: 気流ー輻射熱ー気温

3: 気湿ー気温ー輻射熱

4: 気温ー気湿ー気流

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第27問

「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき実施されるのはどれか。

1: 特定健康診査

2: 定期健康診断

3: 臨時健康診断

4: 特殊健康診断

第27回午前:第28問

歯科衛生士の業務として正しいのはどれか。

1: 義歯調整

2: 小窩裂溝塡塞

3: ブラケットの装着

4: フッ化物洗口剤の処方

第27回午前:第29問

歯科診療所で患者に交付されるのはどれか。2つ選べ。

1: 診断書

2: 処方せん

3: 業務記録

4: 技工指示書

- 答え:1 ・2

- 科目:歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組み

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第30問

すべての年代が給付対象となるのはどれか。

1: 介護保険

2: 医療保険

3: 雇用保険

4: 労働者災害補償保険

第27回午前:第31問

我が国における歯科衛生士に関わる事項で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 昭和23年に歯科衛生士法が制定された。

2: 昭和30年に歯科保健指導が法制化された。

3: 平成元年に資格試験が国家試験となった。

4: 平成22年に全養成機関での修業年限が3年以上となった。

- 答え:1 ・4

- 科目:歯科衛生士概論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第32問

初診の患者をデンタルチェアへ誘準し、医療面接を行うよう歯科医師から指示された。 情報取集時のコミュニケーション技法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 患者の側に立つ。

2: 共感的態度で接する。

3: 患者の理解度に合わせて話す。

4: 「閉ざされた質問」を主体に進める。

- 答え:2 ・3

- 科目:歯科衛生士概論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第33問

認知症患者とその家族に対するインフォームド・コンセントで適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 患者が拒否した場合は説明を省略できる。

2: 意思表示がない場合は黙示の同意とする。

3: 説明の不明点を確認して明確な同意を得る。

4: 本人に同意能力がない場合は代理同意を得る。

- 答え:3 ・4

- 科目:歯科衛生士概論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第34問

歯科診療所において、歯科衛生士が担うことができないのはどれか。

1: 歯科診療所の管理者

2: 医藥品安全管理責任者

3: 医療機器安全管理責任者

4: 特別管理産業廃棄物管理責任者

- 答え:1

- 科目:歯科衛生士概論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第35問

□に入る組合せで正しいのはどれか。 摂食機能に対する改訂水飲みテストは、冷水①mLを口腔底に注ぎ、嚥下するように指示する。可能ならば追加して②回嚥下運動をしてもらい、最も悪い嚥下活動を評価する。評価が③以上の場合は問題なしとする。

1: ①1 ②1 ③2

2: ①1 ②2 ③4

3: ①3 ②1 ③2

4: ①3 ②2 ③4

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第36問

下顎運動の記録を目的とするのはどれか。

1: サベイング

2: フェイスボウ

3: パラトグラム

4: ゴシックアーチ

- 答え:4

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第37問

化膿性炎症のスクリーニング検査はどれか。2つ選べ。

1: 白血球数

2: C反応性タンバク

3: ヘモグロビン濃度

4: 尿中クレアチニン

- 答え:1 ・2

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第38問

セルフェッチングプライマーに含まれるのはどれか。

1: フィラー

2: 接着性モノマー

3: カンファーキノン

4: 過酸化ベンゾイル

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

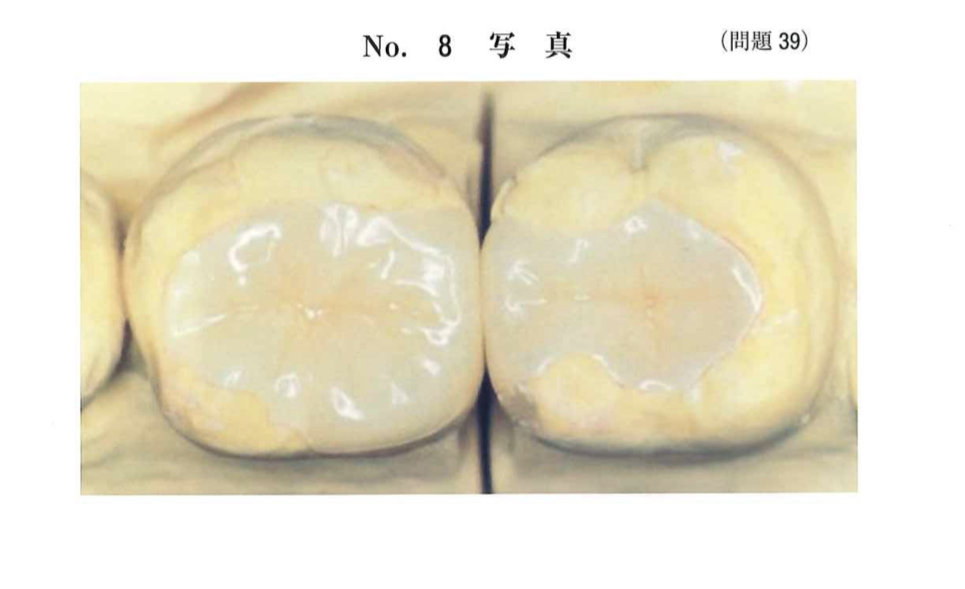

第27回午前:第39問

27歳の女性。下顎右側大臼歯の食片圧入を主訴として来院した。第一大臼歯と第二大臼歯の間にう触を認めたため修復処置を行うことになった。製作した修復物の写真(別冊午前No.8)を別に示す。 直接修復と比較した利点はどれか。2つ選べ。

1: 来院回数が少ない。

2: 歯質削除量が少ない。

3: 接触点の回復が容易である。

4: コントラクションギャップが抑制できる。

- 答え:3 ・4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第40問

根管治療で単一で仮封に用いる材料に適していないのはどれか。

1: 水硬性仮封材

2: テンポラリーストッビング

3: グラスアイオノマーセメント

4: ボリカルボキシレートセメント

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

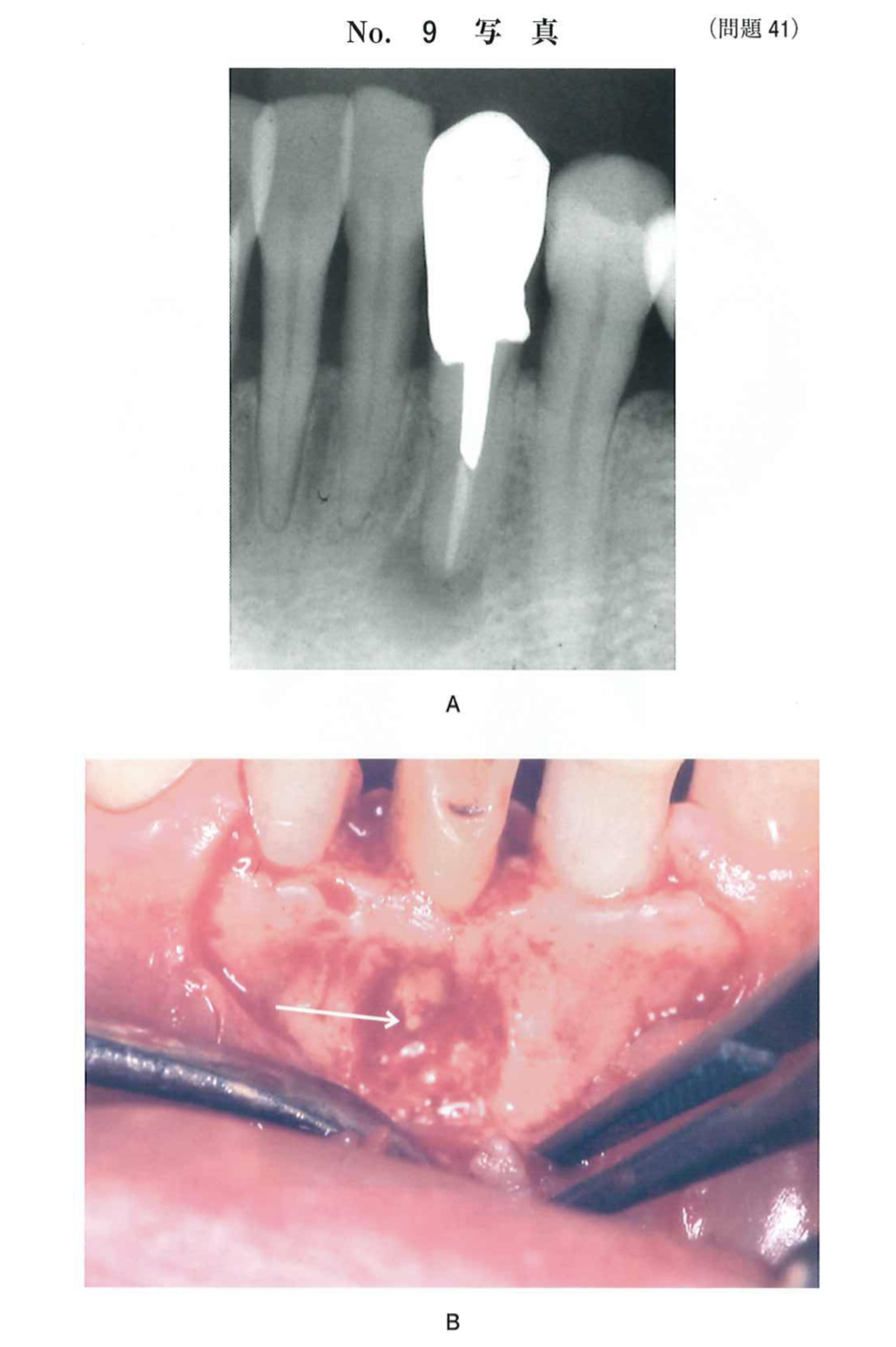

第27回午前:第41問

62歳の女性。下顎左側犬歯の咬合痛と歯肉腫脹を訴えて来院した。慢性根尖性歯周炎と診断され治療を開始した。ポストコア除去時に彼折の可能性があるため、外科処置を行った。初診時のエックス線写真(別冊午前No.9A)と外科処置時の口腔内写真(別冊午前No.9B)を別に示す。 矢印で示す部位の封鎖に用いるのはどれか。

1: EBAセメント

2: 水硬性セメント

3: リン酸亜鉛セメント

4: カルボキシレートセメント

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第42問

根面う触の特徴はどれか。2つ選べ。

1: 環状に拡大する。

2: 歯肉退縮を伴う。

3: 穿通性に進行する。

4: う蝕円錐を形成する。

- 答え:1 ・2

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

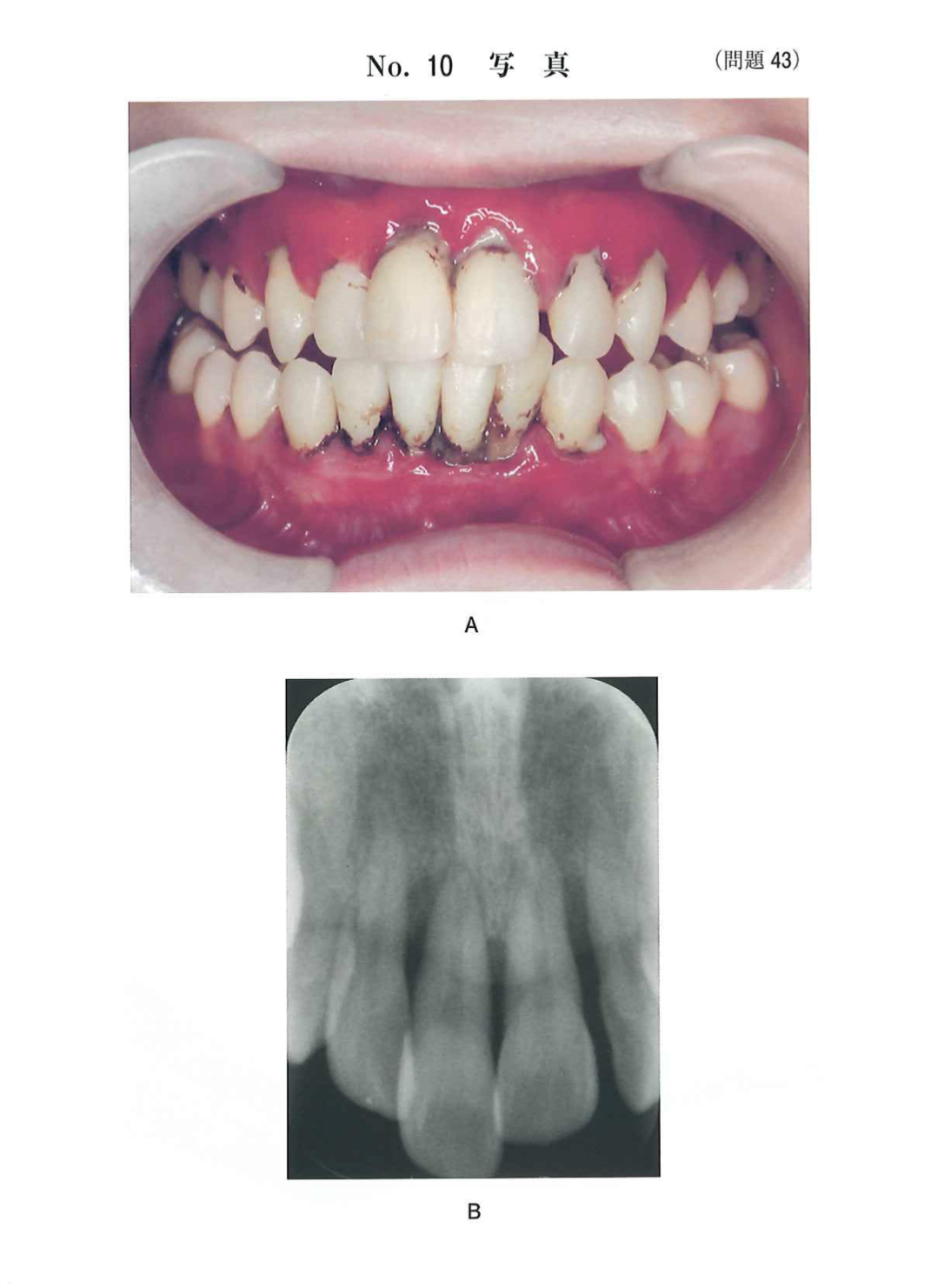

第27回午前:第43問

42歳の女性。上額前歯部歯肉の不快感を主訴として来院した。数年前から前歯部に排膿と出血が認めら、咬合時に動揺するという。プロービング深さは5〜8mmであり、慢性歯周炎と診断された。全身的には特記すべき事項はない。初診時の口腔内写真(別冊午前No.10A)とエックス線写真(別冊午前No10B)を別に示す。 リスクファクターとして考えられるのはどれか。2つ選べ。

1: 歯石

2: 小帯異常

3: 外傷性咬合

4: 歯の形態異常

- 答え:1 ・3

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

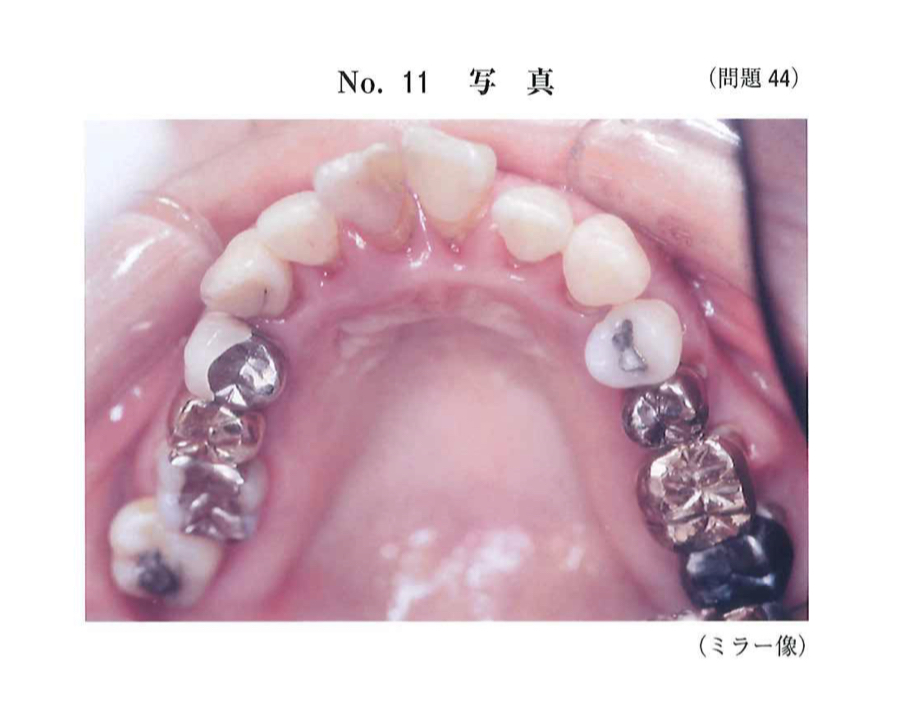

第27回午前:第44問

48歳の女性。歯肉の腫脹、発赤および歯の離開を主訴として来院した。数年前より自覚していたが放置していたという。口唇の乾燥を認める。プロービング深さは全額的に4〜5mmであり、動揺は認めない。初診時の口腔内写真(別冊午前No.11)を別に示す。 考えられる対応はどれか。

1: 暫間固定

2: 矯正治療

3: ナイトガード装者

4: オーラルスクリーン装着

- 答え:4

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第45問

支台歯が生活歯である場合、ブリッジを仮着するのに用いるのはどれか。

1: リン酸亜鉛セメント

2: 接着性レジンセメント

3: グラスアイオノマーセメント

4: 酸化亜鉛ユージノールセメント

- 答え:4

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第46問

全部床義歯と部分床義歯に共通した構成要素はどれか。2つ選べ。

1: 人工歯

2: 連結子

3: 義歯床

4: 支台装置

- 答え:1 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

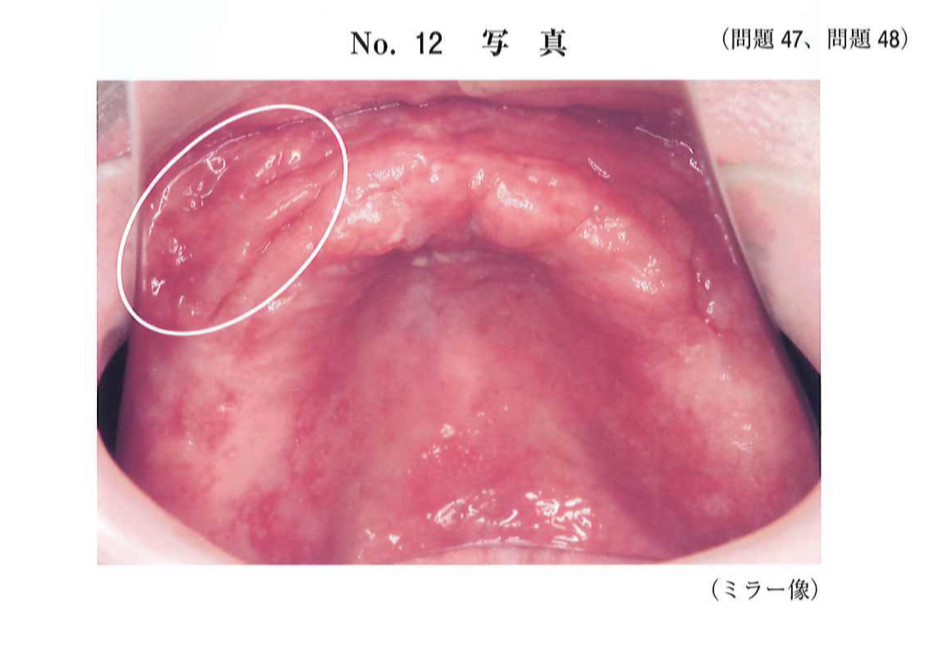

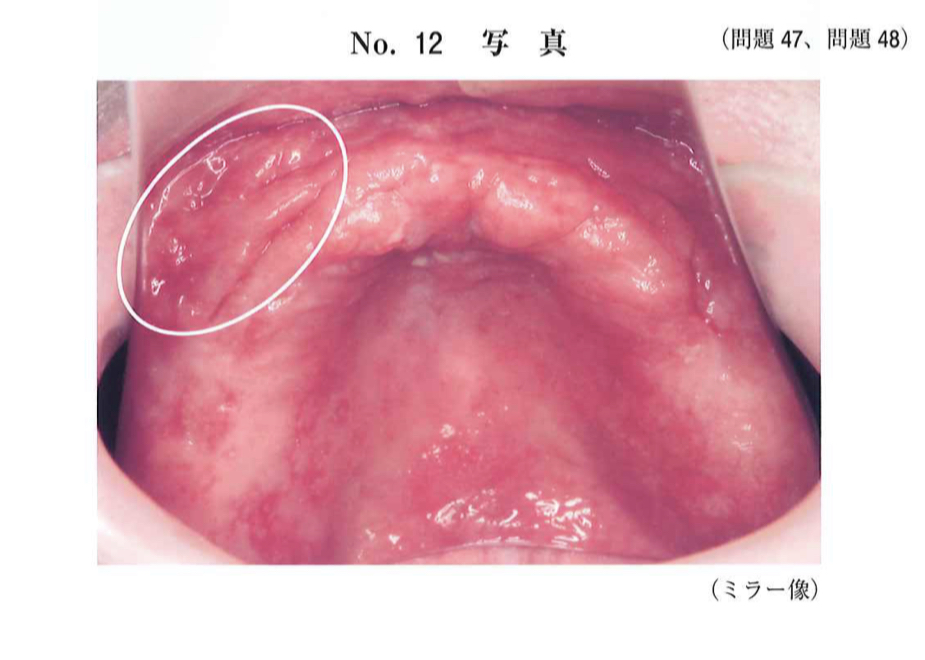

第27回午前:第47問

次の文を読み、〔問題 47)、[問題 48)に答えよ。 80歳の男性。上顎左側犬歯相当部の顎堤粘膜の疼痛を主訴として来院した。7年前に上下顎全部床義歯を製作し、2年前から徐々に粘膜部が増殖してきたが、疼痛を認めなかったため、義歯は使用し続けていたという。最近になり、食事時に疼痛を認めるようになったという。義歯性線維症と診断された。初診時の口腔内写真(別冊午前No.12)を別に示す。 丸印で示した患部の原因として考えられるのはどれか。

1: 骨鋭緑

2: 床用材料

3: 義歯床縁の不良

4: 人工歯排列の不良

- 答え:3

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第48問

次の文を読み、〔問題 47)、[問題 48)に答えよ。 80歳の男性。上顎左側犬歯相当部の顎堤粘膜の疼痛を主訴として来院した。7年前に上下顎全部床義歯を製作し、2年前から徐々に粘膜部が増殖してきたが、疼痛を認めなかったため、義歯は使用し続けていたという。最近になり、食事時に疼痛を認めるようになったという。義歯性線維症と診断された。初診時の口腔内写真(別冊午前No.12)を別に示す。 新義歯製作にあたり、前処置として考えられるのはどれか。

1: 粘膜調整

2: 歯槽骨整形術

3: 唾液腺マッサージ

4: プラークコントロール

- 答え:1

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第49問

口唇・口蓋裂の治療法と治療時期の組合せで正しいのはどれか。 2つ選べ。

1: 口唇形成術ーーー生後3〜4か月頃

2: 口蓋形成術ーーー生後1歳6か月頃

3: 顎裂部骨移植術ーーー生後1~2歲頃

4: スピーチエイドーーー出生直後

- 答え:1 ・2

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第50問

ビスホスホネート系薬物が投与されている可能性がある疾患はどれか。

1: 心筋梗塞

2: 高血圧症

3: 骨粗鬆症

4: 閉塞性肺炎

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

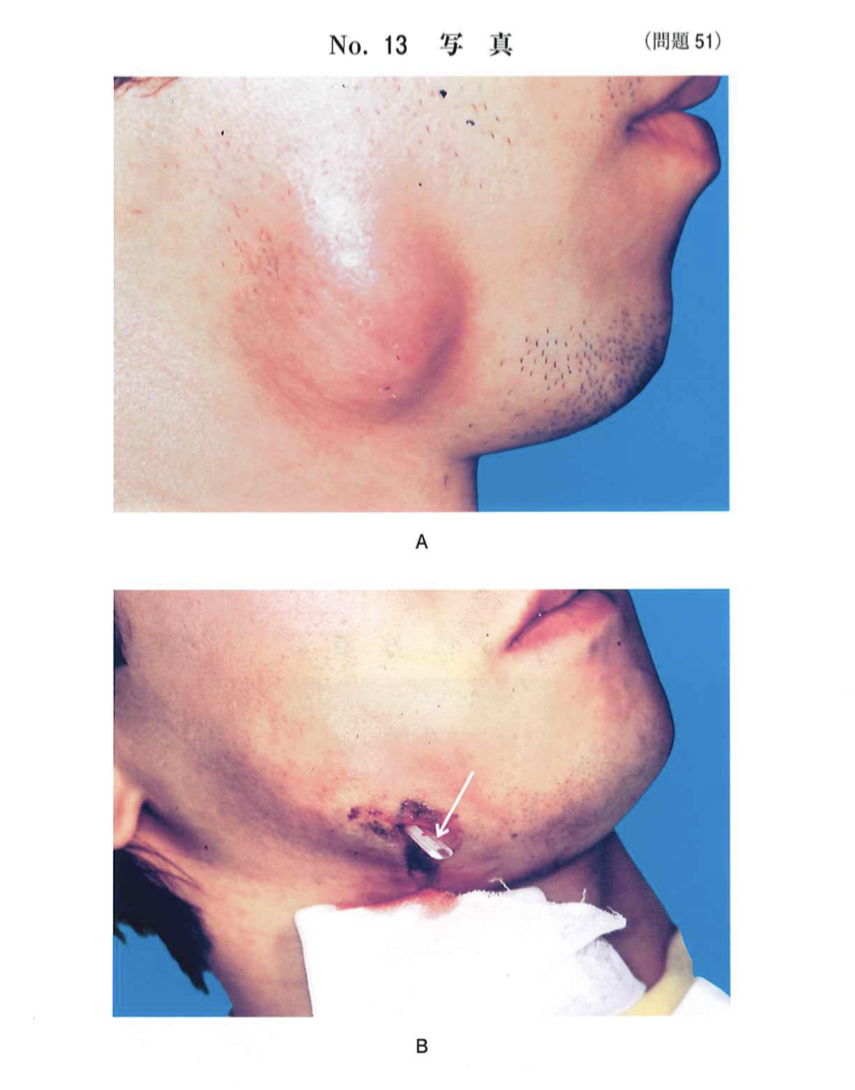

第27回午前:第51問

29歳の男性。右側下頻部の腫脹と疼痛を訴えて来院した。3週前から同部の腫脹に気付いていたが3日前から腫脹が増大し、自発痛も強くなったという。 同部は触診によって波動を触知した。白血球数は10,000/μLであった。初診時の写真(別冊午前No.12 A)と処置直後の写真(別冊午前No.12 B)を別に示す。 矢印で示す材料の目的はどれか。

1: 止血効果

2: 細菌検査

3: 術後浮腫防止

4: 排膿路の確保

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

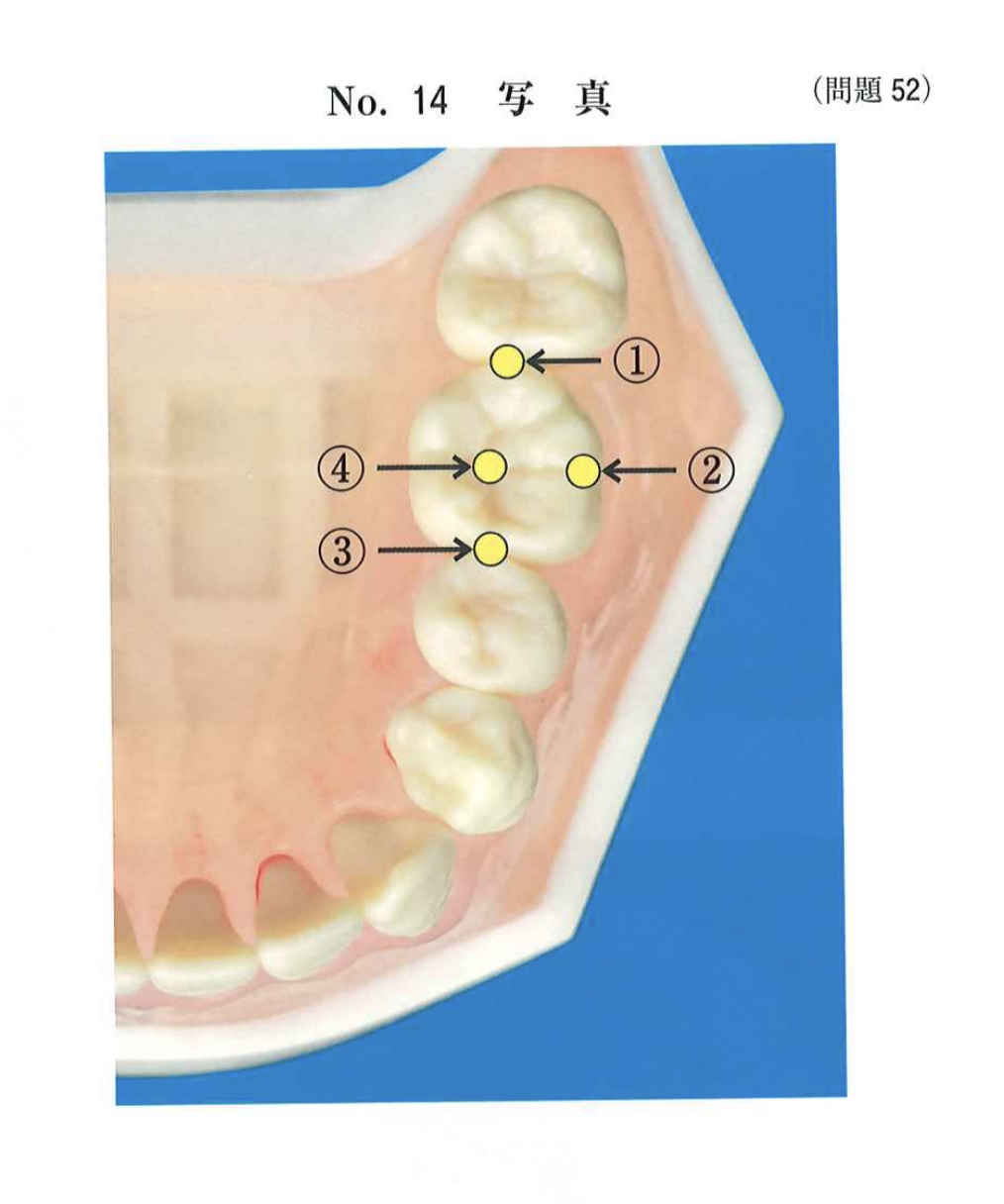

第27回午前:第52問

下顎歯列模型の咬合面観の写真(別冊午前No.14)を別に示す。 正常な咬合関係で上顎第一大臼歯の近心頬側咬頭の三角隆線が接触するのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

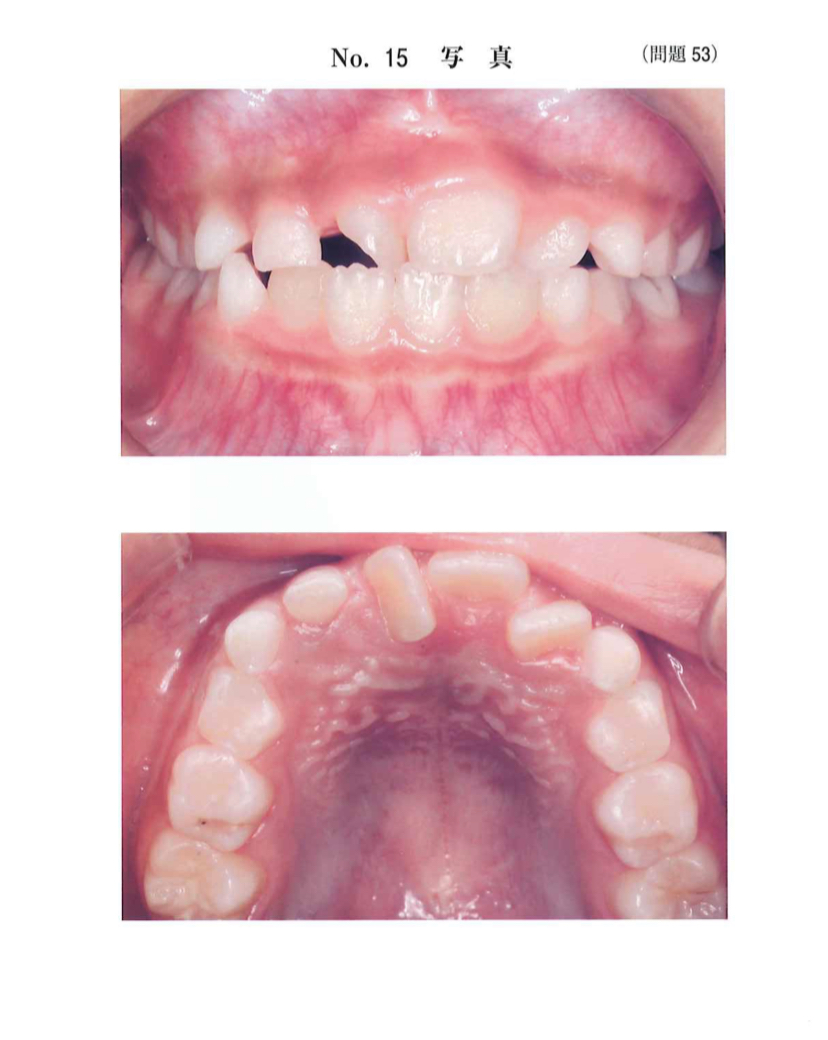

第27回午前:第53問

8歳の女児。上頭前歯の位置異常を主訴として来院した。萌出開始時から気になっていたという。初診時の口腔内写真(別冊午前No.15)を別に示す。 上顎右側中切歯の位置異常はどれか。

1: 捻転

2: 転位

3: 移転

4: 回転

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

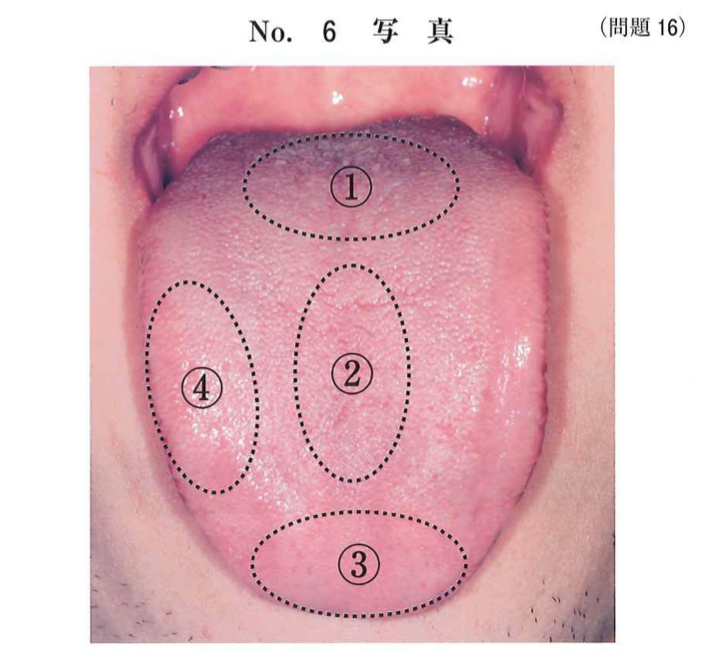

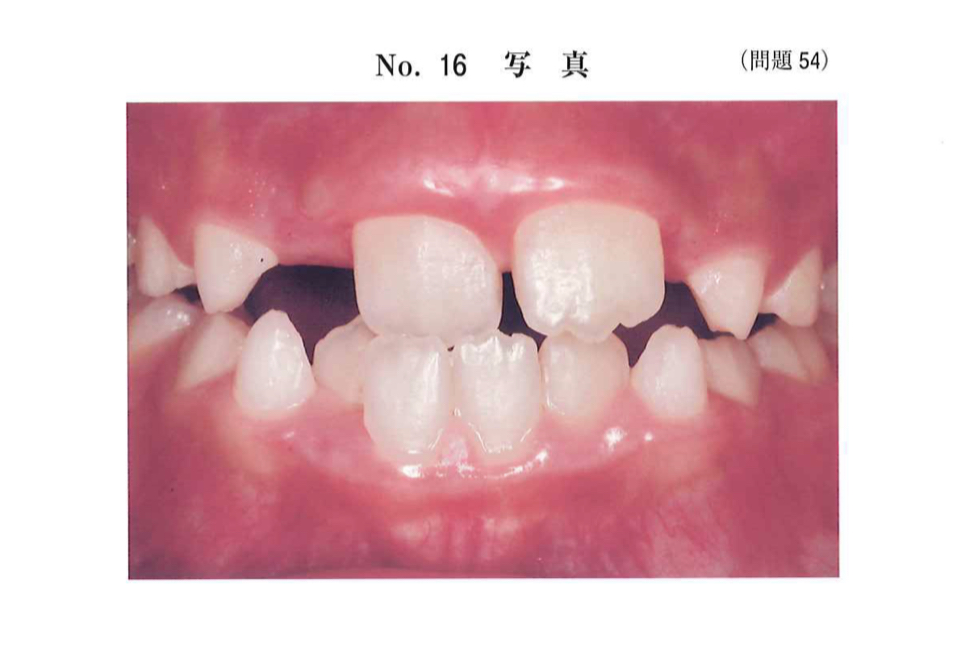

第27回午前:第54問

9歳の女児。学校歯科健康診断で前歯の咬み合わせの異常を指摘されて来院した。初診時の口腔内写真(別冊午前No.16)を別に示す。 放置したときに下顎中切歯に予想されるのはどれか。2つ選べ。

1: 挺出

2: 動揺

3: 舌側傾斜

4: 歯肉退縮

- 答え:2 ・4

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

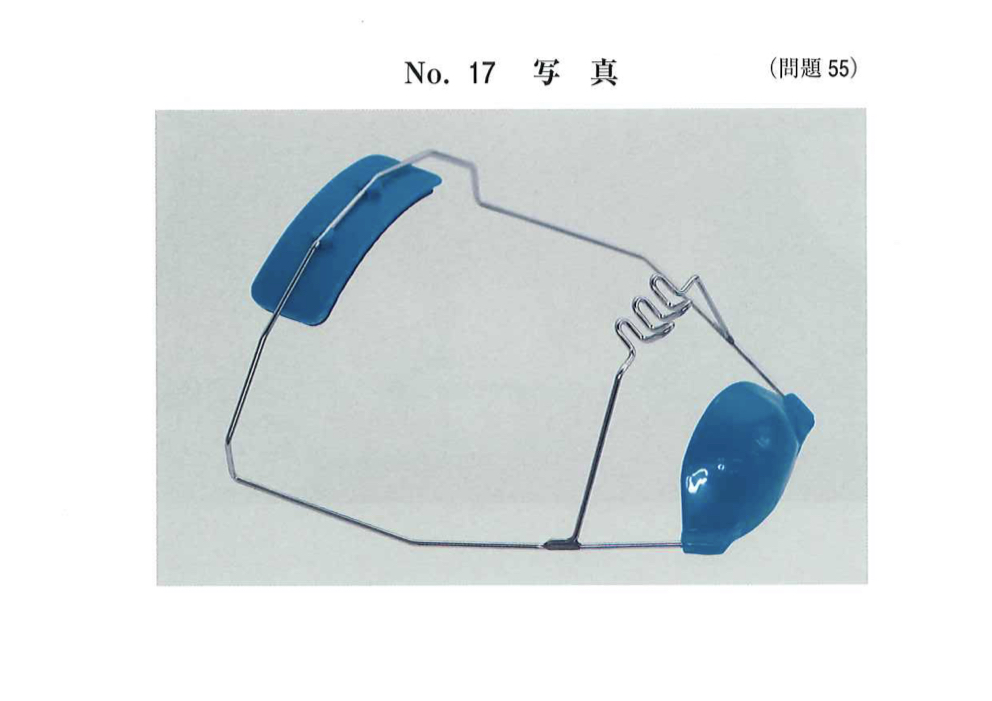

第27回午前:第55問

矯正装置の写真(別冊午前No.17)を別に示す。 固定の種類はどれか。

1: 顎間固定

2: 顎内固定

3: 顎外固定

4: 相反固定

- 答え:3

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

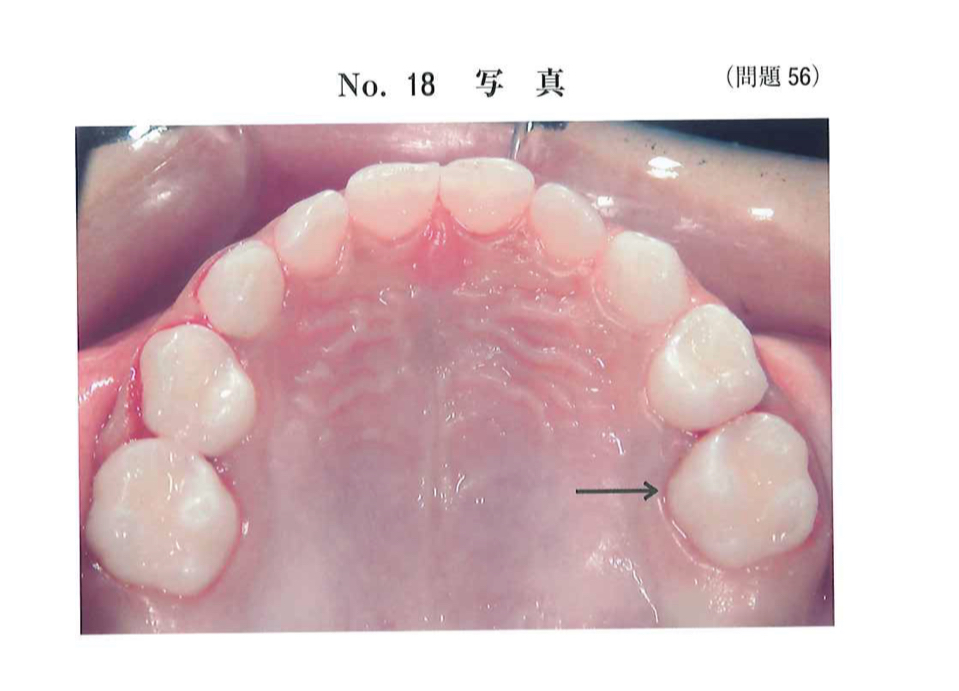

第27回午前:第56問

4歳の男児。口腔内写真(別冊午前No.18)を別に示す。 矢印で示す歯が交換する時期はどれか。

1: 7歳頃

2: 9歳頃

3: 11歳頃

4: 15歳頃

- 答え:3

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第57問

5歳の男児。上顎第二乳臼歯の咀嚼時痛を主訴として来院した。一部性の歯髄炎と診断され、生活歯髄切断法を行うことになった。処置の手順を図に示す。 天蓋の除去 ↓ 冠部歯髄の除去・洗浄 ↓ 【①】 ↓ 髄腔の洗浄・止血・乾燥 ↓ 糊別の貼付 ①の処置で使用するのはどれか。

1: Kファイル

2: ラウンドバー

3: 根管長測定器

4: 70%アルコール

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第58問

75歲の女性。1年前の脳梗塞により右片麻痺があり車椅子を利用している。今回、認知症と診断された。認知症の症状はまだらである。 考えられるのはどれか。

1: 血管性認知症

2: 前頭側頭型認知症

3: レビー小体型認知症

4: アルツハイマー型認知症

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第59問

高齢者に多い口腔疾患はどれか。2つ選べ。

1: 口腔癌

2: 手足口病

3: 口腔カンジダ症

4: エナメル上皮腫

- 答え:1 ・3

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第60問

ADLの評価法であるBarthel Indexの項目はどれか。2つ選べ。

1: 食事

2: 入浴

3: 体操

4: 洗濯

- 答え:1 ・2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

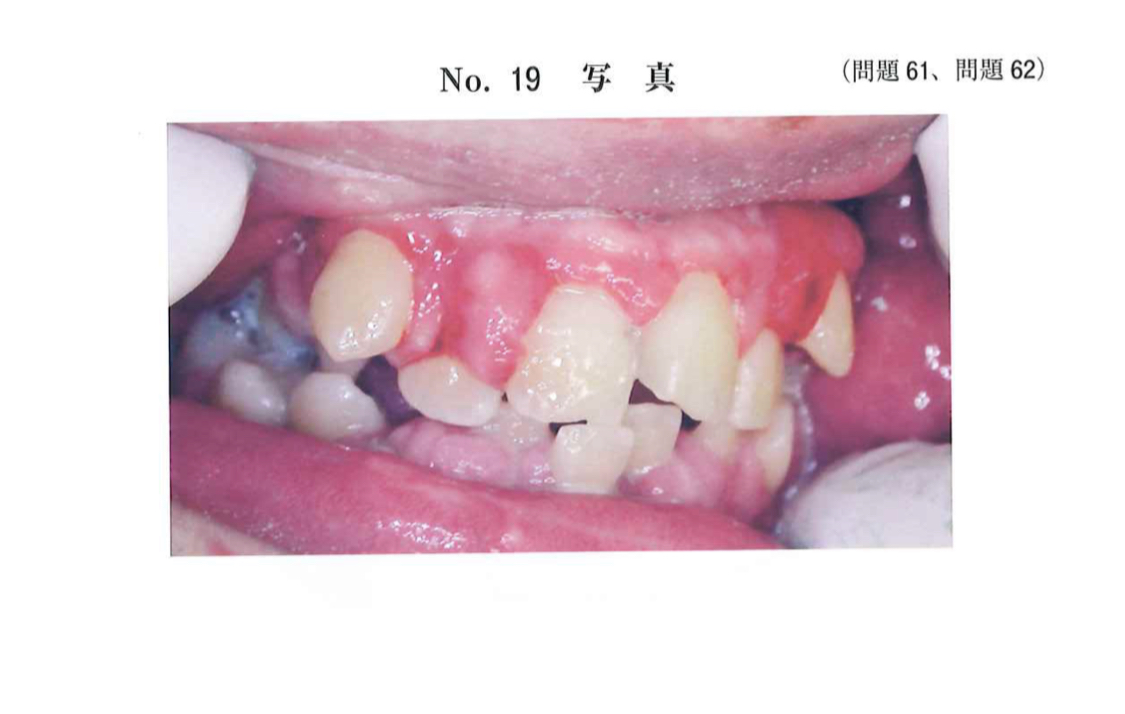

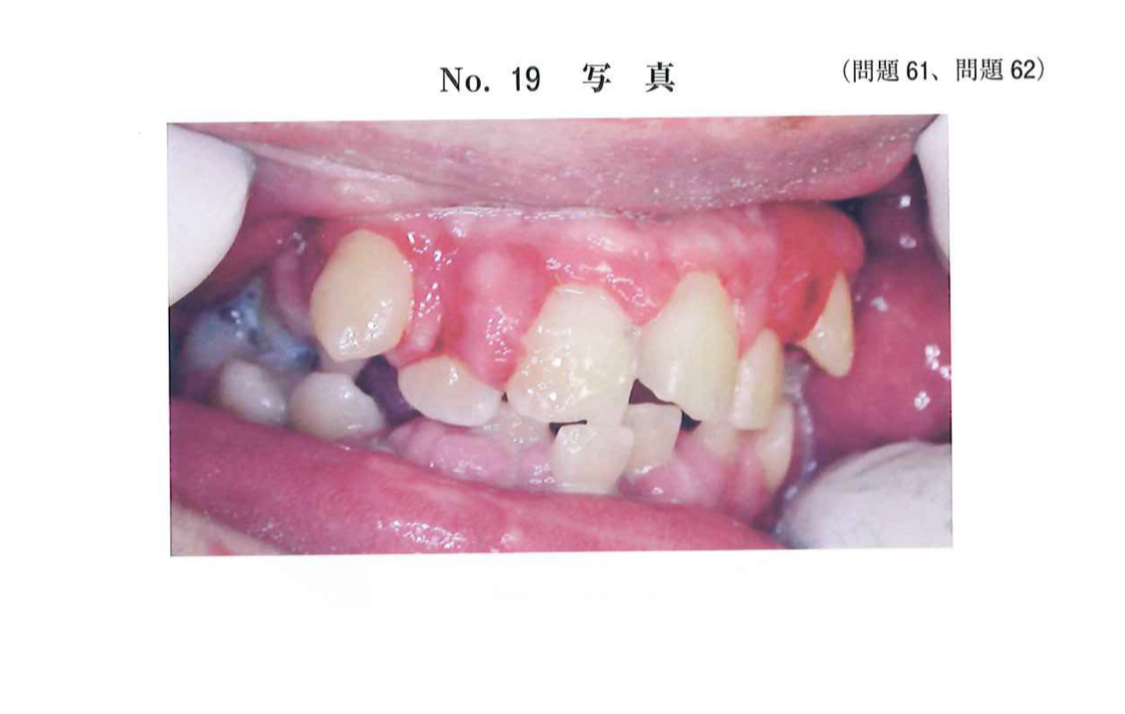

第27回午前:第61問

次の文を読み、〔問題 61)、(問題 62〕に答えよ。 19歳の女性。ブラッシング時の出血を主訴として来院した。けいれん発作があるため医師からの処方薬を服用しているという。初診時の口腔内写真(別冊午前 No.19)を別に示す。 別冊 午前 No.19写真 原因と考えられる服用薬はどれか。

1: ニフェジピン

2: フェニトイン

3: カルバマゼビン

4: シクロスポリン

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第62問

次の文を読み、〔問題 61)、(問題 62〕に答えよ。 19歳の女性。ブラッシング時の出血を主訴として来院した。けいれん発作があるため医師からの処方薬を服用しているという。初診時の口腔内写真(別冊午前 No.19)を別に示す。 別冊 午前 No.19写真 口腔清掃中に全身が硬直する発作が生じ、呼びかけに反応しない。 直ちに行うのはどれか。2つ選べ。

1: 背板を起こす。

2: 開口器で咬舌を防ぐ。

3: 口腔清掃を中止する、

4: 口腔内の器具をすべで除去する。

- 答え:3 ・4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第63問

歯周病の第二次予防の組合せで正しいのはどれか。

1: 特異的防御ーーースケーリング

2: 機能喪失阻止ーーー歯周外科処置

3: 早期発見・即時処置ーーーPMTC

4: リハビリテーションーーー健康教育

- 答え:2

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第64問

口腔の付着物・沈者物で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 歯石の主成分はリン酸カルシウムである。

2: 色素沈着は外来性と歯質内に着色するものがある。

3: 歯垢は細菌と食物残渣からなる層状の構造物である。

4: ペリクルは口腔粘膜に形成される透明な薄膜である。

- 答え:1 ・2

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第65問

妊娠期の口腔に多くみられるのはどれか。2つ選べ。

1: 悪阻による口腔清掃不良

2: 妊娠初期のアレルギー性歯肉炎

3: 妊娠高血圧症候群による粘膜皮膚病変

4: 女性ホルモンのバランスの変化に関連する歯肉炎

- 答え:1 ・4

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第66問

歯周病に関与する環境因子はどれか。2つ選べ。

1: 禁煙

2: 遺伝

3: 細菌

4: 口腔清掃習慣

- 答え:1 ・4

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

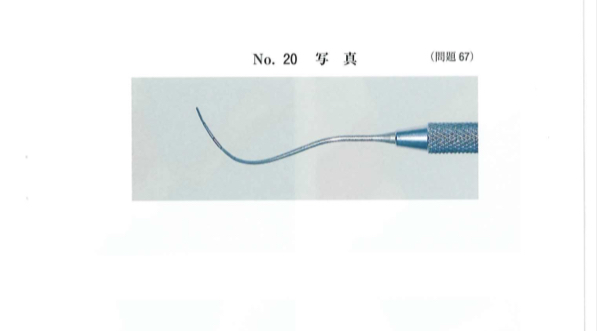

第27回午前:第67問

器具の写真(別冊午前NO.20)を別に示す。 使用する部位はどれか。2つ選べ。

1: 16歯根部頰側

2: 27歯根部口蓋側

3: 34歯根部頬側

4: 46歯根部舌側

- 答え:1 ・4

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第69問

根分岐部病変の判定に用いるのはどれか。2つ選べ。

1: Weineの分類

2: Millerの分類

3: Glickman の分類

4: Lindhe&Nymanの水平的分類

- 答え:3 ・4

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第70問

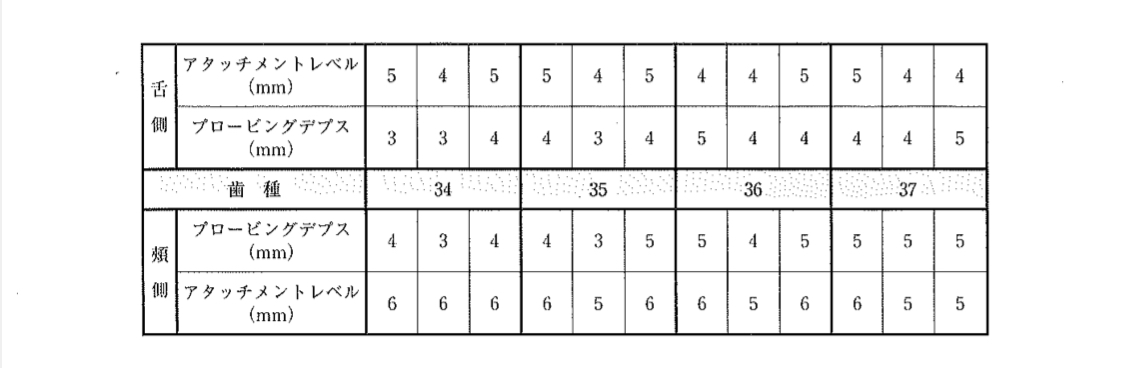

歯周組織検査結果の一部を表に示す。 根面の露出が最も大きいのはどれか。

1: 第一小白歯

2: 第二小臼歯

3: 第一大白歯

4: 第二大臼歯

- 答え:1

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第71問

エアスケーラーの特徴はどれか。

1: 無注水下で行う。

2: キャビテーション効果がある。

3: エアロゾルの発生を抑制する。

4: エアタービンの圧縮空気を利用する。

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第72問

グレーシータイプキュレット#13のシャープニングを、手用のアーカンサスストーンで行う。 正しい操作はどれか。2つ選べ。

1: 先端は12時の方向に向ける。

2: フェイスは床面と垂直にする。

3: ヒールからトウ方向に研ぐ。

4: 砥石は下げる動作で終了する。

- 答え:3 ・4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

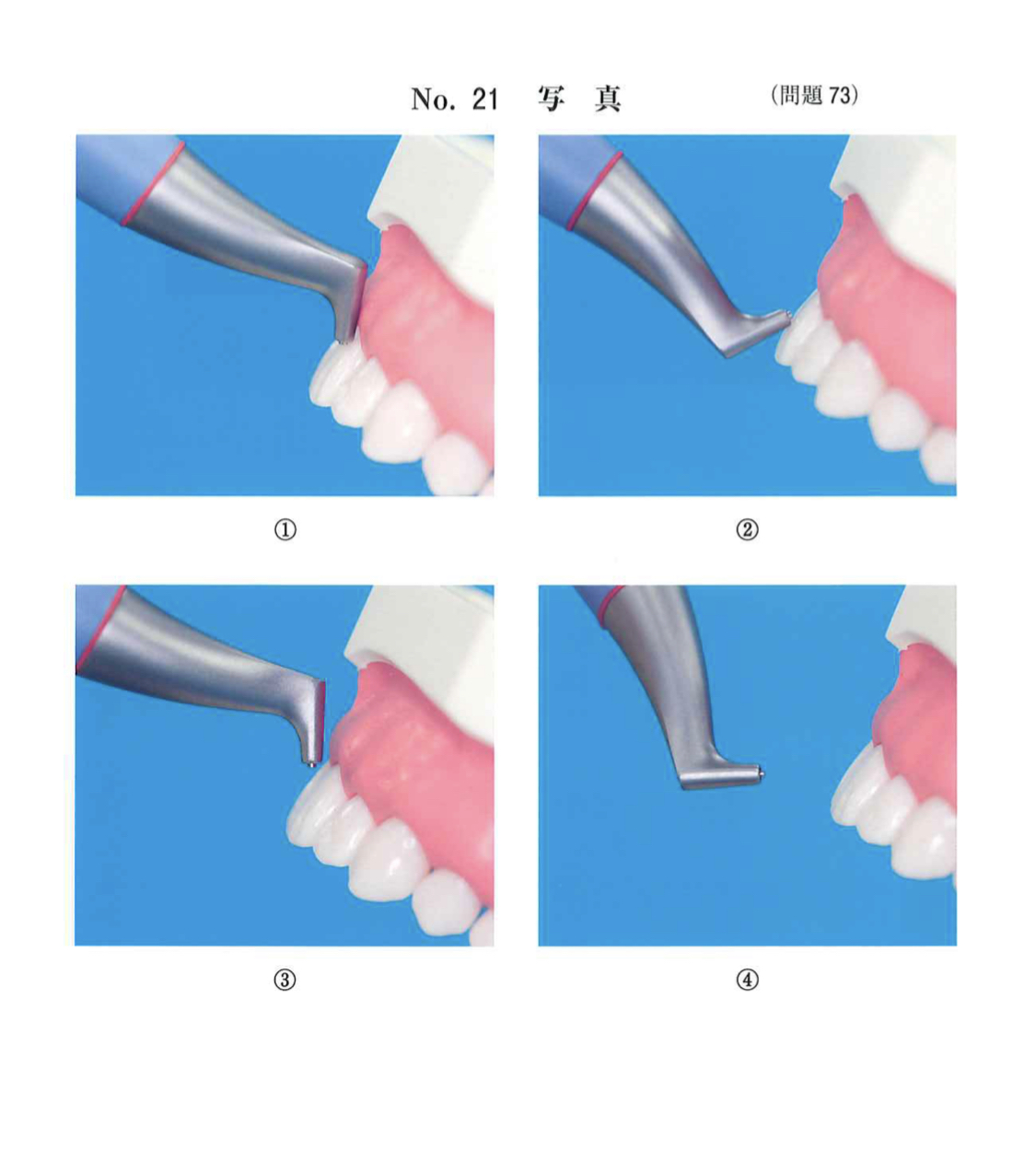

第27回午前:第73問

炭酸水素ナトリウムを用いる歯面清掃器の使用時の写真(別冊午前No.21)を別に示す。 正しいのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:3

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第74問

次の文を読み、〔問題 74)、(問題75)に答えよ。 8歳の男児。定期歯科健康診査で来院した。う蝕活動性試験を行い、次の結果を得た。 ① RDテスト®️ 10⁷ CFU/mL (Middle) ② Dentocult®️-SM 10⁶CFU/mL 以上(クラス3) ③ Dentocult®️-L.B 10³CFU/mL 以上(クラス0) ④ Hadley test 10³CFU/mL ミュータンスレンサ球菌の菌数レベルを示すのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:2

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第75問

次の文を読み、〔問題 74)、(問題75)に答えよ。 8歳の男児。定期歯科健康診査で来院した。う蝕活動性試験を行い、次の結果を得た。 ① RDテスト®️ 10⁷ CFU/mL (Middle) ② Dentocult®️-SM 10⁶CFU/mL 以上(クラス3) ③ Dentocult®️-L.B 10³CFU/mL 以上(クラス0) ④ Hadley test 10³CFU/mL この男児に勧める歯磨剤の成分で適切なのはどれか。

1: フッ化第一スズ

2: 乳酸アルミニウム

3: ポリリン酸ナトリウム

4: ボリエチレングリコール

- 答え:1

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

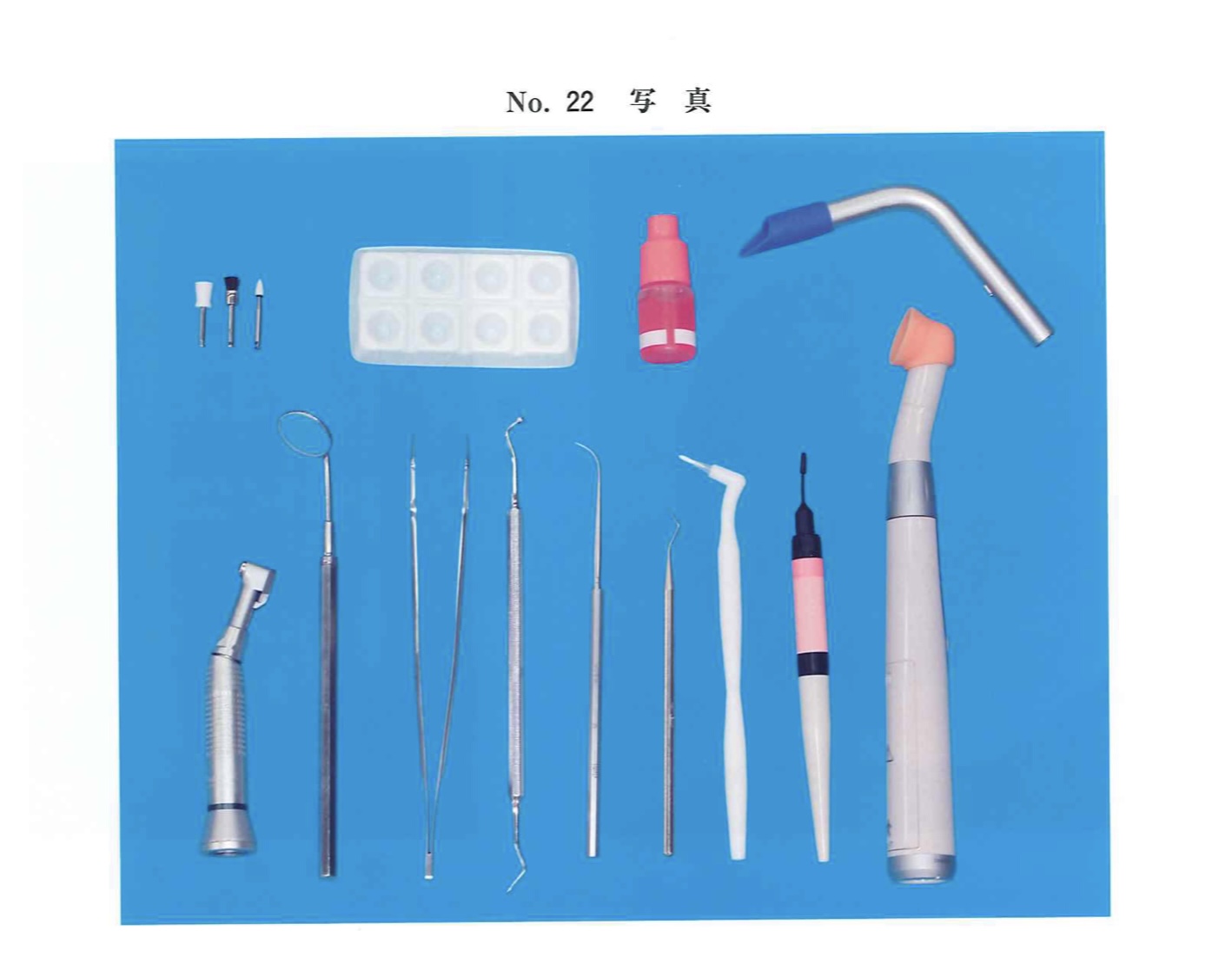

第27回午前:第76問

光重合型小窩裂溝填塞を行うのに必要な器材の写真(別冊午前No.22)を別に示す。 他に必要なのはどれか。2つ選べ。

1: 咬合紙

2: コンタクトゲージ

3: プラスチックストリップス

4: ラバーダム防湿用器具・器材一式

- 答え:1 ・4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第77問

我が国で市販されている歯磨剤に含まれるフッ化物はどれか、2つ選べ。

1: フッ化ナトリウム

2: ケイフッ化ナトリウム

3: リン酸酸性フッ化ナトリウム

4: モノフルオロリン酸ナトリウム

- 答え:1 ・4

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第78問

小学校で行うフッ化物洗口剤の取扱いで正しいのはどれか。

1: 洗口液の調整は児童自らが行う。

2: 洗口液はガラス容器に分注する。

3: 洗口液は溶解後2か月程度使用できる。

4: 洗口用顆粒剤は児童の手の届かないところに保管する。

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第79問

53歳の女性。初診時の会話を以下に示す。 歯科衛生士:今日はどういったことで来院されましたか。 患者:左下の歯肉が痛むので。 歯科衛生士:いつ頃から痛みましたか。 患者:今回は、昨晩の夕食時です。実は、半年ぐらい前から時々痛むことがありました。 歯科衛生士:それは、ずいぷん我慢なさったのですね。 どういう時に痛みますか。思い当たることはありますか。 患者:食べた物の影響ではないと思います。忙しくて疲れがたまってくると噛んだ時に痛むようになった気がします。 歯科衛生士:なるほど体の疲れと関係があるかもしれないということですね。その時の生活状況をもう少ししくお話しいただけますか。 コミュニケーション技法で焦点化(フォーカシング)の部分はどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第80問

Breslowの7つの健康習慣を用いて生活指導を行う際、正の強化が有効なのはどれか。2つ選べ。

1: 喫煙

2: 朝食

3: 飲酒

4: 運動

- 答え:2 ・4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第81問

多剤服用の高齢者に対して歯科保健指導を行う際に、薬物の注意すべき有害作用はどれか。2つ選べ。

1: 歯髄壊死

2: 出血傾向

3: 口腔乾燥

4: 嚥下障害

- 答え:2 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第82問

0〜3歳児のミュータンスレンサ球菌の感染と定着の予防で有効なのはどれか。2つ選べ。

1: 洗口剤の使用

2: 離乳開始の遅延

3: 含糖食品の摂取制限

4: 養育者の口腔衛生の改善

- 答え:3 ・4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第83問

摂食嚥下機能の獲得段階と特徴的な動きの組合せで正しいのはどれか。

1: 嚥下機能獲得期ーー-上唇での取り込み

2: 捕食機能獲得期ーーー頰と口唇の協調運動

3: 押しつぶし機能獲得期ーーー舌尖の口蓋皺襞への押し付け

4: すりつぶし機能獲得期ーーー下唇の内転

- 答え:3

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第84問

義歯装着者でカンジダ菌が定着しやすいのはどれか。

1: 鉤歯

2: 人工歯

3: 義歯床面

4: クラスプ

- 答え:3

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第85問

88歳の女性。市の訪問事業で保健師とともに訪問した。5年前から重度認知症で ADLは全介助である。家族から下顎左側臼歯部のブリッジが揺れるため、軟らかいものしか食べられないと相談された。口腔内を観察したところ、ブラークが付着していた。また、ブリッジに軽度の動揺が認められたが、プリッジと支台歯の接着は強固であった。 家族に指導するのはどれか。2つ選べ。

1: 食形態の変更

2: ブリッジ部の清掃

3: セルフケアの習慣づけ

4: 歯科医師への往診の依頼

- 答え:2 ・4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

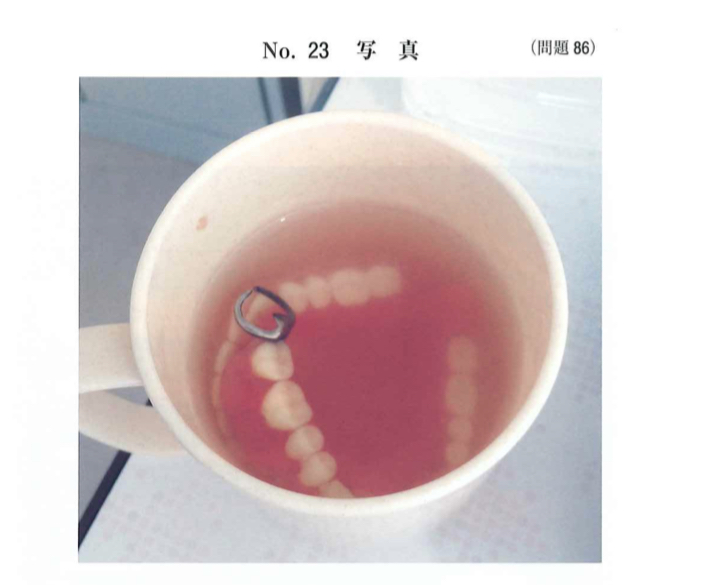

第27回午前:第86問

84歳の女性。乳癌の治療のため入院している。歯科医師より周術期の口腔衛生管理を指示されて定期的に病室を訪問している。4日前に手術が行われ、術後の経過は順調でおかゆも食べているという。患者が食事中の病室訪問時に見つけた義歯の写真(別冊午前No.23)を別に示す。 担当の看護師に対する義歯の説明で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 義歯は毎食後清掃してください。

2: 食事の際は使用するようにしてください。

3: 手術後1週程度は使用しないでください。

4: 歯科医療従事者以外は触らないようにしてください。

- 答え:1 ・2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第87問

ハイリスクアプローチはどれか。2つ選べ。

1: 地域住民へのフレイル予防の講演

2: 高血圧患者への塩分摂取量の指導

3: 学童への「噛ミング30」学習の普及

4: 喫煙者へのニコチン代替療法による禁煙支援

- 答え:2 ・4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

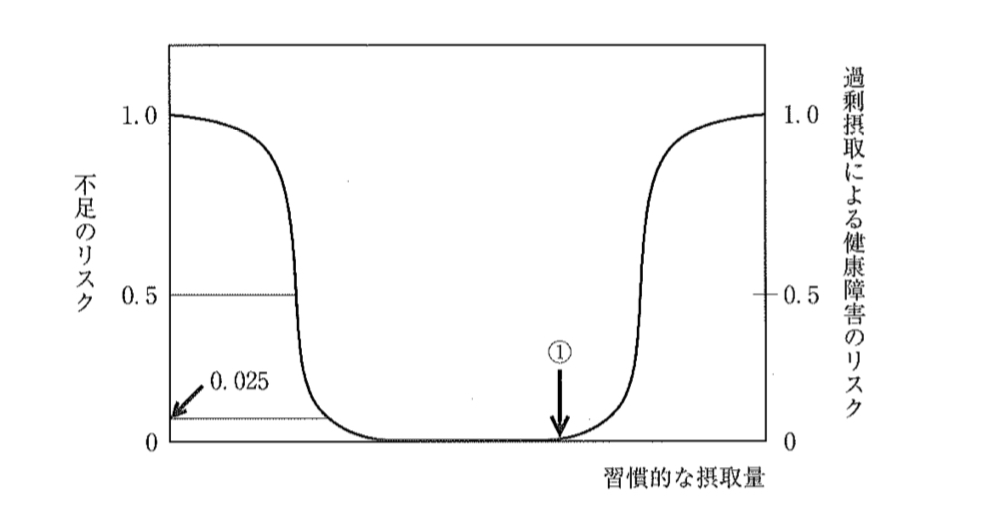

第27回午前:第88問

日本人の食事摂取基準の模式図を示す。 ①に該当する摂取量が定められているのはどれか。

1: 炭水化物

2: ナトリウム

3: ビタミンD

4: たんぱく質

- 答え:3

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第89問

小学5年生のサッカー教室に通う25組の親子に対して、食育関連の話をすることになった。対象者の特徴を以下に示す。 練習時間:土・日 8時〜11時 火・金 17時〜19時 食習慣:練習翌朝の欠食者が20名であった。 練習中、スポーッドリンク、麦茶の摂取をしている。 練習後、菓子バンやスナック菓子を摂取する者が数名いる。 ローレル指数:全体平均は標準である。 口腔内状況:第一小臼歯、第二小臼歯および第二大臼歯未萌出の者が多いため、咬み合わせは不安定である。 歯科衛生士の講話として適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 間食の選択

2: 肥満と食事内容

3: 軟性食材と仕上げ磨き

4: 口腔状況とよく噛むことの必要性

- 答え:1 ・4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

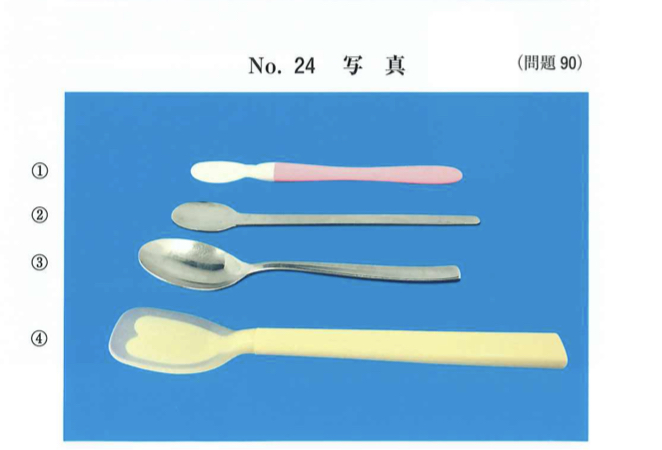

第27回午前:第90問

3歳の男児。食事が上手に食べられないことを主訴として来院した。 出生時に脳性麻痺と診断され、現在日常生活は全介助であるという。口腔内診査の結果、歯列咬合に異常はないが、噛みしめが非常に強かった。保護者が持参した患児用に購入した食具の写真(別冊午前No.24)を別に示す。①と④はシリコーン製、②と③は金属製である。 保護者に勧めるのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第92問

意識障害に伴う嚥下障害がみられる急性期脳血管疾患患者への口腔ケアの目的はどれか。2つ選べ。

1: 流涎の予防

2: 肺炎の予防

3: 味覚障害の予防

4: 廃用による口腔機能低下の予防

- 答え:2 ・4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

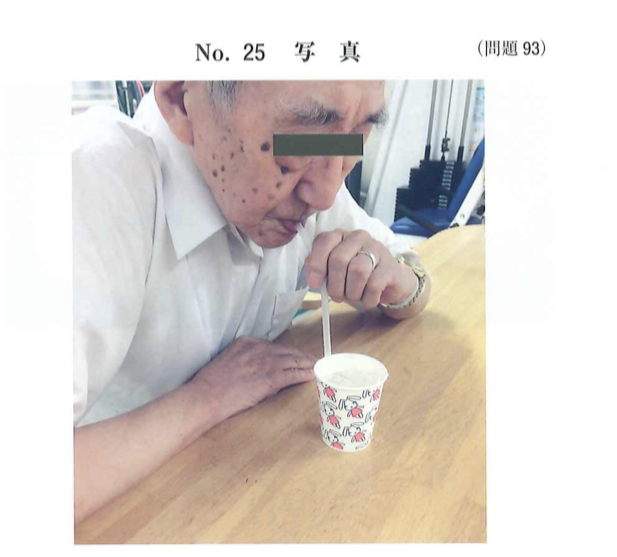

第27回午前:第93問

摂食機能障害者に対して水の入ったコップとストローを使用した問接訓練の写真(別冊午前 No.25)を別に示す。 この訓練の目的はどれか。

1: 咬合力の増強

2: 声門閉鎖機能の強化

3: 鼻咽腔閉鎖機能の強化

4: 舌の食塊形成機能の向上

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第94問

摂食下障害の間接訓練で、口腔内の感覚機能を高めて嚥下運動を誘発するのはどれか。

1: 脱感作療法

2: ガムラビング

3: 筋刺激訓練法

4: 味覚刺激訓練

- 答え:2

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

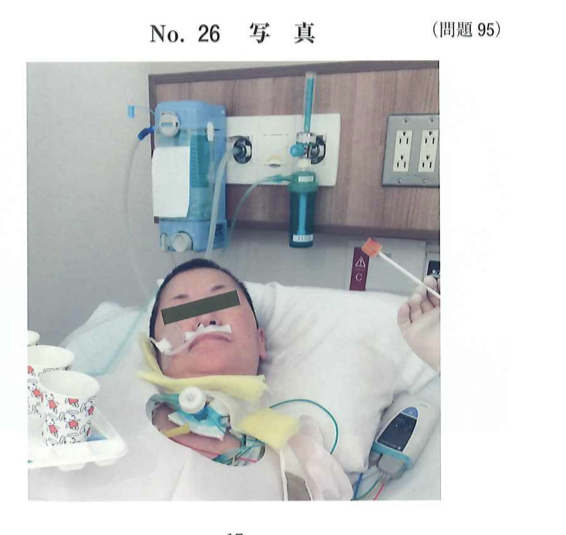

第27回午前:第95問

54歳の女性。5日前に脳血管疾患を発症し入院中である。病室にて口腔清掃準備時の写真(別冊午前No.26)を別に示す。患者の意識状態は、JapanComa Scale II-200である。 口腔衛生管理を行うにあたり、患者に負担のない姿勢はどれか。2つ選べ。

1: 座位

2: 仰臥位

3: 側臥位

4: セミファーラー位

- 答え:2 ・4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第97問

歯科用ユニットのエアコンプレッサーで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 作動音は小さい。

2: 電源は常に入れておく。

3: 水抜きバルプが設けられている。

4: エアタービンハンドピースの動力源となる。

- 答え:3 ・4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第98問

従来型グラスアイオノマーセメントについて正しいのはどれか。

1: 光で硬化する。

2: 硬化時に水を添加する。

3: 硬化後は十分な乾燥が必要である。

4: フッ化物のリチャージが可能である。

- 答え:4

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第99問

22歳の女性。上顎左側第一小臼歯のう触治療を希望して来院した。修復処置を行い、本日修復物の装着を予定している。装着前の修復物の写真(別冊午前 No.27)を別に示す。 合着前に行う処理はどれか。2つ選べ。

1: フッ酸処理

2: サンドブラスト

3: リン酸エッチング

4: イオウ含有プライマー塗布

- 答え:2 ・3

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第100問

16歳の女子。上顎前歯部の審美障害を主訴として来院した。診査の結果、エナメル質に限局したう蝕と診断された。コンポジットレジン修復を行うことになったが、患者は重度の歯科恐怖症であり、特にタービンの音には敏感に反応するという。Er:YAGレーザーを用いて治療することになった。 治療前に行うのはどれか。2つ選べ。

1: 換気を確認する。

2: 診療室を暗くする。

3: 酸素吸入器を準備する。

4: 保護用ゴーグルを準備する。

- 答え:1 ・4

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

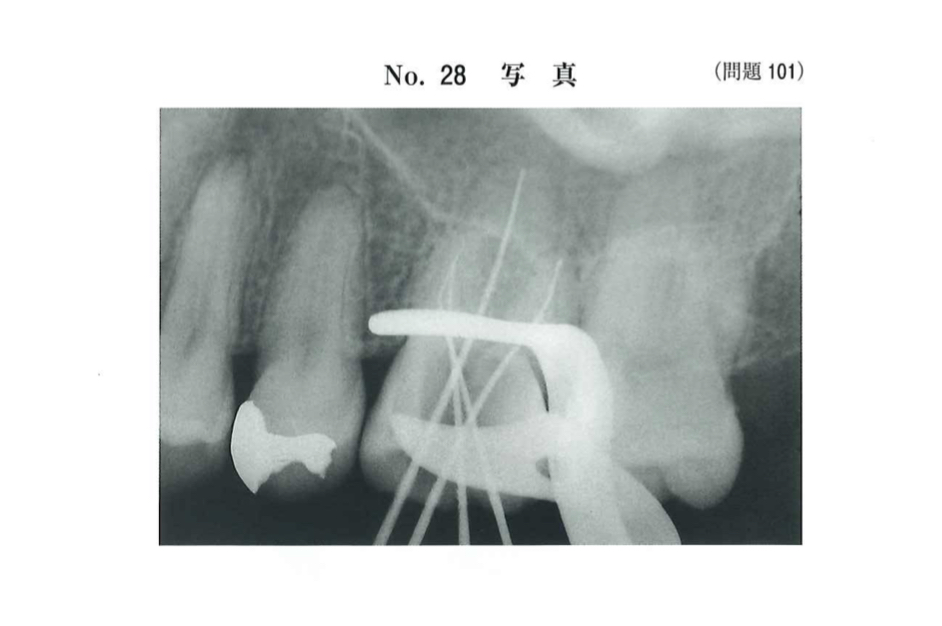

第27回午前:第101問

38歳の女性。上顎左側第一大臼歯の温熱痛を主訴として来院した。 歯髄炎と診断され、根管治療を開始した。治療中に撮影したエックス線写真(別冊午前 No.28)を別に示す。 撮影の目的はどれか。

1: う蝕の確認

2: 根管長の確認

3: 根尖病巣の位置

4: 根管充填の状態

- 答え:2

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第102問

45歳の男性。下顎第一大臼歯の全部金属冠の印象採得を行うことになった。圧排糸を用いて歯肉排除を行うよう歯科医師から指示された。 正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 支台歯の歯頸部全周より数mm短いものを使用する。

2: 硫酸アルミニウムを浸透させる。

3: ジンパッカーで歯肉溝に挿入する。

4: 探針で取り出す。

- 答え:2 ・3

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第103問

歯科技工物の写真(別冊午前 No.29)を別に示す。 治療時に用意するのはどれか。2つ選べ。

1: コンタクトゲージ

2: ワックススパチュラ

3: パラフィンワックス

4: モデリングコンパウンド

- 答え:2 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第104問

伝達麻酔のカートリッジ式注射器について正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 浸潤麻酔に使用できる。

2: ハンドルはリング状である。

3: プランジャーの先端は平坦である。

4: 注射針は30G(ゲージ)を使用する。

- 答え:1 ・2

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第105問

器具の写真(別冊午前No.30)を別に示す。 帯環の調整に用いるのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:2

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第106問

小児歯科治療時の行動療法的対応法はどれか。2つ選べ。

1: 開口の保持

2: モデリング

3: トークンエコノミー

4: ハンドオーバーマウス

- 答え:2 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第107問

高齢者の脱水状態を把握するのに有用な検査項目はどれか。

1: 白血球分画

2: クロスマッチ

3: ヘマトクリット値

4: プロトロンビン時間

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第108問

聴覚障害を有する患者の対応で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 筆談の準備をする。

2: ジェスチャーを用いる。

3: 肩に手を置いて誘導する。

4: 補聴器の音量を最大にする。

- 答え:1 ・2

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第109問

エックス線写真フィルムの保管で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 乾燥して保管する。

2: ケースを使用する。

3: 診療録にテープで貼りつける。

4: 患者氏名をフィルムに書き込む。

- 答え:1 ・2

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第110問

46歳の男性。下顎左側第二小臼歯のインレー脱離を主訴として来院した。 局所麻酔後、軟化象牙質の除去中に意議レベルが低下し、顔面著白、徐脈および血圧低下を認めた。 適切な対応はどれか。2つ選べ。

1: 衣服をゆるめる。

2: AEDを装着する。

3: 深呼吸をすすめる。

4: 姿勢を半座位にする。

- 答え:1 ・3

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する