第29回午前の過去問

第29回午前:第1問

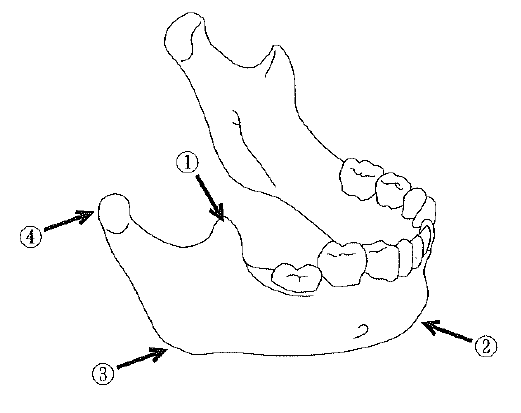

下顎骨の写真(別冊午前No.1)を別に示す。矢印で示す孔を通る神経の役割はどれか。1つ選べ。

1: 咬筋の運動

2: 顎下腺の分泌

3: 歯根膜の圧覚

4: 舌尖部の味覚

- 答え:3

- 科目:人体と歯・口腔の構造と機能

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第2問

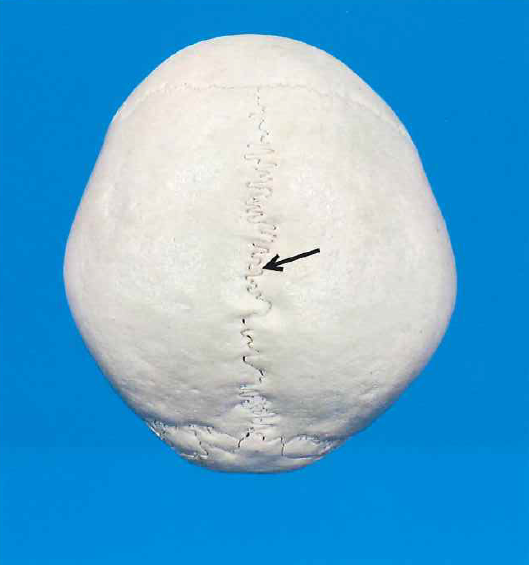

頭蓋骨の写真(別冊午前No.2)を別に示す。矢印で示すのはどれか。1つ選べ。

1: 冠状縫合

2: 矢状縫合

3: 鱗状縫合

4: ラムダ縫合

- 答え:2

- 科目:人体と歯・口腔の構造と機能

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第3問

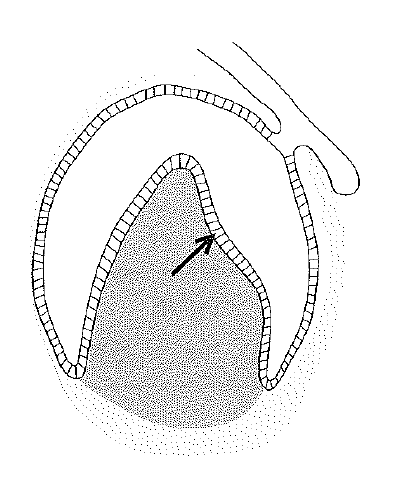

鐘状期の歯胚を模式図に示す。矢印で示す部位から生じるのはどれか。1つ選べ。

1: 骨芽細胞

2: 象牙芽細胞

3: エナメル芽細胞

4: セメント芽細胞

- 答え:3

- 科目:人体と歯・口腔の構造と機能

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第4問

口腔前庭に開口する唾液腺はどれか。1つ選べ。

1: 口蓋腺

2: 耳下腺

3: 舌下腺

4: 前舌腺

- 答え:2

- 科目:人体と歯・口腔の構造と機能

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第5問

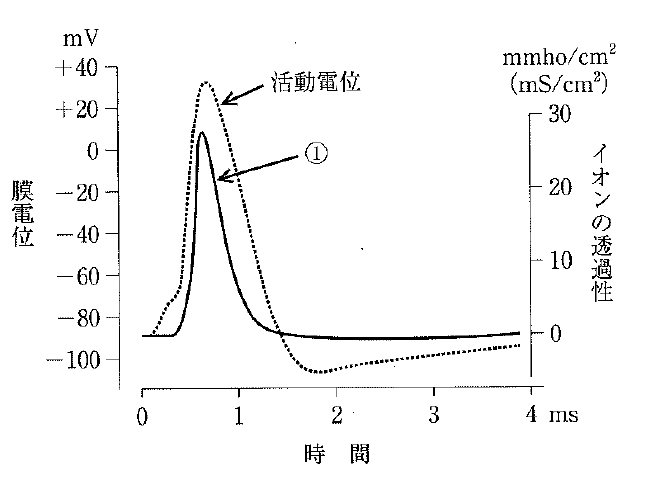

神経細胞における活動電位の時間経過とイオン透過性の変化を図に示す。①はどれか。1つ選べ。

1: K+

2: Na+

3: Mg2+

4: Cl¯

- 答え:2

- 科目:人体と歯・口腔の構造と機能

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

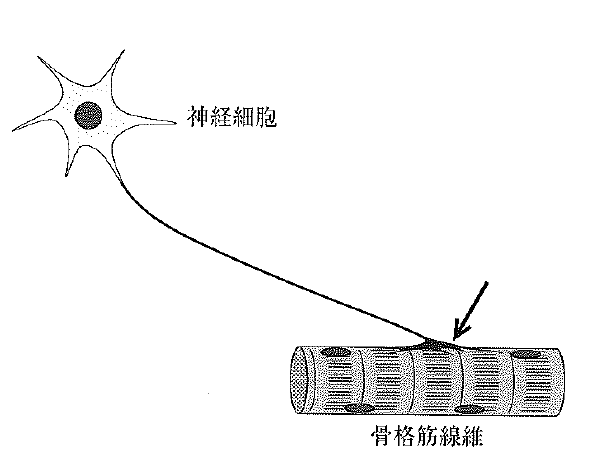

第29回午前:第6問

骨格筋と神経の関係を模式図に示す。矢印で示す部位から放出されて、筋線維に作用するのはどれか。1つ選べ。

1: セロトニン

2: ドーパミン

3: アドレナリン

4: アセチルコリン

- 答え:4

- 科目:人体と歯・口腔の構造と機能

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第7問

吸息時に収縮するのはどれか。1つ選べ。

1: 横隔膜

2: 腹直筋

3: 外腹斜筋

4: 内助間筋

- 答え:1

- 科目:人体と歯・口腔の構造と機能

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第8問

嚥下時に開大するのはどれか。1つ選べ。

1: 鼻咽腔

2: 喉頭口

3: 声門

4: 食道入口部

- 答え:4

- 科目:人体と歯・口腔の構造と機能

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

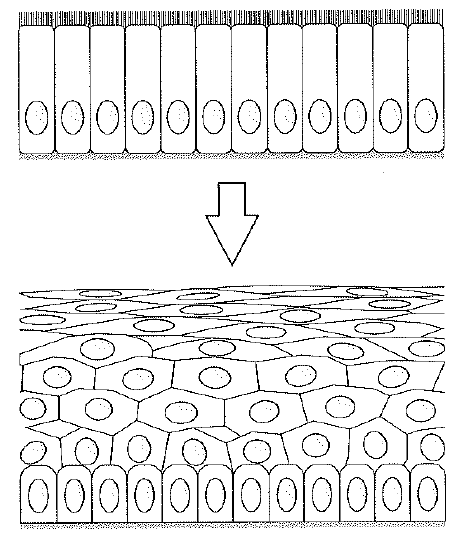

第29回午前:第9問

慢性刺激に対する線毛上皮組織の変化を模式図に示す。この変化はどれか。1つ選べ。

1: 化生

2: 再生

3: 過形成

4: 器質化

- 答え:1

- 科目:疾病の成り立ち及び回復過程の促進

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第10問

含歯性嚢胞の特徴はどれか。1つ選べ。

1: 発育性嚢胞である。

2: 顎骨嚢胞のなかで最も頻度が高い。

3: 嚢胞腔内に多量の角化物を認める。

4: 裏装上皮はマラッセの上皮遺残に由来する。

- 答え:1

- 科目:疾病の成り立ち及び回復過程の促進

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第11問

予防接種法におけるワクチン接種対象疾病に含まれないのはどれか。1つ選べ。

1: AIDS

2: 風しん

3: B型肝炎

4: インフルエンザ

- 答え:1

- 科目:疾病の成り立ち及び回復過程の促進

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第12問

核膜をもつのはどれか。1つ選べ。

1: 細菌

2: 真菌

3: ウイルス

4: プリオン

- 答え:2

- 科目:疾病の成り立ち及び回復過程の促進

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第13問

LPS〈リポ多糖〉の特徴はどれか。1つ選べ。

1: グラム陽性菌に存在する。

2: Toll様受容体に結合する。

3: ホルマリンで無毒化される。

4: オートクレーブで不活化する。

- 答え:2

- 科目:疾病の成り立ち及び回復過程の促進

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

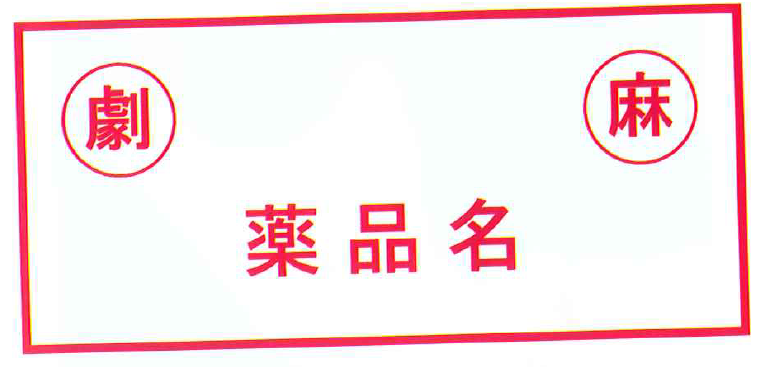

第29回午前:第14問

医薬品表示の図(別冊午前No.3)を別に示す。法令で定められている保管条件はどれか。1つ選べ。

1: 遮光

2: 施錠

3: 防湿

4: 冷蔵

- 答え:2

- 科目:疾病の成り立ち及び回復過程の促進

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

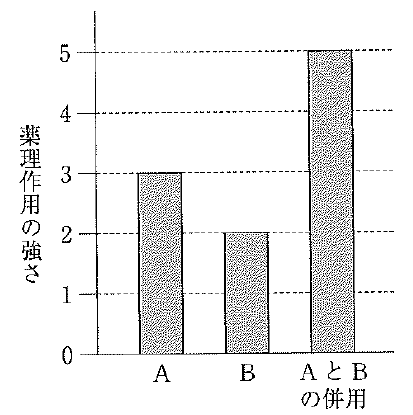

第29回午前:第15問

薬物AとBの単独投与、およびAとBを併用したときの薬理作用の強さを模式図に示す。薬物の併用による作用はどれか。1つ選べ。

1: 拮抗作用

2: 刺激作用

3: 相加作用

4: 相乗作用

- 答え:3

- 科目:疾病の成り立ち及び回復過程の促進

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第16問

全唾液中で安静時に比べ刺激時に増加するのはどれか。1つ選べ。

1: K+

2: NH4+

3: PO43¯

4: HCO3¯

第29回午前:第17問

歯磨剤の成分で、固体成分と液体成分が分離しないように配合されているのはどれか。1つ選べ。

1: 研磨剤

2: 粘結剤

3: 発泡剤

4: 保存料

第29回午前:第18問

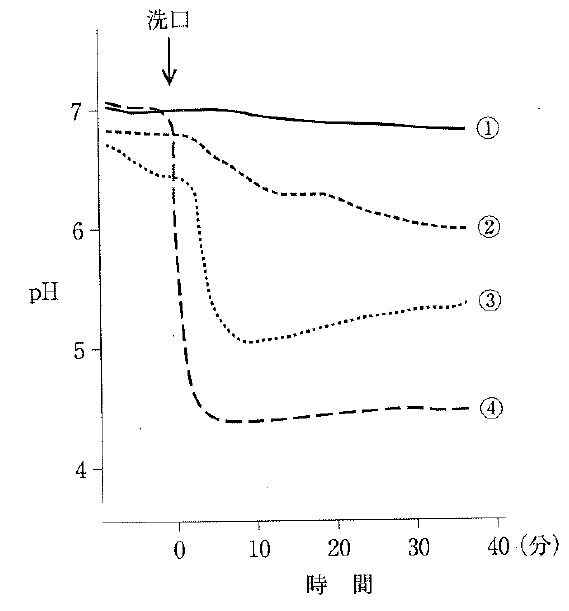

糖質溶液(スクロース、ソルビトール、生デンプン、加熱デンプン)による洗口後の歯垢中pH変動曲線を図に示す。加熱デンプンはどれか。1つ選べ。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

第29回午前:第19問

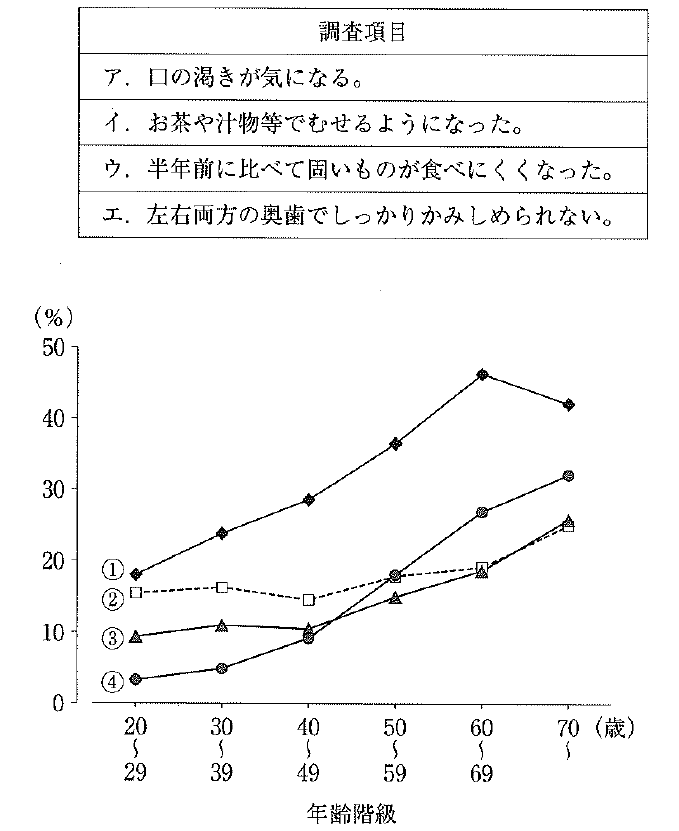

平成27年国民健康・栄養調査による[食事中の様子]についての調査項目を表に、その年齢階級別調査結果を図に示す。調査項目エの結果はどれか。1つ選べ。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

第29回午前:第20問

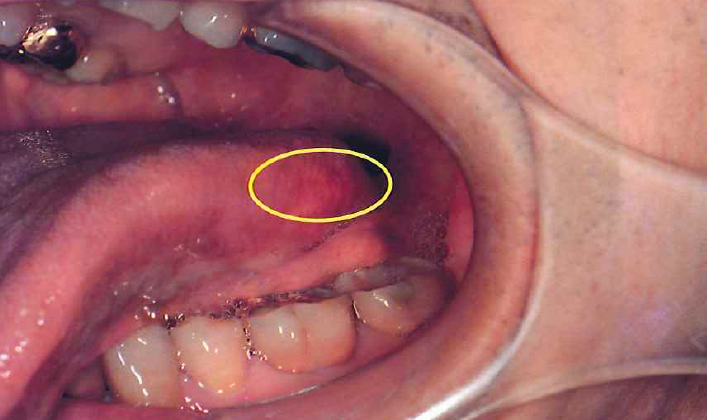

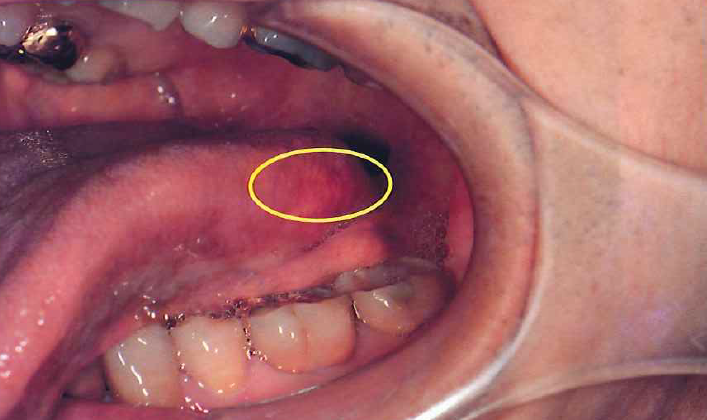

次の文を読み、〔問題 20〕、〔問題 21〕に答えよ。60歳の男性。 1週前に左側舌縁部の状態が周囲とは違うことに気付き来院した。 疼痛などの自覚症状はみられない。 主訴部位を丸で囲んだ写真(別冊午前No. 4)を 別に示す。 丸で囲んだ部位はどれか。1つ選べ。

1: 采状ヒダ

2: 舌下ヒダ

3: 有郭乳頭

4: 葉状乳頭

第29回午前:第21問

次の文を読み、〔問題 20〕、〔問題 21〕に答えよ。60歳の男性。 1週前に左側舌縁部の状態が周囲とは違うことに気付き来院した。 疼痛などの自覚症状はみられない。 主訴部位を丸で囲んだ写真(別冊午前No. 4)を 別に示す。 主訴に対する適切な対応はどれか。1つ選べ。

1: 舌清掃を指導する。

2: 舌体操を指導する。

3: 薬用洗口剤の使用法を指導する。

4: 右側舌緑部の状態を患者と一緒に確認する。

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第22問

平成27年学校保健統計調査で親の世代(およそ30年前)に比べて児童の被患率が増加しているのはどれか。2つ選べ。

1: う歯

2: 結核

3: 喘息

4: 裸眼視力1.0未満

- 答え:3 ・4

- 科目:歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組み

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第23問

トリアージ区分の「赤」はどれか。1つ選べ。

1: 緊急治療

2: 非緊急治療

3: 死亡または救命困難

4: 治療不要または軽処置

第29回午前:第24問

障害者や高齢者が、できるだけ健常者と同じ生活が営めるようにしようという理念を表すのはどれか。1つ選べ。

1: プライマリーケア

2: ノーマライゼーション

3: ハイリスクアプローチ

4: ヘルスプロモーション

第29回午前:第26問

歯科医院の感染性廃棄物容器表示を図に示す。血液の付いたガーゼを廃棄する容器に用いる表示の色はどれか。1つ選べ。

1: 青

2: 赤

3: 黄

4: 橙

第29回午前:第27問

感染症予防における感染経路対策はどれか。2つ選べ。

1: 感染者の治療

2: 防護具の装着

3: 媒介動物の駆除

4: ワクチンの接種

- 答え:2 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第28問

地域保健事業におけるアウトカム評価はどれか。1つ選べ。

1: 有病率

2: 予算額

3: 実施頻度

4: 対象者数

第29回午前:第29問

新オレンジプランの目的はどれか。1つ選べ。

1: 少子化対策

2: 認知症対策

3: 生活習慣病対策

4: 新型インフルエンザ対策

第29回午前:第30問

設置が介護保険法に基づくのはどれか。1つ選べ。

1: 介護老人福祉施設

2: 介護老人保健施設

3: 介護療養型医療施設

4: 老人介護支援センター

第29回午前:第31問

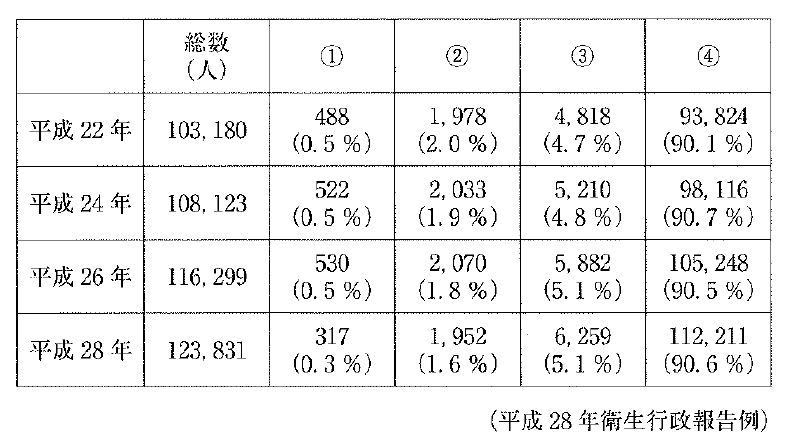

就業場所別(診療所、病院、市町村、事業所等)の歯科衛生士数の推移を表に示す。病院はどれか。1つ選べ。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

第29回午前:第32問

歯科衛生士の業務はどれか。2つ選べ。

1: ラバーダム防湿

2: 根管長測定

3: 根管洗浄

4: 仮封

- 答え:1 ・4

- 科目:歯科衛生士概論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第34問

ある中学校が学校歯科医に健康教育を依頼し、歯科衛生士も講話することになった。学校歯科医とともに歯周基本治療を行い、良好な結果を得た成人患者の診療記録を媒体に使用することを検討している。使用にあたり同意を求めるのはどれか。1つ選べ。

1: 患者

2: 学校長

3: 養護教諭

4: 患者の家族

- 答え:1

- 科目:歯科衛生士概論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第36問

肝機能障害のある患者で高値を示すのはどれか。2つ選べ。

1: Alb

2: ALT

3: AST

4: BUN

- 答え:2 ・3

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第37問

脈拍を測定している写真(別冊午前No.5)を別に示す。触知しているのはどれか。1つ選べ。

1: 腋窩動脈

2: 上腕動脈

3: 尺骨動脈

4: 橈骨動脈

- 答え:4

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第38問

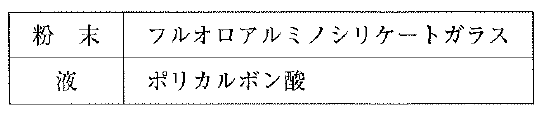

歯科用セメントの粉末と液の主成分を表に示す。このセメントの特徴はどれか。2つ選べ。

1: 重合収縮がある。

2: フッ素徐放性を形成する。

3: 樹脂含浸層を形成する。

4: 硬化時の感水で白濁する。

- 答え:2 ・4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第39問

65歳の男性。下顎左側第一大臼歯の痛みを主訴として来院した。30年前に治療を受けたという。1週前から一過性の冷水痛を自覚しているという。検査の結果、う蝕治療が行われることになった。口腔内写真(別冊午前No.6)を別に示す。歯科医師より矢印で示す修復物を除去するので、水の入った密閉容器を準備するように指示を受けた。この修復物はどれか。1つ選べ。

1: 銀合金

2: コバルトクロム合金

3: 金銀パラジウム合金

4: 歯科用アマルガム合金

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

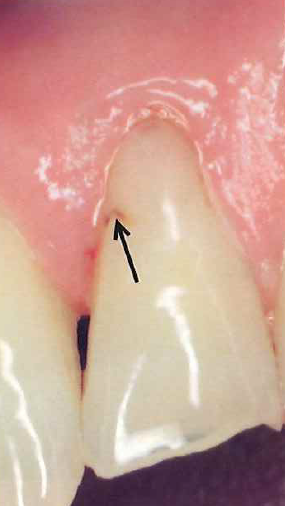

第29回午前:第40問

53歳の男性。上顎左側側切歯の審美障害を主訴として来院した。5年前に治療を受けたという。1年前に気付いたが痛みがないため放置していたという。初診時の口腔内写真(別冊午前No.7)を別に示す。考えられる原因はどれか。2つ選べ。

1: 口呼吸

2: 研磨の不足

3: オーバーフィリング

4: 過度のスケーリング

- 答え:2 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第41問

歯髄疾患で温熱痛を特徴とするのはどれか。1つ選べ。

1: 歯髄充血

2: 急性単純性歯髄炎

3: 急性化膿性歯髄炎

4: 慢性増殖性歯髄炎

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

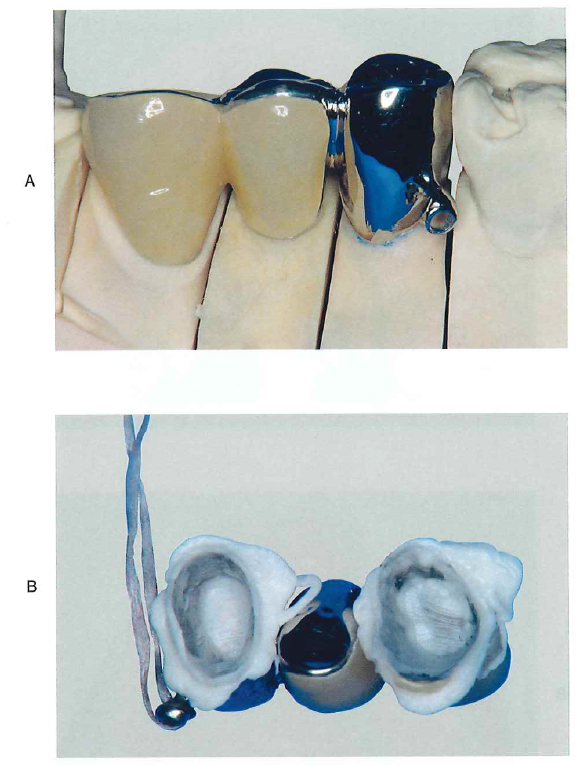

第29回午前:第42問

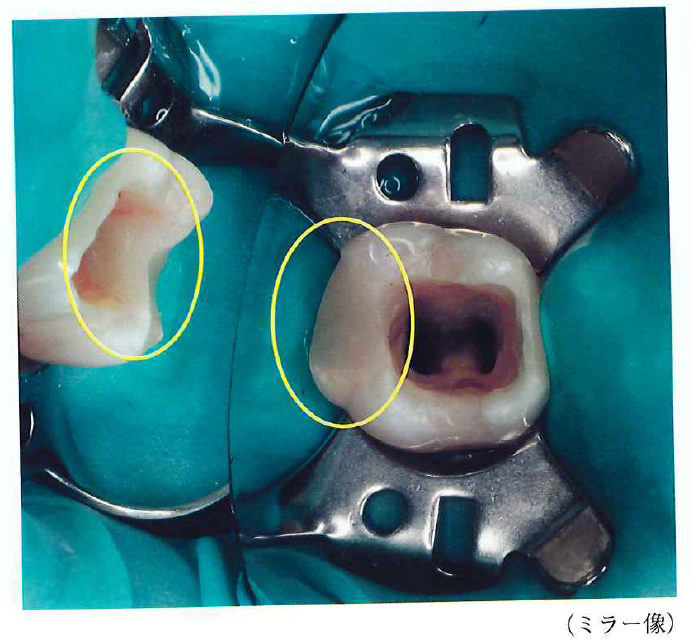

67歳の男性。歯痛を主訴として来院した。下顎左側第二大臼歯に大きなう窩を認め、根管治療が行われることになった。処置中の口腔内写真(別冊午前No.8)を別に示す。丸で囲んだ部分の目的はどれか。1つ選べ。

1: 接触点の回復

2: 薬液の漏出防止

3: 歯間乳頭部の保護

4: 感染象牙質の再石灰化

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第43問

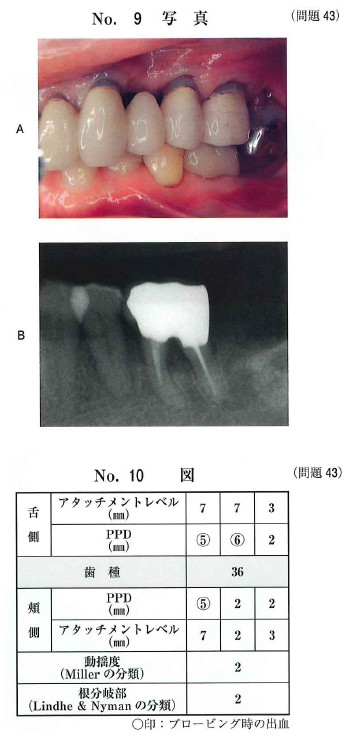

63歳の女性。下顎左側第一大臼歯の違和感を主訴として来院した。検査の結果、慢性歯周炎と診断された。初診時の口腔内写真(別冊午前No.9A)、エックス線写真(別冊午前No.9B)および歯周組織検査結果の一部(別冊午前No.10)を別に示す。分岐部に行うと考えられる処置はどれか。1つ選べ。

1: へミセクション

2: ルートセパレーション

3: ルートアンプテーション

4: ファーケーションプラスティ

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

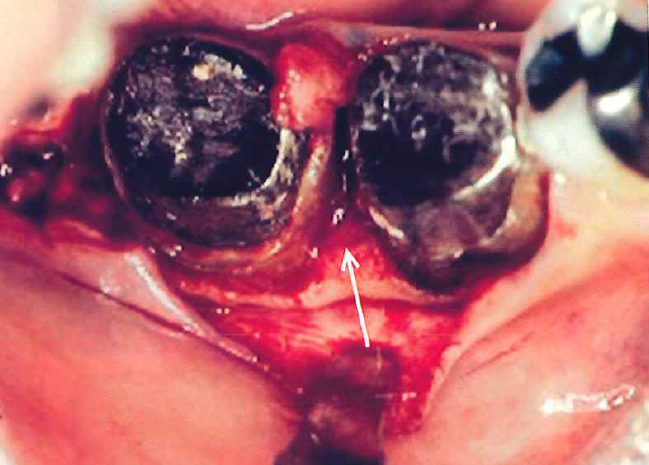

第29回午前:第44問

48歳の女性。下顎右側臼歯部の腫脹を主訴として来院した。慢性歯周炎と診断され、歯周基本治療後に歯周外科処置が行われた。術中の口腔内写真(別冊午前No.11)を別に示す。矢印で示す部位に使用するのはどれか。2つ選べ。

1: ラウンドバー

2: カークランドメス

3: シュガーマンファイル

4: カーボランダムポイント

- 答え:1 ・3

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

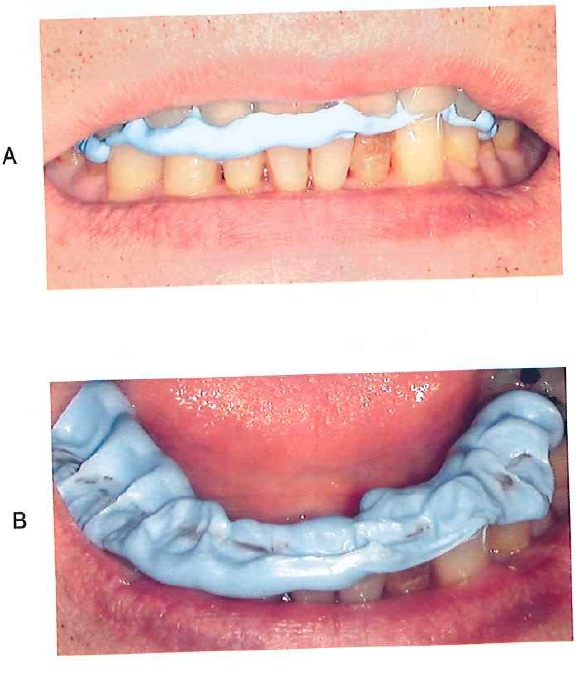

第29回午前:第45問

60歳の男性。下顎左側大臼歯部の歯質欠損による咀嚼困難を主訴として来院した。下顎左側第一大臼歯に対して全部金属冠による治療が行われた。上下顎印象採得後に行った操作時の写真(別冊午前No.12A)と操作後の写真(別表冊午前No.12B)を別に示す。この操作でわかるのはどれか。1つ選べ。

1: 筋機能

2: 咬合力

3: 顎間関係

4: 咀嚼機能

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第46問

55歳の男性。上顎右側臼歯部の欠損による咀嚼障害を主訴として来院し、補綴歯科治療が行われた。模型に装着した補綴装置の写真(別冊午前No.13A)とある操作中の補綴装置の写真(別冊午前No.13B)を別に示す。Bの操作で確認するのはどれか。2つ選べ。

1: 冠辺縁適合度

2: 冠内画適合度

3: 冠内面研磨状態

4: 冠隣接接触関係

- 答え:1 ・2

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

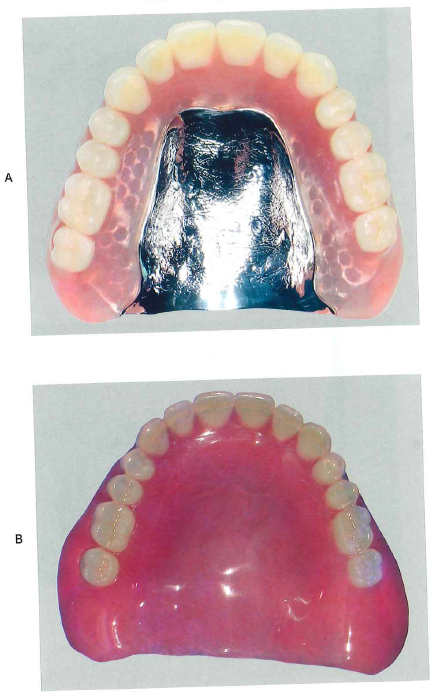

第29回午前:第47問

義歯床口蓋部の材質が異なる2種類の全部床義歯の写真(別冊午前No.14A、B)を別に示す。AがBよりも優れているのはどれか。2つ選べ。

1: 強度

2: 吸水性

3: 弾力性

4: 熱伝導性

- 答え:1 ・4

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

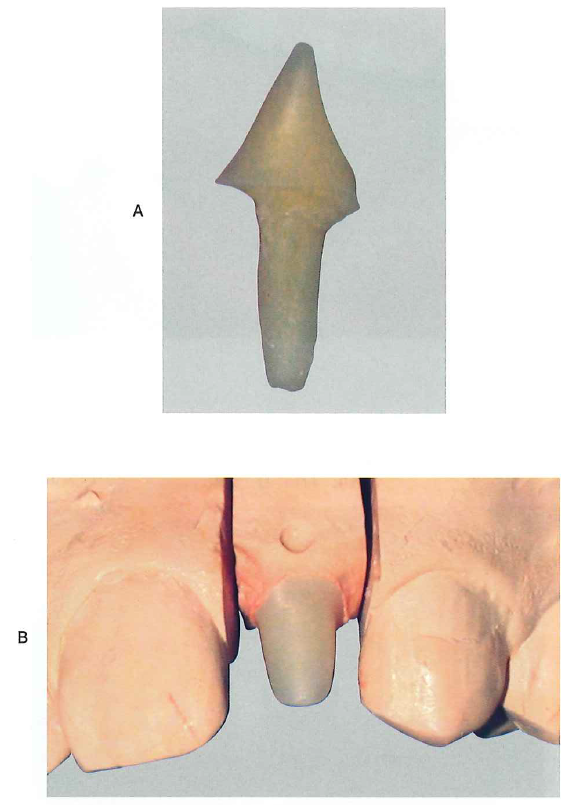

第29回午前:第48問

硬質レジンジャケット冠による補綴治療の過程で用いる装置の写真(別冊午前No.15A)と模型に装着した装置の写真(別冊午前No.15B)を別に示す。この装置を用いる目的はどれか。2つ選べ。

1: 歯列の保全

2: 審美性の改善

3: 残存歯質の保護

4: 歯質の汚染防止

- 答え:2 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第49問

口腔粘膜と皮膚に色素沈着がみられるのはどれか。1つ選べ。

1: Down syndrome 〈ダウン症候群〉

2: Sjögren syndrome〈シェーグレン症候群〉

3: Peutz-Jeghers syndrome〈ポイッツ・イェーガー症候群〉

4: Treacher Collins syndrome〈トリーチャー・コリンズ症候群〉

- 答え:3

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第50問

45歳の女性。舌の異常に気付き来院した。3か月前に気付いたが痛みがないため放置していたという。白板症と診断された。口腔内写真(別冊午前No.16)を別に示す。臨床的特徴はどれか。1つ選べ。

1: 出血をともなう。

2: 潰瘍形成がみられることが多い。

3: 擦過しても容易に除去できない。

4: 周囲組織との境界が不規則で不明瞭である。

- 答え:3

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第51問

26歳の女性。下顎前歯部の違和感を主訴として来院した。2か月前に気付いたが、痛みがないため放置していたところ、徐々に大きくなってきたという。現在妊娠16週であり、全身疾患はない。口腔内写真(別冊午前No.17)を別に示す。患者への説明として適功なのはどれか。1つ選べ。

1: 間食は避けて下さい。

2: 出産後はさらに大きくなります。

3: 症状に変化があっても様子をみてください。

4: ていねいなブラッシングを心がけてください。

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第53問

初診時の口腔内写真(別冊午前No.18)を別に示す。Hellmanの歯齢はどれか。1つ選べ。

1: ⅡC

2: ⅢA

3: ⅢB

4: ⅢC

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第54問

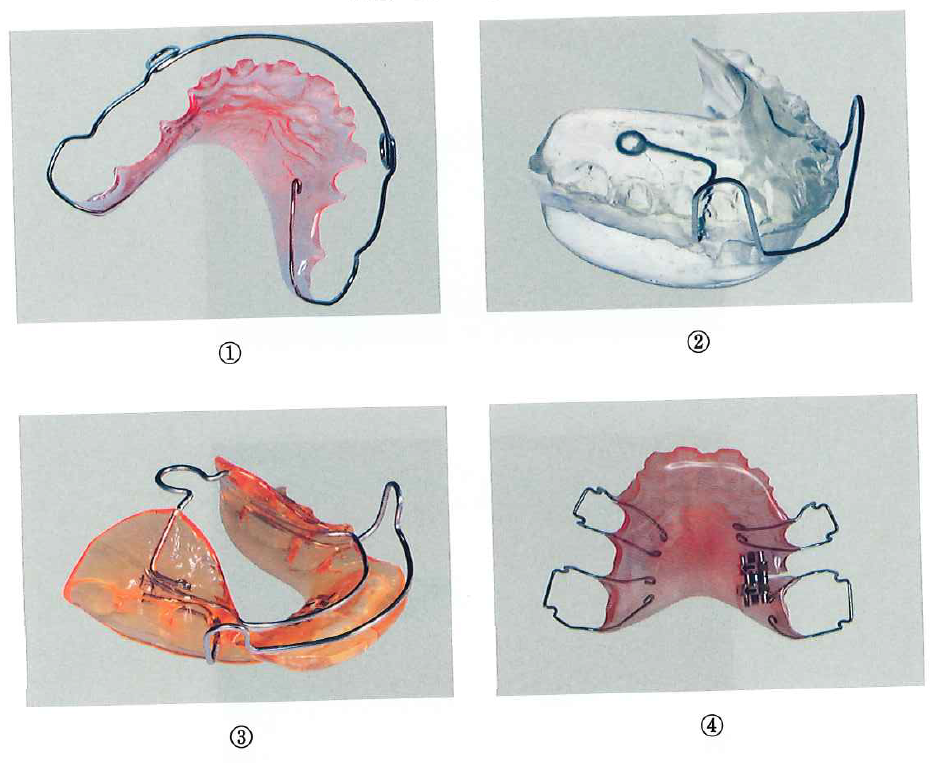

矯正治療に用いる装置の写真(別冊午前No.19)を別に示す。筋の機能力を利用するのはどれか。2つ選べ。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:2 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

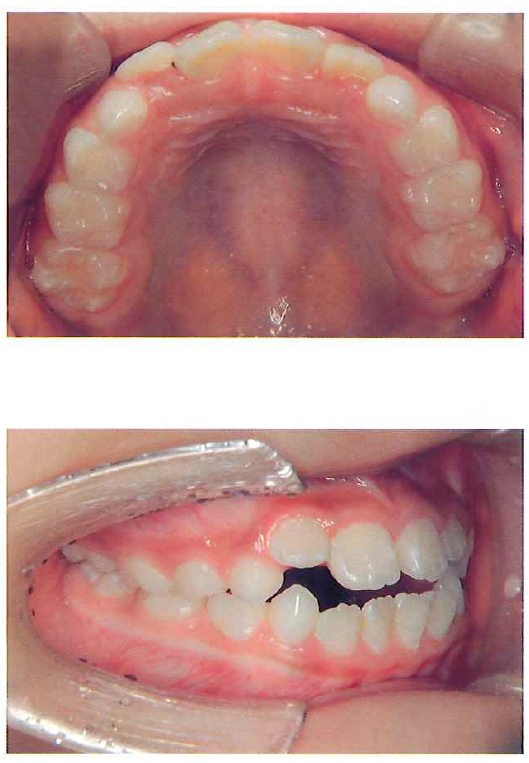

第29回午前:第55問

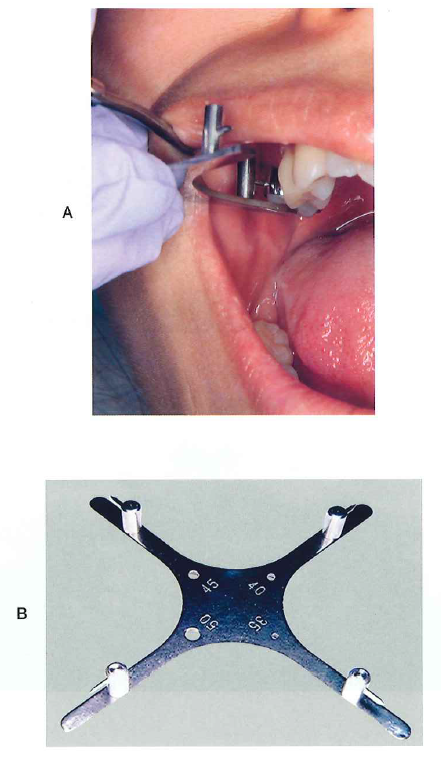

歯科矯正治療で、ある操作を行っている写真(別冊午前No.20A)と操作時に用いた器具の写真(別冊午前No.20B)を別に示す。器具の目的はどれか。1つ選べ。

1: 帯環の撤去

2: 歯冠サイズの計測

3: アーチワイヤーの選択

4: ブラケットの位置設定

- 答え:4

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第56問

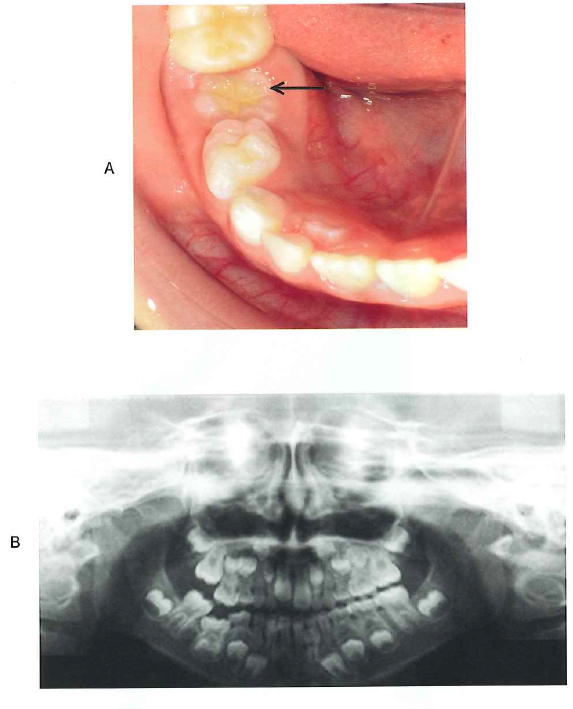

7歳の男児。咬み合わせの異常を主訴として来院した。乳歯列期には異常はみられなかったが、第一大臼歯萌出後から徐々に隣接歯の位置が変わり、傾斜もみられるようになったという。初診時の口腔内写真(別冊午前No.21A)とエックス線写真(別冊午前No.21B)を別に示す。矢印で示す歯の異常はどれか。1つ選べ。

1: 歯牙腫

2: 低位歯

3: 癒合歯

4: 萌出遅延

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第57問

5歳の男児。歯の変色を主訴として来院した。2週前から徐々に変化してきたが、現在痛みと動揺はない。先天性疾患の既往もないという。初診時の口腔内写真(別冊午前No.22)を別に示す。変色の原因で考えられるのはどれか。1つ選べ。

1: 歯の外傷

2: 歯垢の付着

3: 抗菌薬の服用

4: お茶の頻回摂取

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第58問

86歳の男性。うまく食べることができないことを主訴として来院した。6か月前に右側大脳半球の脳梗塞により、左側の半身に麻痺が生じたという。この脳梗塞が影響するのはどれか。2つ選べ。

1: 顎運動

2: 舌運動

3: 口唇運動

4: 喉頭挙上運動

- 答え:2 ・3

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第59問

86歳の男性。うまく食べることができないことを主訴として来院した。6か月前に右側大脳半球の脳梗塞により、左側の半身に麻痺が生じたという。この脳梗塞で起こりやすい後遺症はどれか。2つ選べ。

1: 失語

2: 失認

3: 失調

4: 歩行障害

- 答え:2 ・4

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第60問

胃瘻と比較した経鼻経管栄養の利点はどれか。2つ選べ。

1: 侵襲が少ない。

2: 長期の使用に適している。

3: 腸管から栄養が吸収される。

4: 間歇的経管栄養に利用できる。

- 答え:1 ・4

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第61問

4歳の女児。定期診査のため来院した。生後から呼吸障害のため気管切開し、人工呼吸器を装着している。知的発達の障害はない。最近、鈴を装着するようになったという。事椅子で来院したときの写真(別冊午前No.23)を別に示す。矢印で示す鈴の主目的はどれか。1つ選べ。

1: 機能訓練に用いる。

2: おもちゃとして遊ぶ。

3: 呼吸リズム獲得に使用する。

4: コミュニケーションツールに用いる。

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第62問

非協力児や体動のある障害児者の歯科治療で開口器を使用するとき、留意すべき偶発症はどれか。2つ選べ。

1: 歯の外傷

2: 過呼吸発作

3: 口唇の挫傷

4: 唾液の分泌障害

- 答え:1 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第63問

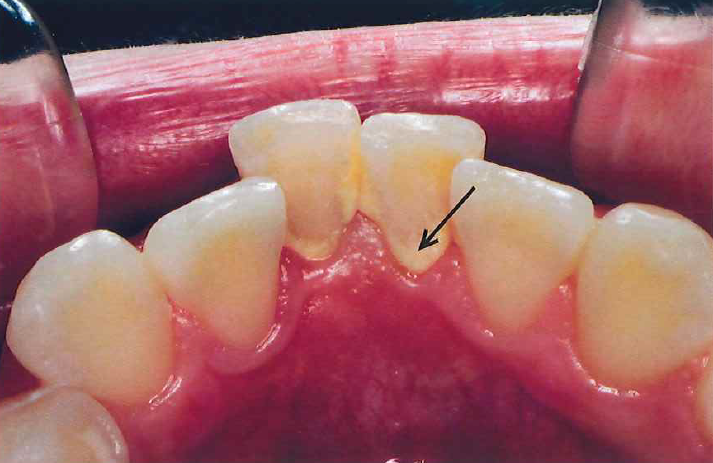

20歳の女性。歯の裏側の違和感を主訴として来院した。口腔内写真(別冊午前No.24)を別に示す。矢印で示す付着物を評価できる指標はどれか。1つ選べ。

1: PlI

2: OHI

3: PHP

4: PMA Index

- 答え:2

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第64問

32歳の女性。①下の歯の汚れがとれないことを訴えて来院した。歯科医師より歯周組織検査を指示され行った結果、②プロービング値は4mm以下、BOPおよび歯の動揺は認められず、O’LearyのPCRは15%であった。③下顎前歯舌側に少量の歯肉縁上歯石が認められた。④超音波スケーラーでのスケーリングを行うことになった。SOAPにおける「O」はどれか。2つ選べ。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:2 ・3

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第65問

歯周病の宿主因子で局所性修飾因子はどれか。2つ選べ。

1: 肥満

2: 口呼吸

3: 骨粗鬆症

4: エナメル突起

- 答え:2 ・4

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第66問

エックス線写真(別冊午前No.25)を別に示す。矢印で示す部位にみられる所見の原因として考えられるのはどれか。2つ選べ。

1: 歯肉膿瘍

2: 食片の圧入

3: ブラキシズム

4: 不適合な修復物

- 答え:2 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

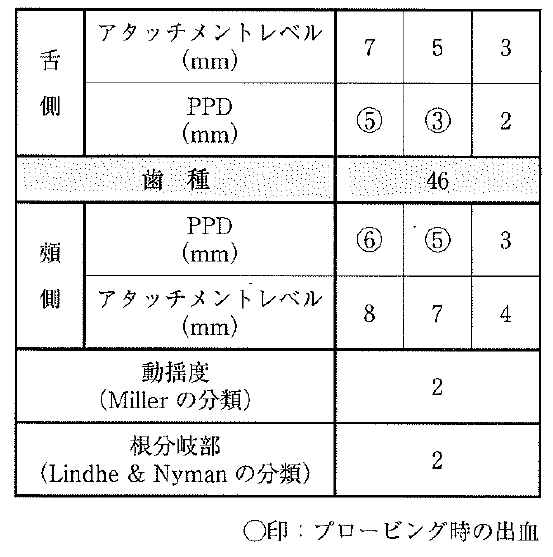

第29回午前:第67問

56歳の女性。下顎右側第一大臼歯の違和感を主訴として来院した。1週前より症状が継続しているという。歯周組織検査結果の一部を表に示す。得られた情報はどれか。2つ選べ。

1: 歯槽骨吸収が存在する。

2: 頬舌方向へ0.6mm程度動く。

3: 歯肉退縮幅は1~2mmである。

4: 根分岐部の組織破壊は歯冠幅径の1/3である。

- 答え:1 ・3

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

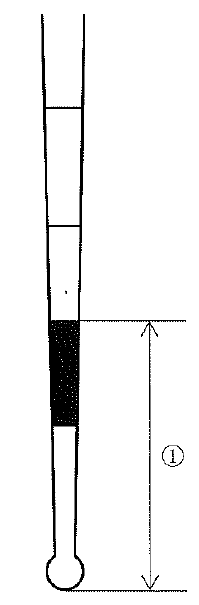

第29回午前:第68問

ある器具の先端を模式図に示す。①の距離はどれか。1つ選べ。

1: 3.5mm

2: 5.5mm

3: 8.5mm

4: 11.5mm

- 答え:2

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第69問

28歳の女性。歯肉の違和感を主訴として来院した。6か月前から自覚していたが放置していたという。口腔内写真(別冊午前No.26)を別に示す。認められるのはどれか。2つ選べ。

1: クレフト

2: 歯肉からの出血

3: 辺縁歯肉の腫脹

4: 歯肉縁上歯石の付着

- 答え:2 ・3

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第70問

65歳の男性。下顎前歯部の歯肉からの出血を主訴しとて来院した。慢性歯周炎と診断され、歯科医師より歯頸部付着物の除去を指示された。患者はペースメーカーを装着しているという。来院時の口腔内写真(別冊午前No.27)を別に示す。使用するのはどれか。2つ選べ。

1: エアスケーラー

2: 半導体レーザー

3: 超音波スケーラー

4: シックルタイプスケーラー

- 答え:1 ・4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第71問

グレーシータイプキュレットのシャープニングで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 砥石は2cmほど上下に動かす。

2: 刃部の内面を床面と垂直にする。

3: 砥石を下げる動作でシャープニングを終える。

4: 刃部内面と砥石のなす角度は70度に設定する。

- 答え:1 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第72問

36歳の女性。歯周病の治療を希望して来院した。歯科医師よりスケーリングを指示された。口腔内写真(別冊午前No.28)を別に示す。バックポジションでこの部位のスケーリングを行う場合に使用するグレーシータイプキュレットの組合せで適切なのはどれか。1つ選べ。

1: #7ーーー#11ーーー#14

2: #7ーーー#12ーーー#13

3: #8ーーー#11ーーー#14

4: #8ーーー#12ーーー#13

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第73問

学齢期における小窩裂溝填塞の適応はどれか。2つ選べ。

1: 口蓋側に盲孔がある上顎側切歯

2: 裂溝に白濁がある下顎第二大臼歯

3: 隣接面にう蝕がある下顎第小一臼歯

4: 歯冠部に破折線がある上顎第一大臼歯

- 答え:1 ・2

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第74問

高値でう蝕ハイリスクと判定するのはどれか。1つ選べ。

1: 唾液分泌量

2: ビタミンD摂取量

3: フッ化物応用頻度

4: Dentcult®-LBのClass

- 答え:4

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第75問

フッ化物歯面塗布に用いるのはどれか。2つ選べ。

1: HF

2: NaF

3: SnF2

4: Na2PO3F

- 答え:2 ・3

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第76問

2歳の男児。上顎乳前歯歯頸部の変色を主訴として来院した。歯科医師が確認しとたころ実質欠損はなかった。口腔内写真(別冊午前No.29)を別に示す。適切な対応はどれか。2つ選べ。

1: フッ化物洗口

2: フッ化物歯面塗布

3: フッ化ジアンミン銀塗布

4: フッ化物配合歯磨剤の使用

- 答え:2 ・4

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第77問

フッ化物ゲルを用いたフッ化物歯面塗布法の特徴はどれか。2つ選べ。

1: 塗布部が不明瞭である。

2: 塗布面への停滞性がよい。

3: 塗布後払拭操作が必要である。

4: 隣接面への流れが容易である。

- 答え:2 ・3

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第78問

保健活動でポピュレーションアプローチはどれか。2つ選べ。

1: 高校生に対する食育教育

2: 喫煙者に対する禁煙教室の開催

3: 糖尿病予備群に対する食生活指導

4: 高齢者に対する口腔機能向上教室の開催

- 答え:1 ・4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第79問

サルコペニアで正しいのはどれか。1つ選べ。

1: 筋肉量が減少する。

2: 内臓脂肪が増加する。

3: 不可逆的に進行する。

4: 消費エネルギーが増加する。

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

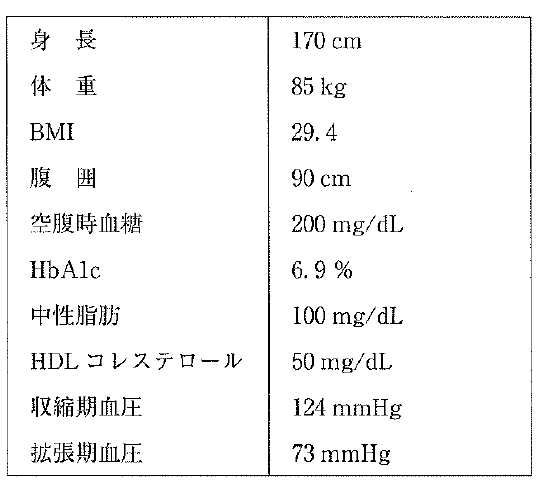

第29回午前:第80問

45歳の男性。企業の健康診断の一環で、歯科健診に訪れた。口腔内診査の結果、中等度の歯周病と診断された。服用している薬はないが、前年より特定保健指導の積極的支援を受けているという。歯科医師から歯科保健指導を指示された。特定健診の結巣を表に示す。改善が必要な項目はどれか。1つ選べ。

1: HbA1c

2: 中性脂肪

3: 収縮期血圧

4: HDLコレステロール

- 答え:1

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第81問

歯科衛生士の業務記録の一次利用で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 経営戦略の立案

2: 継続的な指導管理

3: 患者対照研究の実施

4: 多職種との情報共有

- 答え:2 ・4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

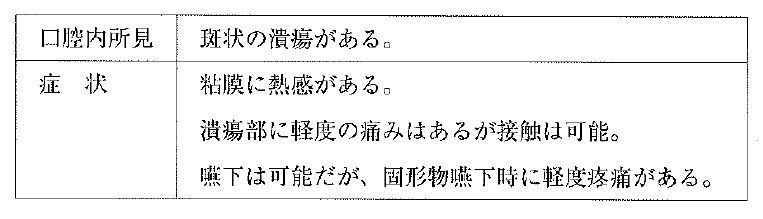

第29回午前:第82問

47歳の女性。乳癌治療のため、歯科医師から周術期口腔衛生管理の指示を受けた。術前の化学療法の1クール目で口腔粘膜炎を発症しているという。口腔内所見と症状を表に示す。使用するセルフケア用品の成分で適切なのはどれか。1つ選べ。

1: グリセリン

2: メントール

3: リン酸水素カルシウム

4: ラウリル硫酸ナトリウム

- 答え:1

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

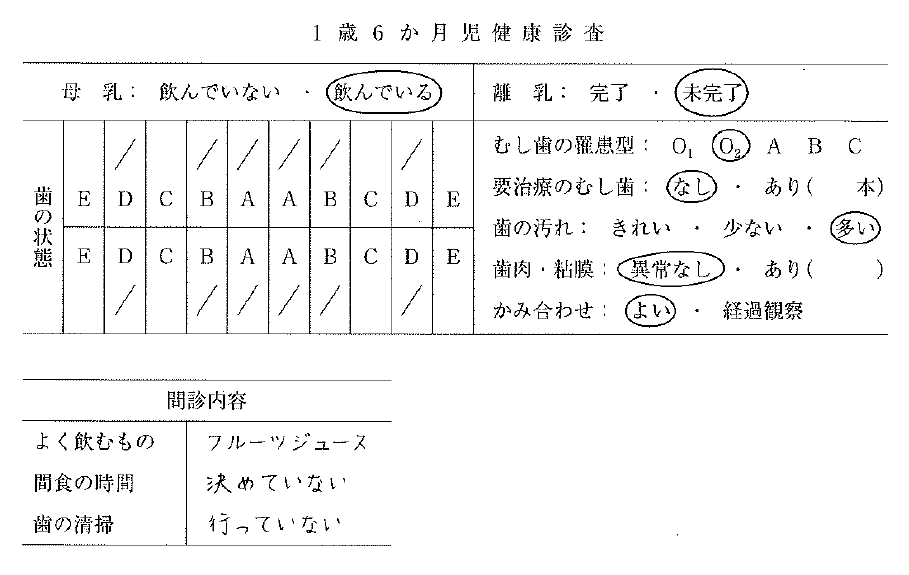

第29回午前:第83問

1歳8か月の男児。1歳6か月児健康診査に訪れた。歯科健康診査後に歯科保健指導を行うことになった。指導内容で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 母乳の中止

2: 仕上げ磨きの実施

3: 決められた時間に間食を提供

4: ジュースからスポーツドリンクへ変更

- 答え:2 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第84問

3歳児を対象として実施するう蝕予防教育に用いる媒体はどれか。2つ選べ。

1: 壁新聞

2: 紙芝居

3: 人形劇

4: リーフレット

- 答え:2 ・3

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第85問

70歳の男性。介護者から口腔粘膜の乾燥について相談があり、訪問診療をすることになった。認知症により意思の疎通が困難になったという。評価方法で正しいのはどれか。1つ選べ。

1: ガム法

2: 吐唾法

3: サクソン法

4: 唾液湿潤度検査

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

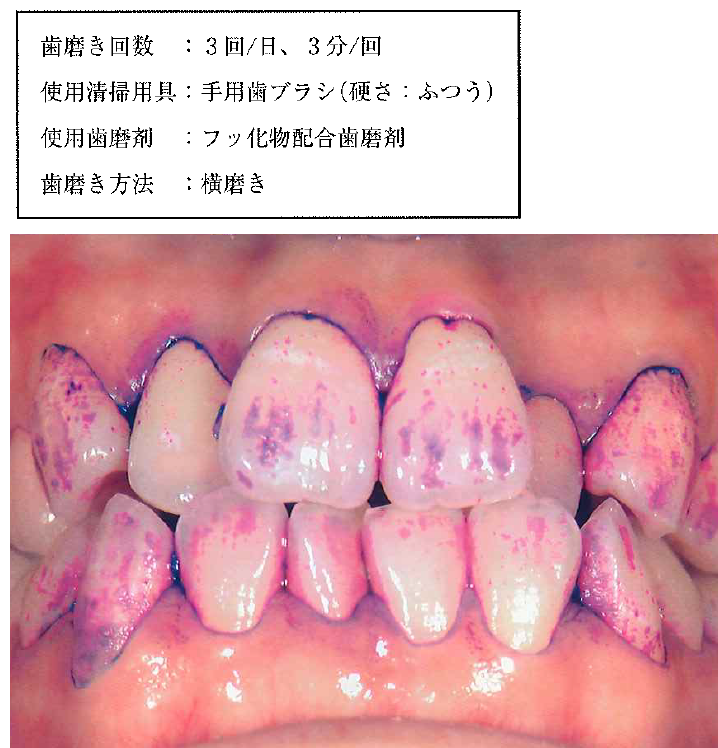

第29回午前:第86問

28歳の女性。定期健康診診査のために来院した。口腔清掃習慣を表に示し、2色性の歯垢染色剤で染色後の口腔内写真(別冊午前No.30)を別に示す。適切な口腔清掃指導はどれか。2つ選べ。

1: 歯磨剤の種類を変更する。

2: デンタルフロスを使用する。

3: 歯ブラシを小刻みに動かす。

4: 硬い毛の歯ブラシに変更する。

- 答え:2 ・3

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第87問

65歳の女性。入院中の口腔衛生管理を依頼された。乳癌の診断で、10日前から化学療法を行っているという。口腔内の強い疼痛を訴えている。初診時の舌の写真(別冊前No.31)を別に示す。適切な対応はどれか。1つ選べ。

1: 化学療法の期間中に介入する。

2: 清掃前に表面麻酔薬を使用する。

3: エタノール含有の含嗽剤を使用する。

4: アングルワイダーを清掃時に使用する。

- 答え:2

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第88問

平成28年国民健康・栄養調査結果で、60歳代が最も高値を示したのはどれか。1つ選べ。

1: 朝食欠食率

2: 野菜摂取量

3: 脂質摂取量

4: やせ者の割合

- 答え:2

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第89問

えん下困難者用食品が含まれるはのどれか。1つ選べ。

1: 栄養機能食品

2: 特別用途食品

3: 機能性表示食品

4: 特別保健用食品

- 答え:2

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第90問

学齢期における咀嚼の効果はどれか。2つ選べ。

1: 脳血流の減少

2: 精神状態の安定

3: 味覚闘値の上昇

4: 唾液分泌量の増加

- 答え:2 ・4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第91問

加齢に伴う接触嚥下障害の間接訓練で、口腔期に障害がある場合に行うのはどれか。2つ選べ。

1: 舌訓練

2: 交互嚥下

3: シャキア法

4: ブローイング訓練

- 答え:1 ・4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第92問

脳卒中後の構音障害における訓練で、①舌「パ」、②口唇「ウー」、③硬口蓋「アー」などを特異的に使う発音を繰り返すことで、口腔周囲筋の運動訓練となり、④摂食嚥下機能の改善がみられる。下線部分で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:2 ・4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第93問

オーラルフレイルでみられるのはどれか。1つ選べ。

1: 低栄養

2: 滑舌低下

3: 残根の放置

4: 摂食嚥下障害

- 答え:2

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第94問

76歳の男性。咀嚼困難のため訪問診療を依頼された。要介護度4で在宅療養中である。口腔周囲に触れるとくいしばりが強くなるため、診療に支障がある。最初に行うのはどれか。1つ選べ。

1: 脱感作療法

2: 冷圧刺激法

3: 筋刺激訓練法

4: 軟口蓋挙上訓練法

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第95問

76歳の男性。食べるのに時間がかかると施設職員から相談された。2年前に脳梗塞を発症したが、むせはなく、装具を用いて自力摂取をしているという。初診時に食事指導を行い食事時間は短縮したという。再評価時の食事風景の写真(別冊午前No.32)を別に示す。行った食事支援はどれか。2つ選べ。

1: 食具の決定

2: 食器の変更

3: 普通食への変更

4: 胃食道逆流への対応

- 答え:1 ・2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第96問

パルスオキシメータで測定する部位はどれか。2つ選べ。

1: 腋窩

2: 耳朶

3: 上腕

4: 指先

- 答え:2 ・4

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

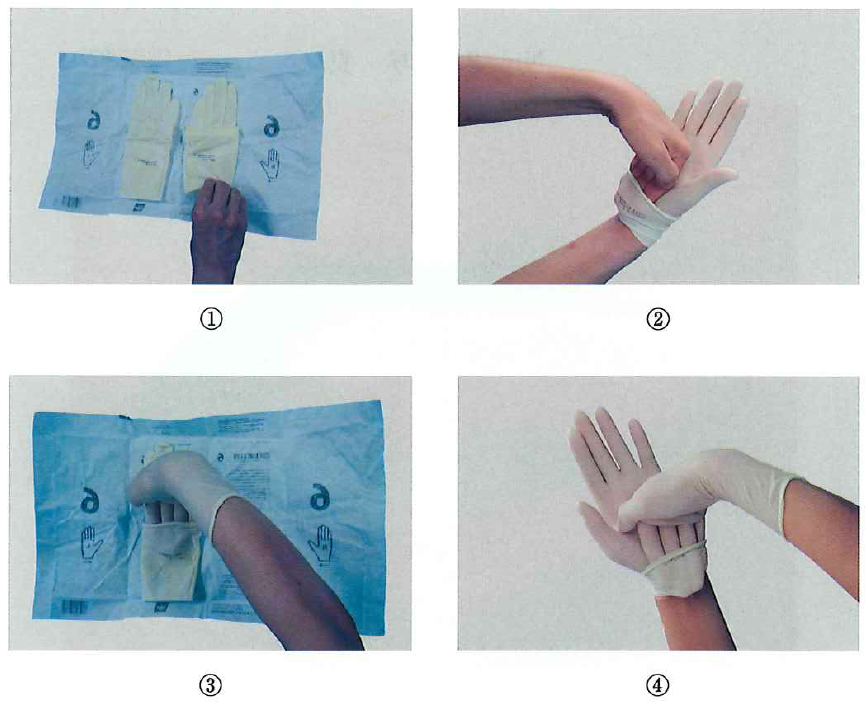

第29回午前:第97問

滅菌グローブ装着時の写真(別冊午前No.33)を別に示す。グローブが不潔になるのはどれか。1つ選べ。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:2

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

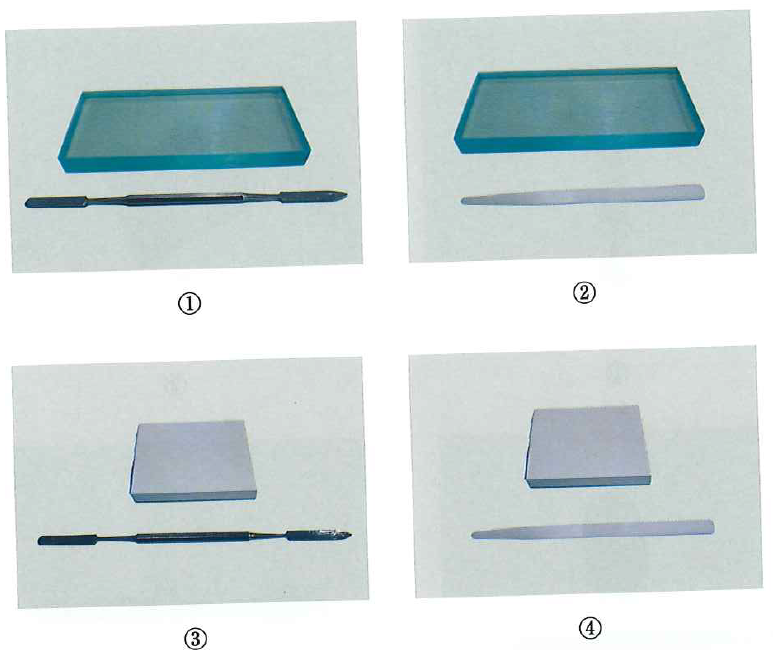

第29回午前:第98問

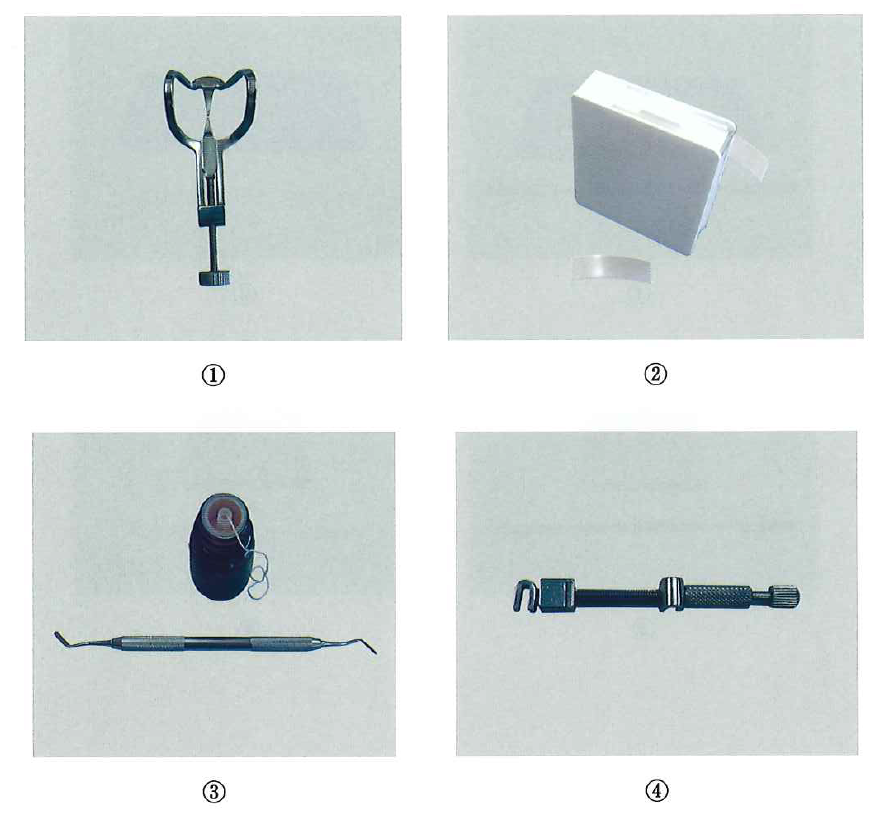

リン酸亜鉛セメント練和時に使用する器具の写真(別冊午前No.34)を別に示す。適切なのはどれか。1つ選べ。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:1

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第99問

25歳の女性。う蝕の治療を希望して来院した。上顎前歯隣接面にコンポジットレジン修復を行うことになり、歯科医師より即時歯間分離の指示があった。器具の写真(別冊午前No.35)を別に示す。使用するはのどれか。1つ選べ。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:1

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

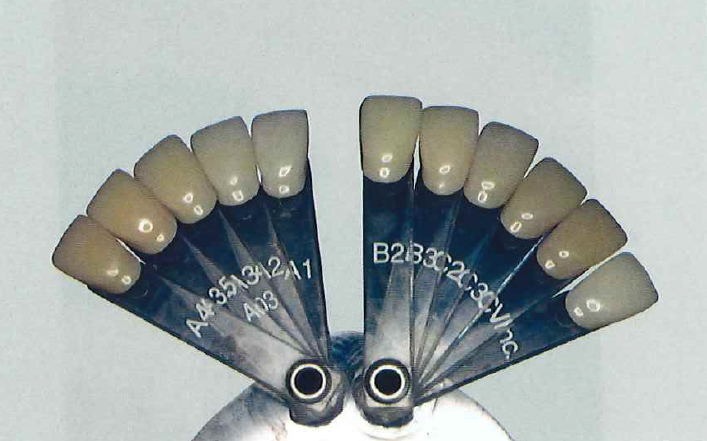

第29回午前:第100問

21歳の女性。上顎前歯の審美障害を主訴として来院した。上顎中切歯唇側面にコンポジットレジン修復を行うことになった。準備するよう指示があった器具の写真(別冊午前No.36)を別に示す。使用にあたり正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 患歯を濡らす。

2: 自然光下で行う。

3: 時間をかけて行う。

4: ラバーダム装着下で行う。

- 答え:1 ・2

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

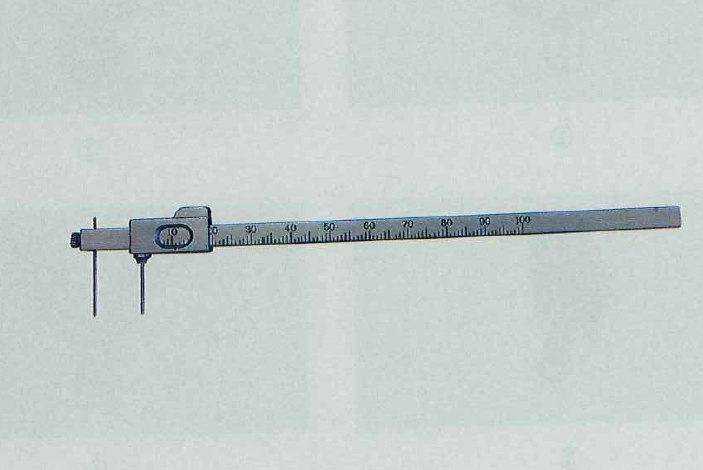

第29回午前:第101問

ブリッジ治療で使用する器具の写真(別冊午前No.37)を別に示す。これを使用するのはどれか。1つ選べ。

1: 支台歯形成

2: 印象採得

3: 咬合調整

4: 試適

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第102問

45歳の男性。上顎右側第一大臼歯にインプラント治療を受けている。上部構造印象採得時の口腔内写真(別冊午前No.38A)と印象用トレーの写真(別冊午前No.38B)を別に示す。適切なのはどれか。1つ選べ。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:4

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第103問

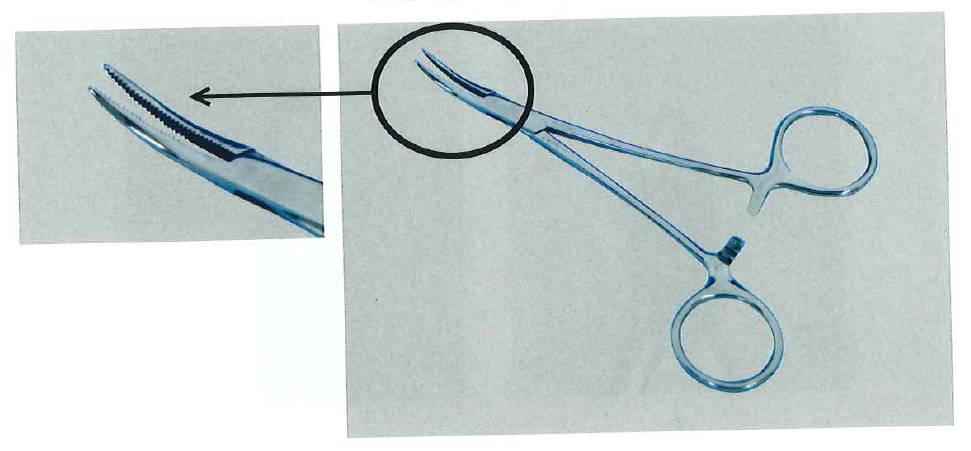

器具の写真と先端を拡大した写真(別冊午前No.39)を別に示す。使用目的はどれか。2つ選べ。

1: 止血

2: 掻爬

3: 把持

4: 穿刺

- 答え:1 ・3

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第104問

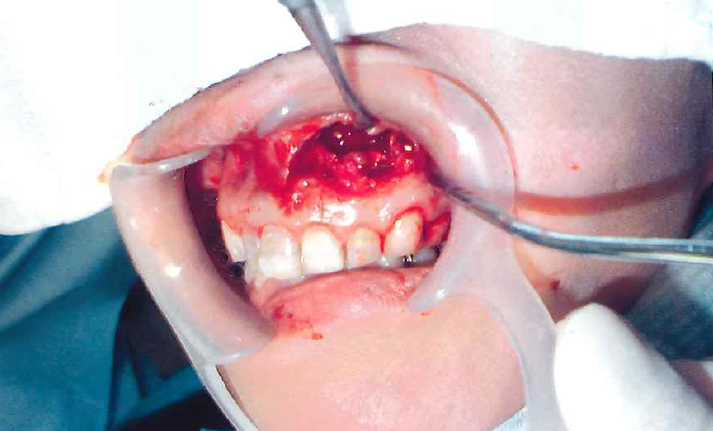

45歳の女性。上顎左側中切歯の歯根嚢胞の摘出手術を受けている。嚢胞を摘出している写真(別冊午前No.40)を別に示す。歯科医師より病理組織検査の指示があった。摘出した組織を直ちに保存するのはどれか。1つ選べ。

1: 水道水

2: 減菌水

3: ホルマリン液

4: ポビドンヨード液

- 答え:3

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第105問

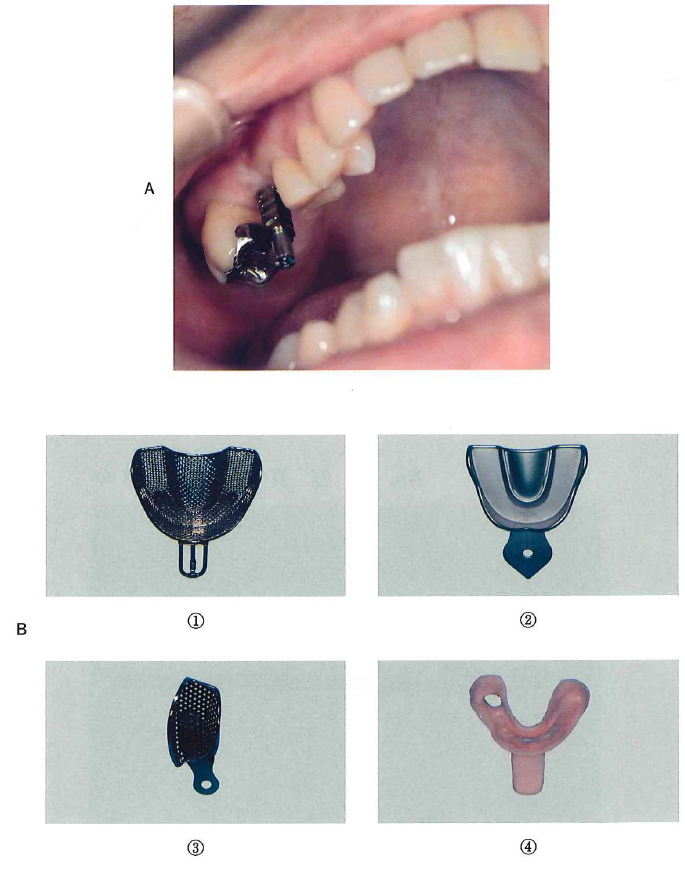

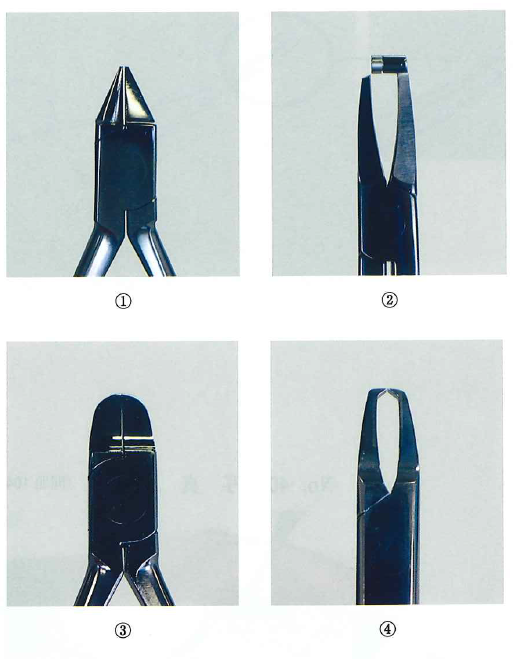

矯正歯科治療用器具の写真(別冊午前No.41)を別に示す。ブラケットの撤去に使用するのはどれか。1つ選べ。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第106問

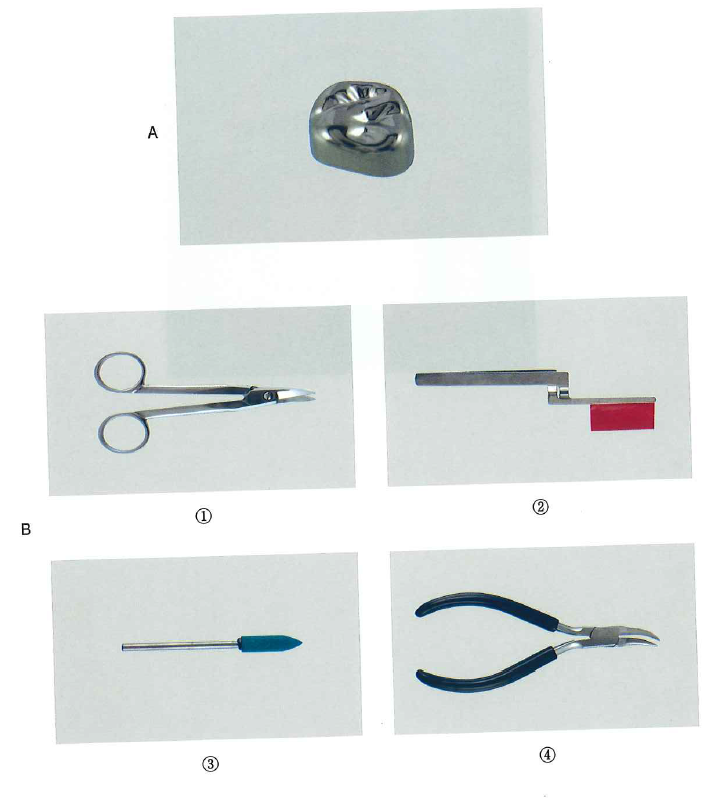

4歳の男児。下右側顎第一乳臼歯のう蝕の治療を希望して来院した。乳歯用既製冠を用いた歯冠修復を行うことになった。支台歯形成後に使用する器材の写真(別冊午前No.42A)と器具の写真(別冊午前No.42B)を別に示す。Aを選択した後に使用するのはどれか。1つ選べ。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:1

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第107問

90歳の女性。義歯着脱が困難で口腔状況が不良となり、家族とともに来院した。患者はアルツハイマー型認知症であり、認知症高齢者の日常生活自立度判定はランクⅢである。歯科治療時の適切な対応はどれか。2つ選べ。

1: 家族が付き添う。

2: 本人に十分説明する。

3: 複数の医療者と連携を図る。

4: 静脈内鎮静法を用いて処置を行う。

- 答え:1 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第108問

自閉スペクトラム症のある愚者に対するコミュニケーション法で、正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 筆談

2: 手話

3: TEACCH法

4: PECS 〈picture exchange communication system〉

- 答え:3 ・4

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

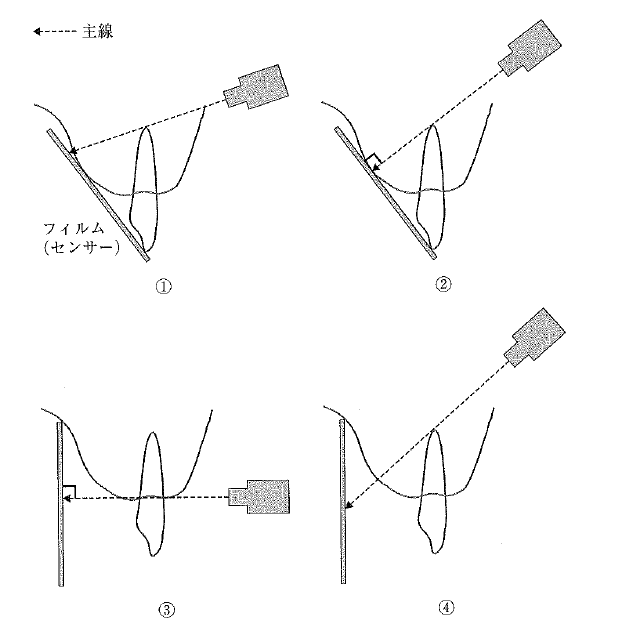

第29回午前:第109問

エックス線写真撮影の投影角度を図に示す。二等分法はどれか。1つ選べ。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:1

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

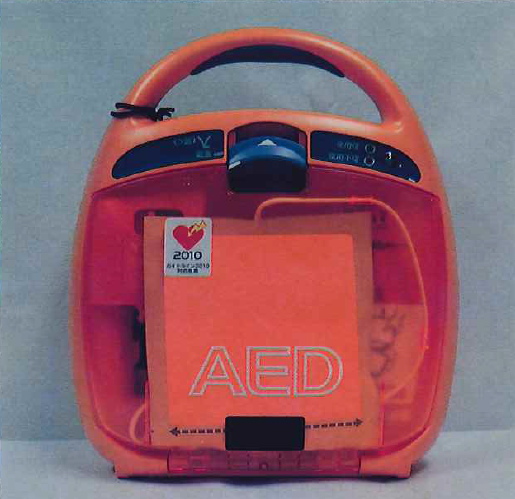

第29回午前:第110問

82歳の男性。歯科治療終了後に待合室へ移動した直後、突然倒れて意識がなくなった。直ちに歯科医師、歯科衛生士がかけつけ、救命処置を行った。歯科医師から写真(別冊午前No.43)に示す装置の準備をするよう指示があった。電極を所定の位置に貼付した後、除細動を行う音声ガイダンスがあった。次の対応はどれか。1つ選べ。

1: 脈を触知する。

2: 呼吸を確認する。

3: 人工呼吸を続ける。

4: 患者に触れないようにする。

- 答え:4

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する