疾病の成り立ち及び回復過程の促進の過去問

第31回午後:第8問

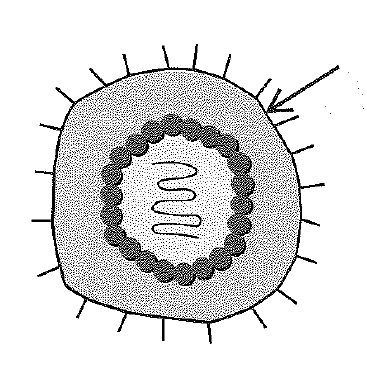

出血傾向に対するスクリーニング検査結果の一部を表に示す。 出血傾向の原因と考えられる異常はどれか。1つ選べ。

1: 血管

2: 血小板

3: 凝固因子

4: 線維素溶解系

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第31回午後:第9問

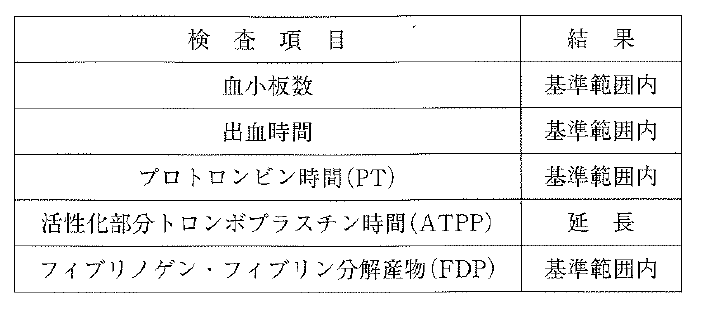

口腔細菌の電子顕微鏡写真(別冊午後 No.2)を別に示す。 正しいのはどれか。1つ選べ。

1: Treponema denticola

2: Streptococcus mutans

3: Staphylococcus aureus

4: Fusobacterian nucleatum

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第31回午後:第10問

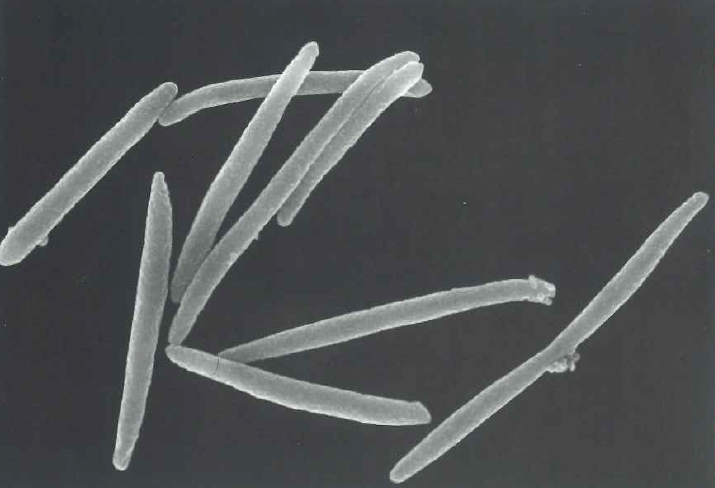

薬物A単独と、薬物Aと薬物Bの併用時の用量-反応曲線を模式図に示す。 下線部で適切なのはどれか。1つ選べ。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第31回午後:第11問

B型肝炎で正しいのはどれか。1つ選べ。

1: 経口感染で起こる。

2: RNAウイルスが病原体である。

3: HBe抗原陽性の血液は感染力が強い。

4: 我が国のキャリアは約1万人と推定される。

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第31回午後:第12問

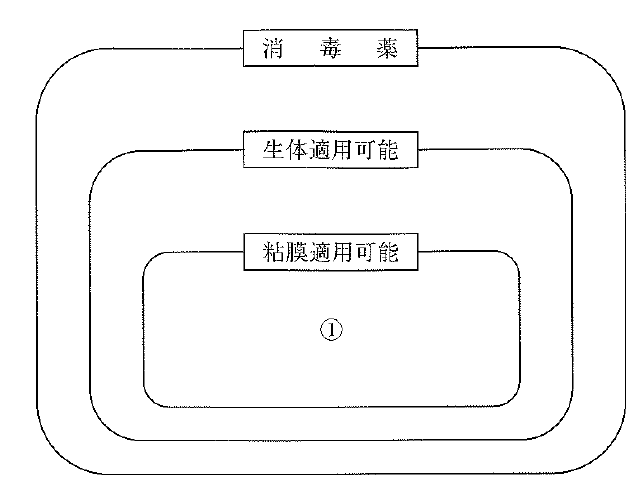

消毒薬をある条件で分類した図を示す。 ①に含まれるのはどれか。1つ選べ。

1: フェノール

2: グルタラール

3: ポビドンヨード

4: 消毒用エタノール

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第31回午後:第13問

シェーグレン症候群の特徴はどれか。1つ選べ。

1: 悪性唾液腺腫瘍である。

2: 中高年の男性に好発する。

3: 口腔や目の乾燥症状を呈する。

4: 耳下腺や顎下腺に有痛性腫脹が生じる。

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第31回午後:第14問

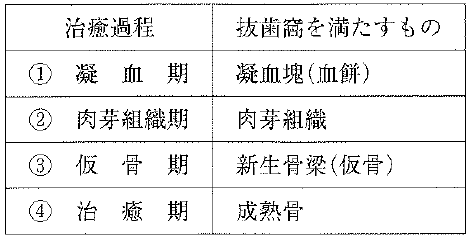

抜歯の治癒過程を表に示す。 抜歯創が再生上皮で覆われ上皮化が完了するのはどれか。1つ選べ。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第31回午後:第15問

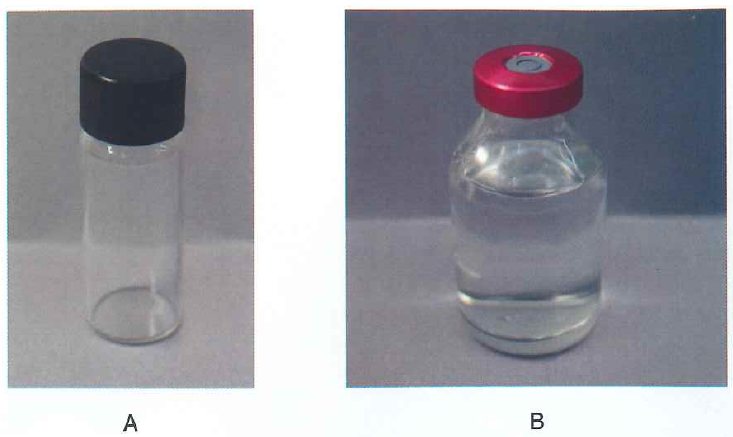

薬物の保存容器の写真(別冊午後 No.3A、B)を別に示す。 薬物保存の際、Aと比較してBが防止できるのはどれか。1つ選べ。

1: 光の透過

2: 気体の混入

3: 液状異物の混入

4: 固形異物の混入

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第31回午前:第9問

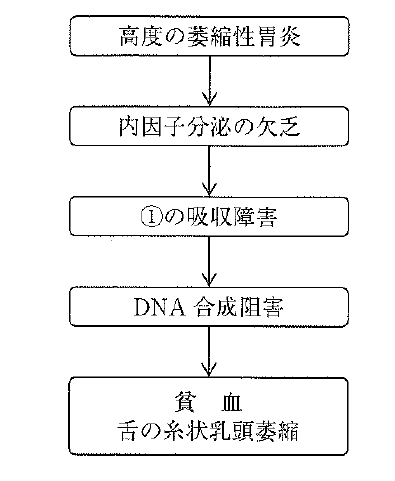

ある疾患の発症過程を図に示す。 ①はどれか。1つ選べ。

1: ビタミンA

2: ビタミンB12

3: ビタミンD

4: ビタミンK

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第31回午前:第11問

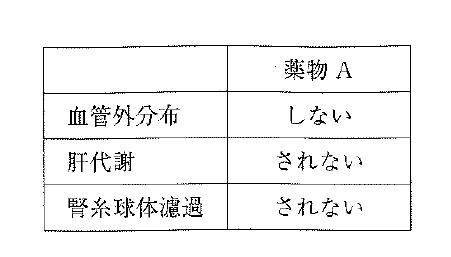

薬物Aの性質を表に示す。 薬物Aの薬物動態に影響するのはどれか。1つ選べ。

1: 腎血流量の増加

2: 血管透過性の亢進

3: 肝薬物代謝酵素の誘導

4: 血漿タンパク質との結合

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第31回午前:第13問

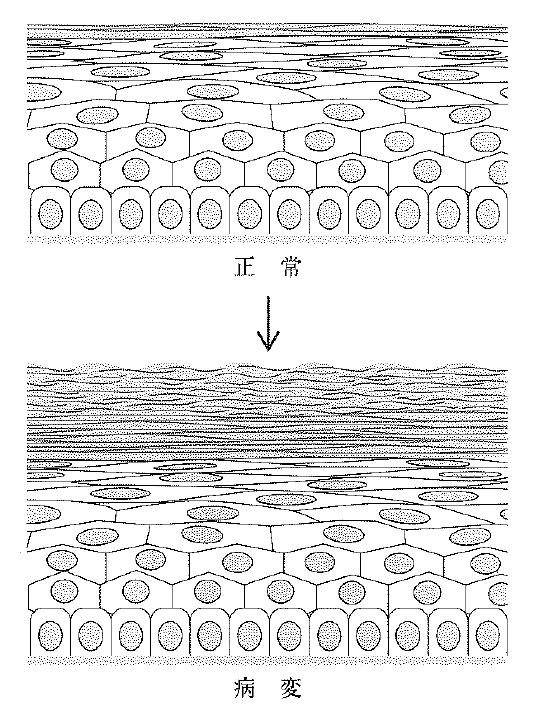

口腔粘膜の変化を模式図に示す。 この変化により観察されるのはどれか。1つ選べ。

1: 赤色病変

2: 白色病変

3: 潰瘍性病変

4: 水疱性病変

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第31回午前:第14問

インフルエンザに罹患した小児の鎮痛や解熱に適しているのはどれか。1つ選べ。

1: アスピリン

2: メフェナム酸

3: アセトアミノフェン

4: ジクロフェナクナトリウム

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第9問

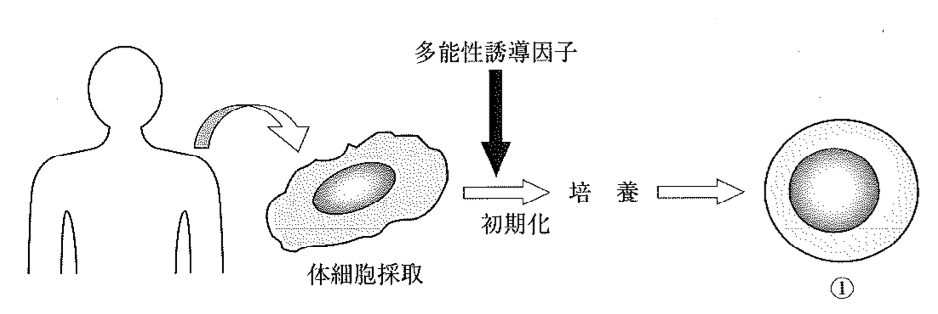

幹細胞の作製法を模式図に示す。①はどれか。1つ選べ。

1: 体性幹細胞

2: ES細胞〈胚性幹細胞〉

3: EG細胞〈胚性生殖細胞〉

4: iPS細胞〈人工多能性幹細胞〉

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第10問

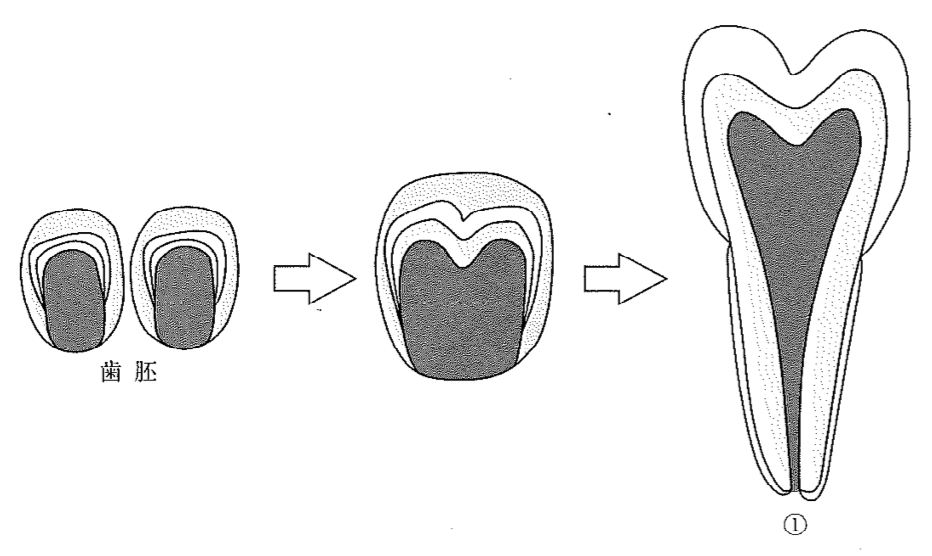

歯の形態異常の発生機序を模式図に示す。①はどれか。1つ選べ。

1: 双生歯

2: 癒着歯

3: 陥入歯〈歯内歯〉

4: 癒合歯〈融合歯〉

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

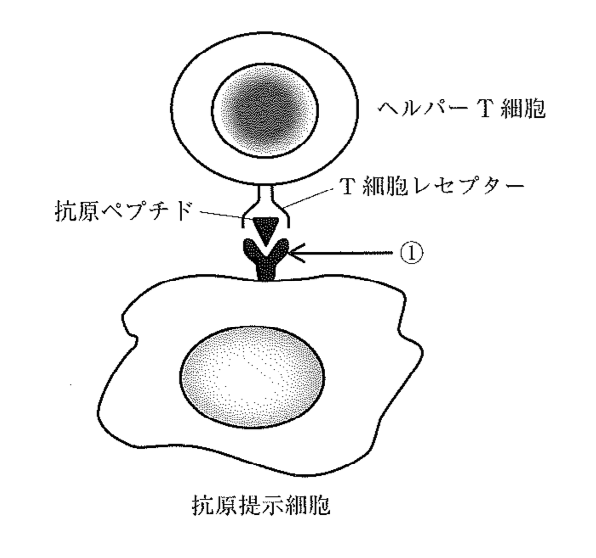

第30回午後:第11問

抗原提示を模式図に示す。①で示すのはどれか。1つ選べ。(弊社改)

1: CD4

2: Fcレセプター

3: MHCクラスⅡ

4: Tollレセプター4

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する