第28回午後の過去問

第28回午後:第1問

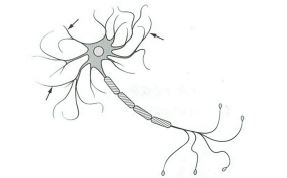

神経細胞(ニューロン)の図を示す。斜線はシュワン細胞を示す。矢印が示すのはどれか。

1: 軸索

2: 細胞体

3: 神経終末

4: 樹状突起

- 答え:4

- 科目:人体と歯・口腔の構造と機能

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第3問

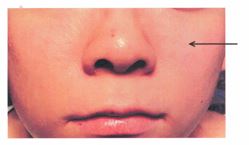

顔面の写真(別冊午後No.1)を別に示す。矢印で示す部位を強く押すと痛みを生じるのはどれか。

1: 眼窩下神経

2: 鼻口蓋神経

3: 顔面神経頬筋枝

4: 顔面神経頬骨枝

- 答え:1

- 科目:人体と歯・口腔の構造と機能

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第4問

上顎第一大臼歯の咬合面観と舌側面観の図を示す。灰色の領域は咬合面、黒丸は咬頭頂、点線は主要な隆線を示す。矢印が示すのはどれか。

1: 臼歯結節

2: 基底結節

3: 中心結節

4: カラベリー結節

- 答え:4

- 科目:人体と歯・口腔の構造と機能

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第5問

転写の際にメッセンジャーRNA(伝令RNA)のウラシルと対をなすDNAの塩基はどれか。

1: チミン

2: アデニン

3: グアニン

4: シトシン

- 答え:2

- 科目:人体と歯・口腔の構造と機能

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第6問

細胞外に比べて細胞内に多いのはどれか。

1: Ca²⁺

2: Cl⁻

3: K⁺

4: Na⁺

- 答え:3

- 科目:人体と歯・口腔の構造と機能

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第8問

ウイルスが原因で口腔粘膜に水疱を形成するのはどれか。

1: 天疱瘡

2: 手足口病

3: 口腔扁平苔癬

4: 口腔カンジダ症

- 答え:2

- 科目:疾病の成り立ち及び回復過程の促進

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第9問

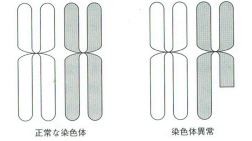

正常な染色体と染色体異常を模式図に示す。生じた染色体の異常はどれか。

1: 逆位

2: 欠失

3: 重複

4: 転座

- 答え:2

- 科目:疾病の成り立ち及び回復過程の促進

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第10問

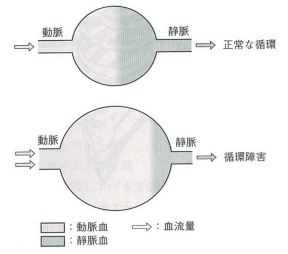

正常な循環と循環障害を模式図に示す。循環障害が生じた組織にみられるのはどれか。

1: 虚血

2: 出血

3: 充血

4: うっ血

- 答え:3

- 科目:疾病の成り立ち及び回復過程の促進

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第12問

菌数の割合で成熟プラークに比べて初期プラークに多いのはどれか。

1: 運動性菌

2: 紡錘状菌

3: 偏性嫌気性菌

4: グラム陽性球菌

- 答え:4

- 科目:疾病の成り立ち及び回復過程の促進

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第13問

偽薬により出現する薬理学的効果はどれか。

1: 天上効果

2: 予防効果

3: プラセボ効果

4: オフターゲット効果

- 答え:3

- 科目:疾病の成り立ち及び回復過程の促進

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第14問

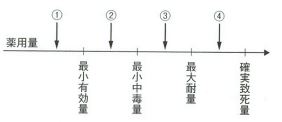

薬用量の用語を用量順に並べて図に示す。50%有効量はどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:2

- 科目:疾病の成り立ち及び回復過程の促進

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第15問

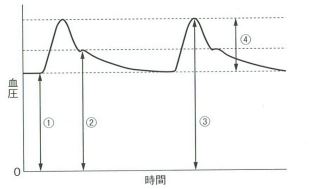

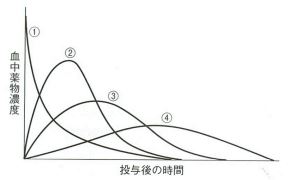

筋肉内投与、経口投与、静脈内投与および皮下投与の血中薬物濃度-時間曲線を図に示す。 経口投与はどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:4

- 科目:疾病の成り立ち及び回復過程の促進

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第16問

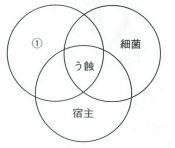

う蝕発生に関与する3つの因子(Keyesの輪)を図に示す。①に対する特異的防御法はどれか。

1: 栄養指導

2: フッ化物の応用

3: 代用甘味料の使用

4: プラークコントロール

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第17問

歯石により増加する歯周病のリスクはどれか。

1: 食片圧入

2: 色素沈着

3: 外傷性咬合

4: プラーク付着

第28回午後:第18問

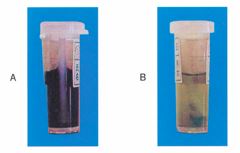

児童Aと児童Bのう蝕活動性試験の結果の写真(別冊午後No.2)を別に示す。児童Bで高いのはどれか。

1: 唾液の緩衝能

2: 歯質の耐酸性

3: 歯垢の酸産生能

4: 唾液中の乳酸桿菌数

第28回午後:第19問

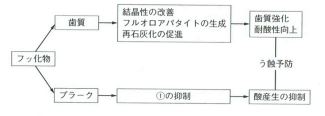

フッ化物によるう蝕予防機序を図に示す。①はどれか。

1: 細菌の酵素作用

2: 細菌の歯面付着

3: 不溶性グルカン合成

4: 菌体内への糖の取り込み

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第20問

25歳の女性。健康相談会場で、上顎前歯の形態異常を相談された。口腔内を観察したところ、前歯部に歯の損耗(Tooth wear)がみられた。う蝕は認められなかった。原因として考えられるのはどれか。2つ選べ。

1: 口呼吸

2: 歯ぎしり

3: 抗菌薬の服用

4: 管楽器の演奏

- 答え:2 ・4

- 科目:歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組み

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第21問

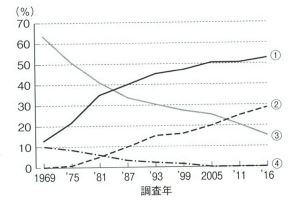

歯科疾患実態調査による歯磨き回数の年次推移を図に示す。①はどれか。

1: 時々みがく

2: 1日1回

3: 1日2回

4: 1日3回以上

第28回午後:第22問

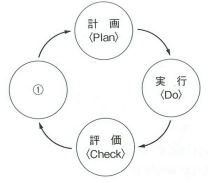

PDCAサイクルを図に示す。①はどれか。

1: 目標(Aim)

2: 改善(Action)

3: 能力(Ability)

4: 分析(Analysis)

第28回午後:第23問

大規模災害時に避難所を中心とした口腔保健支援を開始すべき時期はどれか。

1: 発災12時間以内

2: 発災後1~3日

3: 発災後2~4週

4: 発災3か月以降

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第24問

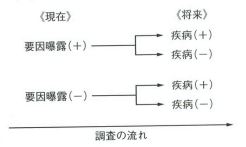

観察的疫学研究法の流れを図に示す。この方法はどれか。

1: 横断研究

2: 生態学的研究

3: 患者対照研究

4: コホート研究

第28回午後:第26問

食品に表示されているマークを示す。根拠となる法律はどれか。

1: 食品表示法

2: 食品衛生法

3: 健康増進法

4: 食育基本法

第28回午後:第27問

健康増進法に基づく事業はどれか。2つ選べ。

1: 特殊健康診査

2: 歯周疾患検診

3: 生活機能評価

4: 骨粗しょう症検診

- 答え:2 ・4

- 科目:歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組み

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第28問

作業環境管理の目的はどれか。2つ選べ。

1: 障害の予防

2: 有害物の除去

3: 有害物の発生の抑制

4: 有害物の体内侵入の抑制

- 答え:2 ・3

- 科目:歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組み

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第29問

国会の議決により制定されるのはどれか。

1: 政令

2: 省令

3: 法律

4: 条例

第28回午後:第30問

定期的に歯科検診を受けることを勧奨しているのはどれか。

1: 健康増進法

2: 健康保険法

3: 歯科口腔保健の推進に関する法律

4: 高齢者の医療の確保に関する法律

第28回午後:第31問

歯科衛生士法で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 歯科予防処置は歯科衛生士の業務独占である。

2: 業務に従事する歯科衛生士は2年毎に届け出る。

3: 歯科衛生士業務は歯科衛生士国家試験合格日から行える。

4: 歯科衛生士名簿の登録事項に業務従事先の名称が登録される。

- 答え:1 ・2

- 科目:歯科衛生士概論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第32問

対象者の問題解決に向けた目標設定の留意点で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 理想的なものにする。

2: 目標は多いほうがよい。

3: 観察と測定が可能である。

4: 達成までの期限を設定する。

- 答え:3 ・4

- 科目:歯科衛生士概論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第33問

ヒューマンエラー対策で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 直感的に対応する。

2: 障害に至らない仕組みづくりを行う。

3: 標準化したマニュアルの作成は避ける。

4: フールプルーフを応用した医療機器を導入する。

- 答え:2 ・4

- 科目:歯科衛生士概論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第35問

バイタルサインのモニタリング項目と成人の正常値の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: SpO₂ーーー87~90%

2: 血圧ーーー160~179/100~109mmHg

3: 脈拍ーーー60~100回/分

4: 呼吸数ーーー12~20回/分

- 答え:3 ・4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第36問

3歳児の口腔模型の観察で確認できるのはどれか。2つ選べ。

1: 霊長空隙

2: 歯冠歯根比

3: ターミナルプレーン

4: リーウェイスペース

- 答え:1 ・3

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第38問

16歳の男子。歯肉の違和感を主訴として来院した。診査の結果、う蝕は認められず、最深部のプロービング深さは4mmであった。初診時の口腔内写真(別冊午後No.3)を別に示す。最初に行うのはどれか。

1: スケーリング

2: 歯間ブラシの指導

3: ブラッシング指導

4: ルートプレーニング

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

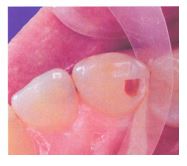

第28回午後:第39問

34歳の女性。上顎左側犬歯の冷水痛を主訴として来院した。う蝕症第2度と診断され、コンポジットレジン修復を行うことになった。処置中の口腔内写真(別冊午後No.4)を別に示す。使用している器具の目的はどれか。

1: レジンの付形

2: 残存歯質の補強

3: 色調適合性の向上

4: レジンの重合度向上

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

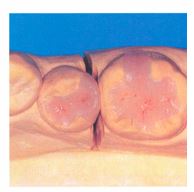

第28回午後:第40問

38歳の女性。下顎右側臼歯部の冷水痛を主訴として来院した。小臼歯および大臼歯にう蝕を認めたため問接修復を行うことになった。完成した修復物の写真(別冊午後No.5)を別に示す。合着に適するセメントはどれか。

1: レジンセメント

2: リン酸亜鉛セメント

3: カルボキシレートセメント

4: グラスアイオノマーセメント

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第41問

暫間的間接覆髄法(IPC)で感染象牙質の再石灰化に有効なのはどれか。2つ選べ。

1: 硝酸カリウム

2: ユージノール

3: 水酸化カルシウム

4: タンニン・フッ化物配合カルボキシレートセメント

- 答え:3 ・4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第42問

アペキシフィケーションで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 根未完成歯に行う。

2: 歯髄は生活反応がある。

3: 水酸化カルシウムを用いる。

4: 歯根の生理学的成長が起こる。

- 答え:1 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第43問

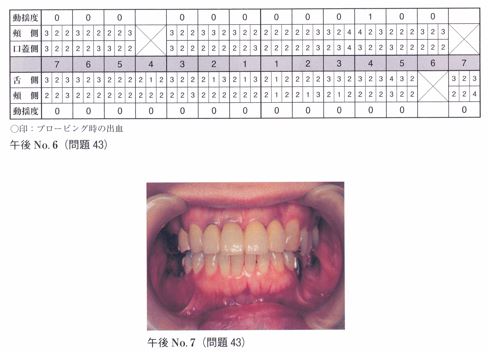

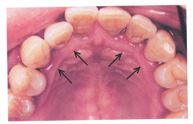

46歳の女性。歯周病の治療を希望して来院した。歯周基本治療および歯周外科処置を終了し、再評価検査を行った。この時の歯周組織検査結果(別冊午後No.6)および術後の口腔内写真(別冊午後No.7)を別に示す。次に行うのはどれか。

1: SPT

2: LDDS

3: 永久固定

4: メインテナンス

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第44問

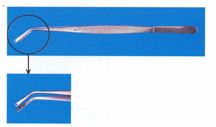

46歳の男性。下顎左側臼歯部のブラッシング時の出血を主訴として来院した。歯周基本治療後に下顎左側臼歯部にGTR法を行うことになった。手術時に使用した器具の写真(別冊午後No.8)を別に示す。この器具の使用目的はどれか。

1: 歯肉弁の剥離

2: 遮蔽膜の把持

3: 不良肉芽の除去

4: ポケット底の印記

- 答え:2

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第45問

アルジネート印象材の特性はどれか。2つ選べ。

1: 空気中で離水が生じる。

2: 水中保管により寸法安定性が向上する。

3: 水温を高くすると硬化速度は遅延する。

4: 親水性ハイドロコロイド系印象材である。

- 答え:1 ・4

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第46問

部分床義歯の写真(別冊午後No.9)を別に示す。矢印が示す装置の役割はどれか。2つ選べ。

1: 離脱を防止する。

2: 沈下を防止する。

3: 咬合圧を歯に伝達する。

4: 咬合面の摩耗を防止する。

- 答え:2 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第47問

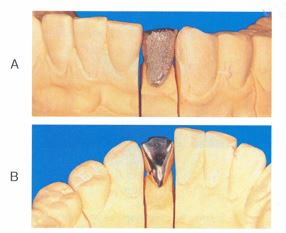

補綴装置製作過程において装置の試適を行うことになった。本装置の唇側面観の写真(別冊午後No.10A)と舌側面観の写真(別冊午後No.10B)を別に示す。この装置の試適時に用意するのはどれか。

1: 仮着用セメント

2: コンタクトゲージ

3: パラフィンワックス

4: セルロイドストリップス

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第48問

45歳の女性。下顎右側臼歯部の咀嚼困難を主訴として来院した。診査の結果、全部鋳造金属冠を製作することになった。支台歯形成終了後に製作した模型と使用する器材の写真(別冊午後No.11)を別に示す。これらを用いて印象採得を行う予定である。矢印で示す器材の目的はどれか。2つ選べ。

1: 支台歯表面のプラーク付着防止

2: 支台歯印象面の寸法精度の向上

3: 支台歯表面の外来刺激からの保護

4: 歯肉縁下フィニッシュラインの明示

- 答え:2 ・4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第49問

25歳の男性。下顎右側水平埋伏智歯を抜去した。抜去直後の抜歯窩内の写真(別冊午後No.12)を別に示す。矢印で示す白色の索状物に外科用バキュームの先端が触れた時、患者は激烈な疼痛を訴えた。この後、縫合を行い止血を確認し手術は完了した。抜歯後の注意事項とともに、患者に伝えておく必要のある症状はどれか。

1: 運動麻痺

2: 知覚麻痺

3: 電撃様疼痛

4: 不随意運動

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

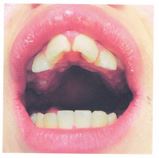

第28回午後:第50問

72歳の男性。下顎右側臼歯部へのインプラント治療を希望して歯科診療所へ来院した。検査中に右側舌縁部に白色病変を発見した。白色病変の中央部には表面が乳頭状で、扁平に隆起した無痛性の腫瘤が認められた。初診時の口腔内写真(別冊午後No.13)を別に示す。次の対応として考えられるのはどれか。

1: 切除術

2: 経過観察

3: 専門医へ紹介

4: インプラント治療の開始

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第51問

周術期の口腔機能管理により期待されるのはどれか。2つ選べ。

1: がん性疼痛の予防

2: 術後誤嚥性肺炎の予防

3: 放射線治療中の口内炎の改善

4: 化学療法中の骨髄抑制の改善

- 答え:2 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第52問

11歳の女児。上顎前歯部の歯並びの異常を主訴として来院した。永久歯の交換期から気になっていたという。初診時の口腔内写真(別冊午後No.14)を別に示す。上顎側切歯の異常はどれか。

1: 矮小歯

2: 移転歯

3: 埋伏歯

4: 斑状歯

- 答え:1

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

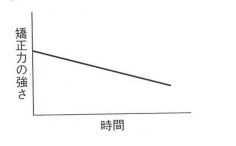

第28回午後:第53問

矯正力の強さと作用時間の関係を図に示す。この様式の矯正力を発揮するのはどれか。

1: ヘッドギア

2: 急速拡大装置

3: アクチバトール

4: マルチブラケット装置

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

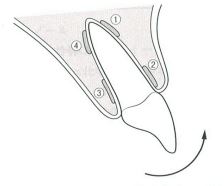

第28回午後:第54問

適正な矯正力による歯の移動を模式図に示す。 矢印で示す歯の移動で骨吸収が生じるのはどれか。2つ選べ。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:2 ・4

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

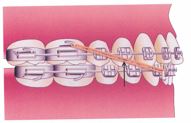

第28回午後:第55問

矯正装置を装着した模式図(別冊午後No.15)を別に示す。矢印で示す固定の種類はどれか。

1: 垂直ゴム

2: 交叉ゴム

3: Ⅱ級ゴム

4: Ⅲ級ゴム

- 答え:4

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

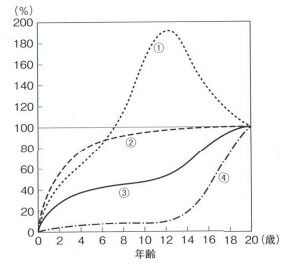

第28回午後:第56問

Scammonの発育曲線を図に示す。視覚器の発育パターンを示すのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:2

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第57問

4歳の女児。保育園で転倒して上顎左側乳中切歯が脱落し、保隙装置を製作することになった。創傷治癒後の口腔内写真(別冊午後No.16)を別に示す。考えられる装置はどれか。

1: 可撤保隙装置

2: リンガルアーチ

3: バンドループ保隙装置

4: ナンスのホールディングアーチ

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第58問

オーラルジスキネジアで正しいのはどれか。

1: 鼻唇溝の消失

2: 舌・上唇の強直

3: 常動性の不随意運動

4: 抗ウイルス薬の副作用

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第59問

高齢者に発症しやすい口腔粘膜疾患はどれか。

1: 口腔白板症

2: ヘルパンギーナ

3: 多形滲出性紅斑

4: リガ・フェーデ病

- 答え:1

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第60問

88歳の男性。介護保険施設に入所中である。認知機能の低下がみられ、摂食障害のため胃痩での管理が行われている。寝返りも介助で行っているという。 患者が普段過ごしている状態の写真(別冊午後No.17)を別に示す。この患者の日常生活自立度(寝たきり度)として正しいのはどれか。

1: ランクA

2: ランクB

3: ランクC

4: ランクJ

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第61問

15歳の男子。う蝕治療を希望して来院した。デュシェンヌ型筋ジストロフィーで歩行困難である。この病型の遺伝形式はどれか。

1: X連鎖潜性(劣性)遺伝

2: X連鎖顕性(優性)遺伝

3: 常染色体潜性(劣性)遺伝

4: 常染色体顕性(優性)遺伝

- 答え:1

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第62問

15歳の男子。う蝕治療を希望して来院した。デュシェンヌ型筋ジストロフィーで歩行困難である。この疾患の口腔内の特徴はどれか。2つ選べ。

1: 開咬

2: 巨舌

3: 過剰歯

4: 歯列弓狭窄

- 答え:1 ・2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第63問

老年期に特徴的なう蝕はどれか。

1: 隣接面う蝕

2: 歯頸部う蝕

3: 歯根面う蝕

4: 小窩裂溝う蝕

- 答え:3

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第64問

プラーク中の有機成分で最も多いのはどれか。

1: 微生物

2: 血球成分

3: グルカン

4: 糖タンパク質

- 答え:1

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第65問

口腔内写真(別冊午後No.18)を別に示す。矢印が示す所見の原因として考えられるのはどれか。

1: 口呼吸

2: 低栄養

3: 心内膜炎

4: ストレス

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第66問

グレーシータイプキュレット刃部の写真(別冊午後No.19)を別に示す。適した部位はどれか。

1: 14 頬側近心

2: 27 口蓋側遠心

3: 36 舌側近心

4: 47 頬側遠心

- 答え:2

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第67問

歯周病の予防計画で誤っているのはどれか。

1: 対象者の全身状態を考慮する。

2: 検査結果から予防計画を立案する。

3: インフォームドコンセントを得る。

4: プロフェッショナルケアを優先する。

- 答え:4

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第68問

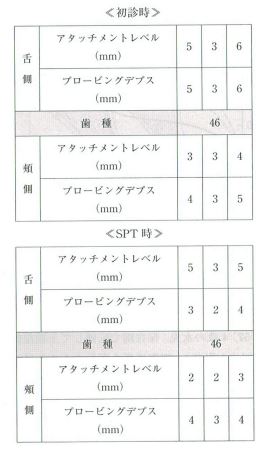

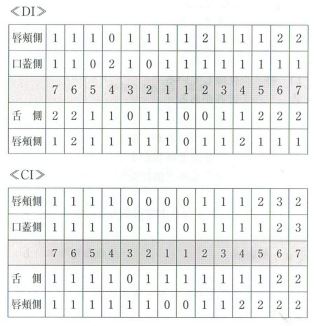

初診時とSPT時の歯周組織検査の一部を表に示す。アタッチメントゲインが認められないのはどれか。すべて選べ。

1: 頬側近心

2: 頬側遠心

3: 舌側近心

4: 舌側遠心

- 答え:4

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第69問

58歳の男性。下顎右側臼歯部の違和感を主訴として来院した。う窩は認められない。初診時のエックス線写真(別冊午後No.20)を別に示す。原因として考えられるのはどれか。2つ選べ。

1: 食片圧入

2: 根尖病巣

3: 歯肉の炎症

4: アンキローシス

- 答え:1 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第70問

45歲の女性。事業所の歯科健康診査で行ったOHIの結果を表に示す。歯肉縁下歯石の沈着が疑われるのはどれか。2つ選べ。

1: 上顎前歯部

2: 上顎左側臼歯部

3: 下顎左側臼歯部

4: 下顎右側臼歯部

- 答え:2 ・3

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第71問

生活習慣と関連する疾患の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 喫煙ーーー歯周病

2: 飲酒ーーー肺気腫

3: 食生活ーーー脂質異常症

4: 運動習慣ーーーう蝕

- 答え:1 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第72問

PMTCの術式で行わないのはどれか。

1: 歯面研磨

2: 歯垢除去

3: フッ化物応用

4: ルートプレーニング

- 答え:4

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第73問

SPTの間隔を決定するのに考慮するのはどれか。2つ選べ。

1: 身長

2: 喫煙

3: 血圧

4: 骨粗鬆症

- 答え:2 ・4

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第74問

5歳の男児。う蝕予防を目的として保護者と来院した。う蝕はなく、ブラッシング状況も良好であるため、フッ化物によるう蝕予防を勧めることになった。 適切な対応はどれか。

1: フッ化物歯面塗布

2: フッ化ジアンミン銀塗布

3: フッ化物バーニッシュ塗布

4: 1,450ppmFフッ化物配合歯磨剤利用の推奨

- 答え:1

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

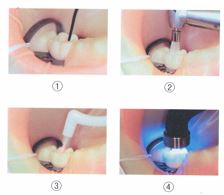

第28回午後:第75問

光重合型小窩裂溝塡塞法の術式の写真(別冊午後No.21)を別に示す。正しい順序はどれか。

1: ②→③→①→④

2: ②→①→③→④

3: ③→①→④→②

4: ①→②→④→③

- 答え:1

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第76問

週1回法のフッ化物洗口液10mLを誤飲した。飲み込んだ洗口液に含まれるフッ化物イオン量(フッ素量)はどれか。

1: 2.5mg

2: 4.5mg

3: 9.0mg

4: 45.0mg

- 答え:3

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第78問

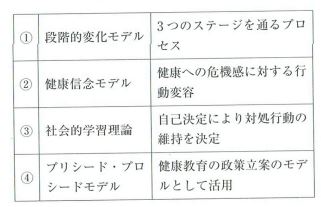

行動変容に関連する理論とその内容の組合せを表に示す。正しいのはどれか。2つ選べ。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:2 ・4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

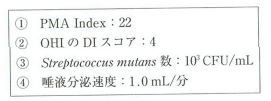

第28回午後:第79問

15歳の女子。歯科医師より矯正治療開始前の口腔衛生管理の指示を受けた。DMFTは0本である。口腔内検査の結果を表に示す。改善すべき指標はどれか。2つ選べ。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:1 ・2

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第80問

地域の在宅療養者の受療行動を把握できるのはどれか。

1: 患者調査

2: 人口動態調査

3: 歯科疾患実態調査

4: 国民健康・栄養調査

- 答え:1

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

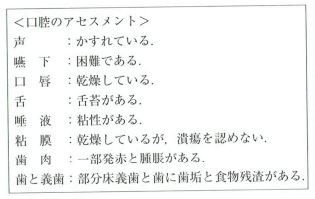

第28回午後:第81問

83歳の女性。介護保険施設から口腔衛生管理の依頼を受け、歯科医師と一緒に口腔のアセスメントを行った。結果を表に示す。口腔衛生管理を行う上で必要なのはどれか。2つ選べ。

1: 歯磨剤

2: 義菌安定剤

3: 口腔保湿剤

4: 義歯洗浄剤

- 答え:3 ・4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第82問

25歳の男性。下顎骨骨折治療のため顎間固定中である。口腔内写真(別冊午後No.22)を別に示す。口腔衛生管理に用いるのはどれか。2つ選べ。

1: 人工唾液

2: 口腔洗浄器

3: タフトブラシ

4: デンタルフロス

- 答え:2 ・3

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第83問

10歳の女児。保護者から奥歯が上手に磨けないことを主訴として来院した。出生時から脳性麻痺の診断があり、日常生活は全介助で、緊張すると噛みしめてしまうという。歯科医師の診察でう蝕はなかったが、歯頸部に歯垢が付着していた。初診時の写真(別冊午後No.23)を別に示す。口腔衛生管理で保護者へ説明するのはどれか。2つ選べ。

1: 本人に口唇閉鎖を促すよう説明する。

2: 清掃時に用いる開口保持器具を紹介する。

3: 歯科医院での定期管理の必要性を説明する。

4: う蝕がないので適切に磨けていることを伝える。

- 答え:2 ・3

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第84問

健康日本21(第二次)における非感染性疾患(NCD)はどれか。2つ選べ。

1: COPD

2: 破傷風

3: 虚血性心疾患

4: エボラ出血熱

- 答え:1 ・3

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第85問

特定健康診査・特定保健指導の目的はどれか。

1: 生活習慣の改善

2: 特定疾患の早期発見

3: 職業性疾病の進行防止

4: 地域住民の組織づくり

- 答え:1

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第86問

日本人の食事摂取基準(2015年版)で、BMI=21.0が[やせ者]となるのはどれか。

1: 18~29歳

2: 30~49歳

3: 50~69歳

4: 70歳以上

- 答え:4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第87問

学校歯科健康診断でCOを有する児童への事後措置として適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 頬杖癖をやめさせる。

2: 歯科医院での治療を勧める。

3: 鏡で当該部位を確認させる。

4: むし歯の成り立ちを理解させる。

- 答え:3 ・4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第88問

食生活指針(平成28年)の項目で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 欧米の食文化や世界の産物を活かして。

2: 食塩は控えめに、脂肪は質と量を考えて。

3: 1日の睡眠のリズムから、健やかな生活リズムを。

4: 適切な運動とバランスのよい食事で、適正体重の維持を。

- 答え:2 ・4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第89問

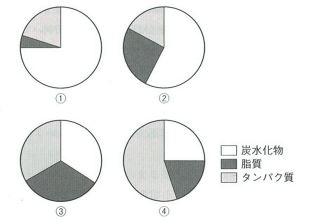

日本人成人におけるエネルギーを産生する栄養素の摂取比率(エネルギー比率)を図に示す。推奨するのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:2

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第90問

75歳の男性。アルツハイマー型認知症であり、移動は車椅子を使用している。これまで肺炎の既往はなく、総義歯を用いることで、家族と同じ食事を食卓で摂っているという。主治医からは先行期の障害が指摘されている。現在において、注意すべき食事介助の項目はどれか。

1: 一口量の調節

2: とろみ調整食品の使用

3: 噛まなくてよい食品の提供

4: 車椅子のリクライニング調整

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第91問

NSTにおける歯科衛生士の役割はどれか。2つ選べ。

1: 院内感染の予防

2: 経口摂取の推進

3: 病院食の原材料費の軽減

4: 入院患者の口腔衛生状態の改善

- 答え:2 ・4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第92問

呼吸機能に関する間接訓練で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 咳嗽訓練

2: 筋機能訓練

3: シャキア法

4: 胸郭可動域訓練

- 答え:1 ・4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第93問

口腔筋機能療法(MFT)の指導について正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 訓練は2~4週ごとの来院時に行う。

2: 咀嚼訓練は水分の多い食材で実施する。

3: 舌訓練は舌の挙上力や運動性を高める。

4: 発音訓練は発音時に舌が歯列を越えないようにする。

- 答え:3 ・4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第94問

2歳児における咀嚼機能の獲得不全の原因として考えられるのはどれか。 2つ選べ。

1: 先天性歯

2: 口腔の習癖

3: 母乳摂取の遷延

4: 中枢神経系の疾患

- 答え:3 ・4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第95問

摂食嚥下過程の順序はどれか。

1: 咀嚼→食塊形成→捕食→咽頭への移送

2: 捕食→咀嚼→食塊形成→咽頭への移送

3: 咀嚼→咽頭への移送→食塊形成→捕食

4: 捕食→食塊形成→咀嚼→咽頭への移送

- 答え:2

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第97問

窩洞形成後に用いる仮封用軟質レジンの特徴はどれか。

1: 硬化時に膨張する。

2: 歯髄鎮静作用がある。

3: 硬化するまで約30分かかる。

4: ユージノールによる重合阻害がある。

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第98問

オールインワンアドヒーシブシステムのコンポジットレジン修復の手順を図に示す。①はどれか。

1: 水洗

2: エアブロー

3: ボンディング材塗布

4: コンディショナー塗布

- 答え:2

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

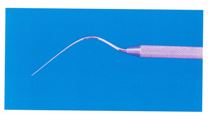

第28回午後:第99問

根管充塡に使用する器具の写真(別冊午後No.24)を別に示す。用途はどれか。

1: 垂直に加圧する。

2: 側方に加圧する。

3: 長さを測定する。

4: 根管内に送り込む。

- 答え:2

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第100問

フラップ手術に用いる器具の写真(別冊午後No.25)を別に示す。適切な用途はどれか。

1: 歯肉の剥離

2: 歯根面のSRP

3: 歯槽骨の整形

4: 不良肉芽組織の除去

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

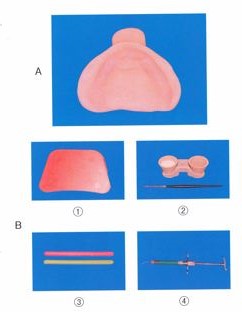

第28回午後:第101問

78歳の女性。上顎総義歯製作にあたり、筋圧形成の準備を指示された。個人トレーの写真(別冊午後No.26A)と使用する器材の写真(別冊午後No.26B)を別に示す。準備するのはどれか。2つ選べ。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:1 ・3

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

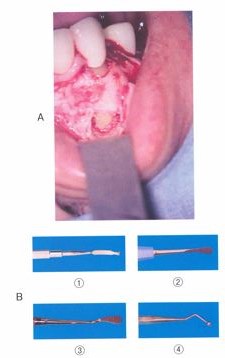

第28回午後:第102問

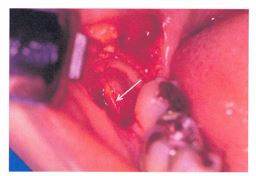

45歳の女性。下顎左側犬歯の咬合痛を主訴として来院した。診査の結果、慢性根尖性歯周炎と診断され、歯根尖切除術を行うことになった。術中の写真(別冊午後No.27A)と使用器具の写真(別冊午後No.27B)を別に示す。根尖部不良肉芽組織の除去に使用するのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:4

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第103問

21歳の女性。矯正用マルチブラケット装置を装着した。患者は矯正治療が初めてのため、歯科医師より患者に治療後の注意点を説明するように指示された。当日の患者への説明内容で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 柔らかい粘着性の食べ物を選んでください。

2: 結紮線が突き出た場合は自分で切断してください。

3: 今後、数日で治まる痛みがみられることがあります。

4: 装置が粘膜にあたり痛む場合は、ホワイトワックスを使用してください。

- 答え:3 ・4

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第104問

矯正用治療器具の写真(別冊午後No.28)を別に示す。 矯正終了時、バンドの撤去に使用するのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第105問

6歳の男児。下顎右側第二乳臼歯のう蝕治療を希望して保護者と来院した。既製金属冠による歯冠修復を行うことになった。治療で使用する器具の写真(別冊午後No.29)を別に示す。正しい用途はどれか。

1: 冠縁の削除

2: 装着時の圧接

3: 咬合面の調整

4: マージン部の適合

- 答え:4

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第106問

FIM(機能的自立度評価)について正しいのはどれか。

1: 尺度は3段階評価である。

2: 介護負担度の評価ができる。

3: 評価項目に義歯着脱がある。

4: 得点が低いほど自立度が高い。

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第107問

25歳の男性。下顎右側第一大臼歯の自発痛を主訴として母親と来院した。 患者は知的障害があり精神年齢が12歳程度であることが母親から告げられた。 検査の結果、歯髄炎と診断され抜髄処置を行うことになった。歯科医師より治療の内容を患者と母親に説明するよう指示された。 説明に際し留意する点はどれか。2つ選べ。

1: 抽象的な表現を多く使う。

2: 患者の実年齢にあった態度で接する。

3: 理解が得られるように繰り返し説明する。

4: 母親にも患者の精神年齢に応じた言葉で説明する。

- 答え:2 ・3

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第108問

32歳の女性。上顎右側臼歯部の冷水痛を主訴として来院した。検査のためにデンタルエックス線写真を撮影した。歯科医師よりエックス線フィルムの現像を指示され、自動現像機を使用して現像したところ、写真(別冊午後No.30)に示すようなフィルムが現像された。 原因として考えられるのはどれか。2つ選べ。

1: 現像液の劣化

2: 照射時間の不足

3: 現像液の高温化

4: フィルムの光漏れ

- 答え:1 ・2

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第109問

意識消失時の上気道閉塞による呼吸症状はどれか。2つ選べ。

1: 過換気

2: 呼吸停止

3: 奇異呼吸

4: トラキアルタグ

- 答え:3 ・4

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第110問

誤嚥した場合、異物の存在部位として考えられるのはどれか。2つ選べ。

1: 胃

2: 喉頭

3: 気管

4: 食道

- 答え:2 ・3

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する