第23回午後の過去問

第23回午後:第2問

口腔から胃までの食塊の経路でないのはどれか。

1: 食道

2: 喉頭

3: 咽頭口部

4: 喉頭咽頭部

- 答え:2

- 科目:人体と歯・口腔の構造と機能

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

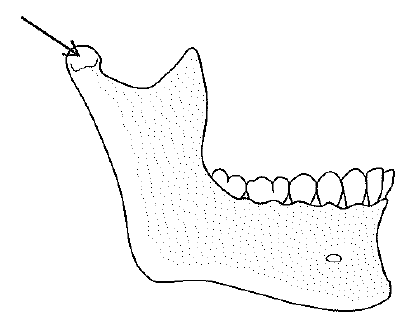

第23回午後:第3問

下顎骨の図を示す。矢印の部位と共に関節を構成するのはどれか。

1: 頰骨

2: 蝶形骨

3: 側頭骨

4: 上顎骨

- 答え:3

- 科目:人体と歯・口腔の構造と機能

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第4問

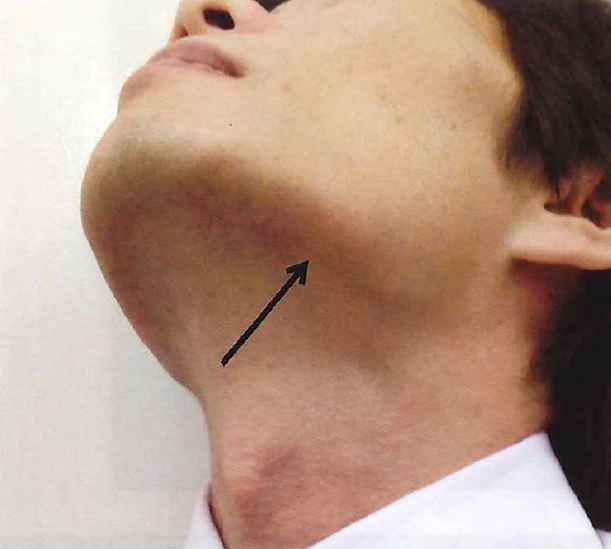

頭頸部の写真(別冊午後No.1)を別に示す。矢印で示す部位にあるのはどれか。

1: 耳下腺

2: 舌下腺

3: 顎下腺

4: 甲状腺

- 答え:3

- 科目:人体と歯・口腔の構造と機能

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第5問

細胞外液の浸透圧の維持に関与するイオンはどれか。

1: カリウム

2: カルシウム

3: ナトリウム

4: マグネシウム

- 答え:3

- 科目:人体と歯・口腔の構造と機能

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第6問

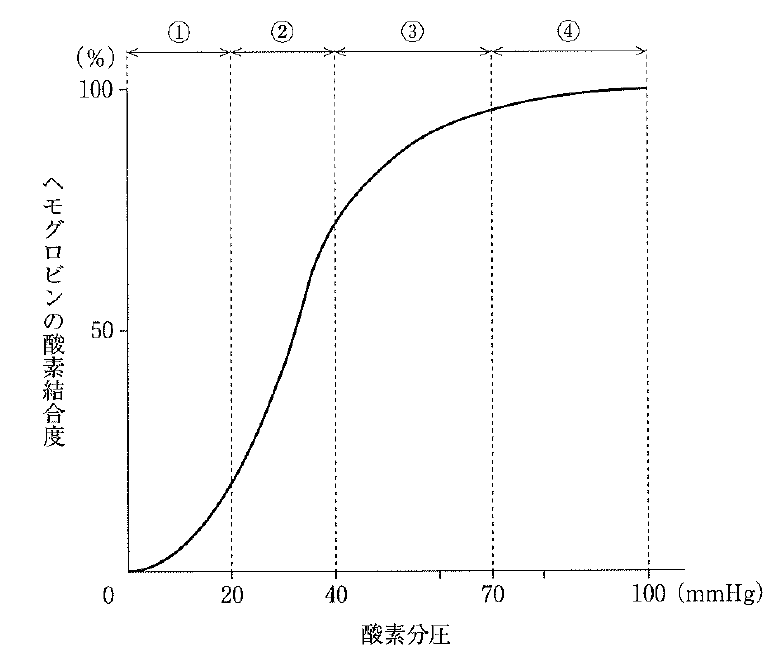

ヘモグロビンの酸素解離曲線を図に示す。ヘモグロビンが酸素分子を解離しやすい領域はどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:1

- 科目:人体と歯・口腔の構造と機能

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第8問

IgEが関与するのはどれか。

1: 結核

2: 気管支喘息

3: 慢性関節リウマチ

4: 新生児溶血性貧血

- 答え:2

- 科目:疾病の成り立ち及び回復過程の促進

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第9問

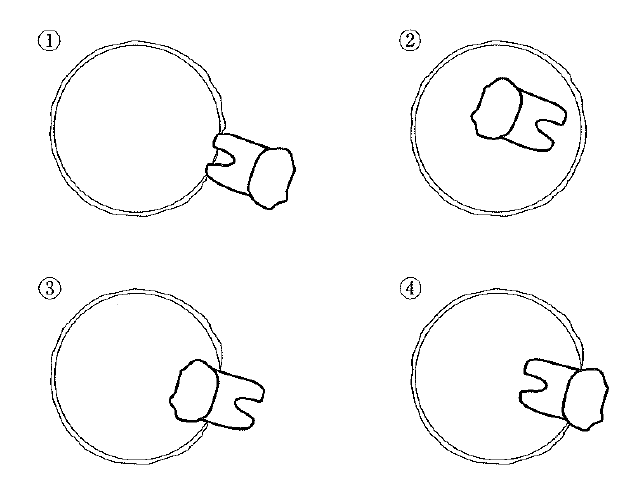

嚢胞と歯との位置関係を模式図で示す。含歯性嚢胞はどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:3

- 科目:疾病の成り立ち及び回復過程の促進

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第10問

□に入る語句の組合せで正しいのはどれか。多形腺腫は①腫瘍で、好発部位は②である。

1: ①悪性 ②顎下腺

2: ①悪性 ②耳下腺

3: ①良性 ②顎下腺

4: ①良性 ②耳下腺

- 答え:4

- 科目:疾病の成り立ち及び回復過程の促進

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第11問

DNAウイルスはどれか。

1: B型肝炎ウイルス

2: ムンプスウイルス

3: コクサッキーウイルス

4: インフルエンザウイルス

- 答え:1

- 科目:疾病の成り立ち及び回復過程の促進

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第12問

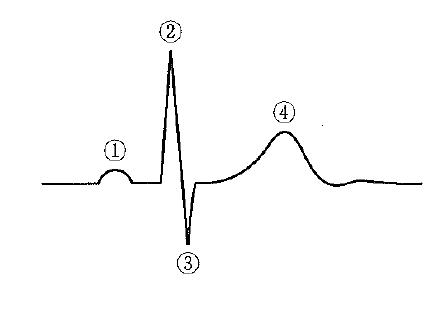

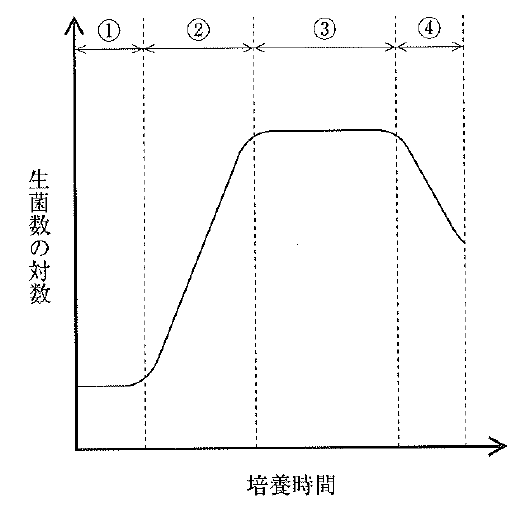

細菌の増殖曲線を図に示す。細菌の倍加時間が一定しているのはどこか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:2

- 科目:疾病の成り立ち及び回復過程の促進

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第13問

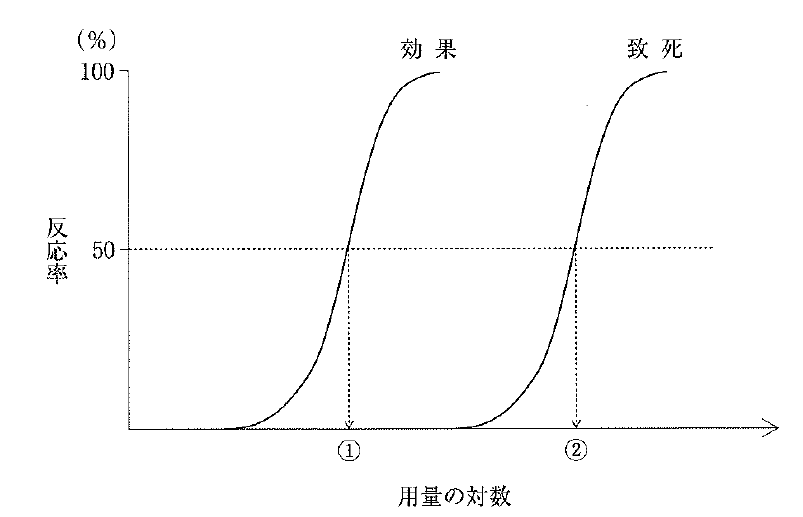

薬物の用量一反応曲線の図を示す。用量①と用量②を用いて求めるのはどれか。

1: 安全域

2: 有効量

3: 中毒量

4: 最大耐量

- 答え:1

- 科目:疾病の成り立ち及び回復過程の促進

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第14問

オキシドールの過酸化水素濃度はどれか。

1: 0.03%

2: 0.3%

3: 3%

4: 30 %

- 答え:3

- 科目:疾病の成り立ち及び回復過程の促進

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第15問

医薬品のラベルの模式図を示す。薬事法で定められた文字と枠の色はどれか。

1: 黑

2: 赤

3: 黄

4: 青

- 答え:2

- 科目:疾病の成り立ち及び回復過程の促進

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第16問

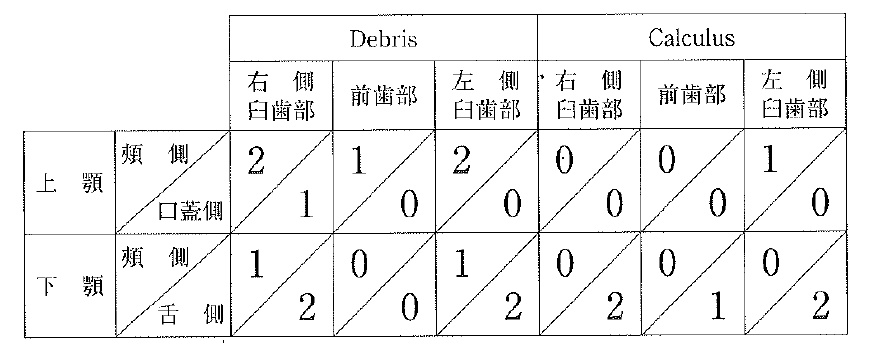

OHIを用いて口腔清掃状態を評価した。結果を表に示す。OHIの値はどれか。

1: 0.8

2: 1.5

3: 2.0

4: 3.0

第23回午後:第17問

口臭と関連する揮発性硫黄化合物はどれか。

1: アセトン

2: アンモニア

3: アセトアルデヒド

4: メチルメルカブタン

第23回午後:第18問

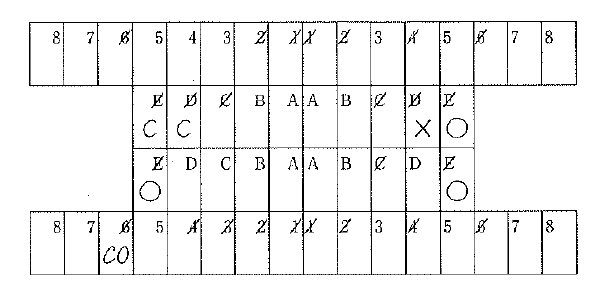

学校歯科健康診断の結果の一部を図に示す。正しいのはどれか。2つ選べ。

1: dtは3である。

2: ftは3である。

3: MTは0である。

4: DTは1である。

- 答え:2 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第19問

う蝕の宿主要因に対する予防法はどれか。2つ選べ。

1: 小窩裂溝塡塞

2: フロッシング

3: フッ化物歯面塗布

4: 代用甘味料の使用

- 答え:1 ・3

- 科目:歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組み

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第20問

歯垢形成における初期から成熟期にかけての細菌の構成比で、増加するのはどれか。2つ選べ。

1: 球菌

2: 好気性菌

3: 運動性菌

4: グラム陰性菌

- 答え:3 ・4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第21問

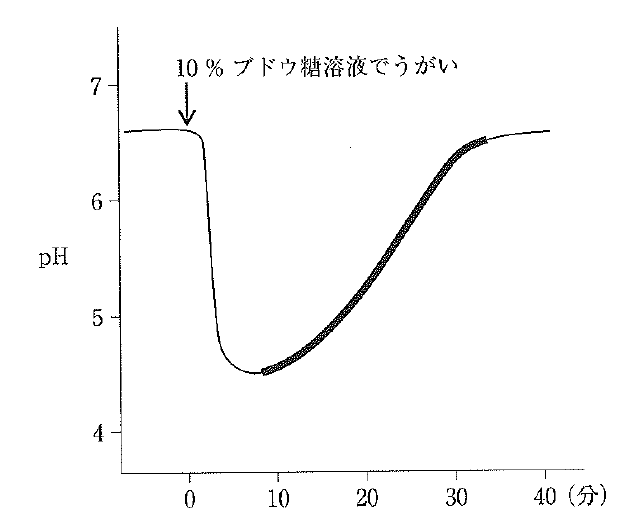

StephanのpH曲線を図に示す。 太線部分の変化に関わる唾液の作用はどれか。

1: 緩衝

2: 抗菌

3: 潤滑

4: 再石灰化

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第22問

原因因子に曝露されている集団と曝露されていない集団とに分け、それぞれの集団で、ある期間に疾病・異常がどのように発生するかを検討するのはどれか。

1: 横断研究

2: 記述的研究

3: コホート研究

4: 患者対象研究

第23回午後:第23問

健康日本21(21世紀における国民健康づくり運動〉について正しいのはどれか。 2つ選べ。

1: 市町村に計画策定義務がある。

2: 地域保健法を根拠としている。

3: 具体的な数値目標を示している。

4: 健康寿命の延伸を目指している。

- 答え:3 ・4

- 科目:歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組み

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第24問

一酸化炭素の特徴はどれか。2つ選べ。

1: 刺激臭がある。

2: 酸性雨の原因となる。

3: ヘモグロビンとの親和性が高い。

4: 木炭の不完全燃焼により発生する。

- 答え:3 ・4

- 科目:歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組み

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第26問

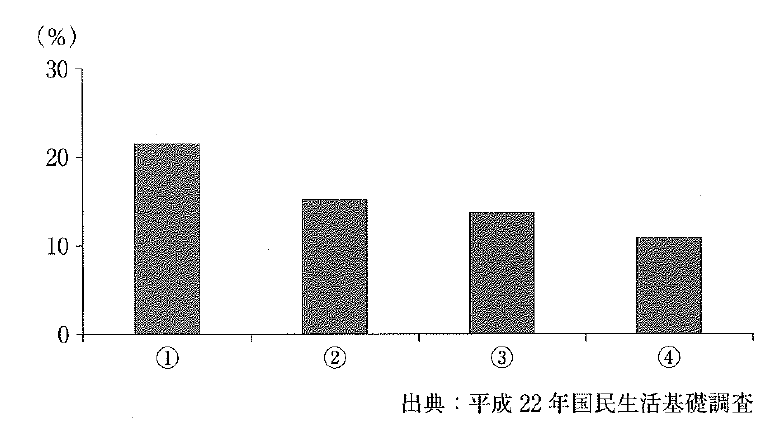

要支援および要介護となった主な原因別割合の上位4位を図に示す。 脳血管疾患はどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第27問

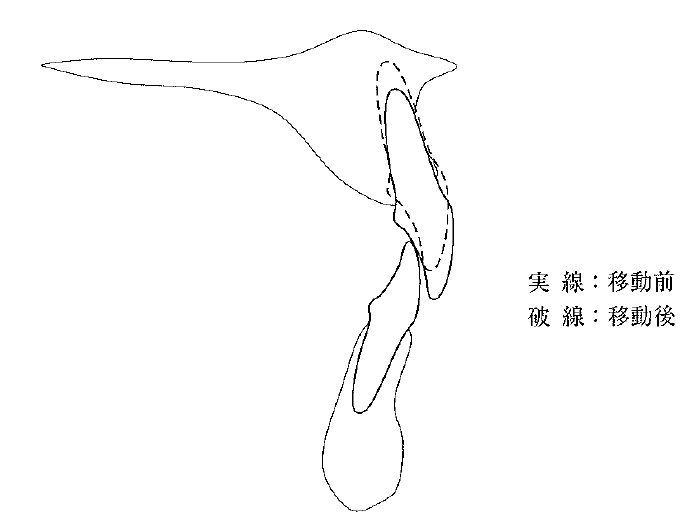

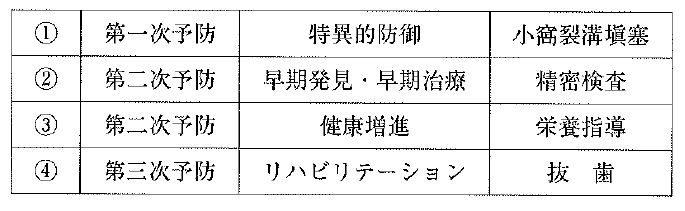

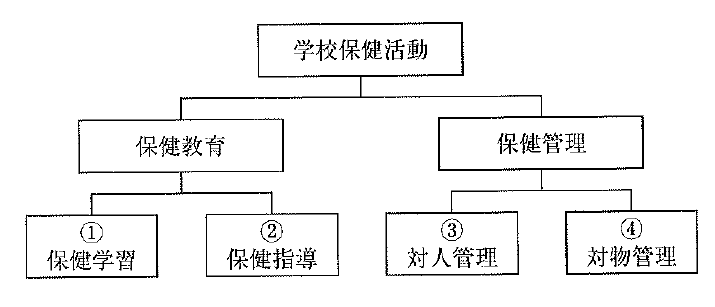

学校保健活動の領域構造を図に示す。 学校歯科医の指示を受けた歯科衛生士が小学校を訪問し、COを有する児童に対して継続観察と指導を行った。 この活動はどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第28問

歯科技工士の業務はどれか。2つ選べ。

1: 咬合採得

2: 義歯の修理

3: 矯正装置の作成

4: 義歯取扱いの指導

- 答え:2 ・3

- 科目:歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組み

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第29問

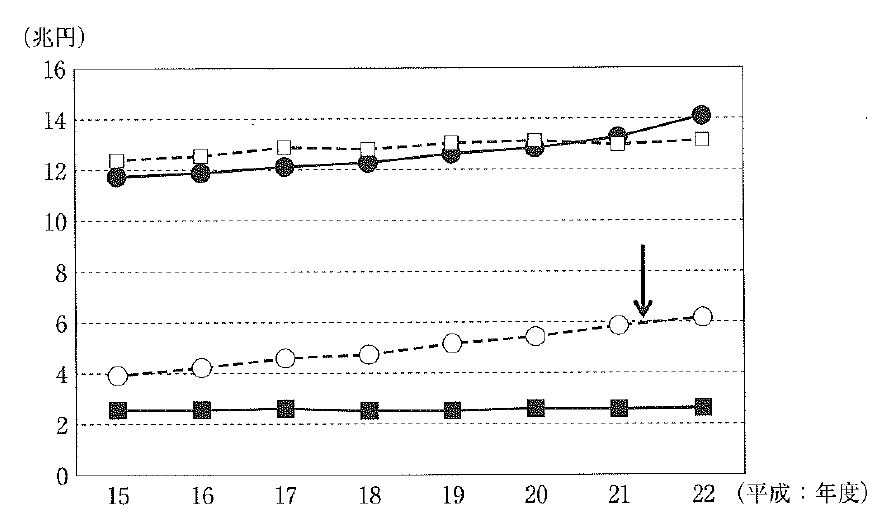

診療種類別国民医療費の推移を図に示す。 矢印が示すのはどれか。

1: 入院医療費

2: 入院外医療費

3: 歯科診療医療

4: 薬局調剤医療費

第23回午後:第30問

児童虐待の防止等に関する法律で、虐待を受けたと思われる児童を発見した場合の通告先はどれか。

1: 警察署

2: 保健所

3: 児童館

4: 児童相談所

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第31問

咀嚼困難者用食品はどれか。

1: 栄養機能食品

2: 特別用途食品

3: 特定保健用食品

4: 精製・精白食品

第23回午後:第32問

ミュータンスレンサ球菌が酸を産生する基質となるのはどれか。 2つ選べ。

1: ステビア

2: ラクトース

3: マルトース

4: エリスリトール

- 答え:2 ・3

- 科目:歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組み

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第33問

NST構成メンバーの中で、摂食機能療法の間接訓練を担当する職種はどれか。 2つ選べ。

1: 薬剤師

2: 管理栄養士

3: 言語聴覚士

4: 歯科衛生士

- 答え:3 ・4

- 科目:歯科衛生士概論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第35問

金属アレルギーの検査法はどれか。

1: パッチテスト

2: 濾紙ディスク法

3: サクソンテスト

4: ガスクロマトグラフィー法

- 答え:1

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第36問

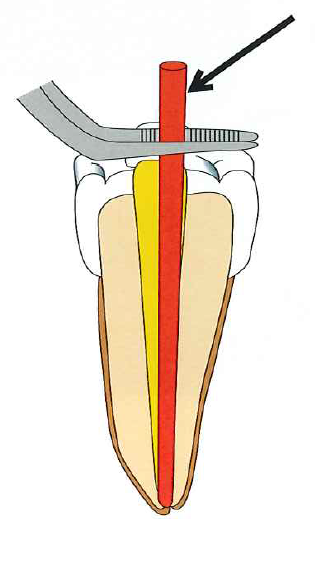

加圧根管充旗時の術式の模式図(別冊午後No.2)を別に示す。 矢印に示す材料の性質で正しいのはどれか。2つ選べ。 別冊 午後 No.2図

1: 可塑性

2: 接着性

3: 抗菌性

4: 生体親和性

- 答え:1 ・4

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第37問

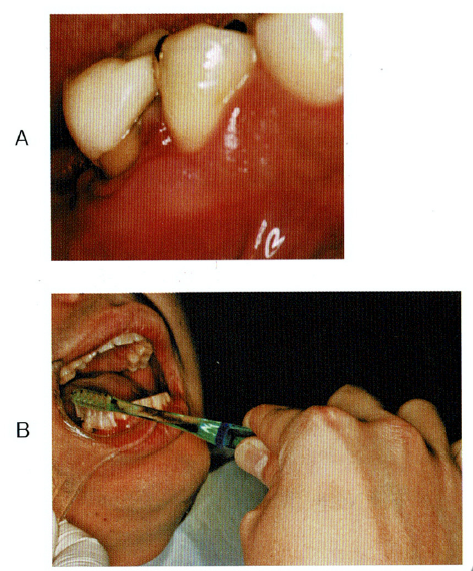

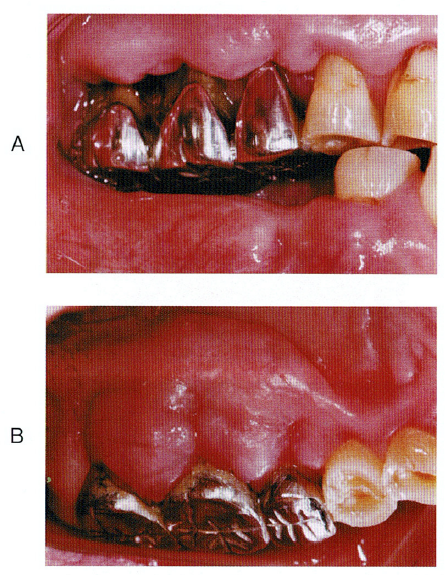

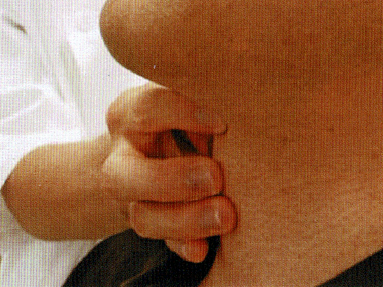

55歳の男性。歯肉からの出血を訴え来院した。慢性歯周炎と診断し、歯周基本治療を開始した。ブラッシング指導は「ふつう」の毛の硬さの歯ブラシで行った。初回のプラッシング指導から1週間経過後の口腔内写真(別冊午後No.3A)と患者自身によるブラッシング時の写真(別冊午後No.3B)とを別に示す。対応で正しいのはどれか。2つ選べ。 別冊 午後 No.3 A、B 写真

1: 毛先の当て方の指導

2: ブラッシング圧の指導

3: 歯ブラシを持つ手の変更

4: 硬毛の歯ブラシへの変更

- 答え:1 ・2

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第38問

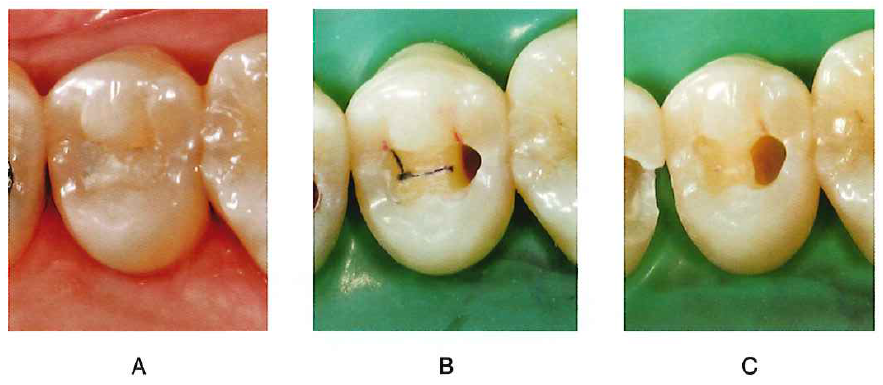

26歳の女性。上顎左側第二小白歯の冷水痛を訴え来院した。コンポジットレジン修復を行うこととした。初診時の口腔内写真(別冊午後No.4A)、う蝕検知液使用時の口腔内写真(別冊午後No.4B)および窩洞整理後の口腔内写真(別冊午後No.4C)を別に示す。この操作により除去されたのはどの層までか。 別冊 午後 No.4 A、B、C 写真

1: 多菌層

2: 寡菌層

3: 先駆菌層

4: 混濁層

- 答え:3

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第39問

レジン添加型グラスアイオノマーセメントで正しいのはどれか。 2つ選べ。

1: 歯面処理が必要である。

2: 貴金属に強固に接着する。

3: フッ素イオンを放出する。

4: 白歯部咬合面の修復に適している。

- 答え:1 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第40問

コンポジットレジン修復後に歯質とレジン間に間隙を生じる原因はどれか。

1: 光照射時間の不足

2: ボンディング材の塗布

3: プライマーの過剰塗布

4: コンポジットレジンの重合収縮

- 答え:4

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第41問

7歳の男児。上顎左側第一大臼歯に冷水痛を訴え来院した。エックス線写真により歯髄に近接した透過像を認めた。浸潤麻酔下で軟化象牙質を除去したが、軟化象牙質が残存した状態で水酸化カルシウムを貼付後仮封し、3か月後に再度の来院を指示した。 この術式はどれか。

1: 生活断髄法

2: 直接覆髄法

3: 歯髄鎮静療法

4: 暫間的間接覆髄法

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第42問

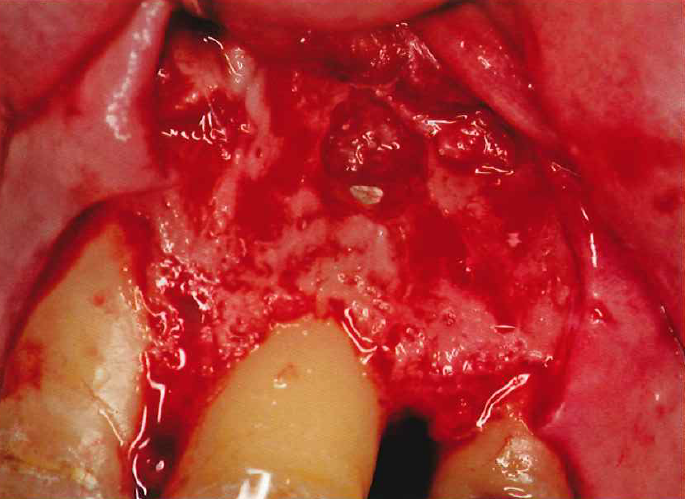

51歳の男性。上顎左側側切歯に対し慢性根尖性歯周炎の診断のもと、根管治療を繰り返していたが、根管からの滲出液が止まらないことから外科的処置を行うことになった。術中の写真(別冊午後No.5)を別に示す。この処置はどれか。 別冊 午後 No.5写真

1: 膿瘍切開

2: 根尖搔爬術

3: 根尖切除術

4: ヘミセクション

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第43問

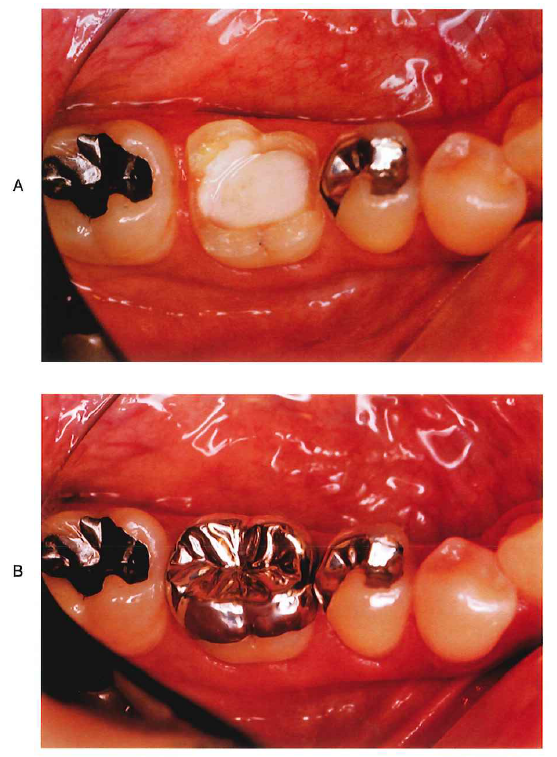

53歳の男性。歯肉の異常を訴え来院した。全身的には糖尿病、高血圧、狭心症があり、それぞれに投薬を受けているという。上顎臼歯部頰側面観の口腔内写真(別冊午後No.6A)と同口蓋側面観の口腔内写真(別冊午後No.6B)とを別に示す。 この患者の歯肉異常に関与する薬剤はどれか。 別冊 午後 No.6 A、B 写真

1: インスリン

2: ニフェジピン

3: フェニトイン

4: ニトログリセリン

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第44問

SPT時に行う検査はどれか。2つ選べ。

1: 唾液緩衝能

2: 口臭の検査

3: プロービングデプス

4: アタッチメントレベル

- 答え:3 ・4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第46問

顎関節症の主な症状はどれか。2つ選べ。

1: 咬耗

2: 開口障害

3: 耳前部の腫脹

4: 咀嚼筋の疼痛

- 答え:2 ・4

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第47問

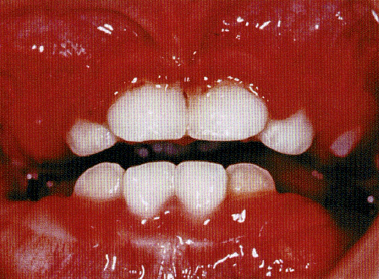

32歳の女性。下顎第一大臼歯に対し、アンレーによる歯冠補級処置を行った。支台歯の咬合面観(別冊午後No.7A)とアンレー装着後の咬合面観(別冊午後No.7B)とを別に示す。 支台歯歯質およびマージン部のプラーク除去に用いる器具はどれか。2つ選べ。 別冊 午後 No. 7 A、B 写真

1: ガーゼひも

2: タフトブラシ

3: デンタルフロス

4: ジェット水流洗口器

- 答え:2 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第48問

口腔カンジダ症で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 前癌病変である。

2: 真菌感染症である。

3: 日和見感染である。

4: ステロイド含有軟膏が有効である。

- 答え:2 ・3

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第51問

45歳の女性。19歳の時に1型糖尿病を発症し加療中である。通常、朝食を午前8時、昼食を12時に摂っているという。次回、下顎右側第一大臼歯を抜歯することになった。 適切な予約時間はどれか、2つ選べ。

1: 午前9時

2: 午前11時

3: 午後1時

4: 午後3時

- 答え:1 ・3

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

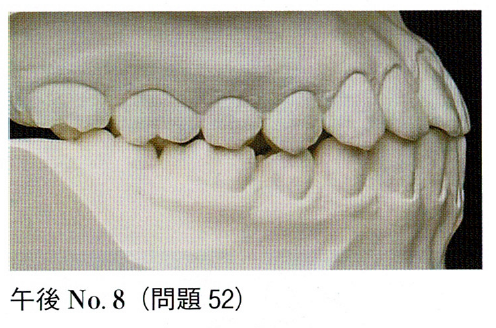

第23回午後:第52問

口腔模型の写真(別冊午後 No.8)を別に示す。 Angle の分類はどれか。

1: Ⅰ級

2: Ⅱ級1類

3: Ⅱ級2類

4: Ⅲ級

- 答え:4

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第55問

新生児期にみられるのはどれか。2つ選べ。

1: 喃語

2: 原始反射

3: 乳臼歯萌出開始

4: 生理的体重減少

- 答え:2 ・4

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第56問

新生児の脳頭蓋と顔面頭蓋の容積比で正しいのはどれか。

1: 1:1

2: 2:1

3: 4:1

4: 8:1

- 答え:4

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第57問

1歳6か月の男児。歯肉からの出血を訴えて来院した。2日前から39℃の発熱があるという。初診時の口腔内写真(別冊午後 No.9)を別に示す。原因として考えられるのはどれか。 別冊 午後 No.9写真

1: 歯肉線維腫症

2: 小帯の付着異常

3: 根尖病巣の存在

4: 単純ヘルペスウイルスの感染

- 答え:4

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

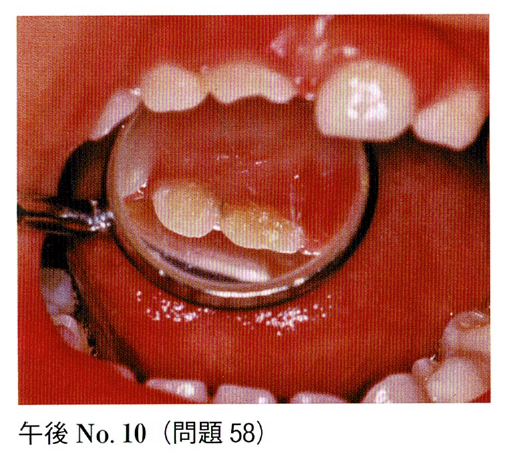

第23回午後:第58問

2歳1か月の男児。来院2時間前に転倒し、上顎右側乳中切歯が陥入したという。特に痛みの訴えはない。 エックス線検査の結果、歯根の破折などは見られない。初診時の口腔内写真(別冊午後 No.10)を別に示す。 考えられる対応はどれか。

1: 経過観察

2: 抜髄

3: 再植

4: 抜歯

- 答え:1

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第59問

75歳の男性。義歯の不適合を訴えて来院した。3か月前に左側大脳に梗塞を発症し、現在車椅子を利用しながら療養生活を送っている。この時期の脳梗塞の症状として特徴的なのはどれか、2つ選べ。

1: 右片麻痺

2: 不正咬合

3: 言語障害

4: チアノーゼ

- 答え:1 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第60問

アルツハイマー病と比較して、脳血管型認知症の特徴はどれか。2つ選べ。

1: 緩徐に発症する。

2: 片麻痺が出やすい。

3: 合併症を併発することは少ない。

4: 初期に頭痛を訴えることがある。

- 答え:2 ・4

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第61問

あるスクリーニング検査場面の写真(別冊午後No.11)を別に示す。検査で評価できるのはどれか。 別冊 午後 No.11写真

1: 咀嚼機能

2: 食塊形成能

3: 軟口蓋の運動の巧緻性

4: 随意的な嚥下反射の惹起

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第63問

30歳の男性。水平位でスケーリング中に歯肉からの出血が認められ、気分が悪いと訴えた。意識はあるが顔色は蒼白、血圧は70/40mmHg、呼吸数に異常は認められない。スケーリングを中断することとした。対応法で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 圧迫止血

2: 胸骨圧迫

3: 下肢の挙上

4: AEDの装着

- 答え:1 ・3

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第64問

う触活動性試験の具備すべき条件はどれか。2つ選べ。

1: 結果の再現性がある。

2: う蝕経験と一致する。

3: 特別な設備が必須である。

4: う蝕病因論に基づいている。

- 答え:1 ・4

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第65問

フッ化物歯面途布に用いられるのはどれか。2つ選べ。

1: NaF

2: CaF2

3: APF

4: MFP

- 答え:1 ・3

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第66問

次の文を読み〔問題 66〕、〔問題 67〕を答えよ。 体重20kgの6歳男児。週一回法によるフッ化物洗口時に、洗口液5mLを誤飲した。心配して母親が電話をかけてきた。誤飲したフッ素量はどれか。

1: 1.1mg

2: 4.5mg

3: 11.0mg

4: 45.0mg

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第67問

体重20kgの6歳男児。週一回法によるフッ化物洗口時に、洗口液5mLを誤飲した。心配して母親が電話をかけてきた。歯科衛生士として適切な対応はどれか。

1: すぐに内科の受診を勧める。

2: カルシウム製剤の服用を指示する。

3: 多量の水を飲ませるよう指示する。

4: 急性中毒の心配がないことを説明する。

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第68問

う蝕活動性試験で宿主因子を評価するのはどれか。2つ選べ。

1: RDテストⓇ

2: 唾液分泌量測定

3: ミューカウントⓇ

4: Dentbuff-STRIPⓇ

- 答え:2 ・4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第69問

う蝕のリスクを高める疾病はどれか。

1: 高血圧

2: 心内膜炎

3: 骨粗鬆症

4: シェーグレン症候群

- 答え:4

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第70問

エックス線写真(別冊午後No.12)を別に示す。 第一小臼歯に観察できるのはどれか。2つ選べ。 別冊 午後 No.12写真

1: 歯石沈着

2: 根尖病変

3: 隣接面う蝕

4: 歯槽骨吸収

- 答え:1 ・4

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第71問

60歳の女性。下顎前歯部の歯根面露出と知覚過敏とを訴えて来院した。使用すると考えられるのはどれか。

1: フッ化物洗口剤

2: フッ化物バーニッシュ

3: フッ化物徐放性シーラント

4: フッ化物添加トゥースピック

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第72問

CPIプローブの特徴はどれか。

1: 測定部が彎曲している。

2: 先端が球形になっている。

3: 等間隔に目盛りがついている。

4: 測定部位により形状が異なる。

- 答え:2

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

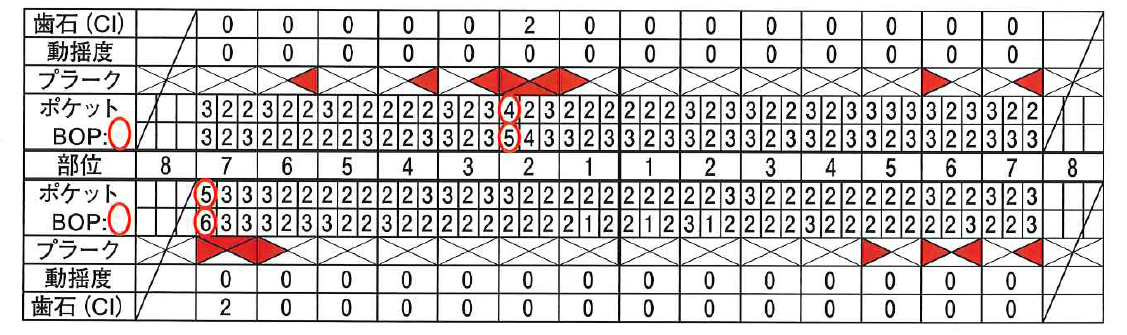

第23回午後:第73問

55歳の男性。歯周治療終了後、SPTに移行し、6か月後に来院した。歯周組織検査結果の図(別冊午後 No.13)を別に示す。BOPが認められる部位に対して行われる処置はどれか。

1: SRP

2: 暫間固定

3: 歯肉切除術

4: 抗菌薬の全身投与

- 答え:1

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第74問

SRP中の写真(別冊午後No.14)を別に示す。 使用しているグレーシータイプキュレットはどれか。 別冊 午後 No.14写真

1: #11

2: #12

3: #13

4: #14

- 答え:1

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第75問

PMTCで使用するのはどれか。2つ選べ。

1: エバチップ

2: ポビドンヨード

3: カーボランダムポイント

4: フッ化物配合研磨ペースト

- 答え:1 ・4

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第76問

SPT移行時の目安で正しいのはどれか。

1: 病状の治癒

2: 病状の安定

3: 歯周病原細菌の存在

4: 歯周ポケットの存在

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第77問

スケーリング時、直視できない部位はれか。2つ選べ。

1: 12の口蓋側遠心

2: 27の頰側遠心

3: 31の唇側近心

4: 45の頰側近心

- 答え:1 ・2

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第78問

不適切なブラッシングと関連する歯肉異常はどれか。2つ選べ。

1: クレフト

2: フェストゥーン

3: テンションリッジ

4: スティップリング

- 答え:1 ・2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第79問

プロービングから得られる情報でないのはどれか。

1: 歯間離開度

2: 歯肉縁下歯石の有無

3: 根分岐部病変の存在

4: アタッチメントレベル

- 答え:1

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第80問

国の行う調査で12歳児のDMFTに関する情報が得られるのはどれか。2つ選べ。

1: 患者調査

2: 学校保健統計調查

3: 歯科疾患実態調査

4: 国民健康・栄養調査

- 答え:2 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

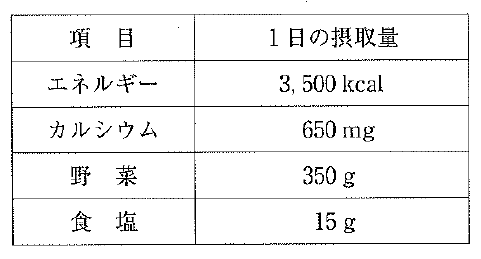

第23回午後:第81問

25歲の女性。身長160cm、体重65kg、事務職で週末に軽度な運動を行っている。1日の食事摂取量を表に示す。改善すべきものはどれか。2つ選べ。

1: エネルギー

2: カルシウム

3: 野菜

4: 食塩

- 答え:1 ・4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

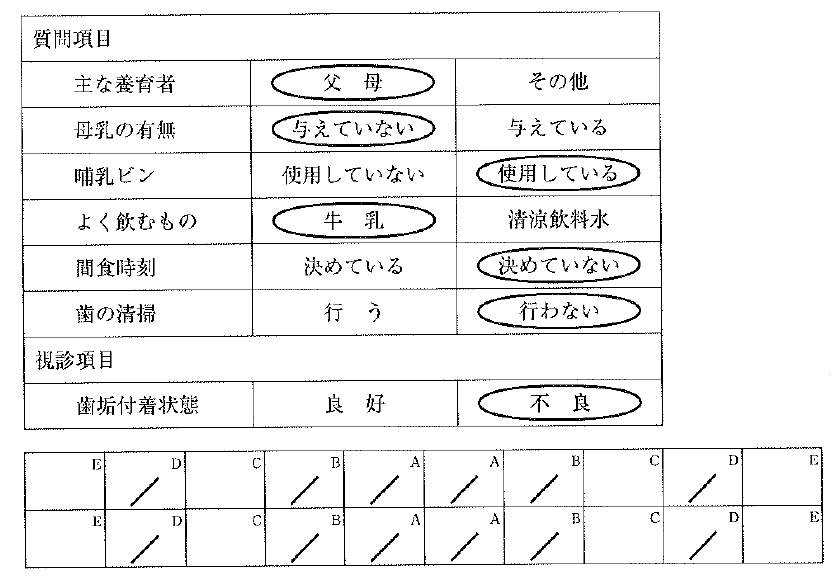

第23回午後:第82問

1歳8か月の男児。町の保健センターで実施している歯科健康診査のため母親と訪れた。全身的な異常は認められない。質問票と歯科健康診査結果の一部を示す。プラッシング指導に加えて行うべき歯科保健指導はどれか。2つ選べ。

1: 1日4回の間食を指導する。

2: 哺乳ビンの使用を中止させる。

3: フッ化物の歯面塗布を勧める。

4: 未萌出歯のエックス線検査を勧める。

- 答え:2 ・3

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第83問

歯磨剤の成分と効果との組合せで正しいのはどれか。

1: フッ化第一スズーーー歯周疾患の予防

2: 乳酸アルミニウムーーー歯石沈着の防止

3: ポリリン酸ナトリウムーーー知覚過敏の抑制

4: ポリエチレングリコールーーータバコの色素沈着物の除去

- 答え:4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第84問

25歳の女性。定期健康診査のため来院した。現在、妊娠12週でつわりがあり、歯磨きの時に不快感があるという。口腔内に異常は認められない。歯科保健指導時の会話を示す。 歯科衛生士:歯磨き剤は使っていますか。 患 者:今まで通り使っています。以前は気にならなかった歯磨き剤の臭いで気分が悪くなります。 歯科衛生士:歯磨きの時に気分が悪くなるようでしたら、つわりが落ち着くまでは ①「香料の少ないものを選んではどうでしょうか。」 ②「歯プラシの毛束部分が小さめのものを用い、」 ③「顔を上に向けて磨きましょう。」 ④「食後にこだわらず磨いてください。」 下線部(カギカッコ部)で適切でないのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:3

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第85問

家庭用品品質表示法により歯ブラシのパッケージに表示が義務づけられている項目はどれか。2つ選べ。

1: 毛の材質

2: 毛の長さ

3: 耐熱温度

4: 対象年齢

- 答え:1 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第86問

口腔清掃の自立度判定基準(BDR指標)で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 一部介助、全介助の2段階で評価する。

2: Bの評価は電動歯ブラシの使用を含む。

3: Dは「義歯清掃」の評価項目である。

4: Rは「うがい」の評価項目である。

- 答え:2 ・4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第87問

認知症患者への対応で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 誤った言動は直ちに指摘する。

2: 幼児に用いる言葉で話しかける。

3: 一緒にやってみせて行動を促す。

4: 主観的情報の収集は介護者に協力を得る。

- 答え:3 ・4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第88問

摂食・嚥下過程と機能障害の症状との組合せで正しいのはどれか。

1: 先行期ーーーむせ

2: 準備期ーーー口腔内残留

3: 口腔期ーーー鼻漏

4: 咽頭期ーーー食べこぼし

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第89問

喫煙と関連するのはどれか。2つ選べ。

1: 白板症

2: 粘波囊胞

3: 口唇ヘルペス

4: メラニン色素沈着症

- 答え:1 ・4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第90問

低栄養状態の指標となるのはどれか。2つ選べ。

1: BMI

2: 血糖値

3: HbA1c値

4: 血清アルプミン濃度

- 答え:1 ・4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第91問

ライフステージと口腔に現れやすい症状との組合せで正しいのはどれか。

1: 妊産婦期ーーー歯肉炎の軽滅

2: 学齢期ーーー唾液分泌量の減少

3: 青年期ーーー永久歯喪失の急増

4: 老年期ーーー歯根面う蝕の増加

- 答え:4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第92問

ハイリスクアプローチはどれか。2つ選べ。

1: う触活動性の高い児童を対象とした歯磨き教室

2: 児童の保護者を対象とした食育教室

3: 事業所の高血圧者を対象とした食生活改善教室

4: 地域の60歳の者を対象とした健康体操教室

- 答え:1 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第93問

歯科衛生士の業務で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 残根の抜歯

2: 歯周組織検査

3: レジン充填の研磨

4: 支台築造窩洞形成

- 答え:2 ・3

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第94問

黄色バイオハザードマークのついた容器に廃棄するのはどれか。2つ選べ。

1: 折れたブローチ

2: 使用後の注射針

3: 膿汁を吸収したガーぜ

4: 使用済みのテンポラリークラウン

- 答え:1 ・2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第95問

飛沫感染するのはどれか。

1: C型肝炎ウイルス

2: ムンプスウイルス

3: 単純ヘルペスウイルス

4: ヒト免疫不全ウイルス

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第96問

リン酸酸性フッ化ナトリウム製剤の繰り返し使用を避けるのはどれか。2つ選べ。

1: 金合金

2: ジルコニア

3: ポーセレン

4: コンポジットレジン

- 答え:3 ・4

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第97問

①②に入る語句の組合せで正しいのはどれか。 粉液型合着用セメントの液体を容器から練板に取り出す場合は、容器を「①」に保持し、「②」。

1: ①斜め ②ノズルを練板につけて出す

2: ①斜め ②ノズルから1滴ずつ滴下する

3: ①垂直 ②ノズルを練板につけて出す

4: ①垂直 ②ノズルから1滴ずつ滴下する

- 答え:4

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第98問

70歳の女性。3年前から心臓ペースメーカーを装着している。転倒による上顎前歯の破折を訴えて来院した。歯科医師に検査の準備を指示された。適切でないのはどれか。

1: 温度診

2: 動揺度測定

3: 歯髄電気診

4: エックス線検査

- 答え:3

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

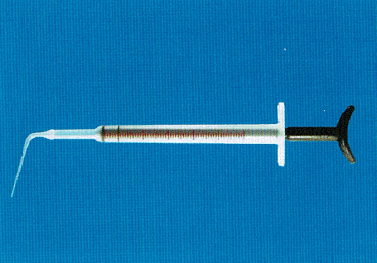

第23回午後:第99問

器具の写真(別冊午後No.15)を別に示す。次亜塩素酸ナトリウム溶液を入れて行う処置はどれか。

1: 根管貼薬

2: 根管洗浄

3: う窩の消毒

4: ポケット洗浄

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

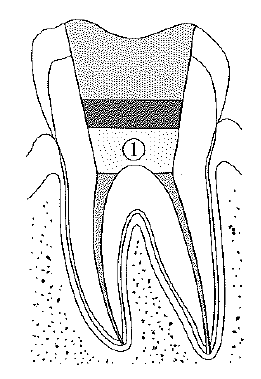

第23回午後:第100問

生活断髄法の模式図を示す。①はどれか。

1: 水酸化カルシウム製剤

2: サンダラックアルコール

3: グラスアイオノマーセメント

4: 酸化亜鉛ユージノールセメント

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第101問

①②に入る語句の組合せで正しいのはどれか。 部分床義歯を製作するにあたって加圧印象を行うことになった。まず、既製トレーによる ① を行い、個人トレーを製作する。次に、個人トレー②とより印象採得を行う。

1: ①概形印象採得 ②非弾性印象材

2: ①概形印象採得 ②弾性印象材

3: ①精密印象採得 ②非弾性印象材

4: ①精密印象採得 ②弾性印象材

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第102問

咬合採得に使用する材料で精度が高く流動性に優れているのはどれか。

1: ワックス

2: コンパウンド

3: シリコーンラバー

4: テンボラリーストッピング

- 答え:3

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

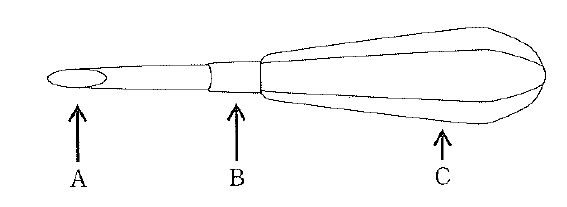

第23回午後:第103問

抜歯をすることになり、準備した器具を図に示す。この器具の受け渡し法として正しいのはどれか。

1: A部を把持し、術者にC部を向けて渡す。

2: B部を把持し、術者にC部を向けて渡す。

3: B部を把持し、術者にA部を向けて渡す。

4: C部を把持し、術者にA部を向けて渡す。

- 答え:2

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第104問

器材の写真(別冊午後No.16)を別に示す。これとともに使用する器具はどれか。

1: ホウプライヤー

2: モスキートフォーセップス

3: リガチャーインスツルメント

4: リガチャータイイングプライヤー

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第105問

2歳の男児。転倒により上顎乳前歯を完全脱白した。受傷後30分で来院したので緊急に処置を行うことになったが体動が著しい。この患児に対して行うべき対応法はどれか。

1: 抑制法

2: TSD法

3: モデリング法

4: ハンドオーバーマウス法

- 答え:1

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第106問

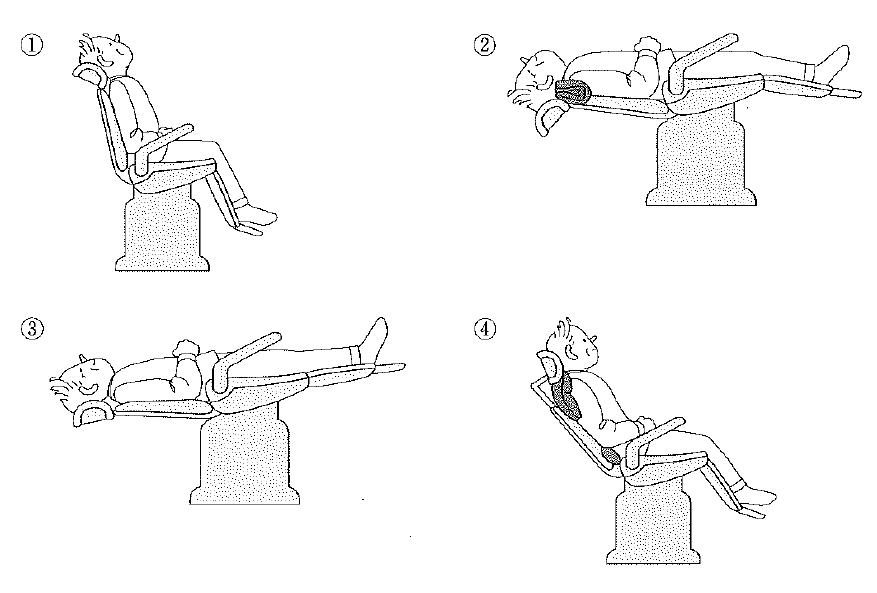

著しい猫背になっている高齢患者の診察時の体位の模式図を示す。適切なのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:4

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第107問

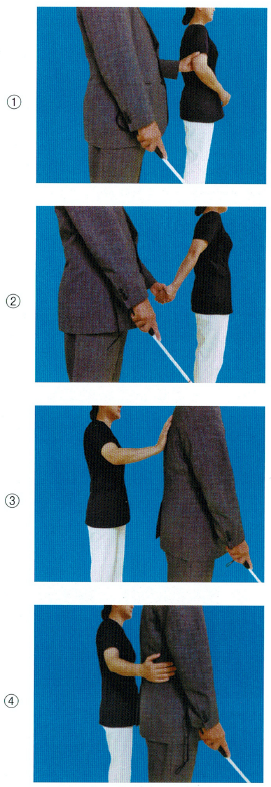

視覚障害のある人の誘導方法の写真(別冊午後No.17)を別に示す。正しいのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:1

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第108問

28歳の女性。左側臼歯部の冷水痛を訴えて来院した。口腔内診査ではう蝕は認められない。エックス線撮影を行うことになった。適切と思われる撮影法はどれか。2つ選べ。

1: 咬翼法

2: 咬合法

3: 二等分法

4: ウォーターズ法

- 答え:1 ・3

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第109問

血液検査の結果で、感染源となる可能性が最も高いと考えられる 組合せはどれか。

1: HBs抗原(+)ーーーHBe抗原(+)

2: HBs抗原(+)ーーーHBe抗体(+)

3: HBs抗体(+)ーーーHBe抗体(+)

4: HBs抗体(-)ーーーHBe抗体(+)

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第110問

血液を用いた検体検査で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 急性炎症で白血球数が増加する。

2: 貧血は白血球数が減少した状態をいう。

3: 血小板数が減少すると止血しやすくなる。

4: 脱水により相対的に血液中の赤血球濃度が高くなる。

- 答え:1 ・4

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する