歯科保健指導論の過去問

第28回午前:第80問

認知ADLの把握ができるのはどれか。2つ選べ。

1: Barthel Index

2: 日常生活機能評価

3: FIM(機能的自立度評価)

4: 障害高齢者の日常生活自立度判定基準

- 答え:2 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午前:第82問

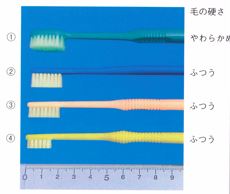

1歳の女児。母親とともに定期歯科健康診査のため来院した。口腔内診査の結果、歯肉は健康であったが歯垢の軽度付着が認められた。保護者から仕上げ磨きに適した歯ブラシについて質問を受けた。歯ブラシの写真(別冊午前 No.21)を別に示す。 推奨するのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午前:第85問

3歳7か月の男児。3歳児歯科健康診査の受診に保護者と訪れた。う蝕罹患型はA型で、歯列咬合に異常はなく、清掃不良「有」の判定であった。1歳6か月児歯科健康診査時では0₂の判定を受けていたが、歯科医院の受診はしていなかったという。 事後措置で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 小児科の受診を勧める。

2: 歯の清掃方法を指導する。

3: 虐待が疑われるので児童相談所へ通報する。

4: 歯科医院でう蝕の治療を受けるよう指導する。

- 答え:2 ・4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午前:第86問

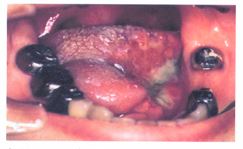

67歳の女性。左舌癌の切除再建術後3週で、主治医より退院後の口腔衛生管理を依頼された。まだ創部がしみるという。来院時の口腔内写真(別冊午前No.22)を別に示す。口腔衛生管理を行うにあたり考慮するのはどれか。2つ選べ。

1: 鼻呼吸

2: 体脂肪率

3: 舌の可動域

4: 患者の心理状態

- 答え:3 ・4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午前:第88問

妊娠に関連する時期と食生活指導の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 非妊娠時ーーーBMI18.5未満の者を対象に個別指導

2: 初期ーーー葉酸摂取のための栄養機能食品の推奨

3: 中期ーーー牛乳・乳製品の1日量の増加

4: 末期ーーー250kcalのエネルギー摂取量の付加

- 答え:1 ・2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午前:第90問

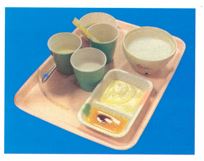

80歳の女性。大腿骨頸部骨折にて入院していたが、病状と栄養が改善したため、介護保険施設に再入所した。食欲があり、現在歯数は24歯、RSSTは5回、食事中は口唇閉鎖し、こぼすことなく摂取している。再入所後の食形態の写真(別冊午前No.23)を別に示す。食生活指導で改善することが望ましいのはどれか。2つ選べ。

1: 水分にとろみをつける。

2: コップを用いて自立摂取してもらう。

3: ペースト食を維持することが推奨される。

4: 本人の体調をみて、食形態を段階的に上げていく。

- 答え:2 ・4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午前:第92問

87歳の女性。むせることがあることを主訴として歯科診療所に来院した。1か月前に友人と会話中に意識を消失し、救急搬送されたが、次の日には歩いて退院したという。退院後に気息性嗄声が発生し、食事の際にむせることが気になっているという。 麻痺が考えられるのはどれか。

1: 顔面神経

2: 舌下神経

3: 舌咽神経

4: 迷走神経

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午前:第93問

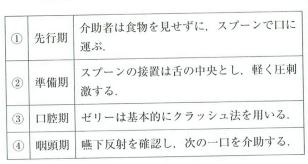

要介護高齢者に対する摂食嚥下の段階と食事介助の組合せを表に示す。 正しいのはどれか。2つ選べ。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:2 ・4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午前:第94問

18歳の女性。舌がいつも前に出てきていることを主訴として来院した。 口腔筋機能療法(MFT)で舌尖を固定する位置(スポット)の指導を行うことになった。初診時の口腔内写真(別冊午前No.24)を別に示す。 固定する位置はどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午前:第95問

3歳の男児。脳性麻痺があり食事の際に過開口になり、スプーンを咬んだり、食べこぼしもみられる。まず獲得すべき摂食機能はどれか。

1: 捕食機能

2: 自食機能

3: 押しつぶし機能

4: すりつぶし機能

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

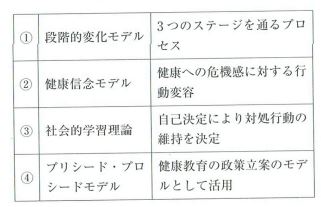

第28回午後:第78問

行動変容に関連する理論とその内容の組合せを表に示す。正しいのはどれか。2つ選べ。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:2 ・4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

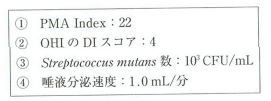

第28回午後:第79問

15歳の女子。歯科医師より矯正治療開始前の口腔衛生管理の指示を受けた。DMFTは0本である。口腔内検査の結果を表に示す。改善すべき指標はどれか。2つ選べ。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:1 ・2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第80問

地域の在宅療養者の受療行動を把握できるのはどれか。

1: 患者調査

2: 人口動態調査

3: 歯科疾患実態調査

4: 国民健康・栄養調査

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

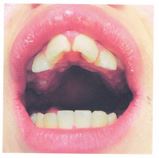

第28回午後:第82問

25歳の男性。下顎骨骨折治療のため顎間固定中である。口腔内写真(別冊午後No.22)を別に示す。口腔衛生管理に用いるのはどれか。2つ選べ。

1: 人工唾液

2: 口腔洗浄器

3: タフトブラシ

4: デンタルフロス

- 答え:2 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第83問

10歳の女児。保護者から奥歯が上手に磨けないことを主訴として来院した。出生時から脳性麻痺の診断があり、日常生活は全介助で、緊張すると噛みしめてしまうという。歯科医師の診察でう蝕はなかったが、歯頸部に歯垢が付着していた。初診時の写真(別冊午後No.23)を別に示す。口腔衛生管理で保護者へ説明するのはどれか。2つ選べ。

1: 本人に口唇閉鎖を促すよう説明する。

2: 清掃時に用いる開口保持器具を紹介する。

3: 歯科医院での定期管理の必要性を説明する。

4: う蝕がないので適切に磨けていることを伝える。

- 答え:2 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第84問

健康日本21(第二次)における非感染性疾患(NCD)はどれか。2つ選べ。

1: COPD

2: 破傷風

3: 虚血性心疾患

4: エボラ出血熱

- 答え:1 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第85問

特定健康診査・特定保健指導の目的はどれか。

1: 生活習慣の改善

2: 特定疾患の早期発見

3: 職業性疾病の進行防止

4: 地域住民の組織づくり

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第86問

日本人の食事摂取基準(2015年版)で、BMI=21.0が[やせ者]となるのはどれか。

1: 18~29歳

2: 30~49歳

3: 50~69歳

4: 70歳以上

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第87問

学校歯科健康診断でCOを有する児童への事後措置として適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 頬杖癖をやめさせる。

2: 歯科医院での治療を勧める。

3: 鏡で当該部位を確認させる。

4: むし歯の成り立ちを理解させる。

- 答え:3 ・4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する