歯科保健指導論の過去問

第28回午後:第88問

食生活指針(平成28年)の項目で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 欧米の食文化や世界の産物を活かして。

2: 食塩は控えめに、脂肪は質と量を考えて。

3: 1日の睡眠のリズムから、健やかな生活リズムを。

4: 適切な運動とバランスのよい食事で、適正体重の維持を。

- 答え:2 ・4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第89問

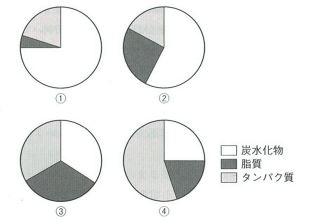

日本人成人におけるエネルギーを産生する栄養素の摂取比率(エネルギー比率)を図に示す。推奨するのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第92問

呼吸機能に関する間接訓練で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 咳嗽訓練

2: 筋機能訓練

3: シャキア法

4: 胸郭可動域訓練

- 答え:1 ・4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第93問

口腔筋機能療法(MFT)の指導について正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 訓練は2~4週ごとの来院時に行う。

2: 咀嚼訓練は水分の多い食材で実施する。

3: 舌訓練は舌の挙上力や運動性を高める。

4: 発音訓練は発音時に舌が歯列を越えないようにする。

- 答え:3 ・4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第94問

2歳児における咀嚼機能の獲得不全の原因として考えられるのはどれか。 2つ選べ。

1: 先天性歯

2: 口腔の習癖

3: 母乳摂取の遷延

4: 中枢神経系の疾患

- 答え:3 ・4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第95問

摂食嚥下過程の順序はどれか。

1: 咀嚼→食塊形成→捕食→咽頭への移送

2: 捕食→咀嚼→食塊形成→咽頭への移送

3: 咀嚼→咽頭への移送→食塊形成→捕食

4: 捕食→食塊形成→咀嚼→咽頭への移送

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午後:第78問

小児の成長に伴う情動発達で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 反応が多様化する。

2: 持続時間が長くなる。

3: 個人差が少なくなる。

4: 行動からの推測が容易になる。

- 答え:1 ・2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午後:第79問

ある事業所で40〜50歳の特定保健指導の対象となった社員50名に対して、産業医の総評のあと、歯科衛生士が30分ほど講話をすることになった。 講話の内容として適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 低栄養の予防

2: 定期的な歯科受診

3: サルコペニアの子防

4: 歯周病と医科疾患の関連性

- 答え:2 ・4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午後:第80問

88歳の女性。硬いものが噛めないことを主訴として家族から往診を依頼された。5年前に脳梗塞を発症し、屋内での生活は息子夫婦からの介助を必要としている。日中はベット上での生活が主体であるが、座位は保てるという。介助により車椅子への移乗は可能である。 障害高齢者日常生活自立度はどれか。

1: J1

2: A1

3: B2

4: C2

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午後:第83問

乳幼児期と保健管理の組合せで適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 7〜8か月ーーー口の中を触れることに慣れさせる。

2: 1歳6か月ーーー指しゃぷりの習慣をやめさせる。

3: 3歲ーーー日常の歯磨きが自立する。

4: 5歲ーーー食生活を含めた口腔管理が必要になる。

- 答え:1 ・4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午後:第85問

73歳の女性。食道癌の診断で術前化学療法を行うため、支持療法として周術期口腔衛生管理の依頼があった。化学療法は2クール実施される予定である。 化学療法後に起こりうる口腔内の有事事象はどれか。2つ選べ。

1: 舌の麻痺

2: 味覚の変化

3: 唾液分泌量の増加

4: 口腔粘膜炎による疼痛

- 答え:2 ・4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午後:第86問

幼稚園のブレイルームで保護者40名を対象に、歯科衛生士1名が15分の歯科保健指導を行うことになった。 適切なのはどれか。

1: スライドを用いた講話

2: 聞き取りによる問題抽出

3: ペープサートを用いた演劇

4: 歯ブラシを使った全員参加型の指導

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午後:第87問

歯科衛生士が行う居宅療養管理指導で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 医療保険で実施する。

2: 居宅サービス計画に基づいて実施する。

3: 通院可能な患者も利用することができる。

4: 摂食嚥下機能に関する実地指導を行うことができる。

- 答え:2 ・4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

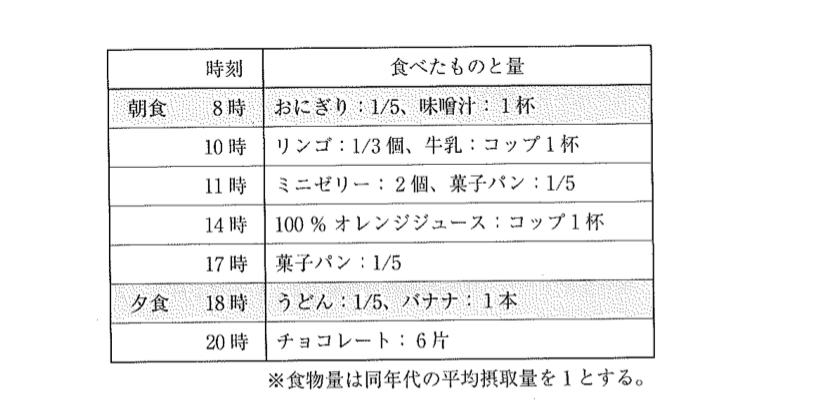

第27回午後:第89問

3歳の男児の保護者へ食生活指導を行うこととなった。ある日の男児の食事記録を示す。 指導内客で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 手づかみ食べを基本にする。

2: 間食の回数と量を制限する。

3: 朝昼夕の食事を基本に改善する。

4: 飲料をスポーツドリンクに変更する。

- 答え:2 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

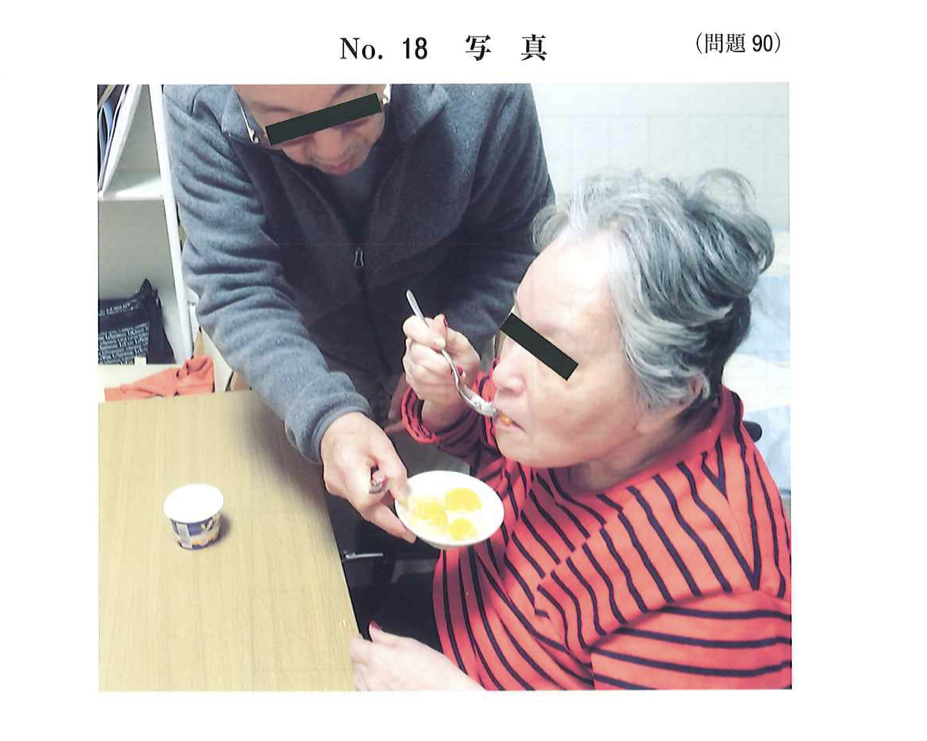

第27回午後:第90問

72歳の女性。パーキンソン病による精神と身体の活動低下があるが介助自活は可能で、前屈姿勢の症状がみられる。咀嚼嚥下機能に異常は認められない。家族が食事の介助をしている写真(別冊午後No.18)を別に示す。 家族に対する適切な指導はどれか。2つ選べ。

1: なるべく患者自身で食べるように促す。

2: 介助者は前傾姿勢で見守るようにする。

3: 食べこぼしを防止するためにテーブルを離す。

4: 頸部を前屈する目的で食器を低い位置に置く。

- 答え:1 ・4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午後:第92問

76歳の男性。食後よくむせることを主訴として来院した。1年前に脳血管疾患を発症したという。摂食嚥下機能障害と診断され、リハビリテーションを行うことになった。 適切な代償的アプローチはどれか。

1: 食前に口腔周囲筋強化訓練を行う。

2: 摂食時の姿勢は45度仰臥位をとる。

3: 食物形態を噛みごたえのあるものにする。

4: 頸部の過伸展を防ぐためコップの縁を切る。

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午後:第94問

34歳の女性。むせることを主訴として保護者と来院した。脳性麻痺との診断があり、幼少期から刻み食を食べていたが、2か月前からむせるという。口腔内に特に病変はない。食事の評価の写真(別冊午後No.19)を別に示す。 矢印が示す検査でわかるのはどれか。2つ選べ。

1: 誤嚥

2: 咀嚼

3: 嚥下音

4: 食塊残留

- 答え:1 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午後:第95問

重度心身障害児の摂食機能療法で、食環境指導はどれか。

1: 増粘剤の使用

2: 水分摂取指導

3: 食直後の臥床指導

4: 座位保持椅子の使用

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第79問

53歳の女性。初診時の会話を以下に示す。 歯科衛生士:今日はどういったことで来院されましたか。 患者:左下の歯肉が痛むので。 歯科衛生士:いつ頃から痛みましたか。 患者:今回は、昨晩の夕食時です。実は、半年ぐらい前から時々痛むことがありました。 歯科衛生士:それは、ずいぷん我慢なさったのですね。 どういう時に痛みますか。思い当たることはありますか。 患者:食べた物の影響ではないと思います。忙しくて疲れがたまってくると噛んだ時に痛むようになった気がします。 歯科衛生士:なるほど体の疲れと関係があるかもしれないということですね。その時の生活状況をもう少ししくお話しいただけますか。 コミュニケーション技法で焦点化(フォーカシング)の部分はどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する