第28回午前第90問の類似問題

第31回午前:第89問

85歳の女性。骨折で要介護状態となり介護施設に入所している。普通食を摂取していたが、臼歯部両側遊離端義歯を紛失して歯科訪問診療を受診した。義歯製作までに食事形態の変更が必要となった。むせはないという。野菜の炒め煮の食事形態の写真(別冊午前 No.31)を別に示す。 適切なのはどれか。1つ選べ。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午後:第90問

86歳の男性。お茶や汁物でのむせを訴えて来院した。座位で常食を食べているが、時々椅子から転落しそうになるという。BMIは18.0、要介護3、咀嚼能力に間題はない。嚥下機能の評価を実施したところ、RSSTは2回であった。食事支援として適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 一口量を増やす。

2: 食形態を変更する。

3: 安定した姿勢を確保する。

4: 低カロリーの食事にする。

- 答え:2 ・3

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午後:第84問

85歳の女性。食べこぼしが気になり来院した。2年前から関節リウマチの影響による手指関節機能低下と視力低下があり、ブラッシング能力が低下して口腔内環境が悪化しているという。適切な指導はどれか。2つ選べ。

1: 手鏡の使用

2: 口唇圧訓練

3: 歯間ブラシの使用

4: 定期的な歯科受診

- 答え:2 ・4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第26回午後:第86問

87歳の男性。5年前から認知症が悪化し、施設に入居して全介助であるという。施設職員からよくむせることを主訴として歯科訪問診療を依頼された。食事はおかゆと刻んだおかずを食べているという。誤嚥性肺炎はこれまで発症していない。食後の義歯の写真(別冊午前No.19)を別に示す。 最初に行う対応はどれか。

1: 禁食の指示

2: 義歯のリベース

3: 食物残渣の確認

4: RSSTによる嚥下評価

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午後:第92問

76歳の男性。食後よくむせることを主訴として来院した。1年前に脳血管疾患を発症したという。摂食嚥下機能障害と診断され、リハビリテーションを行うことになった。 適切な代償的アプローチはどれか。

1: 食前に口腔周囲筋強化訓練を行う。

2: 摂食時の姿勢は45度仰臥位をとる。

3: 食物形態を噛みごたえのあるものにする。

4: 頸部の過伸展を防ぐためコップの縁を切る。

- 答え:2

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午前:第61問

84歳の女性。脳血管障害後遺症で胃瘻からの栄養を行っている。ADLは全介助である。口腔健康管理を行うことになった。栄養注入後に口腔清掃を行うとき、嘔吐しにくい体位はどれか。2つ選べ。

1: 仰臥位

2: ファーラー位

3: セミファーラー位

4: 左を下にした側臥位

- 答え:2 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午後:第59問

75歳の女性。食べにくいことを主訴として来院した。脳幹梗塞の後遺症により右側の舌に麻痺が生じたため、舌接触補助床が製作された。口腔内に装着した写真(別冊午後No.23)を別に示す。改善できるのはどれか。1つ選べ。

1: 口腔への取り込み

2: 口腔から咽頭への送り込み

3: 咽頭から食道への送り込み

4: 食道から胃への送り込み

- 答え:2

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第25回午後:第83問

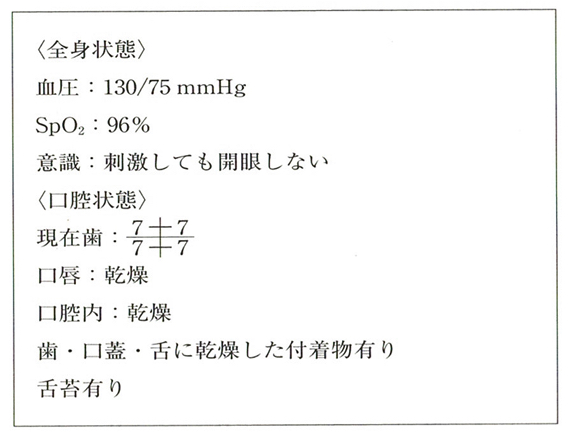

58歳の男性。4日前に脳梗塞で入院し、投薬による内科的治療を受けている。病室での口腔ケアの依頼を受けた。全身状態および口腔状態の概要は表のとおりである。口腔ケアを行うにあたり適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 座位で行う。

2: RSSTで嚥下機能を確認する。

3: 口腔内を潤してからケアを行う。

4: SpO2値の低下がみられないか注意する。

- 答え:3 ・4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第95問

76歳の男性。食べるのに時間がかかると施設職員から相談された。2年前に脳梗塞を発症したが、むせはなく、装具を用いて自力摂取をしているという。初診時に食事指導を行い食事時間は短縮したという。再評価時の食事風景の写真(別冊午前No.32)を別に示す。行った食事支援はどれか。2つ選べ。

1: 食具の決定

2: 食器の変更

3: 普通食への変更

4: 胃食道逆流への対応

- 答え:1 ・2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

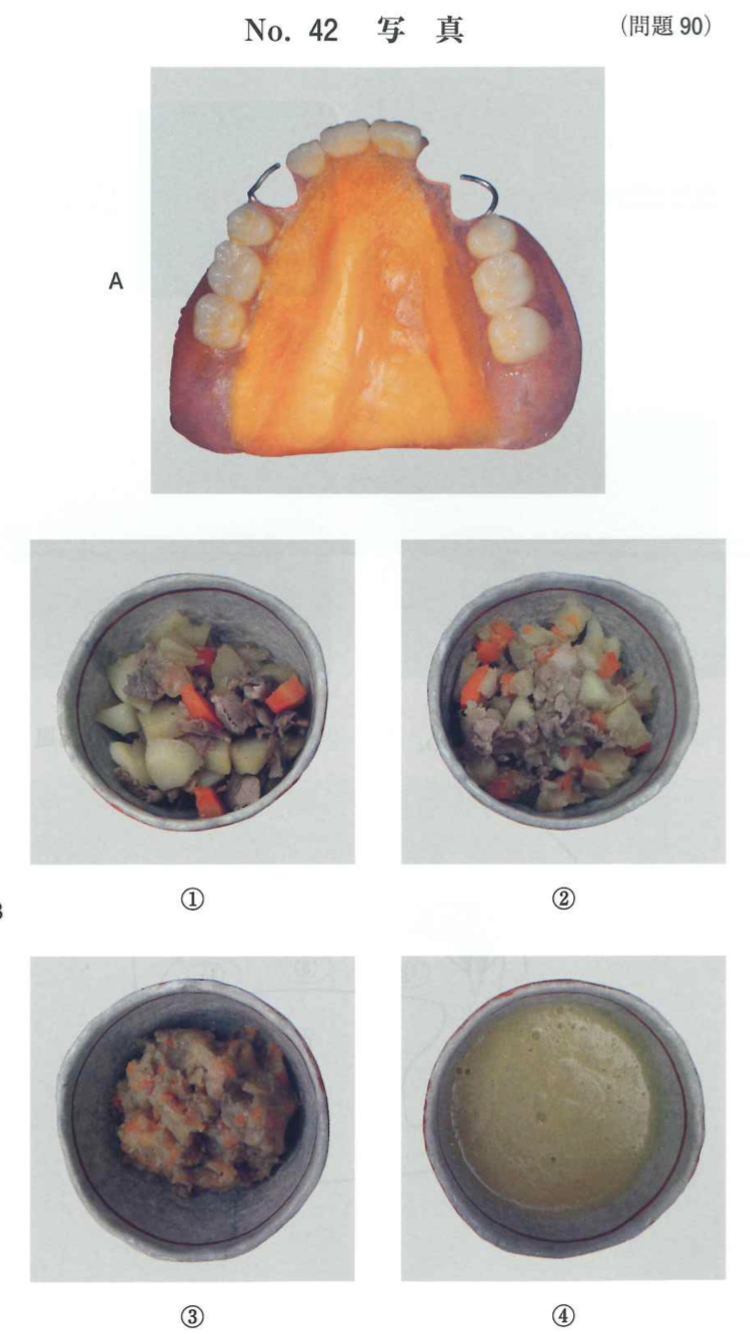

第30回午前:第94問

87歳の女性。食事量が減ってきたことを心配した家族から歯科訪問診療の依頼を受けた。食事中に食べこぼしが多いという。口腔機能に関する検査結果を表に示す。機能が低下していると考えられるのはどれか。1つ選べ。

1: 嚥下

2: 咀嚼

3: 口唇閉鎖

4: 唾液分泌

- 答え:3

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

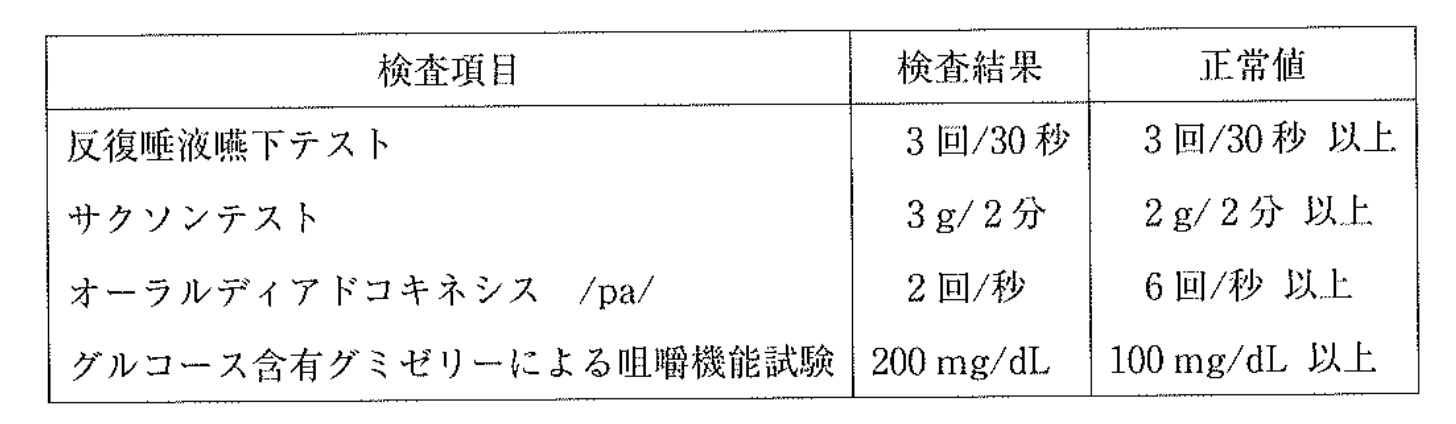

第28回午前:第45問

63歳の女性。上顎左側臼歯部歯肉からの出血を主訴として来院した。ブラッシング指導とスケーリング後に SRP を行うことになった。口腔内写真(別冊午前 No.6A)とグレーシータイプキュレットの写真(別冊午前 No.6B)を別に示す。 丸印で囲んだ部位に用いるのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

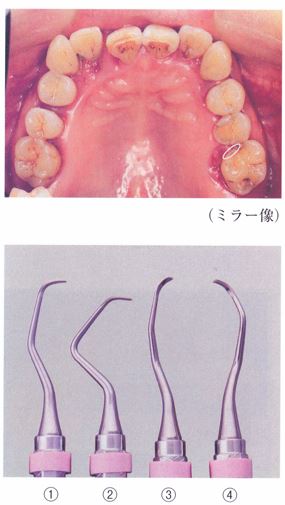

第31回午後:第90問

73歳の男性。1年前に脳卒中を発症したという。退院後、食事がうまくいかないということで特殊な調整を行った上題の義歯を製作した。義歯の写真(別冊午後 No.42A)と、入居している施設で提供可能な食事の写真(別冊午後 No.42B)を別に示す。 適切な食形態はどれか。1つ選べ。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第22回午後:第60問

70歳の女性。中等度の歯周疾患で、歯周治療を開始することになった。糖尿病で服薬治療を受けている。 SRPで注意すべきことはどれか。2つ選べ。

1: 感染

2: 低血糖発作

3: 多量出血によるショック

4: 消毒薬によるアレルギー

- 答え:1 ・2

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第60問

88歳の男性。介護保険施設に入所中である。認知機能の低下がみられ、摂食障害のため胃痩での管理が行われている。寝返りも介助で行っているという。 患者が普段過ごしている状態の写真(別冊午後No.17)を別に示す。この患者の日常生活自立度(寝たきり度)として正しいのはどれか。

1: ランクA

2: ランクB

3: ランクC

4: ランクJ

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午前:第59問

80歳の男性。家族から歯の付け根の白くなっているのが気になることを主訴として歯科訪問診療の依頼を受けた。進行性核上性麻痺により自宅療養中である。ADLは全介助、胃痩にて禁食状態であり、唾液誤嚥による反復性の誤嚥性肺炎に罹患している。患者のロ腔内写真(別冊午前No.16)を別に示す。 適切な口腔衛生管理はどれか、2つ選べ。

1: 洗口の指導

2: フッ化物塗布

3: 超音波スケーラーの使用

4: 家族への歯面清掃法の指導

- 答え:2 ・4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

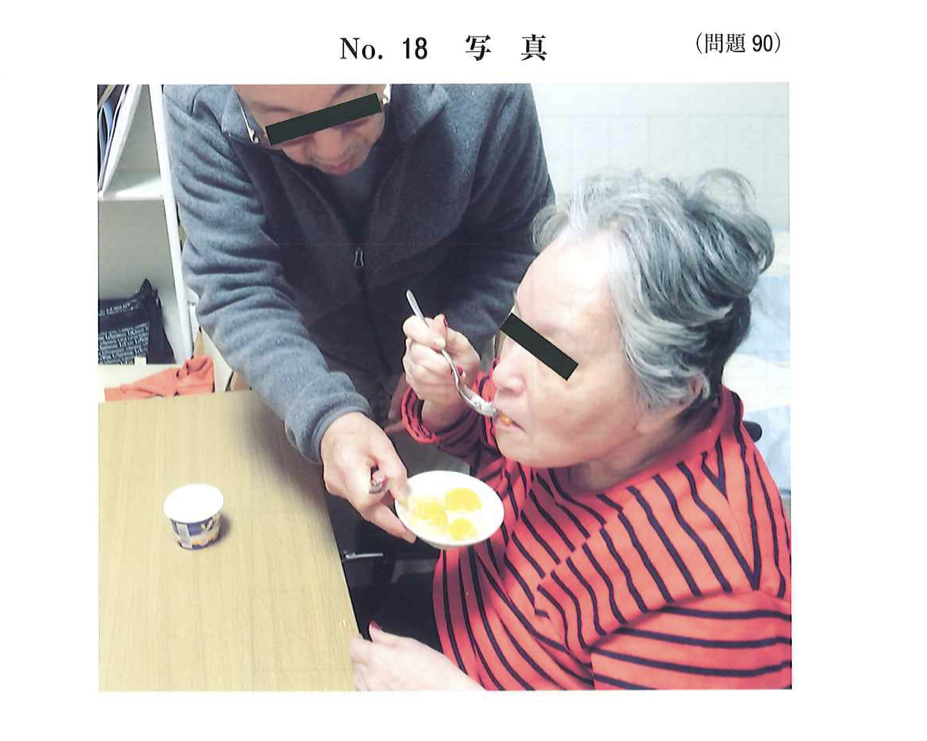

第27回午後:第90問

72歳の女性。パーキンソン病による精神と身体の活動低下があるが介助自活は可能で、前屈姿勢の症状がみられる。咀嚼嚥下機能に異常は認められない。家族が食事の介助をしている写真(別冊午後No.18)を別に示す。 家族に対する適切な指導はどれか。2つ選べ。

1: なるべく患者自身で食べるように促す。

2: 介助者は前傾姿勢で見守るようにする。

3: 食べこぼしを防止するためにテーブルを離す。

4: 頸部を前屈する目的で食器を低い位置に置く。

- 答え:1 ・4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

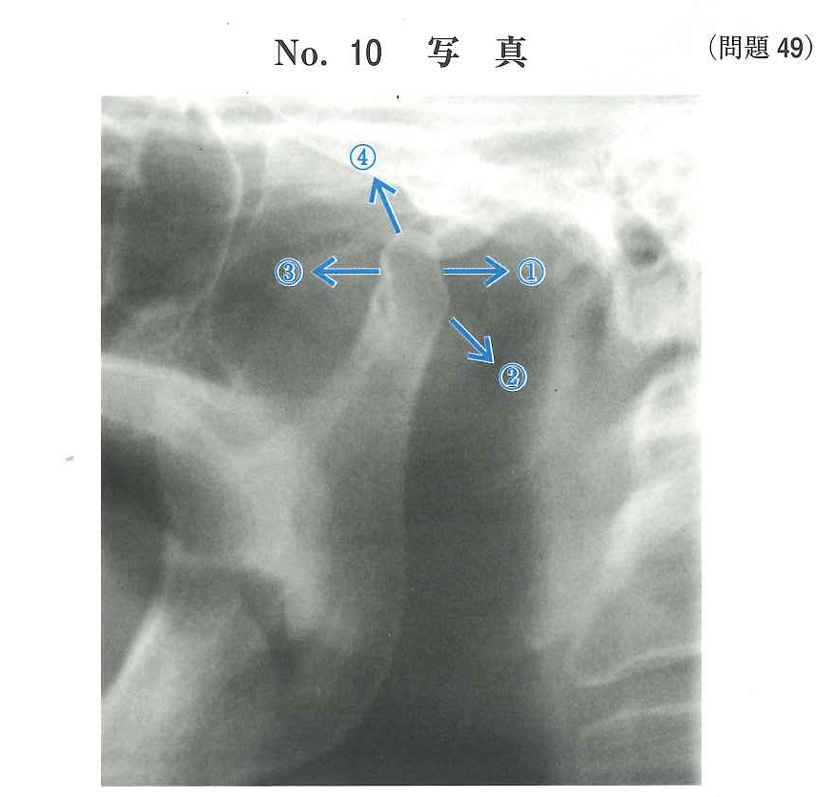

第25回午後:第49問

64歳の女性。口を閉じることができないと訴えて来院した。食事中に突然咬めなくなったという。左側顎関節脱臼と診断され徒手整復を行うことになった。エックス線写真(別冊午後No.10)を別に示す。下顎頭を誘導する正しい方向はどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:2

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午後:第33問

89歳の女性。認知症高齢者の日常生活自立度判定基準はレベルⅡbである。介護支援専門員より依頼があり、歯科訪問診療を開始した。初回訪問時の様子を以下に示す。 口腔清掃を実施した際に、上顎臼歯部頰側と咽頭近くに粉状の薬の残留が認められた。また、錠剤をうまく取り出すことができず、床に落としたりすることがあるという。 連携が必要なのはどれか。

1: 薬剤師

2: 栄養士

3: 臨床検査技師

4: 精神保健福祉士

- 答え:1

- 科目:歯科衛生士概論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

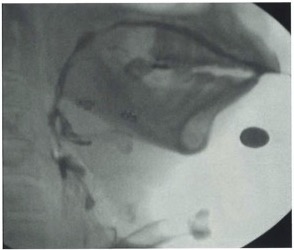

第30回午前:第37問

65歳の男性。摂食嚥下障害を主訴として来院し、嚥下造影検査を行った。嚥下後の造影画像(別冊午前 No.4)を別に示す。考えられる症状はどれか。2つ選べ。

1: 咽頭残留

2: 口腔内残留

3: 鼻腔への逆流

4: 絞扼感(胸部のつかえ)

- 答え:1 ・2

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第24回午後:第61問

88歳の女性。歯科訪問診療の依頼を受けた。食後、ブラッシングのため洗面台に向かっている写真(別冊午後 No.14)を別に示す。障害高齢者日常生活自立度の判定基準のランクとして考えられるのはどれか。2つ選べ。

1: ランクJ

2: ランクA

3: ランクB

4: ランクC

- 答え:2 ・3

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する