疾病の成り立ち及び回復過程の促進の過去問

第25回午前:第15問

歯質変色の副作用がある薬物はどれか。

1: アモキシシリン

2: セファレキシン

3: テトラサイクリン

4: クラリスロマイシン

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第24回午後:第8問

慢性炎症時に出現し、抗体を産生するのはどれか。

1: 好中球

2: 形質細胞

3: マクロファージ

4: T細胞〈Tリンパ球〉

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第24回午後:第9問

□に入る語句の組合せで正しいのはどれか。エナメル質の初期う蝕には□がみられ、さらに進行すると□が起こる。

1: 表層下脱灰/再石灰化

2: 表層下脱灰/実質欠損

3: 生活反応層/再石灰化

4: 生活反応層/実質欠損

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第24回午後:第10問

波動を触れる腫瘤の写真(別冊午後 No.2)を別に示す。腫瘤の主体をなす病理組織所見はどれか。

1: 骨形成

2: 粘液貯留

3: 角化物〈角質物〉

4: メラニン色素沈着

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

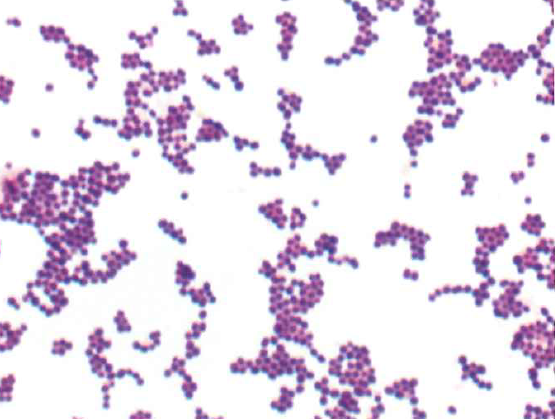

第24回午後:第11問

多剤耐性細菌のグラム染色像の写真(別冊午後 No.3)を別に示す。考えられるのはどれか。

1: Escherichia coli

2: Mycobacterium tuberculosis

3: Pseudomonas aeruginosa

4: Staphylococcus aureus

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

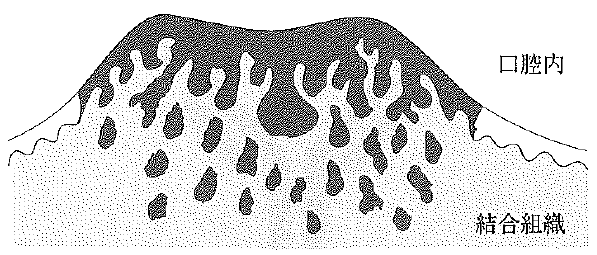

第24回午前:第9問

歯内腫瘍の病理組織の模式図を示す。黒塗りは腫瘍細胞の分布を示す。この腫瘍はどれか。

1: 乳頭腫

2: 線維腫

3: 線維肉腫

4: 扁平上皮癌

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第24回午前:第10問

歯牙腫で正しいのはどれか。

1: 高齢者に好発する。

2: セメント質は含まれない。

3: 歯の萌出障害の原因となる。

4: 顎骨を破壊して浸潤増殖する。

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

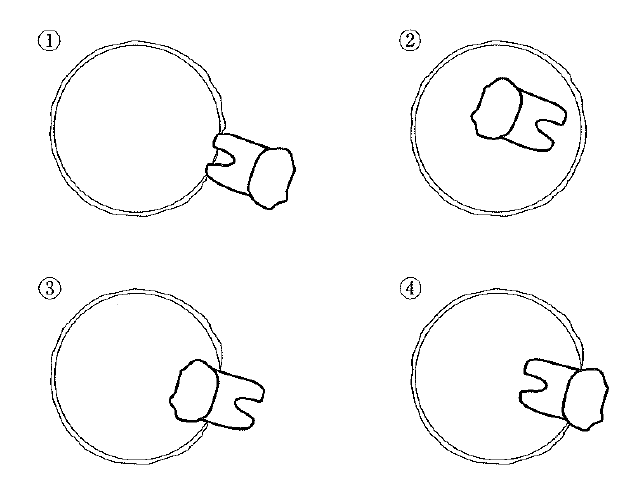

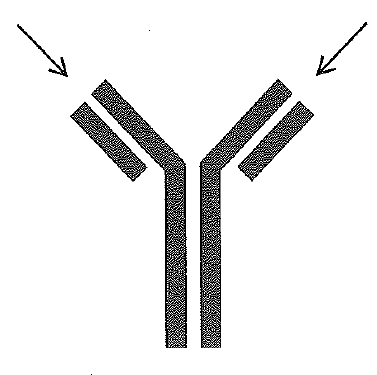

第24回午前:第12問

抗体〈IgG〉の基本構造の模式図を示す。矢印が示すのはどれか。

1: ヒンジ部

2: 抗原結合部

3: 補体結合部

4: Fcレセプター結合部

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

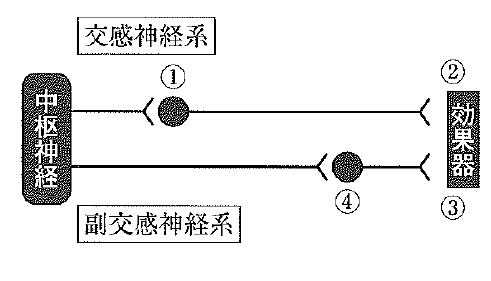

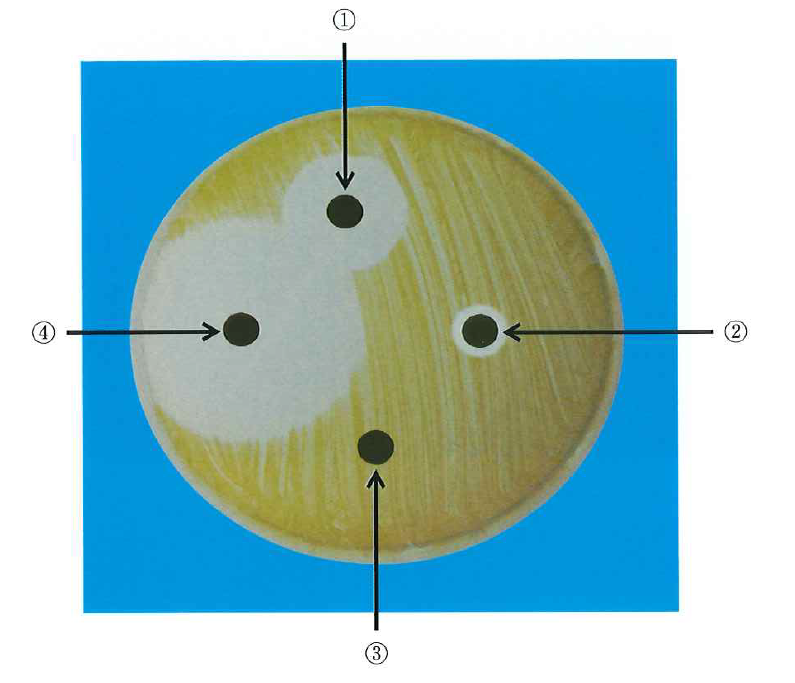

第24回午前:第13問

薬剤感受性試験の拡散法〈感受性ディスク法〉の写真(別冊午前 No.1)を別に示す。矢印で示した黒丸は薬剤を含んだディスクである。最も効果のあるのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第24回午前:第14問

ロキソプロフェンナトリウムが阻害するのはどれか。

1: コリンエステラーゼ

2: シクロオキシゲナーゼ

3: トランスペプチダーゼ

4: ホスホジエステラーゼ

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

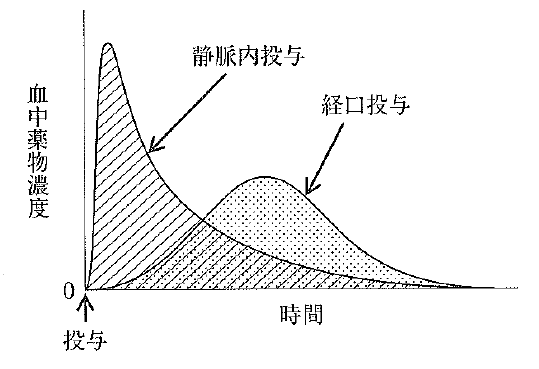

第24回午前:第15問

薬物を経口投与と静脈内投与したときの血中薬物濃度-時間曲線を図に示す。斜線部面積と点状部面積の2つの比から求められるのはどれか。

1: 分布容積

2: 生物学的利用能

3: 生物学的半減期

4: 全身クリアランス

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する