歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組みの過去問

第28回午後:第18問

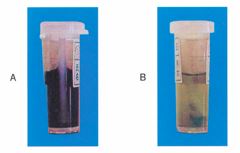

児童Aと児童Bのう蝕活動性試験の結果の写真(別冊午後No.2)を別に示す。児童Bで高いのはどれか。

1: 唾液の緩衝能

2: 歯質の耐酸性

3: 歯垢の酸産生能

4: 唾液中の乳酸桿菌数

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第20問

25歳の女性。健康相談会場で、上顎前歯の形態異常を相談された。口腔内を観察したところ、前歯部に歯の損耗(Tooth wear)がみられた。う蝕は認められなかった。原因として考えられるのはどれか。2つ選べ。

1: 口呼吸

2: 歯ぎしり

3: 抗菌薬の服用

4: 管楽器の演奏

- 答え:2 ・4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第21問

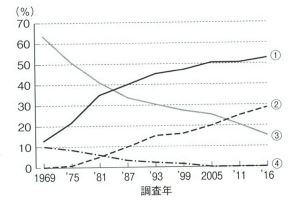

歯科疾患実態調査による歯磨き回数の年次推移を図に示す。①はどれか。

1: 時々みがく

2: 1日1回

3: 1日2回

4: 1日3回以上

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第22問

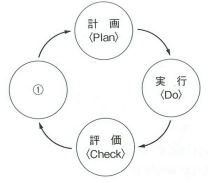

PDCAサイクルを図に示す。①はどれか。

1: 目標(Aim)

2: 改善(Action)

3: 能力(Ability)

4: 分析(Analysis)

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第24問

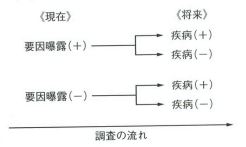

観察的疫学研究法の流れを図に示す。この方法はどれか。

1: 横断研究

2: 生態学的研究

3: 患者対照研究

4: コホート研究

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第26問

食品に表示されているマークを示す。根拠となる法律はどれか。

1: 食品表示法

2: 食品衛生法

3: 健康増進法

4: 食育基本法

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第27問

健康増進法に基づく事業はどれか。2つ選べ。

1: 特殊健康診査

2: 歯周疾患検診

3: 生活機能評価

4: 骨粗しょう症検診

- 答え:2 ・4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第28問

作業環境管理の目的はどれか。2つ選べ。

1: 障害の予防

2: 有害物の除去

3: 有害物の発生の抑制

4: 有害物の体内侵入の抑制

- 答え:2 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第30問

定期的に歯科検診を受けることを勧奨しているのはどれか。

1: 健康増進法

2: 健康保険法

3: 歯科口腔保健の推進に関する法律

4: 高齢者の医療の確保に関する法律

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第17問

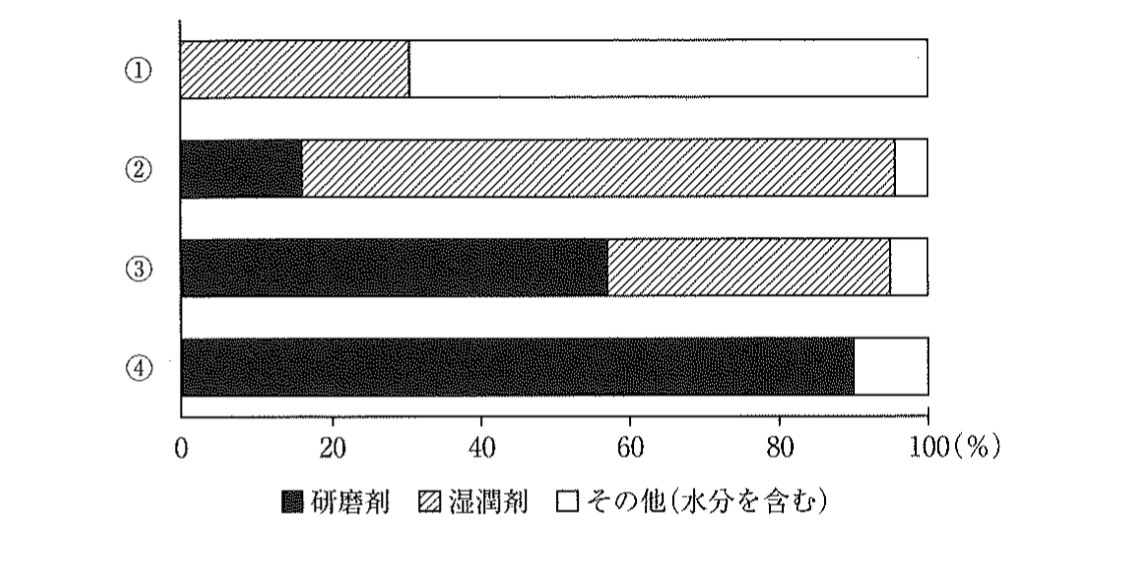

粉歯磨き、練歯磨き、液状歯磨き及び液体歯磨きの代表的な成分組成を図に示す。 研磨剤 湿潤剤 その地(水分を含む) 練歯磨きはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第19問

う触発症の宿主要因はどれか。2つ選べ。

1: 歯列不正

2: 緩衝能

3: 含糖食品摂取頻度

4: ミュータンスレンサ球菌数

- 答え:1 ・2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

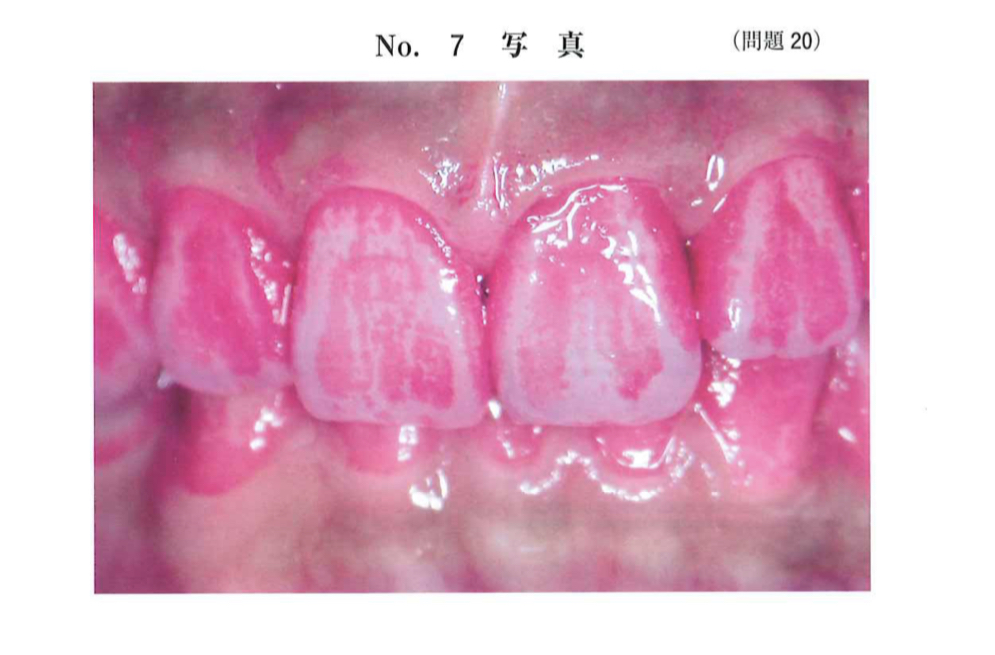

第27回午前:第20問

歯垢染め出し後の口腔内写真(別冊午前No.7)を別に示す。 上顎右側前歯のスコアが5と評価されるのはどれか。

1: PlI

2: OHI

3: PHP

4: O Leary のPCR

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

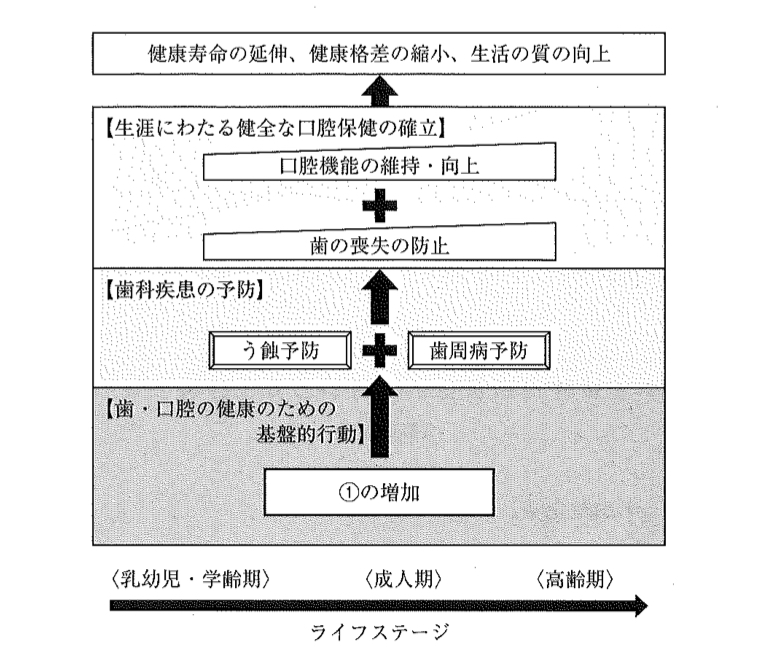

第27回午前:第21問

健康日本21(第二次)における歯・口腔の健康の目標設定の考え方を図に示す。 ①はどれか。

1: 歯科検診の受診者

2: 1日3回歯を磨く者

3: フッ化物配合歯磨剤使用者

4: ゆっくりよく噛んで食べる者

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

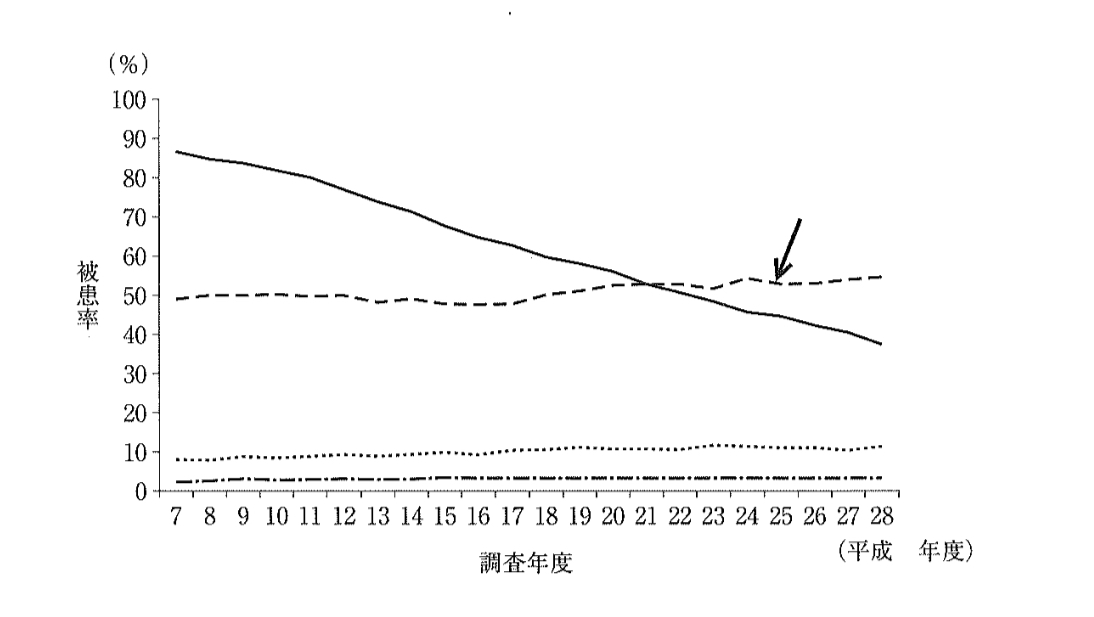

第27回午前:第22問

学校保健統計の中学生の被患率(男女合計)の推移を図に示す。 矢印で示すのはどれか。

1: う歯

2: 心電図異常

3: 鼻・副鼻腔疾患

4: 裸眼視力1.0未満

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第24問

スタンダードプレコーションにおいて、直接接触感染の防止に有効なのはどれか。

1: マスク

2: ガウン

3: グロープ

4: フェイスガード

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第27問

「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき実施されるのはどれか。

1: 特定健康診査

2: 定期健康診断

3: 臨時健康診断

4: 特殊健康診断

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第28問

歯科衛生士の業務として正しいのはどれか。

1: 義歯調整

2: 小窩裂溝塡塞

3: ブラケットの装着

4: フッ化物洗口剤の処方

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する