第25回午後第50問の類似問題

第30回午前:第95問

摂食嚥下障害に対する間接訓練で、喉頭挙上を強化するのはどれか。2つ選べ。

1: 開口訓練

2: 咳嗽訓練

3: シャキア法

4: アイスマッサージ

- 答え:1 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第91問

口腔機能管理はどれか。2つ選べ。

1: 嚥下体操

2: スケーリング

3: 舌ストレッチ

4: ブラッシング

- 答え:1 ・3

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第22回午後:第90問

摂食・嚥下の過程で口腔期に障害のある患者に対する摂食機能訓練で適切なのはどれか。

1: 舌訓練

2: 咳訓練

3: 捕食訓練

4: メンデルソン手技

- 答え:1

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第91問

加齢に伴う接触嚥下障害の間接訓練で、口腔期に障害がある場合に行うのはどれか。2つ選べ。

1: 舌訓練

2: 交互嚥下

3: シャキア法

4: ブローイング訓練

- 答え:1 ・4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第24回午前:第61問

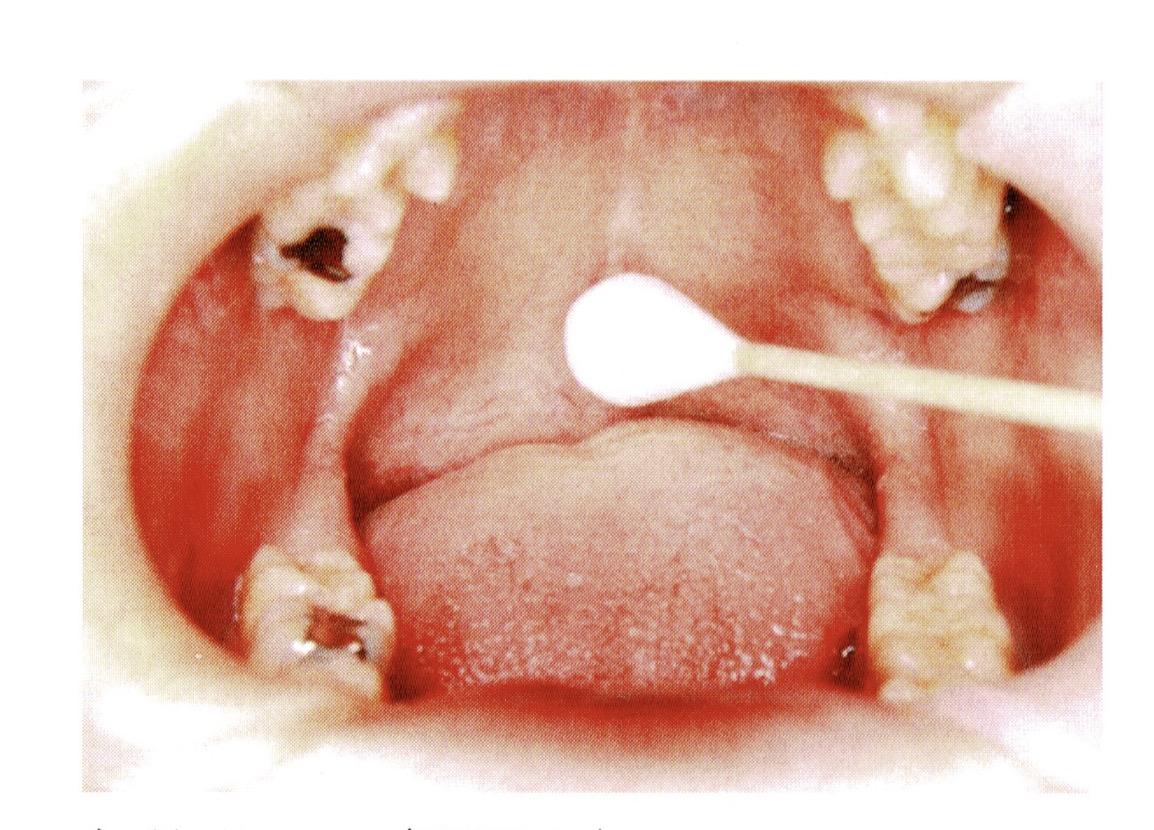

摂食嚥下障害患者に対する機能訓練の口腔内写真を示す。 目的はどれか。

1: 声帯の内転強化

2: 唾液分泌の抑制

3: 嚥下誘発の感受性の向上

4: 舌骨を挙上する筋の筋力増強

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第93問

口腔筋機能療法(MFT)の指導について正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 訓練は2~4週ごとの来院時に行う。

2: 咀嚼訓練は水分の多い食材で実施する。

3: 舌訓練は舌の挙上力や運動性を高める。

4: 発音訓練は発音時に舌が歯列を越えないようにする。

- 答え:3 ・4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第33問

嚥下訓練を行うのはどれか。2つ選べ。

1: 管理栄養士

2: 言語聴覚士

3: 作業療法士

4: 歯科衛生士

- 答え:2 ・4

- 科目:歯科衛生士概論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午前:第89問

摂食・嚥下障害の間接訓練はどれか。2つ選べ。

1: 冷圧刺激法

2: 複数回嚥下

3: 液体摂取訓練

4: ガムラビング

- 答え:1 ・4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第94問

摂食下障害の間接訓練で、口腔内の感覚機能を高めて嚥下運動を誘発するのはどれか。

1: 脱感作療法

2: ガムラビング

3: 筋刺激訓練法

4: 味覚刺激訓練

- 答え:2

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

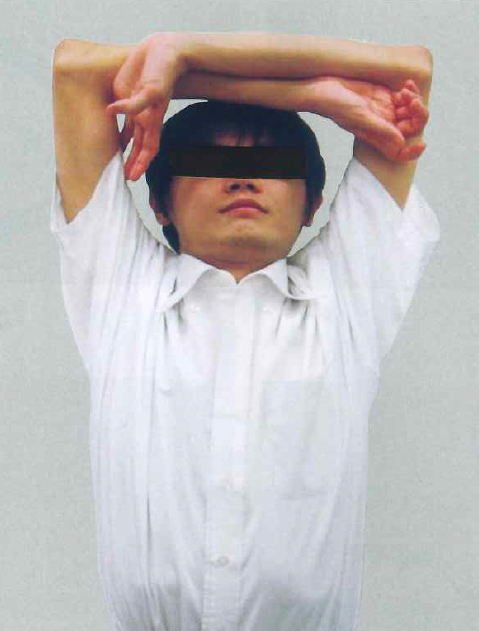

第31回午前:第92問

摂食嚥下訓練中の写真(別冊午前 No.32)を別に示す。 この訓練で改善されるのはどれか。1つ選べ。

1: 嚥下圧

2: 口腔内圧

3: 喉頭挙上

4: 胸郭可動域

- 答え:4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

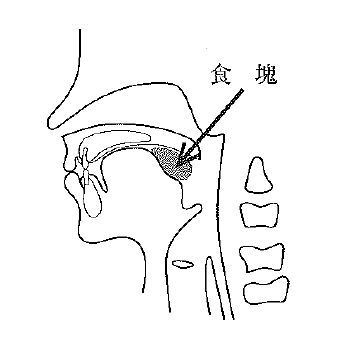

第26回午前:第81問

摂食嚥下過程のある時期の図を示す。 この時期の摂食嚥下障害に行われる訓練はどれか。

1: 舌訓練

2: 咳嗽訓練

3: シャキア訓練

4: メルデルソン手技

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

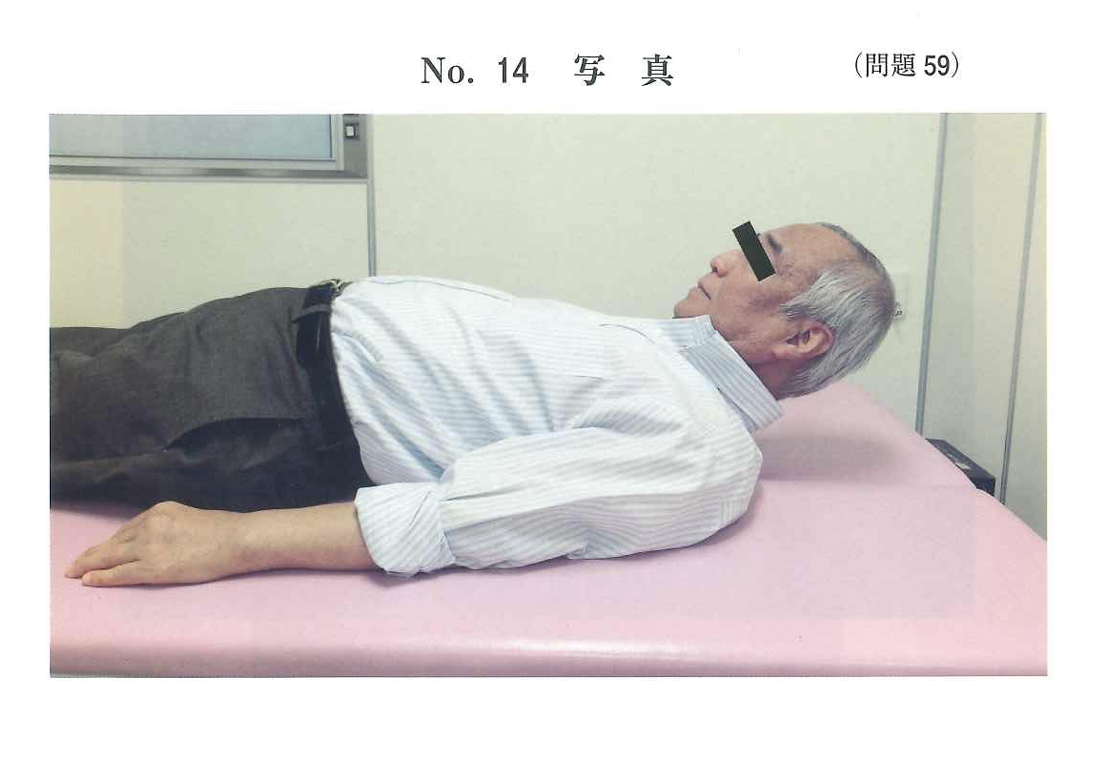

第25回午前:第59問

摂食嘩下障害者に対する機能訓練の写真く別冊午前No. 14)を別に示す。 この訓練の目的はどれか。

1: 嚥下反射の促進

2: 食道入口部の開大

3: 呼吸と嚥下の協調

4: 喉頭蓋の反転の強化

- 答え:2

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第83問

摂食嚥下機能の獲得段階と特徴的な動きの組合せで正しいのはどれか。

1: 嚥下機能獲得期ーー-上唇での取り込み

2: 捕食機能獲得期ーーー頰と口唇の協調運動

3: 押しつぶし機能獲得期ーーー舌尖の口蓋皺襞への押し付け

4: すりつぶし機能獲得期ーーー下唇の内転

- 答え:3

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第25回午前:第93問

特別支援学校における歯科衛生士の役割で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 健康診断の実施

2: 嚥下機能に応じた献立の作成

3: 口腔機能育成のための摂食指導

4: 障害の程度に応じた口腔清掃用具の選択

- 答え:3 ・4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第92問

脳卒中後の構音障害における訓練で、①舌「パ」、②口唇「ウー」、③硬口蓋「アー」などを特異的に使う発音を繰り返すことで、口腔周囲筋の運動訓練となり、④摂食嚥下機能の改善がみられる。下線部分で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:2 ・4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

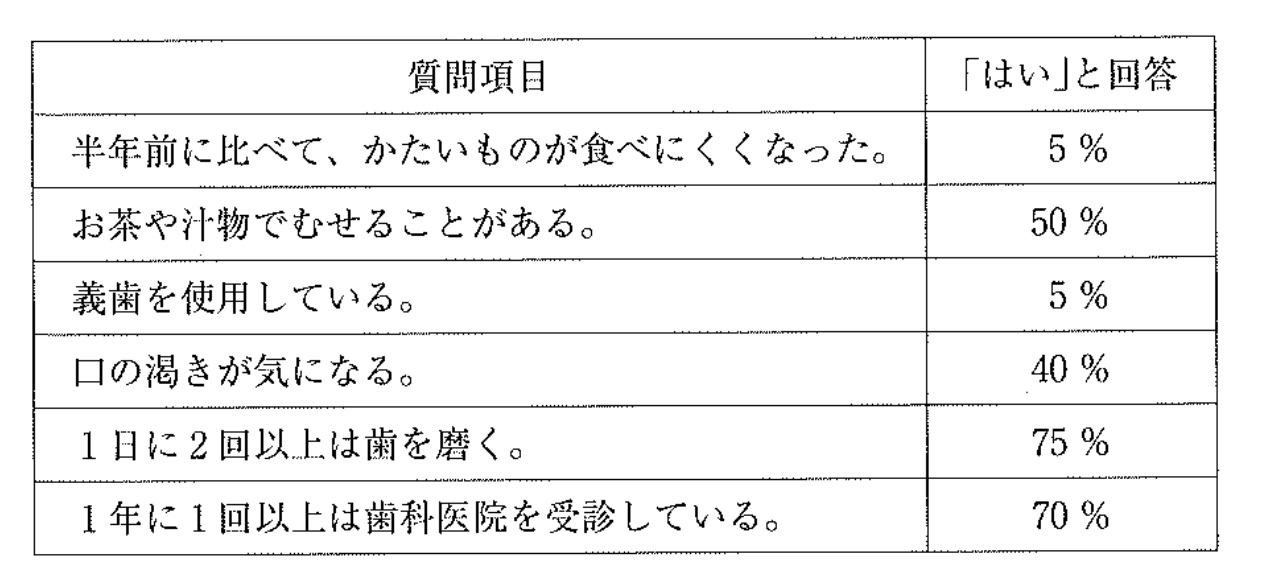

第30回午前:第87問

自治体から地域支援事業における一般介護予防事業の講話を依頼された。事前に対象者へ行った口腔内状況の調査結果を表に示す。講話の内容として適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 嚥下機能

2: 義歯清掃方法

3: 唾液腺マッサージ

4: 定期的な歯科受診

- 答え:1 ・3

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第92問

呼吸機能に関する間接訓練で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 咳嗽訓練

2: 筋機能訓練

3: シャキア法

4: 胸郭可動域訓練

- 答え:1 ・4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午前:第18問

舌清掃で抑制効果が期待されるのはどれか。2つ選べ。

1: う蝕

2: 口臭

3: 歯周病

4: 誤嚥性肺炎

- 答え:2 ・4

- 科目:歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組み

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午後:第81問

咀嚼機能で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 胃腸の蠕動運動を活発化する。

2: 基本的機能は離乳期に獲得される。

3: 上下顎の蝶番運動によって営まれる。

4: 喪失歯の増加に伴い咀嚼能力は増大する。

- 答え:1 ・2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する