第31回午後第84問の類似問題

第23回午前:第92問

幼稚園で4歳児20名の集団に対して歯科保健指導を実施することになった。実施計画の項目と内容との組合せで適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 現状把握ーーー歯科健康診断結果

2: 指導方法ーーー60分の講話

3: 使用媒体ーーーペープサート

4: 指導内容ーーーデンタルフロスの使用方法

- 答え:1 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午前:第86問

小学校の養護教諭より、小学6年生の児童を対象とした歯と口の健康に関する健康教育の依頼を受けた。適切な取組みはどれか。2つ選べ。

1: 学校内で完結する内容にする。

2: 歯科衛生士主導で授業を行う。

3: 生活習慣に関する具体的内容を取り上げる。

4: 「歯と口の健康週間」など社会的行事を関連させる。

- 答え:3 ・4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第24回午後:第92問

A幼稚園では「健康な子供を育てるための勉強会」を保護者対象に行っている。歯科保健について30分間の講話を依頼された。内容として適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 口呼吸による弊害

2: 第二大臼歯のう蝕予防

3: ショ糖とう蝕との関係

4: 側方歯群の交換と歯列不正

- 答え:1 ・3

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第87問

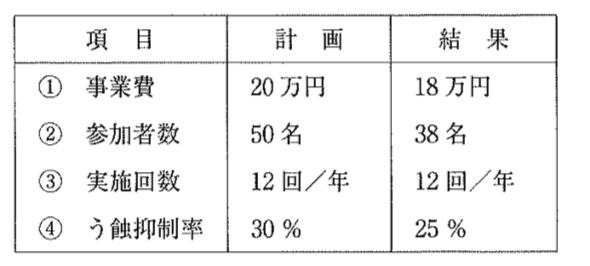

地域保健事業で4歳児の保護者を対象にフッ化物の応用に関する健康教育を実施した。この事業の実施結果を表に示す。アウトプット評価に用いるのはどれか。2つ選べ。

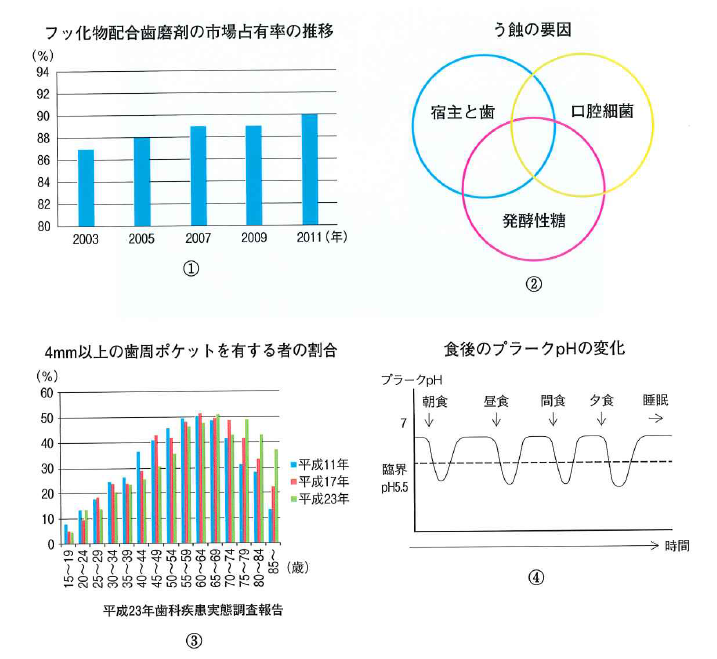

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:2 ・3

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第31回午後:第28問

母子保健法に基づいて実施するのはどれか。2つ選べ。

1: 養育医療の給付

2: 児童虐待への対策

3: 自立支援医療の給付

4: 母子健康手帳の交付

- 答え:1 ・4

- 科目:歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組み

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

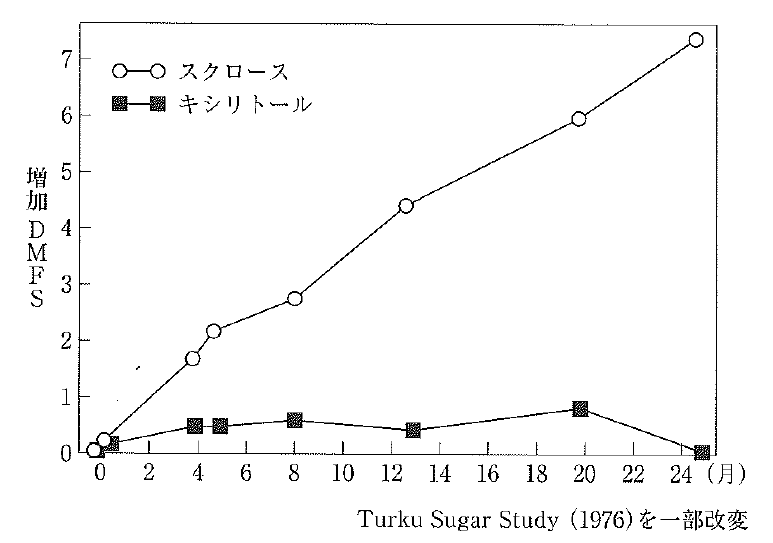

第24回午前:第87問

保育所より依頼され、幼児の保護者へ間食指導を行うこととなった。指導に用いる図を示す。図から説明できる歯科保健指導の内容で適切なのはどれか。

1: 回数を減らす。

2: 時間を決める。

3: 粘着性食品を控える。

4: 非発酵性糖質の食品を選ぶ。

- 答え:4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第92問

ハイリスクアプローチはどれか。2つ選べ。

1: う触活動性の高い児童を対象とした歯磨き教室

2: 児童の保護者を対象とした食育教室

3: 事業所の高血圧者を対象とした食生活改善教室

4: 地域の60歳の者を対象とした健康体操教室

- 答え:1 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

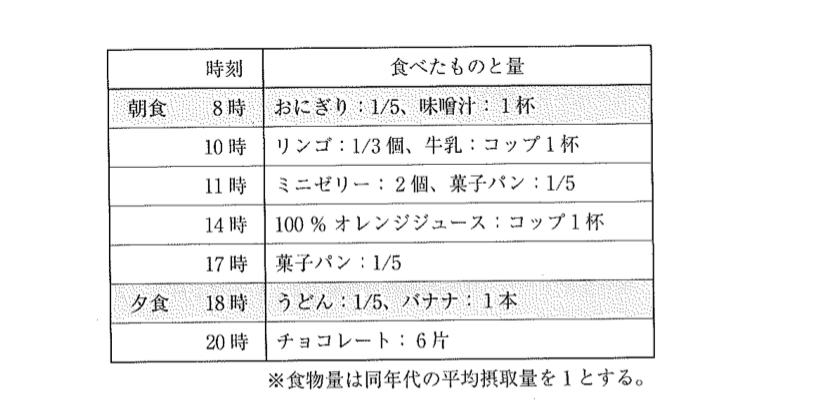

第27回午後:第89問

3歳の男児の保護者へ食生活指導を行うこととなった。ある日の男児の食事記録を示す。 指導内客で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 手づかみ食べを基本にする。

2: 間食の回数と量を制限する。

3: 朝昼夕の食事を基本に改善する。

4: 飲料をスポーツドリンクに変更する。

- 答え:2 ・3

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第24回午後:第91問

地域住民のニーズに基づき保健活動の計画を作成することとなった。最初に設定するのはどれか。

1: 方法

2: 目標

3: 内容

4: 期間

- 答え:2

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第84問

3歳児を対象として実施するう蝕予防教育に用いる媒体はどれか。2つ選べ。

1: 壁新聞

2: 紙芝居

3: 人形劇

4: リーフレット

- 答え:2 ・3

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第90問

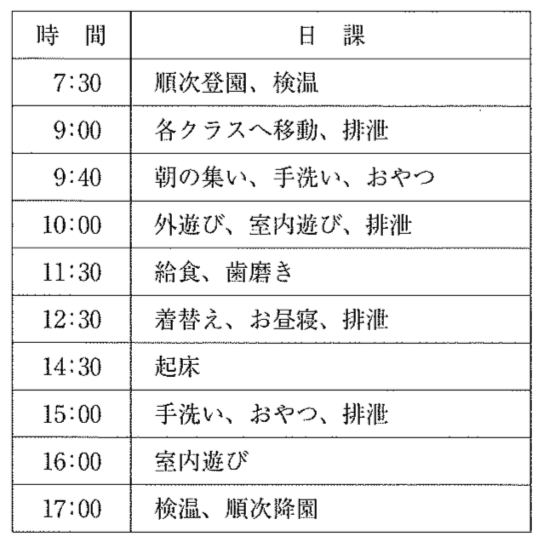

保育園より、5歳児に対する口腔保健指導を依頼された。この保育園の平均的な日課を図に示す。保育士への助言で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: おやつ後の洗口を奨励する。

2: 水分補給としてスポーツドリンクを与える。

3: 歯磨き時にフッ化物配合歯磨剤の使用を推奨する。

4: フッ化物配合歯磨剤使用後はよくうがいをさせる。

- 答え:1 ・3

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第26回午前:第92問

歯科衛生教育活動に用いる媒体(別冊午前No.28)を以下に示す。 利用する媒体と対象者の組合せで最適なのはどれか。2つ選べ。

1: ①ーーー小学1年の児童

2: ②ーーー保育園児の保護者

3: ③ーーー幼稚園児

4: ④ーーー中学校1年の生徒

- 答え:2 ・4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第83問

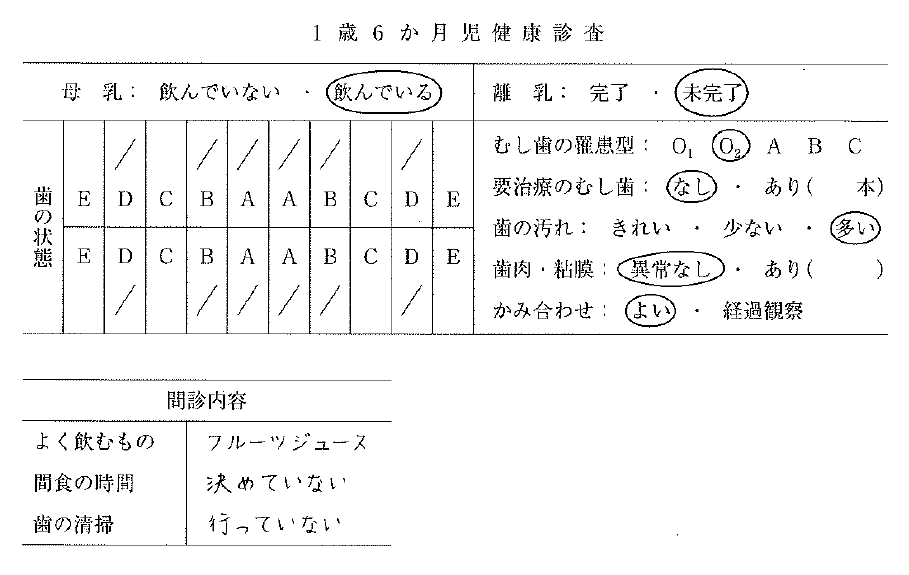

1歳8か月の男児。1歳6か月児健康診査に訪れた。歯科健康診査後に歯科保健指導を行うことになった。指導内容で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 母乳の中止

2: 仕上げ磨きの実施

3: 決められた時間に間食を提供

4: ジュースからスポーツドリンクへ変更

- 答え:2 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午後:第86問

幼稚園のブレイルームで保護者40名を対象に、歯科衛生士1名が15分の歯科保健指導を行うことになった。 適切なのはどれか。

1: スライドを用いた講話

2: 聞き取りによる問題抽出

3: ペープサートを用いた演劇

4: 歯ブラシを使った全員参加型の指導

- 答え:1

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午前:第91問

保険に関する事業と法律との組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 3歲児健康診查ー地域保健法

2: 就学時康診断ー学校保健安全法

3: 特定健康診查ー高齢者の医療の確保に関する法律

4: 歯周疾患検診ー歯科口腔保健の推進に関する法律

- 答え:2 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午後:第83問

3歳の女児。保育園の保育士と一緒に3歳児健康診査のため市町村保健センターに来所した。身長90cm、体重8.5kgであった。また、歯科健康診査ですべての歯にう蝕がみつかった。通告先はどれか。1つ選べ。

1: 警察署

2: 保健所

3: 児童相談所

4: 母子生活支援施設

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第87問

認知症患者への対応で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 誤った言動は直ちに指摘する。

2: 幼児に用いる言葉で話しかける。

3: 一緒にやってみせて行動を促す。

4: 主観的情報の収集は介護者に協力を得る。

- 答え:3 ・4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第23問

健康日本21(21世紀における国民健康づくり運動〉について正しいのはどれか。 2つ選べ。

1: 市町村に計画策定義務がある。

2: 地域保健法を根拠としている。

3: 具体的な数値目標を示している。

4: 健康寿命の延伸を目指している。

- 答え:3 ・4

- 科目:歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組み

- 類似問題を見る

- この問題について報告する