第31回午後第91問の類似問題

第30回午前:第20問

歯周病の第二次予防はどれか。2つ選べ。

1: 歯周病検診

2: 食生活指導

3: 歯周外科治療

4: 口腔機能回復治療

- 答え:1 ・3

- 科目:歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組み

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

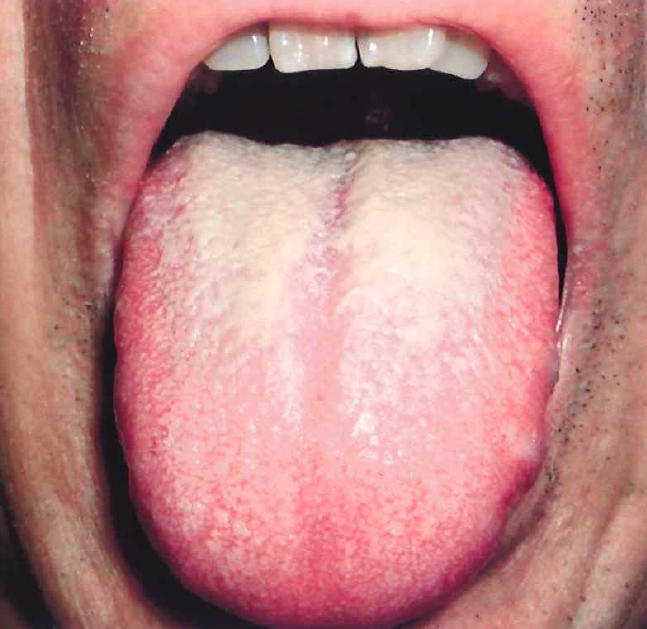

第24回午前:第61問

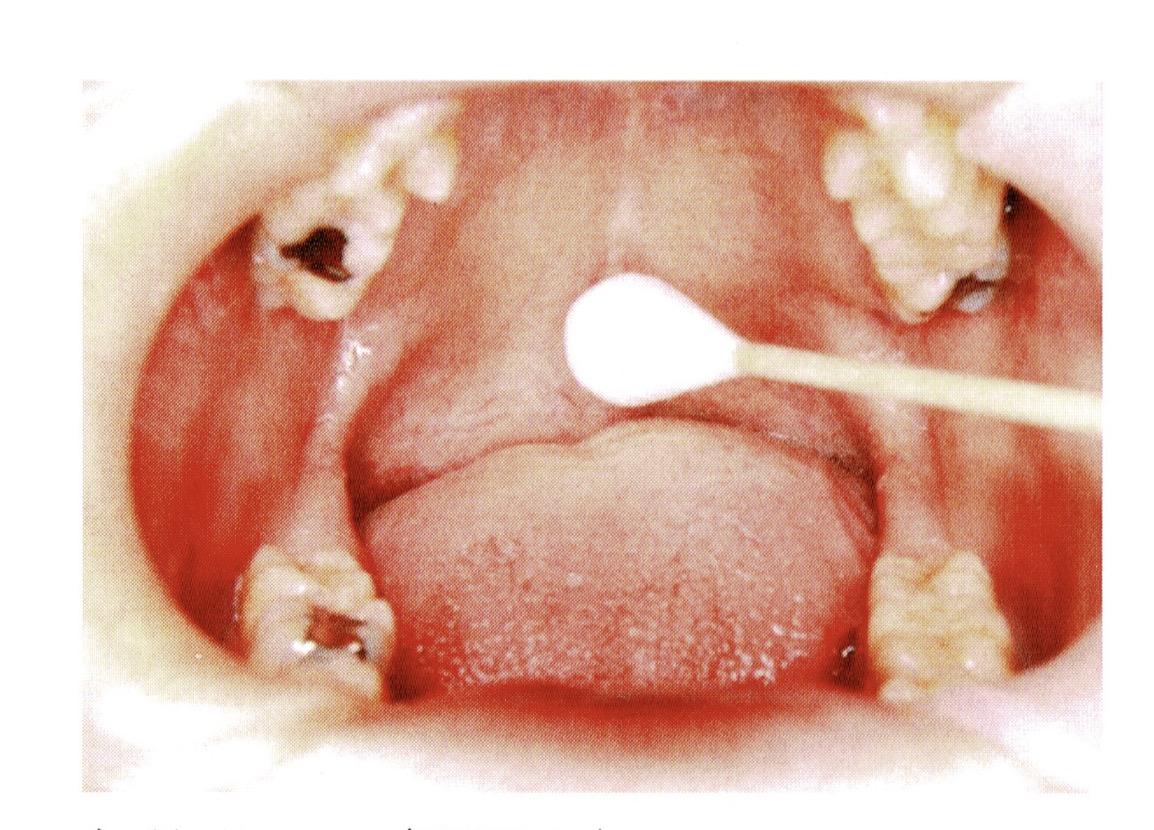

摂食嚥下障害患者に対する機能訓練の口腔内写真を示す。 目的はどれか。

1: 声帯の内転強化

2: 唾液分泌の抑制

3: 嚥下誘発の感受性の向上

4: 舌骨を挙上する筋の筋力増強

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午後:第93問

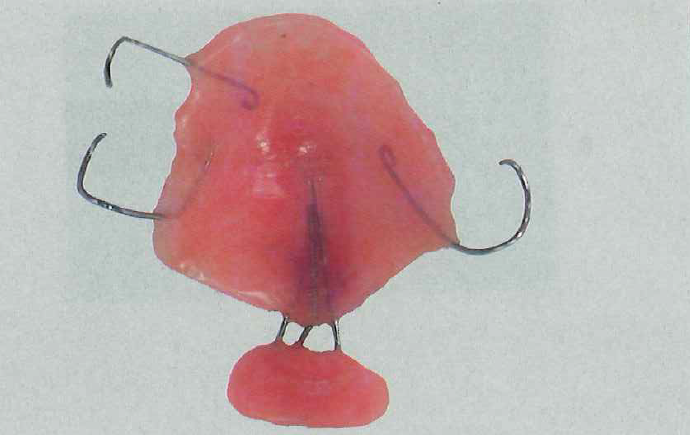

摂食嚥下障害に対して上顎に装置を製作した。装置の写真(別冊午後No.32)を別に示す。改善できるのはどれか。1つ選べ。

1: 口唇閉鎖不全

2: 舌骨挙上不全

3: 鼻咽腔閉鎖不全

4: 食道入口部開大不全

- 答え:3

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第26回午後:第89問

7歳の女児。小学校での保健指導で担任から相談を受けた。女児は給食で口にした食物を詰め込むことが多くなり、何度か窒息しそうになったという。全身疾患は特に無い。口腔内写真(別冊午後No.20)を別に示す。 担任に対する適切な助言はどれか。2つ選べ。

1: ペースト食に変更したほうが良いです。

2: 摂食嚥下の専門外来を受診すると良いです。

3: 歯科医院で子供用の入れ歯を作ると良いです。

4: 前歯が生えるまで食物を小さくして食べると良いです。

- 答え:2 ・4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第26回午前:第88問

摂食嚥下リハビリテーションに関わる職種とその役割の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 管理栄養士ーーー食事の介助

2: 作業療法士ーーー食器具の選定

3: 理学療法士ーーー筋緊張の調整

4: 言語聴覚士ーーー摂食嚥下機能の診断

- 答え:2 ・3

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午後:第91問

ライフステージと口腔に現れやすい症状との組合せで正しいのはどれか。

1: 妊産婦期ーーー歯肉炎の軽滅

2: 学齢期ーーー唾液分泌量の減少

3: 青年期ーーー永久歯喪失の急増

4: 老年期ーーー歯根面う蝕の増加

- 答え:4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第22回午前:第52問

矯正歯科治療で公的保険の給付対象となるのはどれか。2つ選べ。

1: 乳歯列期の下顎前突

2: 唇顎口蓋裂に伴う咬合異常

3: ダウン症候群に伴う咬合異常

4: 正中埋伏過剰歯に伴う咬合異常

- 答え:2 ・3

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午後:第16問

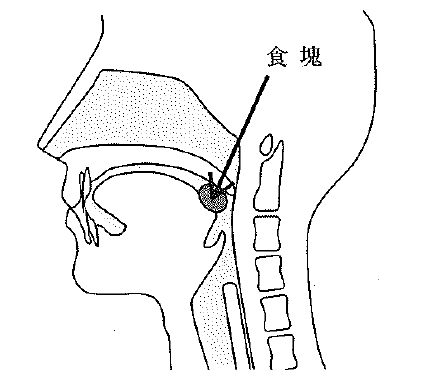

摂食嚥下運動の流れの一時期を図に示す。この時期はどれか。1つ選べ。

1: 準備期

2: 口腔期

3: 咽頭期

4: 食道期

第27回午後:第92問

76歳の男性。食後よくむせることを主訴として来院した。1年前に脳血管疾患を発症したという。摂食嚥下機能障害と診断され、リハビリテーションを行うことになった。 適切な代償的アプローチはどれか。

1: 食前に口腔周囲筋強化訓練を行う。

2: 摂食時の姿勢は45度仰臥位をとる。

3: 食物形態を噛みごたえのあるものにする。

4: 頸部の過伸展を防ぐためコップの縁を切る。

- 答え:2

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午後:第60問

経鼻経管栄養の特徴として正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 嚥下機能を阻害する。

2: 6週以上の留置が可能である。

3: 消化管粘膜の萎縮を予防できる。

4: 留置のための外科的手術が必要である。

- 答え:1 ・3

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第95問

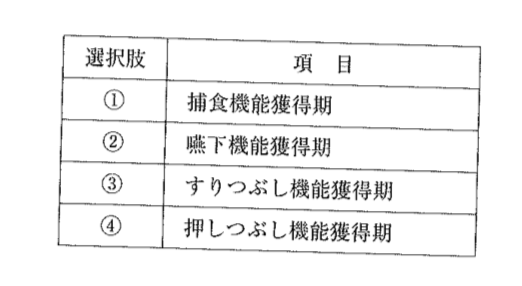

摂食嚥下機能の獲得過程の項目を表に示す。正しい順序はどれか。1つ選べ。

1: ①→②→③→④

2: ②→①→④→③

3: ③→④→①→②

4: ④→③→②→①

- 答え:2

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午後:第83問

乳幼児期と保健管理の組合せで適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 7〜8か月ーーー口の中を触れることに慣れさせる。

2: 1歳6か月ーーー指しゃぷりの習慣をやめさせる。

3: 3歲ーーー日常の歯磨きが自立する。

4: 5歲ーーー食生活を含めた口腔管理が必要になる。

- 答え:1 ・4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午後:第91問

80歳の男性。2週前に下顎全部床義歯を紛失した。上顎には14本の歯を有し、普段の食事の飲み込みには問題ないという。 摂食嚥下の過程で影響がある時期はどれか。

1: 先行期

2: 準備期

3: 口腔期

4: 咽頭期

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第25回午後:第50問

嚥下機能の賦活を目的とするのはどれか。2つ選べ。

1: 舌負荷訓練

2: 喉頭挙上訓練

3: 義歯床のリライニング

4: ティッシュコンディショニング

- 答え:1 ・2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第26回午後:第83問

67歳の男性。入院中の口腔衛生管理を行うことになった。食道癌の診断で2週間前より放射線治療と化学療法を行っており、4日後に手術が行われるという。口腔内の評価では、う蝕や歯周病は無かったが口が渇くと訴えていた。評価時の舌の写真(別冊午後No.17)を別に示す。 歯科衛生士が行う口腔衛生管理によって期待される効果はどれか。2つ選べ。

1: 入院期間の短縮

2: 原発病巣の縮小

3: 創部感染の予防

4: 安静時唾液の増加

- 答え:1 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午後:第81問

乳児の保護者に対する適切な口腔保健指導はどれか。2つ選べ。

1: 授乳方法

2: 口腔習癖の指導

3: フッ化物洗口の推奨

4: 乳歯の萌出時期の説明

- 答え:1 ・4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午前:第95問

3歳の男児。脳性麻痺があり食事の際に過開口になり、スプーンを咬んだり、食べこぼしもみられる。まず獲得すべき摂食機能はどれか。

1: 捕食機能

2: 自食機能

3: 押しつぶし機能

4: すりつぶし機能

- 答え:1

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第22回午後:第102問

介護保険制度で、介護予防対象者への口腔機能向上サービスを担当する専門職種はどれか。2つ選べ。

1: 歯科衛生士

2: 理学療法士

3: 介護福祉士

4: 言語聴覚士

- 答え:1 ・4

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する