第24回午前第65問の類似問題

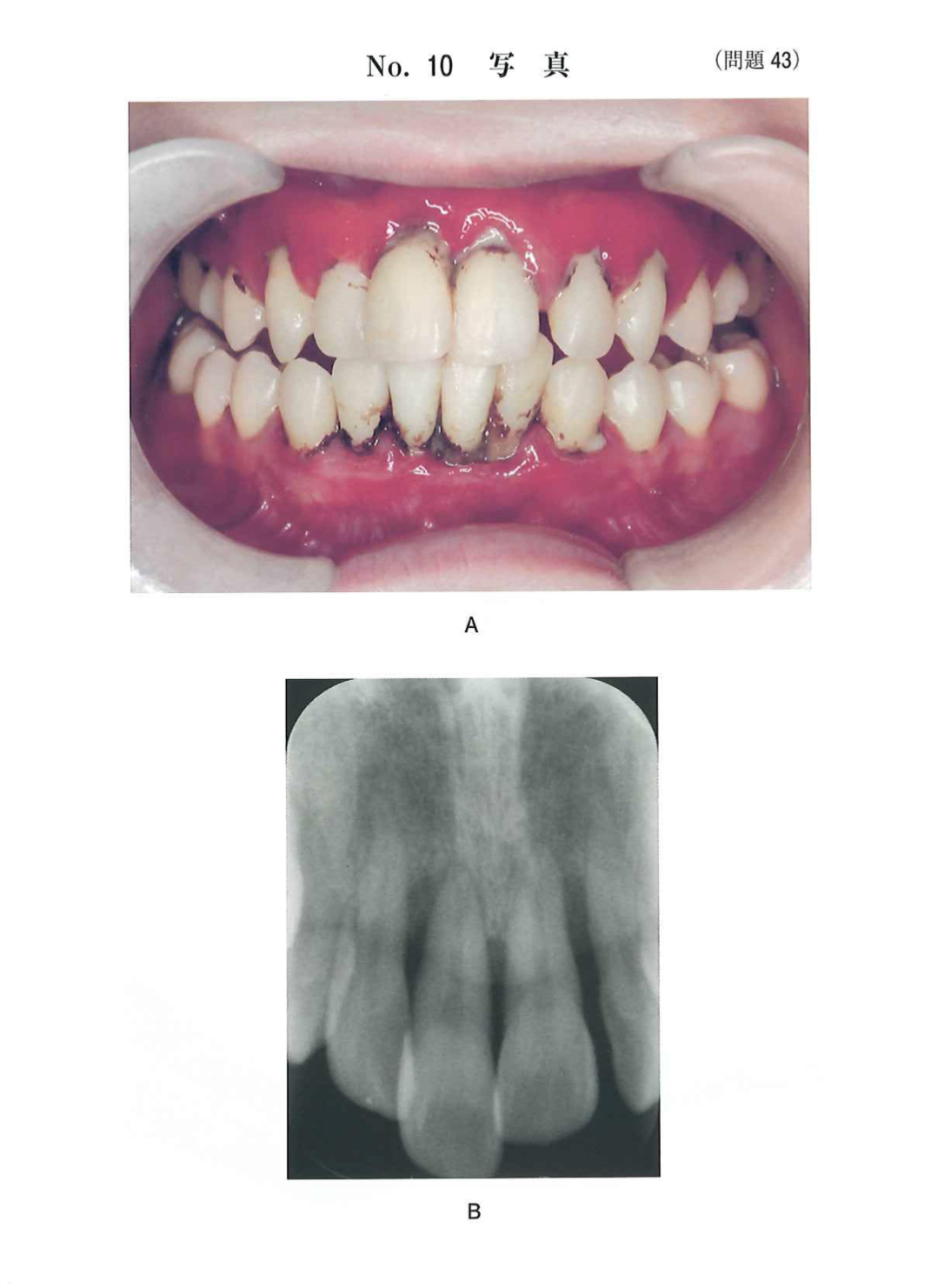

第27回午前:第43問

42歳の女性。上額前歯部歯肉の不快感を主訴として来院した。数年前から前歯部に排膿と出血が認めら、咬合時に動揺するという。プロービング深さは5〜8mmであり、慢性歯周炎と診断された。全身的には特記すべき事項はない。初診時の口腔内写真(別冊午前No.10A)とエックス線写真(別冊午前No10B)を別に示す。 リスクファクターとして考えられるのはどれか。2つ選べ。

1: 歯石

2: 小帯異常

3: 外傷性咬合

4: 歯の形態異常

- 答え:1 ・3

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午前:第74問

エキスプローラーの操作により確認できるのはどれか。

1: 歯根膜腔の拡大

2: 歯肉縁下歯石の存在

3: 歯周ポケット底の形態

4: アタッチメントレベル

- 答え:2

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第31回午後:第72問

46歳の女性。上顎左側大臼歯部のブラッシング時の出血を主訴として来院した。慢性歯周炎と診断され、歯周基本治療を行った。初診時と歯周基本治療終了時の歯周組織検査結果の一部を図に示す。 改善されたのはどれか。2つ選べ。

1: 歯の動揺

2: 根分岐部病変

3: 歯周ポケット内面の炎症

4: ポケットブロービングデプス

- 答え:3 ・4

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

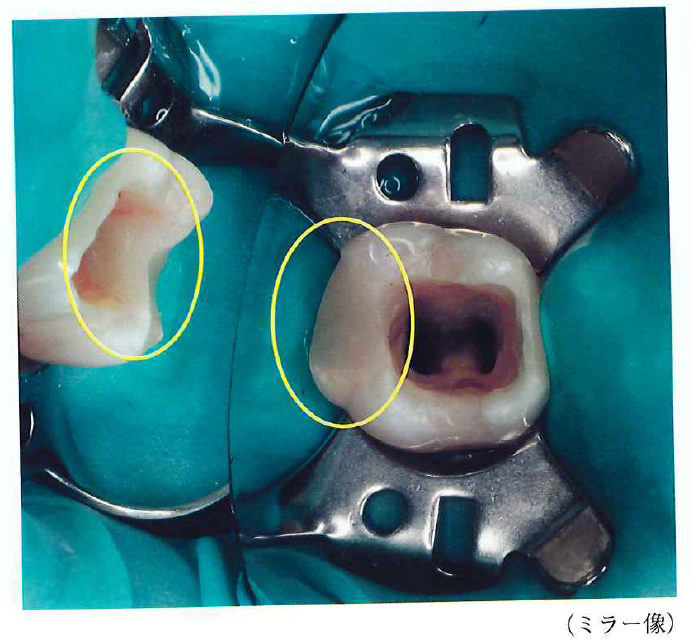

第29回午前:第42問

67歳の男性。歯痛を主訴として来院した。下顎左側第二大臼歯に大きなう窩を認め、根管治療が行われることになった。処置中の口腔内写真(別冊午前No.8)を別に示す。丸で囲んだ部分の目的はどれか。1つ選べ。

1: 接触点の回復

2: 薬液の漏出防止

3: 歯間乳頭部の保護

4: 感染象牙質の再石灰化

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第25回午後:第61問

加齢にともない減少あるいは低下するのはどれか。

1: 咬合高径

2: 味覚閾値

3: 第二象牙質の量

4: セメント質の厚さ

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

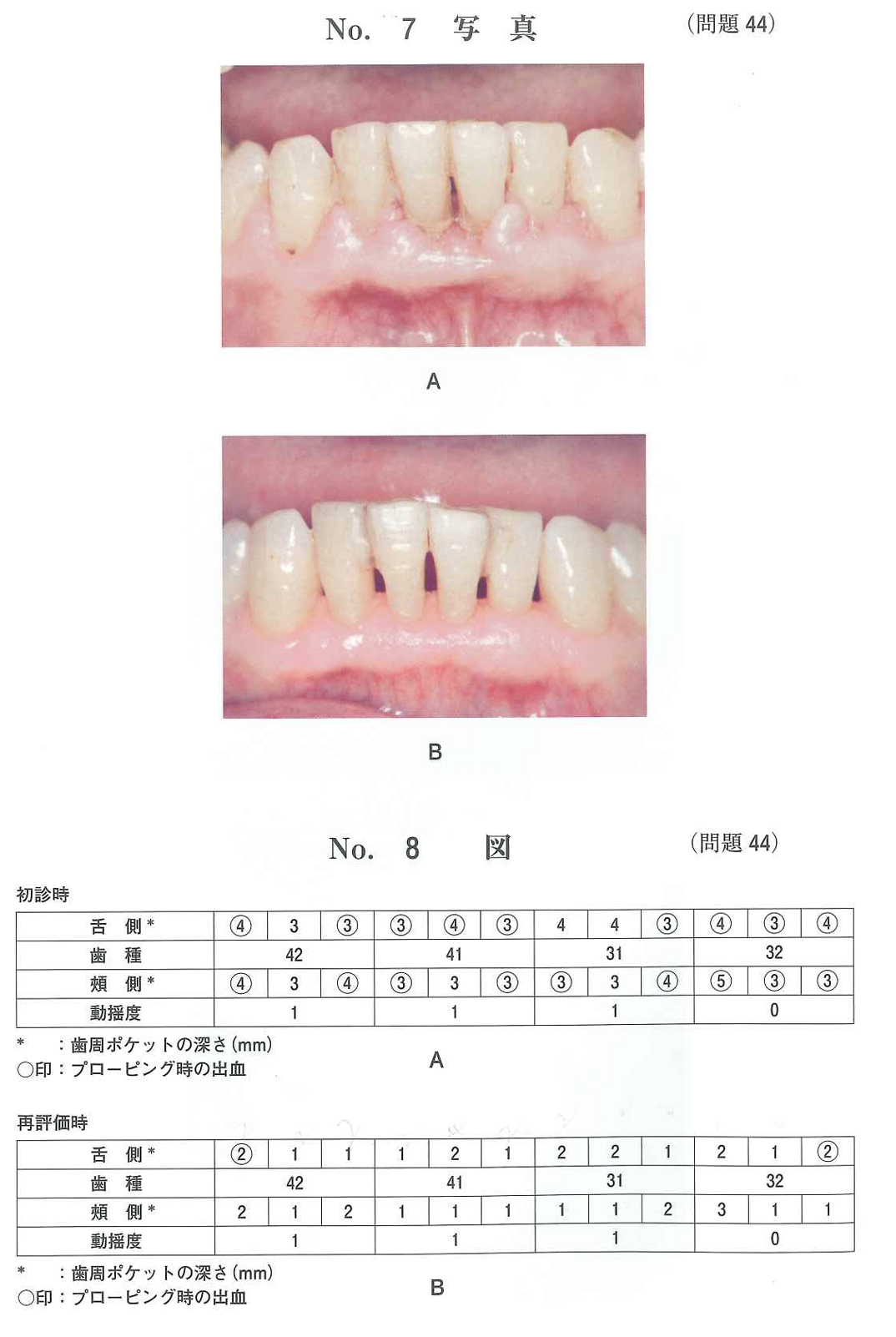

第25回午前:第44問

55歳の女性。下顎左側前歯部歯肉の腫脹を訴えて来院した。2か月前から気づいていたが放置していたという。慢性歯周炎と診断され歯周基本治療を行った。初診時の検査でCEJから歯肉辺縁までの距離はいずれの部位も0 mm、再評価時は2mmであった。初診時のロ腔内写真(別冊午前No.7A)と歯周組織検査結果の一部(別冊午前No.8A)、再評価時の口腔内写真(別冊午前No.7B)と歯周組織検査結果の一部(別冊午前No.8B)を別に示す。 改善したのはどれか、2つ選べ。

1: 歯肉の炎症

2: 付着歯肉幅

3: プロービングデプス

4: アタッチメントレベル

- 答え:1 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

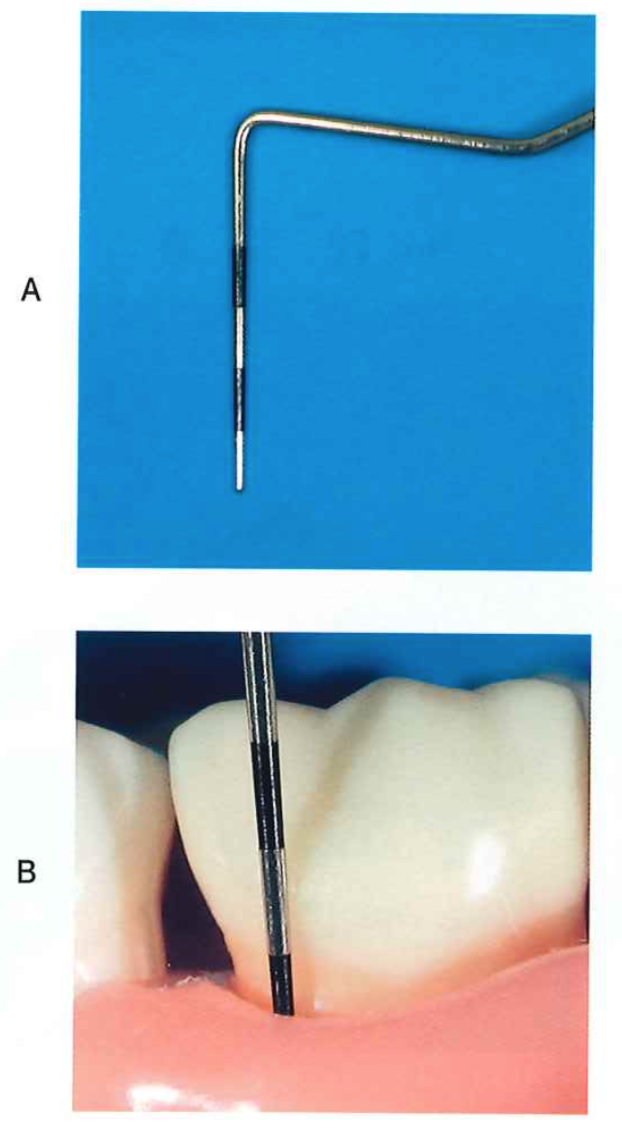

第30回午後:第68問

歯周プローブの写真(別冊午後 No.24A)と模型上で歯周ポケットの測定を行っている写真(別冊午後 No.24B)を別に示す。歯周プローブの目の間隔は3mmである。クリニカルアタッチメントレベルはどれか。1つ選べ。

1: 2mm

2: 4mm

3: 6mm

4: 8mm

- 答え:3

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午前:第40問

可逆性の歯髄疾患はどれか。2つ選べ。

1: 歯髄充血

2: 急性単純性歯髓炎

3: 急性化膿性歯髄炎

4: 慢性増殖性歯髄炎

- 答え:1 ・2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

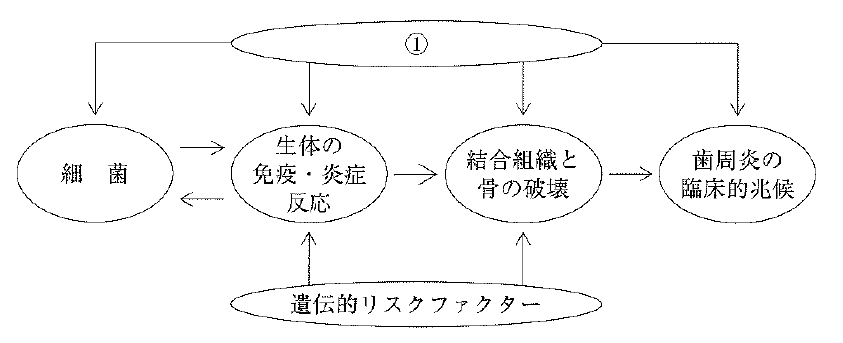

第31回午前:第19問

歯周炎の発症モデルを図に示す。 ①に該当するのはどれか。2つ選べ。

1: 喫煙

2: 内毒素

3: 口腔清掃

4: エナメル突起

- 答え:1 ・3

- 科目:歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組み

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

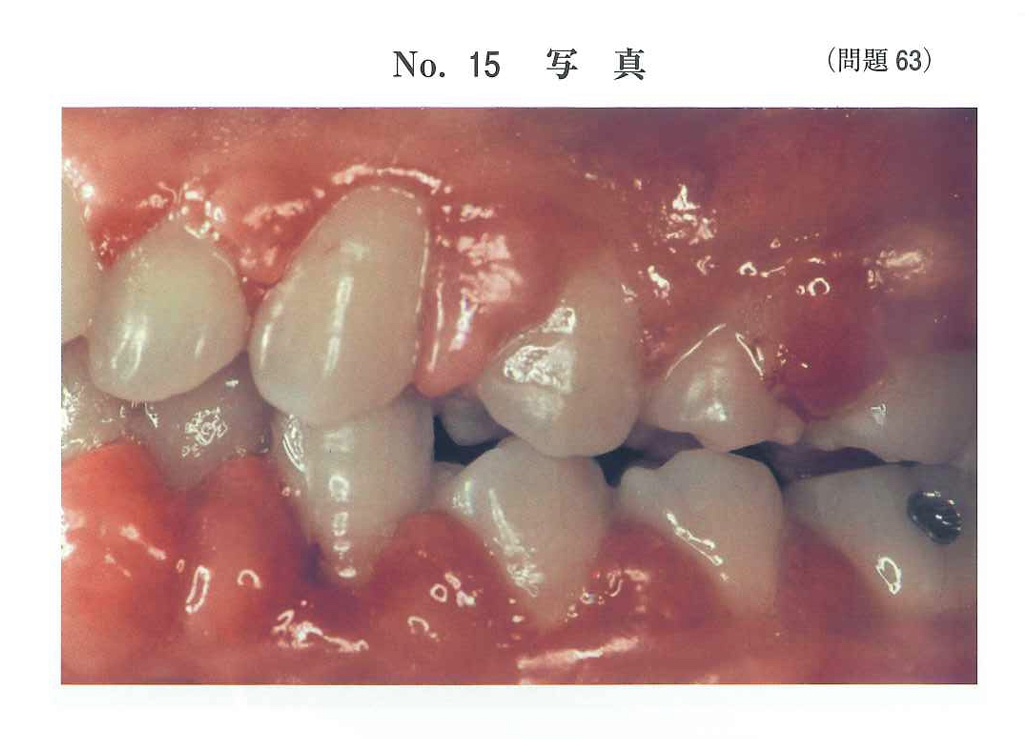

第25回午後:第63問

初診患者の口腔内写真(別冊午後No.15)を別に示す。観察できるのはどれか。2つ選べ。

1: 歯肉の腫脹

2: 歯肉の出血

3: フェストゥーン

4: スティップリング

- 答え:1 ・2

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午前:第41問

可逆性の歯髄疾患はどれか。2つ選べ。

1: 歯髄充血

2: 慢性潰瘍性歯髄炎

3: 急性単純性歯髄炎

4: 急性化膿性歯髄炎

- 答え:1 ・3

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第77問

急性化膿性根尖性歯周炎の治療前に抗菌薬の投与で予防できるのはどれか。1つ選べ。

1: 認知症

2: 骨粗鬆症

3: 心内膜炎

4: 関節リウマチ

- 答え:3

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

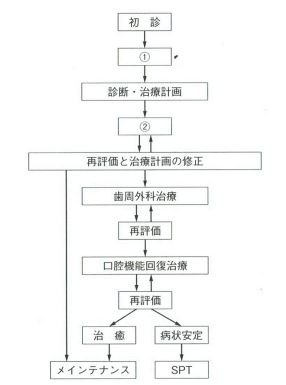

第28回午前:第71問

歯周治療の流れを図に示す。①,②に該当する内容の組合せで正しいのはどれか。

1: 咬合調整 動摇度検査

2: スケーリング 新付着術

3: 口腔清掃指導 予後不良歯の抜歯

4: 歯周ポケット検査 ルートプレーニング

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第71問

60歳の女性。歯肉からの出血を訴えて来院した。歯周基本治療で局所麻酔下にて歯周ポケット掻爬を行った。処置直後の写真(別冊午後 No.26)を別に示す。麻酔効果の消失後、出現すると考えられるのはどれか。1つ選べ。

1: 構音障害

2: 拍動性の疼痛

3: 歯根膜腔の拡大

4: 象牙質知覚過敏症

- 答え:4

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第22回午後:第37問

急性化膿性根尖性歯周炎で瘻孔形成に至る経路で正しいのはどれか。

1: 歯根膜→歯槽骨→骨膜→粘膜

2: 歯根膜→粘膜→骨膜→歯槽骨

3: 歯根膜→粘膜→歯槽骨→骨膜

4: 歯根膜→歯槽骨→粘膜→骨膜

- 答え:1

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する