第29回午後第84問の類似問題

第29回午後:第59問

75歳の女性。食べにくいことを主訴として来院した。脳幹梗塞の後遺症により右側の舌に麻痺が生じたため、舌接触補助床が製作された。口腔内に装着した写真(別冊午後No.23)を別に示す。改善できるのはどれか。1つ選べ。

1: 口腔への取り込み

2: 口腔から咽頭への送り込み

3: 咽頭から食道への送り込み

4: 食道から胃への送り込み

- 答え:2

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午後:第92問

76歳の男性。食後よくむせることを主訴として来院した。1年前に脳血管疾患を発症したという。摂食嚥下機能障害と診断され、リハビリテーションを行うことになった。 適切な代償的アプローチはどれか。

1: 食前に口腔周囲筋強化訓練を行う。

2: 摂食時の姿勢は45度仰臥位をとる。

3: 食物形態を噛みごたえのあるものにする。

4: 頸部の過伸展を防ぐためコップの縁を切る。

- 答え:2

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第22回午前:第49問

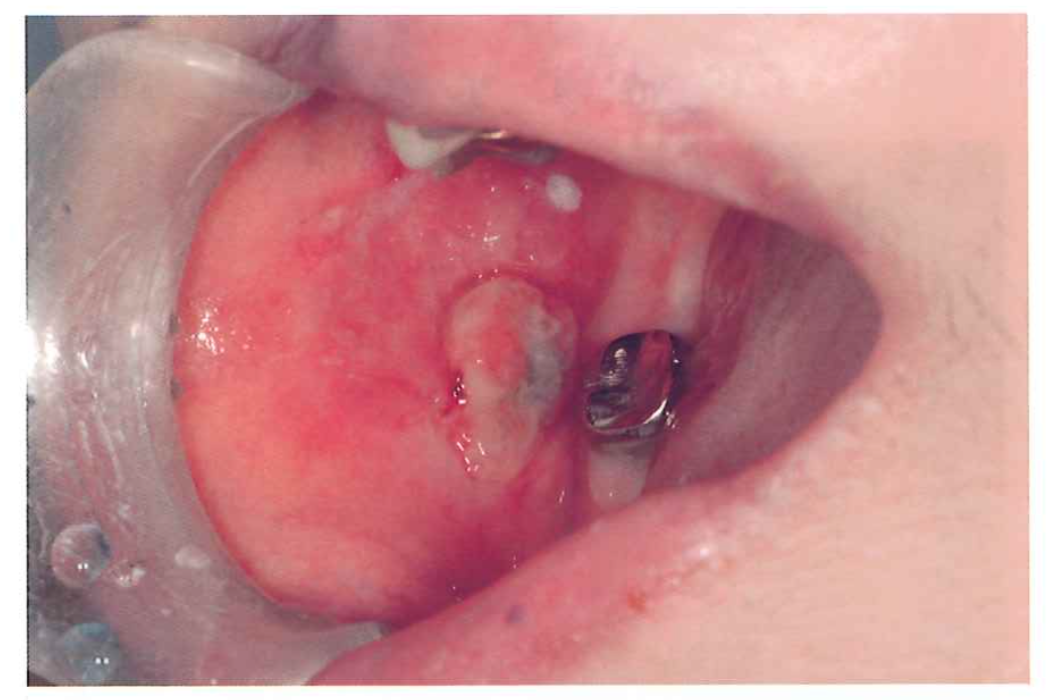

65歳の女性。右側頬粘膜の違和感を主訴として来院した。前日の夕食の際、頬粘膜を咬んで急に膨らんできたという。口腔内写真(別冊午前No.7)を別に示す。 考えられるのはどれか。

1: 血腫

2: 紅板症

3: 天疱瘡

4: 褥瘡性潰瘍

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第20問

72歳の女性。右側頬粘膜の痛みを主訴として来院した。4年前に義歯を破損したが使用しないまま放置していたという。高血圧症のため降圧薬を服用しているがそれ以外の全身的特記事項はない。検査の結果、扁平上皮癌と診断された。初診時の口腔内写真(別冊午後 No.2)を別に示す。考えられる原因はどれか。1つ選べ。

1: 免疫異常

2: 機械的刺激

3: 薬の副作用

4: ウイルス感染

第29回午前:第94問

76歳の男性。咀嚼困難のため訪問診療を依頼された。要介護度4で在宅療養中である。口腔周囲に触れるとくいしばりが強くなるため、診療に支障がある。最初に行うのはどれか。1つ選べ。

1: 脱感作療法

2: 冷圧刺激法

3: 筋刺激訓練法

4: 軟口蓋挙上訓練法

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

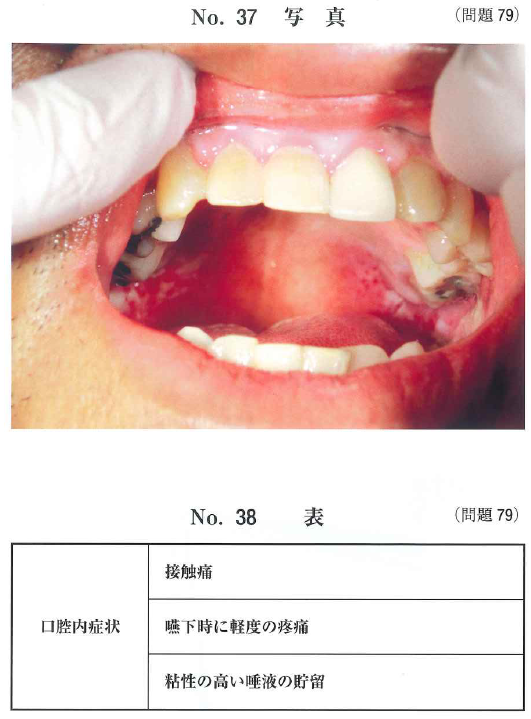

第31回午後:第79問

65歳の男性。上顎癌のため放射線治療を受けている。口腔粘膜炎を発症したため、歯科医師から口腔衛生管理を行うよう指示された。口腔内写真(別冊 午後 No.37)と口腔内症状の表(別冊午後 No.38)を別に示す。 適切な対応はどれか。2つ選べ。

1: アイスマッサージの実施

2: 軟らかい歯ブラシの使用

3: キシロカイン含有含嗽剤の使用

4: 接触痛のある部位の清掃の回避

- 答え:2 ・3

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

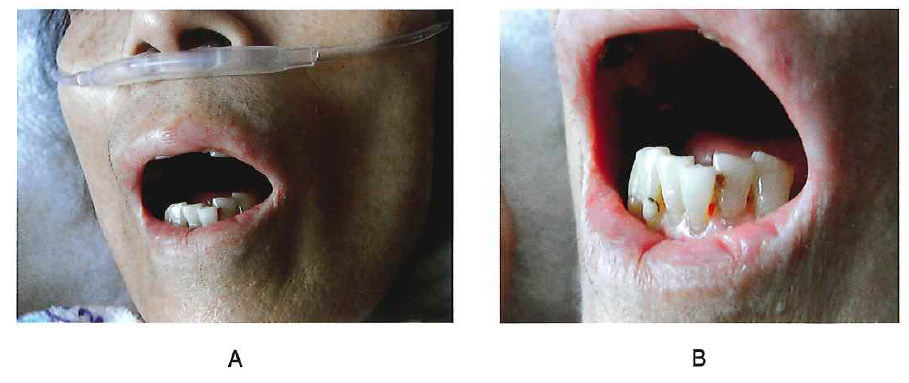

第24回午後:第89問

70歳の女性。肺癌で入院加療中である。意識障害があり、常時口呼吸をしている。本人による口腔清掃は困難な状態であり、1日1回の口腔清掃を受けている。口腔周囲の写真(別冊午後 No.22A、B)を別に示す。歯科衛生士による口腔ケアで適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 本人への声かけは必要ない。

2: 鼻カニューレは外して行う。

3: 口唇部を保湿してから行う。

4: 隣接面部に歯間ブラシを使用する。

- 答え:3 ・4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

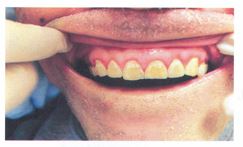

第26回午前:第43問

19歳の女性。ブラッシング時の疼痛を主訴として来院した。2年前から気付いていたが放置していたという。既往歴にてんかんがあり、投薬を受けている。初診時の口腔内写真(別冊午前No.7)を別に示す。 考えられる対応で、まず行うのはどれか。

1: 歯肉の切除

2: 服用薬の中止

3: 抗菌薬の投与

4: プラークコントロール

- 答え:4

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第24回午後:第43問

48歳の女性。歯の動揺を訴えて来院した。歯周基本治療時の口腔内写真(別冊午後 No.5)を別に示す。矢印に示す処置の目的はどれか。

1: う蝕の予防

2: 咬合力の分散

3: 歯間部清掃性の向上

4: 象牙質知覚過敏の軽減

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

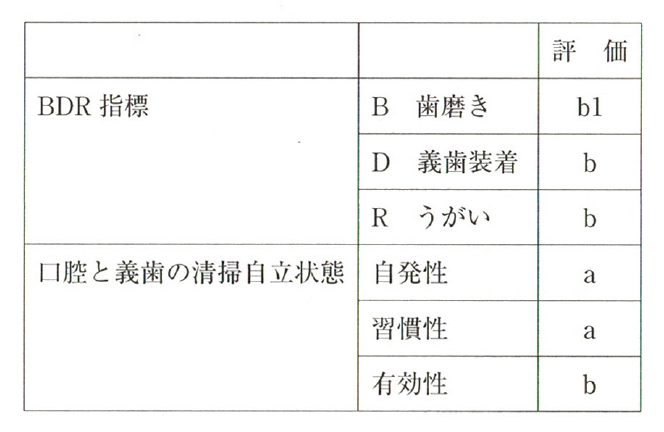

第25回午前:第89問

82歳の男性。右片麻痺があり、義歯の清掃が難しいという。口腔清掃自立度〈改訂BDR指標〉の評価を表に示す。男性への指導内容で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: うがいの練習

2: 口腔清掃習慣の確立

3: 義歯清掃用具の選択

4: ファーラ位での口腔清掃

- 答え:1 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午後:第91問

72歳の男性。食事中、のどに食物が残っている感覚が続いているため来院した。検査の結果、誤嚥はないが、梨状窩に食物が少量残留していることがわかった。有効な訓練法はどれか。1つ選べ。

1: 頬訓練

2: 舌訓練

3: 発声訓練

4: 頭部挙上訓練

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

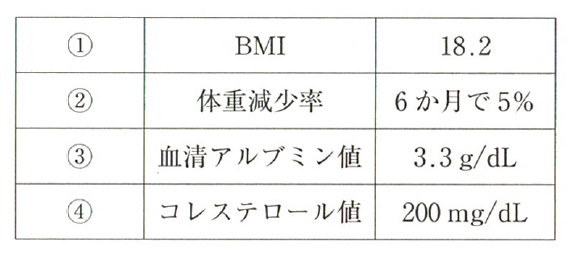

第25回午前:第91問

73歳の男性。食事がうまく摂れないと相談を受け、歯科医師とともに訪問した。1年前に脳出血を発症し、現在、在宅療養中であるという。最近の栄養アセスメント結果を表に示す。低栄養を疑うのはどれか。2つ選べ。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:1 ・3

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午前:第69問

56歳の女性。歯肉からの出血を主訴として来院した。プラークコントロールの確立後、歯科医師の指示によりグレーシータイプキュレットを用いてスケーリングを行うことになった。初診時の口腔内写真(別冊午前No.18)を別に示す。写真で示す部位の処置に適するのはどれか。2つ選べ。

1: #1

2: #5

3: #9

4: #13

- 答え:1 ・2

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第22回午前:第41問

65歳の男性。歯肉の腫れを訴えて来院した。医師が処方した薬を服用してから顕著になったという。口腔内写真(別冊午前No.4)を別に示す。 疑われる内科疾患はどれか。

1: 高血圧

2: 骨粗鬆症

3: 脂質異常症

4: 慢性B型肝炎

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午後:第80問

85歳の女性。定期健康診査を目的として来院した。散歩を日課としているが、半年前から、かかりつけの内科で処方された高血圧の薬を飲み忘れることが多くなったり、自宅での料理を失敗することが増えたという。食事や衣服の着替えは一人でできるという。障害高齢者の日常生活自立度判定はどれと考えられるか。1つ選べ。

1: ランク A

2: ランク B

3: ランク C

4: ランク J

- 答え:4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午前:第59問

80歳の男性。家族から歯の付け根の白くなっているのが気になることを主訴として歯科訪問診療の依頼を受けた。進行性核上性麻痺により自宅療養中である。ADLは全介助、胃痩にて禁食状態であり、唾液誤嚥による反復性の誤嚥性肺炎に罹患している。患者のロ腔内写真(別冊午前No.16)を別に示す。 適切な口腔衛生管理はどれか、2つ選べ。

1: 洗口の指導

2: フッ化物塗布

3: 超音波スケーラーの使用

4: 家族への歯面清掃法の指導

- 答え:2 ・4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第25回午前:第83問

35歳の男性。定期健康診査で来院した。①冷たいものを食べると歯がしみるといっており、口腔を観察すると、②歯肉に退縮がみられた。③歯は朝食後と就寝前に磨いているという。いつものように磨いてもらうと、④歯ブラシを大きく横に動かしていた。Oデータはどれか。2つ選べ。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:2 ・4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第107問

90歳の女性。義歯着脱が困難で口腔状況が不良となり、家族とともに来院した。患者はアルツハイマー型認知症であり、認知症高齢者の日常生活自立度判定はランクⅢである。歯科治療時の適切な対応はどれか。2つ選べ。

1: 家族が付き添う。

2: 本人に十分説明する。

3: 複数の医療者と連携を図る。

4: 静脈内鎮静法を用いて処置を行う。

- 答え:1 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午前:第92問

87歳の女性。むせることがあることを主訴として歯科診療所に来院した。1か月前に友人と会話中に意識を消失し、救急搬送されたが、次の日には歩いて退院したという。退院後に気息性嗄声が発生し、食事の際にむせることが気になっているという。 麻痺が考えられるのはどれか。

1: 顔面神経

2: 舌下神経

3: 舌咽神経

4: 迷走神経

- 答え:4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

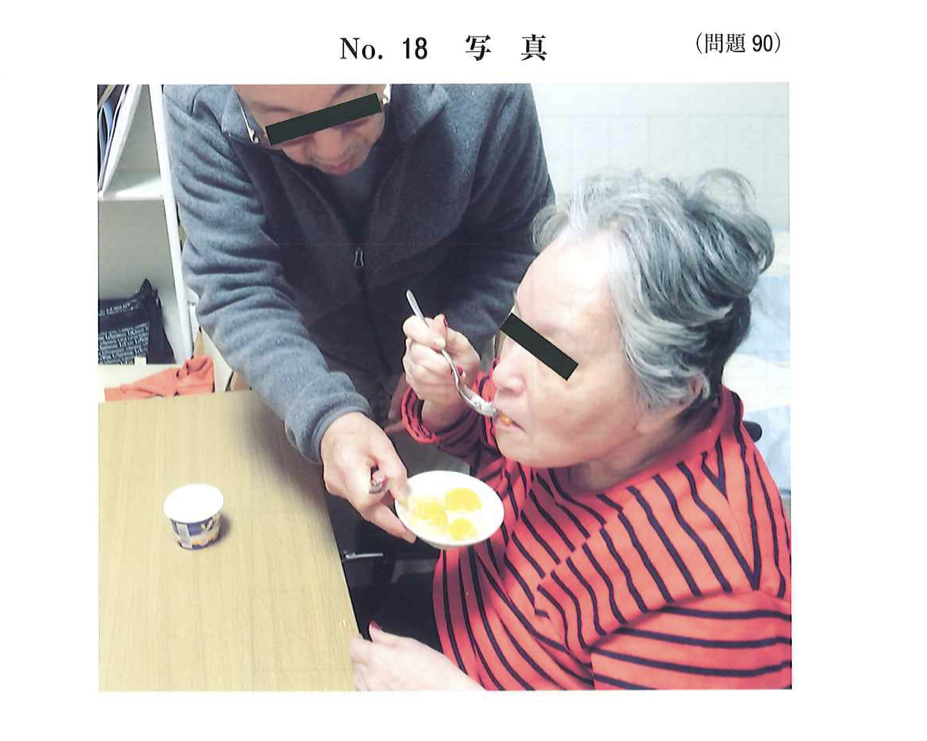

第27回午後:第90問

72歳の女性。パーキンソン病による精神と身体の活動低下があるが介助自活は可能で、前屈姿勢の症状がみられる。咀嚼嚥下機能に異常は認められない。家族が食事の介助をしている写真(別冊午後No.18)を別に示す。 家族に対する適切な指導はどれか。2つ選べ。

1: なるべく患者自身で食べるように促す。

2: 介助者は前傾姿勢で見守るようにする。

3: 食べこぼしを防止するためにテーブルを離す。

4: 頸部を前屈する目的で食器を低い位置に置く。

- 答え:1 ・4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する