第29回午後第91問の類似問題

第29回午前:第58問

86歳の男性。うまく食べることができないことを主訴として来院した。6か月前に右側大脳半球の脳梗塞により、左側の半身に麻痺が生じたという。この脳梗塞が影響するのはどれか。2つ選べ。

1: 顎運動

2: 舌運動

3: 口唇運動

4: 喉頭挙上運動

- 答え:2 ・3

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第94問

88歳の男性。話がしにくいことを主訴として来院した。特にマ行、パ行およびバ行が発音しづらいとのことであった。適切な訓練はどれか。1つ選べ。

1: 舌訓練

2: 口唇訓練

3: 声帯内転訓練

4: 軟口蓋挙上訓練

- 答え:2

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第31回午後:第90問

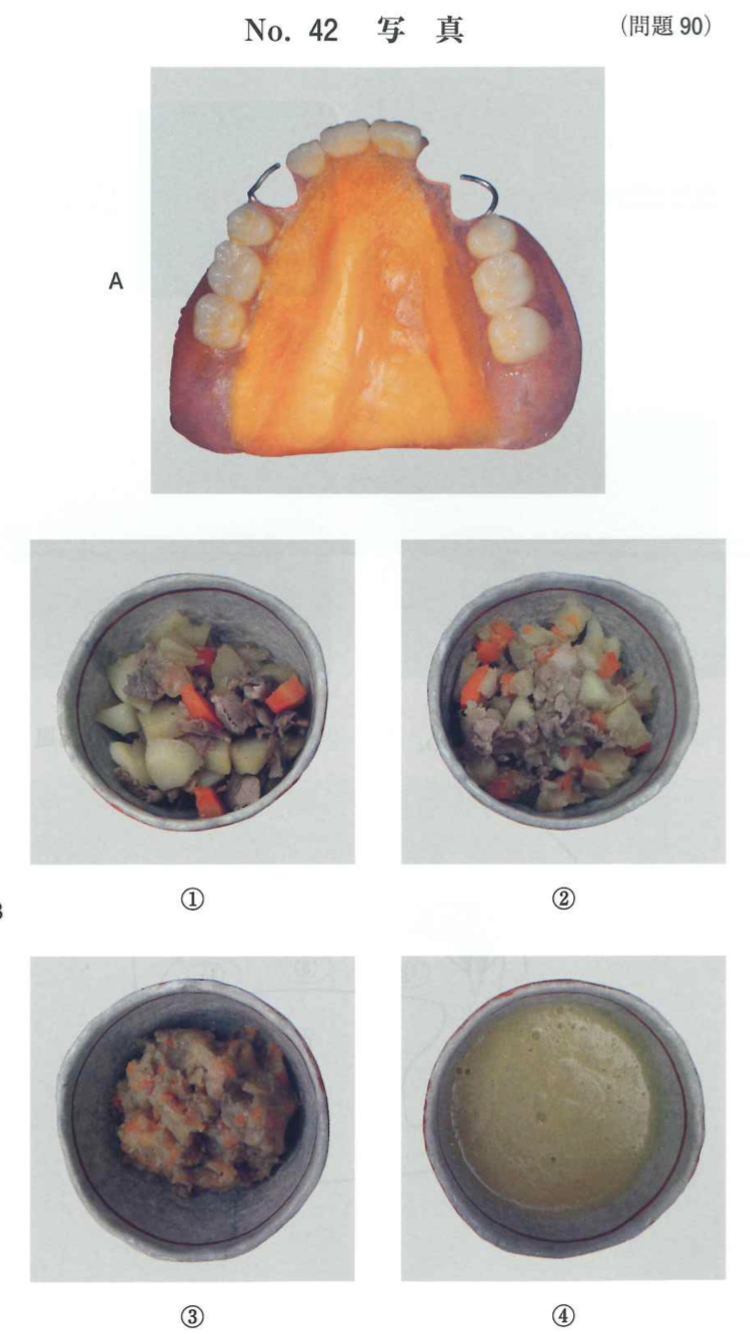

73歳の男性。1年前に脳卒中を発症したという。退院後、食事がうまくいかないということで特殊な調整を行った上題の義歯を製作した。義歯の写真(別冊午後 No.42A)と、入居している施設で提供可能な食事の写真(別冊午後 No.42B)を別に示す。 適切な食形態はどれか。1つ選べ。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午後:第92問

76歳の男性。食後よくむせることを主訴として来院した。1年前に脳血管疾患を発症したという。摂食嚥下機能障害と診断され、リハビリテーションを行うことになった。 適切な代償的アプローチはどれか。

1: 食前に口腔周囲筋強化訓練を行う。

2: 摂食時の姿勢は45度仰臥位をとる。

3: 食物形態を噛みごたえのあるものにする。

4: 頸部の過伸展を防ぐためコップの縁を切る。

- 答え:2

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第94問

76歳の男性。咀嚼困難のため訪問診療を依頼された。要介護度4で在宅療養中である。口腔周囲に触れるとくいしばりが強くなるため、診療に支障がある。最初に行うのはどれか。1つ選べ。

1: 脱感作療法

2: 冷圧刺激法

3: 筋刺激訓練法

4: 軟口蓋挙上訓練法

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午前:第37問

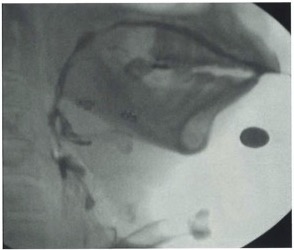

65歳の男性。摂食嚥下障害を主訴として来院し、嚥下造影検査を行った。嚥下後の造影画像(別冊午前 No.4)を別に示す。考えられる症状はどれか。2つ選べ。

1: 咽頭残留

2: 口腔内残留

3: 鼻腔への逆流

4: 絞扼感(胸部のつかえ)

- 答え:1 ・2

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第59問

86歳の男性。うまく食べることができないことを主訴として来院した。6か月前に右側大脳半球の脳梗塞により、左側の半身に麻痺が生じたという。この脳梗塞で起こりやすい後遺症はどれか。2つ選べ。

1: 失語

2: 失認

3: 失調

4: 歩行障害

- 答え:2 ・4

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午後:第59問

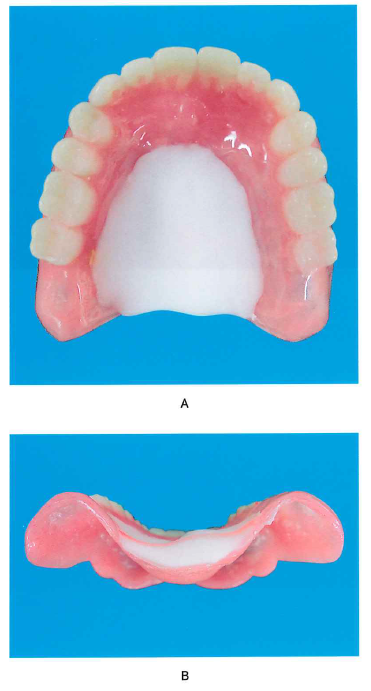

75歳の女性。食べにくいことを主訴として来院した。脳幹梗塞の後遺症により右側の舌に麻痺が生じたため、舌接触補助床が製作された。口腔内に装着した写真(別冊午後No.23)を別に示す。改善できるのはどれか。1つ選べ。

1: 口腔への取り込み

2: 口腔から咽頭への送り込み

3: 咽頭から食道への送り込み

4: 食道から胃への送り込み

- 答え:2

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第25回午前:第91問

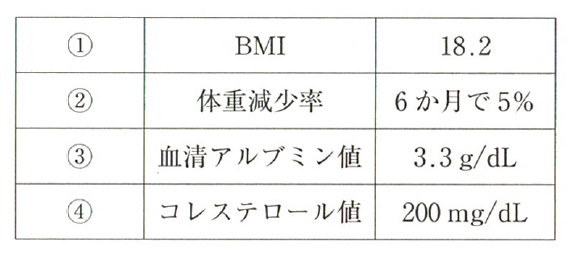

73歳の男性。食事がうまく摂れないと相談を受け、歯科医師とともに訪問した。1年前に脳出血を発症し、現在、在宅療養中であるという。最近の栄養アセスメント結果を表に示す。低栄養を疑うのはどれか。2つ選べ。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:1 ・3

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第95問

76歳の男性。食べるのに時間がかかると施設職員から相談された。2年前に脳梗塞を発症したが、むせはなく、装具を用いて自力摂取をしているという。初診時に食事指導を行い食事時間は短縮したという。再評価時の食事風景の写真(別冊午前No.32)を別に示す。行った食事支援はどれか。2つ選べ。

1: 食具の決定

2: 食器の変更

3: 普通食への変更

4: 胃食道逆流への対応

- 答え:1 ・2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第26回午前:第60問

77歳の男性。脳梗塞発症後、口蓋に食渣が付着することを訴えている。この患者に装着した口腔内装置の写真(別冊午前No.17)を別に示す。 適応症はどれか。

1: 舌挙上不全

2: 口唇閉鎖不全

3: 軟口蓋挙上不全

4: 食道入口部開大不全

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

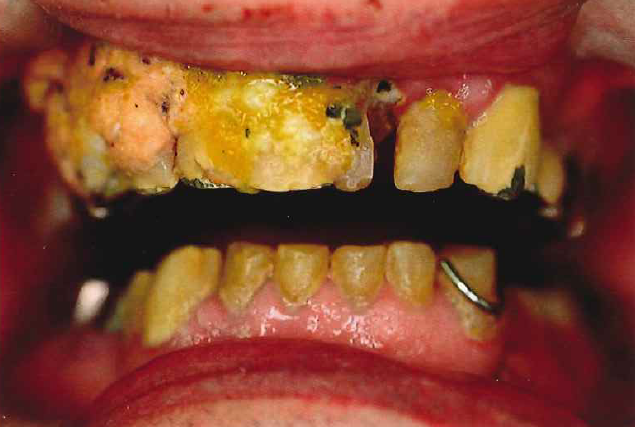

第24回午後:第60問

77歳の男性。10か月前に脳出血を発症した。摂食・嚥下障害がみられた。患者の口腔内写真(別冊午後 No.13)を示す。障害されている摂食・嚥下の過程はどれか。

1: 先行期

2: 準備期

3: 咽頭期

4: 食道期

- 答え:2

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午前:第60問

77歳の男性。脳梗塞発症後にリハビリテーション病院に入院中である。今週のリハビリテーション週間スケジュールがベッドサイドに貼られている。それには[午前10時①歩行訓練、午前11時②構音障害の機能訓練、午後2時③利き手交換の訓練、午後3時口腔衛生管理]と記載されている。 ①②③部分の機能訓練を実施する専門職の組合せで正しいのはどれか。

1: 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士

2: 理学療法士 言語聴覚士 作業療法士

3: 作業療法士 理学療法士 言語聴覚士

4: 作業療法士 言語聴覚士 理学療法士

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

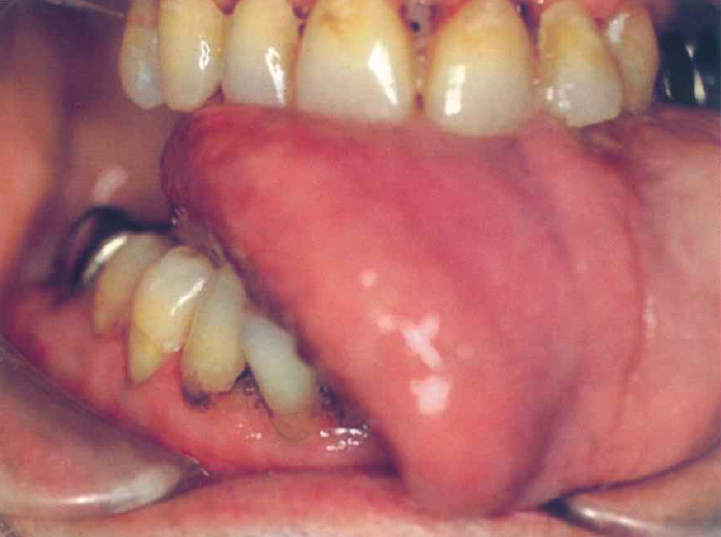

第31回午前:第60問

71歳の男性。脳梗塞の既往があり、口腔機能の評価をしたところ舌突出時に偏位が認められた。口腔内写真(別冊午前 No.22)を別に示す。 舌の偏位の原因となる神経はどれか。1つ選べ。

1: 顔面神経

2: 三叉神経

3: 舌下神経

4: 迷走神経

- 答え:3

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午後:第84問

85歳の女性。食べこぼしが気になり来院した。2年前から関節リウマチの影響による手指関節機能低下と視力低下があり、ブラッシング能力が低下して口腔内環境が悪化しているという。適切な指導はどれか。2つ選べ。

1: 手鏡の使用

2: 口唇圧訓練

3: 歯間ブラシの使用

4: 定期的な歯科受診

- 答え:2 ・4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第31回午後:第60問

67歳の男性。舌癌により舌根部を除く舌体を切除し、皮弁で再建している。傷が落ち着いてきたのでそろそろ食事を開始したいとのことである。口腔内写真(別冊午後 No.24)を別に示す。 疑われるのはどれか。2つ選べ。

1: 先行期障害

2: 準備期障害

3: 口腔期障害

4: 咽頭期障害

- 答え:2 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

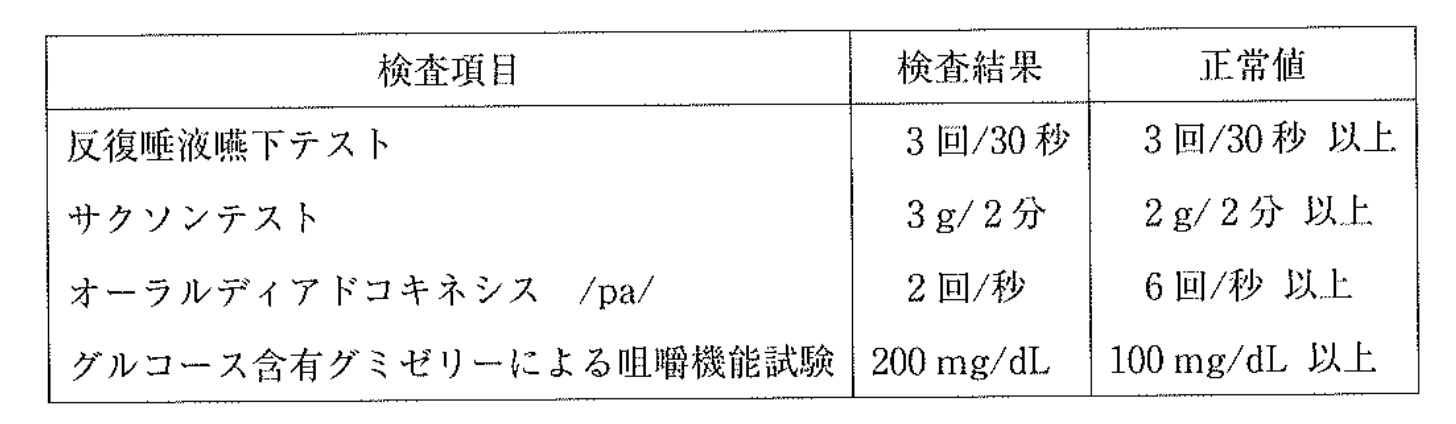

第30回午前:第94問

87歳の女性。食事量が減ってきたことを心配した家族から歯科訪問診療の依頼を受けた。食事中に食べこぼしが多いという。口腔機能に関する検査結果を表に示す。機能が低下していると考えられるのはどれか。1つ選べ。

1: 嚥下

2: 咀嚼

3: 口唇閉鎖

4: 唾液分泌

- 答え:3

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第26回午前:第61問

82歳の男性。脳梗塞発症後、右片麻痺があり、摂食機能療法における間接訓練を継続してきた。座位は困難な状態である。誤嚥を起こしにくい姿勢はどれか。

1: 頸部を進展する。

2: 頸部を左側に回旋する。

3: 下肢は両側の膝を伸展する。

4: 左側を下の半側臥位にする。

- 答え:4

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午前:第90問

88歳の男性。食事中のむせが多いことを主訴として家族とともに来院した。特記すべき既往歴はない。適切な助言はどれか。1つ選べ。

1: 右を向いて飲むとよいです。

2: むせたら食事をやめましょう。

3: なるべくむせは我慢しましょう。

4: とろみをつけるとむせづらくなります。

- 答え:4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

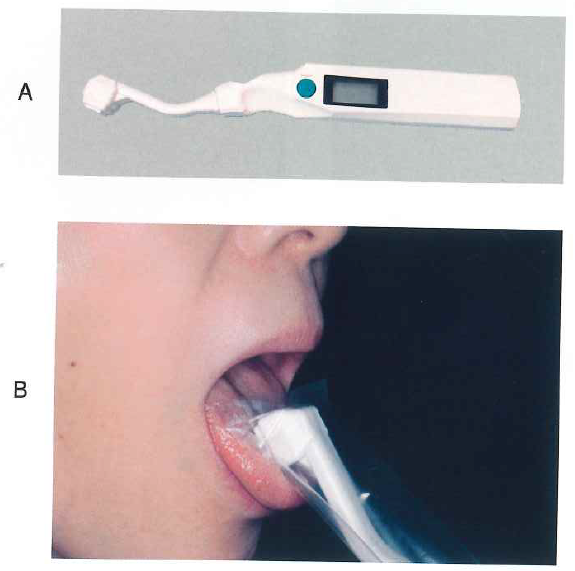

第31回午前:第93問

66歳の女性。食事が飲み込みにくいことを主訴として来院した。口腔機能の低下が疑われたため、口腔機能精密検査を行った。検査に用いた器具の写真(別冊午前 No.33A)と検査実施時の写真(別冊午前 No.33 B)を別に示す。 検査内容はどれか。1つ選べ。

1: 舌圧

2: 舌運動

3: 口腔湿潤度

4: 口腔衛生状態

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する