第24回午後第43問の類似問題

第28回午前:第43問

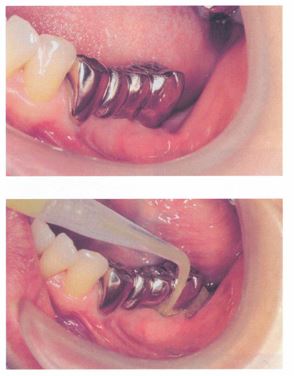

55歳の男性。下顎左側臼歯部の疼痛と腫脹を主訴として来院した。2日前から歯肉が腫れ、痛みがあったが放置していたという。LDDSを行うことになった。初診時の口腔内写真(別冊午前No.4A)と処置時の口腔内写真(別冊午前No.4B)を別に示す。この処置で用いた薬剤はどれか。

1: アモキシシリン

2: ポビドンヨード

3: ミノサイクリン塩酸塩

4: ベンゼトニウム塩化物

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午前:第21問

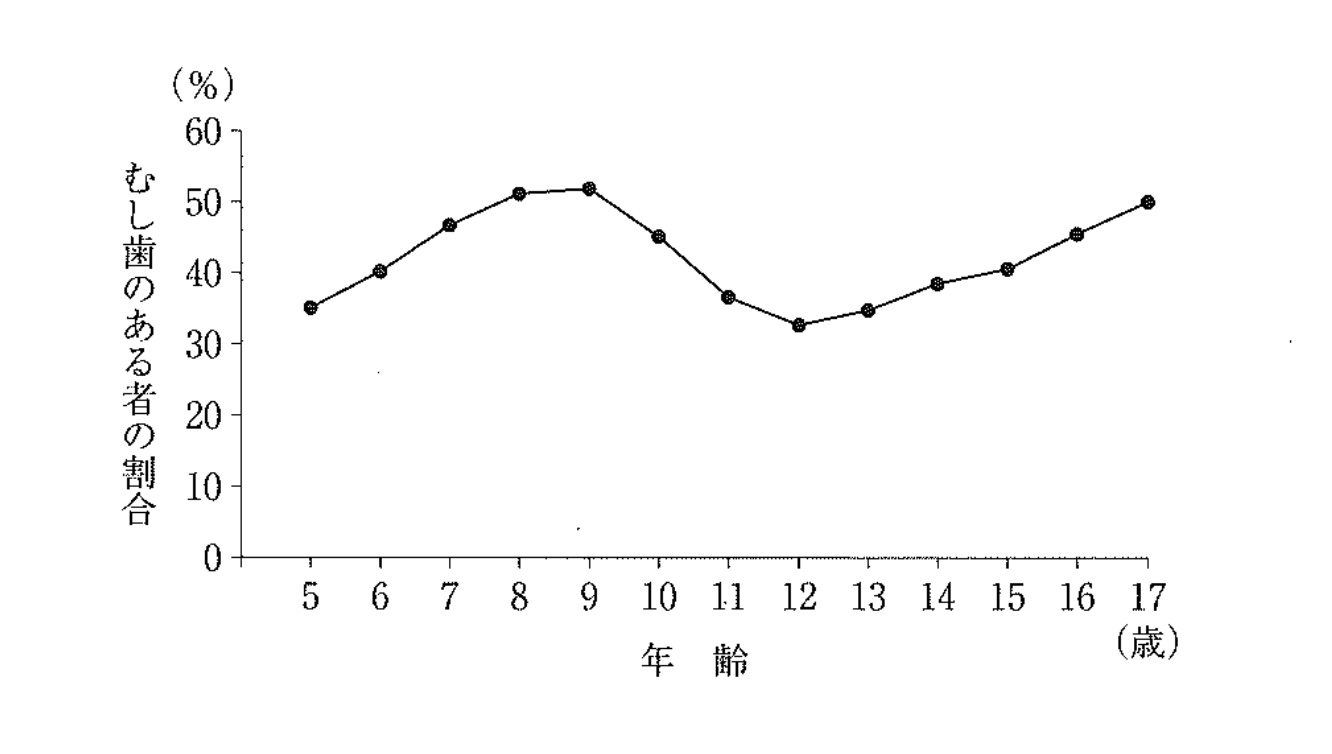

学校保健統計調査(平成30年)による、むし歯のある者の割合の年齢変化を図に示す。グラフがN字曲線を呈する要因はどれか。1つ選べ。

1: 飲食習慣

2: 乳歯の交換

3: 歯口清掃習慣

4: フッ化物応用

第25回午後:第21問

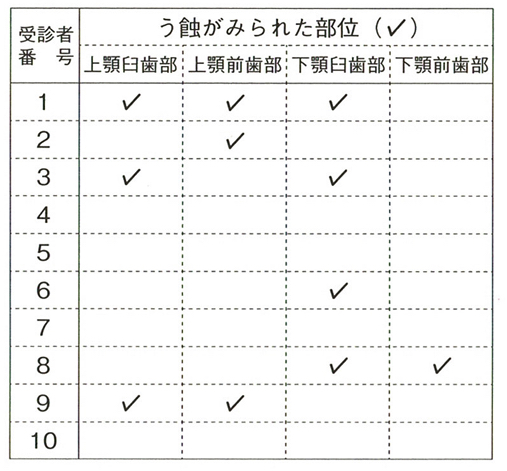

3歳児歯科健康診査の受診者10名の結果を表に示す。う蝕罹患型A型の割合はどれか。

1: 10%

2: 20%

3: 30%

4: 40%

第30回午前:第102問

82歳の女性。上顎全部床義歯を再製作することになり、歯科医師から概形印象の準備を指示された。印象採得に必要なトレーの写真(別冊午前 No.34)を別に示す。使用するのはどれか。1つ選べ。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第25回午前:第74問

30歳の女性。歯面の色素沈着を訴えて来院した。妊娠高血圧症の治療を行っている。 使用すべきでない器材はどれか。

1: エアスケーラー

2: 超音波スケーラー

3: ポリッシングブラシ

4: 炭酸水素ナトリウム歯面清掃器

- 答え:4

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午前:第66問

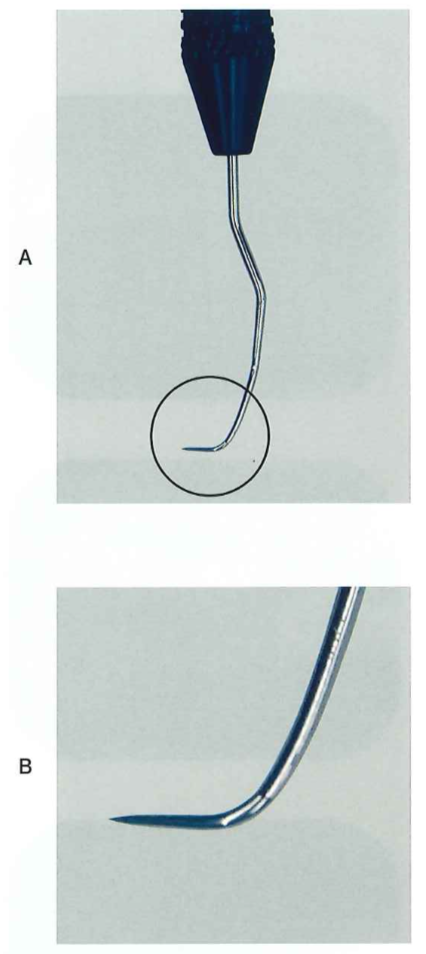

歯科用検査器具の写真(別冊午前 No.24A)とその先を拡大した写真(別冊午前 No.24B)を別に示す。使用目的はどれか。2つ選べ。

1: 歯石の触知

2: 付着歯肉幅の測定

3: 根面の滑沢化の確認

4: ポケット底の位置の確認

- 答え:1 ・3

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第31回午後:第60問

67歳の男性。舌癌により舌根部を除く舌体を切除し、皮弁で再建している。傷が落ち着いてきたのでそろそろ食事を開始したいとのことである。口腔内写真(別冊午後 No.24)を別に示す。 疑われるのはどれか。2つ選べ。

1: 先行期障害

2: 準備期障害

3: 口腔期障害

4: 咽頭期障害

- 答え:2 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第110問

82歳の男性。歯科治療終了後に待合室へ移動した直後、突然倒れて意識がなくなった。直ちに歯科医師、歯科衛生士がかけつけ、救命処置を行った。歯科医師から写真(別冊午前No.43)に示す装置の準備をするよう指示があった。電極を所定の位置に貼付した後、除細動を行う音声ガイダンスがあった。次の対応はどれか。1つ選べ。

1: 脈を触知する。

2: 呼吸を確認する。

3: 人工呼吸を続ける。

4: 患者に触れないようにする。

- 答え:4

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第26回午前:第39問

46歳の女性。歯の冷水痛を主訴として来院した。コンポジットレジンインレー修復を行うことになった。コンポジットレジンインレー製作時の写真を別(別冊午前No.4)に示す。 直接法と比較した長所はどれか。2つ選べ。

1: 耐摩耗性が向上する。

2: 来院回数が少なくなる。

3: 隣接面の接触点の回復に優れる。

4: コントラクションギャップの形成が促進される。

- 答え:1 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第69問

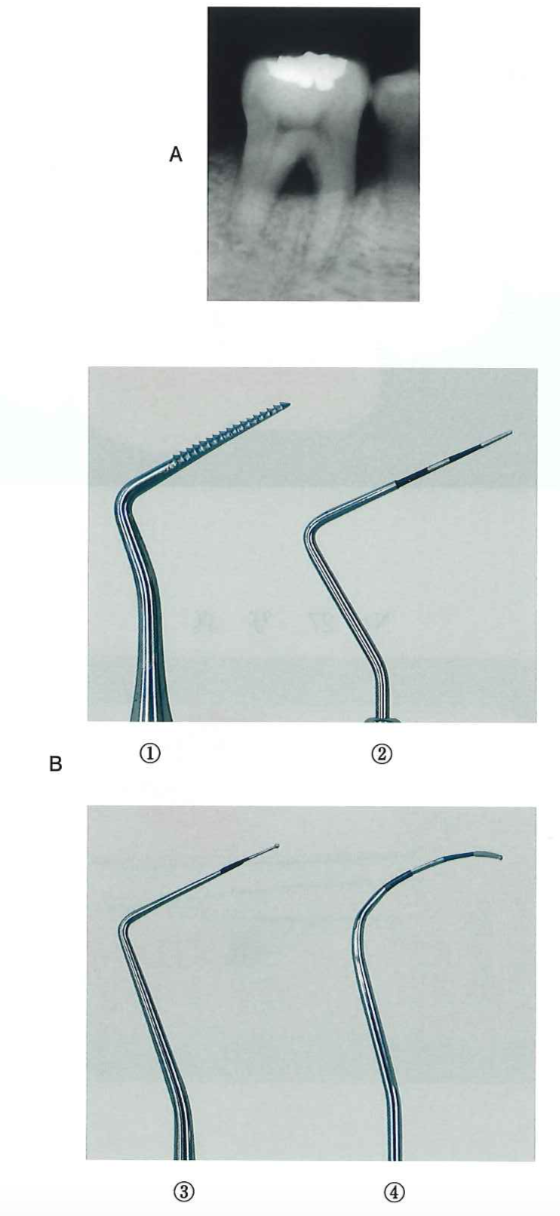

次の文を読み、〔問題 69〕、〔問題70〕に答えよ。 63歳の男性。下顎右側白歯部の違和感を訴えて来院した。根分岐部病変を検査した結果、Glickmanの分類は3級であった。エックス線写真(別冊午後 No.25 A)と器具の写真(別冊午後 No.25 B)を別に示す。 この歯の検査に使用したのはどれか。2つ選べ。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:2 ・4

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第25回午前:第51問

23歳の女性.下顎右側水平埋伏智歯の抜歯を行った。術中は異常なく経過した。 術直後に確認するのはどれか、2つ選べ。

1: 止血状態

2: 感染の有無

3: 口腔清掃状態

4: バイタルサイン

- 答え:1 ・4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第31回午後:第39問

口腔内写真(別冊午後 No.7)を別に示す。 上顎左右中切歯の歯肉辺縁にみられるのはどれか。1つ選べ。

1: クレフト

2: 口呼吸線

3: 歯肉増殖

4: フェストゥーン

- 答え:4

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午後:第107問

75歳の女性。認知症を発症しており、訪問診療を行った際に、口腔清掃を嫌がり開口を拒んでいる。顎関節症などの既往はない。対応として、まず①開口器を試みる。不安を取り除くために②声かけをして安心感を与え、③口を開けない原因を探る。さらに開口しない時は④口唇のマッサージを行う。下線部分で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:2 ・3

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午後:第20問

歯周病の第二次予防はどれか。2つ選べ。

1: PMTC

2: 食生活指導

3: 定期歯科検診

4: ルートプレーニング

- 答え:3 ・4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第108問

8歳の男児。う蝕治療のため来院した。アテトーゼ型脳性麻痺のため、不随意運動と強いかみしめにより開口が得られず、開口器を使用することになった。適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 臼歯部に咬ませる。

2: 最大開口位で保持する。

3: 保護者の同意を得てから装着する。

4: 肘と膝をまっすぐに伸ばしてから抑制する。

- 答え:1 ・3

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

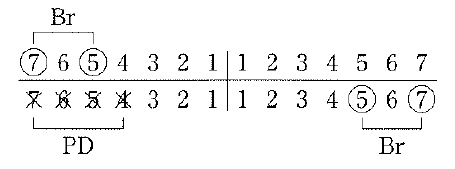

第31回午前:第94問

73歳の男性。脳血管疾患で入院していた急性期病棟から回復期病棟に移動することになり、利き手交換訓練を行うことになった。口腔機能管理を行うよう歯科医師から指示された。歯式を図に示す。 セルフケアで推奨するのはどれか。2つ選べ。

1: 電動歯ブラシ

2: デンタルフロス

3: 柄の細い歯ブラシ

4: 吸盤がついた義歯用ブラシ

- 答え:1 ・4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

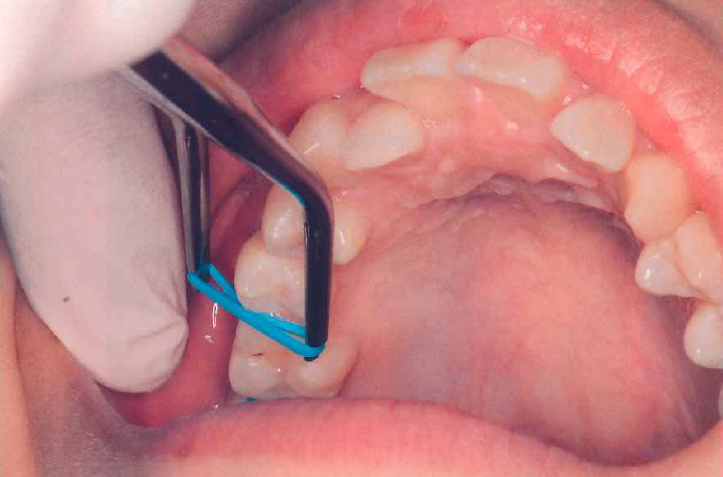

第31回午後:第52問

矯正装置製作の前処置の写真(別冊午後 No.19)を別に示す。 目的はどれか。1つ選べ。

1: 空隙閉鎖

2: 歯間分離

3: 歯の圧下

4: 隣接面の研磨

- 答え:2

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

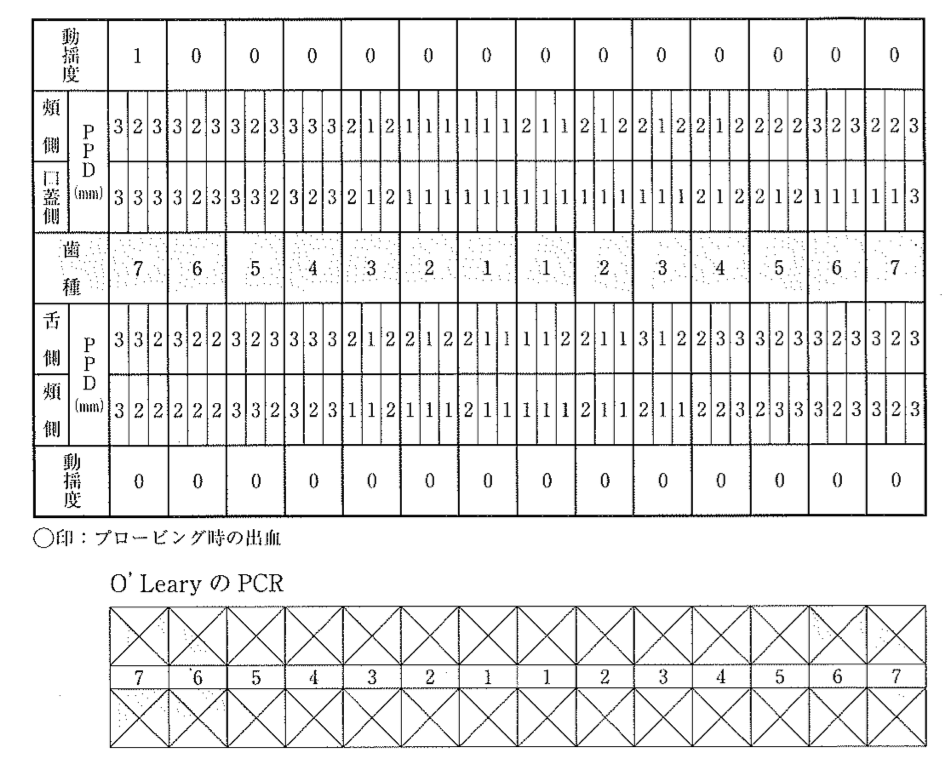

第30回午後:第67問

42歳の女性。メインテナンス時の歯周組織検査の結果の図を示す。検査後に行うのはどれか。2つ選べ。

1: TBI

2: SRP

3: PTC

4: LDDS

- 答え:1 ・3

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第26回午後:第67問

歯科予防処置はどれか。

1: プロービング

2: 機械的歯面清掃

3: ブラッシング指導

4: ルートプレーニング

- 答え:2

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する