第22回午前第57問の類似問題

第25回午後:第104問

小児の歯科診療における行動変容法で抑制的対応法はどれか。

1: TSD法

2: モデリング法

3: トークンエコノミー法

4: ハンドオーバーマウス法

- 答え:4

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午後:第61問

小児と障害児者が対象の歯科診療で、写真や絵カードなどを応用する行動調整法はどれか。

1: カウント法

2: TEACCH法

3: シェイピング法

4: フラッディング法

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第106問

小児歯科治療時の行動療法的対応法はどれか。2つ選べ。

1: 開口の保持

2: モデリング

3: トークンエコノミー

4: ハンドオーバーマウス

- 答え:2 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第24回午前:第58問

2歳児の歯科治療時に留意すべきことはどれか。2つ選べ。

1: 自己中心的である。

2: 母子分離が有効である。

3: 視覚からの恐怖心が強い。

4: 言葉による説明で理解が得られる。

- 答え:1 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第87問

学校歯科健康診断でCOを有する児童への事後措置として適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 頬杖癖をやめさせる。

2: 歯科医院での治療を勧める。

3: 鏡で当該部位を確認させる。

4: むし歯の成り立ちを理解させる。

- 答え:3 ・4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第108問

8歳の男児。う蝕治療のため来院した。アテトーゼ型脳性麻痺のため、不随意運動と強いかみしめにより開口が得られず、開口器を使用することになった。適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 臼歯部に咬ませる。

2: 最大開口位で保持する。

3: 保護者の同意を得てから装着する。

4: 肘と膝をまっすぐに伸ばしてから抑制する。

- 答え:1 ・3

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第62問

非協力児や体動のある障害児者の歯科治療で開口器を使用するとき、留意すべき偶発症はどれか。2つ選べ。

1: 歯の外傷

2: 過呼吸発作

3: 口唇の挫傷

4: 唾液の分泌障害

- 答え:1 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第25回午後:第87問

定期歯科健診に来院した3歳男児の母親から指しゃぶりについて相談を受けた。口腔状態および男児の様子を以下に示す。指導内容として適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 歯並びへの影響を説明する。

2: 習癖除去装置の使用を勧める。

3: 6歳までは心配ないと説明する。

4: 経過観察を行っていくことを説明する。

- 答え:1 ・4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第31回午前:第62問

軽度精神発達遅滞の患児に対する歯科診療トレーニングの写真(別冊午前 No.23) を別に示す。 この行動療法はどれか。1つ選べ。

1: カウント法

2: Tell-Show-Do法

3: TEACCHプログラム

4: トークンエコノミー法

- 答え:2

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第31回午後:第102問

11歳の女児。う蝕治療のため保護者と来院した。てんかんの既往歴があるという。治療中に突然意識を消失し、欠神発作を起こした。 適切な対応はどれか。1つ選べ。

1: 部屋を明るくする。

2: 酸素吸入の準備をする。

3: バックレストを起こす。

4: 口腔内の器具を取り除く。

- 答え:4

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第25回午前:第105問

障害者の歯科治療時における行動調整で誤っているのはどれか。

1: 患者の権利や尊厳を守る。

2: 静脈内鎮静法は有意識下で行う。

3: 行動変容法を併用して進めると効果的である。

4: 協力度が向上しても抑制器具や開口器は外さない。

- 答え:4

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午後:第81問

乳児の保護者に対する適切な口腔保健指導はどれか。2つ選べ。

1: 授乳方法

2: 口腔習癖の指導

3: フッ化物洗口の推奨

4: 乳歯の萌出時期の説明

- 答え:1 ・4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第26回午後:第57問

4歳の男児。う蝕の治療を希望して来院した。フッ化物歯面塗布を受けた経験があるが、修復処置は初めてであるという。治療に協力的でスムースに終了できたので、シールを与えた。この対応はどれか。

1: TSD法

2: TEACCH法

3: レスポンスコスト法

4: トークンエコノミー法

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第83問

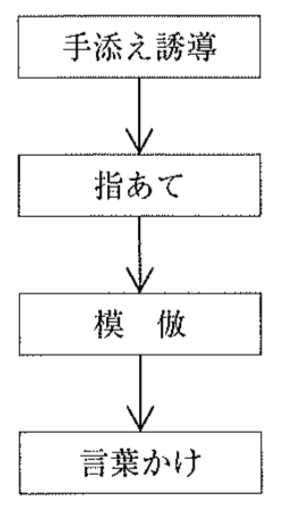

11歳の男児、知的能力障害があり、歯磨きがうまくできないことを主訴として母親とともに来院した。言葉の意味は理解できているという。歯科医師よりセルフケアの支援を目的とした歯科保健指導を行うよう指示を受けた。指導の手順を以下に示す。用いた手法はどれか。1つ選べ。

1: 刺激統制法

2: シェイピング法

3: フラッディング法

4: レスポンスコスト法

- 答え:2

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午後:第106問

4歳の女児。歯科健康診断でう蝕を指摘され、歯科治療を希望して来院した。母親から、歯科治療は初めてで不安を抱いていることが告げられた。その他特記すべき全身的な既往はみられない。適切な対応はどれか。2つ選べ。

1: TSD法

2: 静脈内鎮静法

3: トークンエコノミー法

4: ハンドオーバーマウス法

- 答え:1 ・3

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

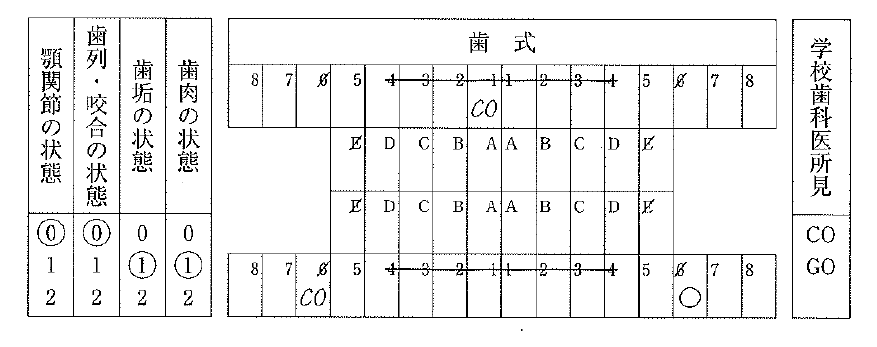

第23回午前:第83問

10歳の男児。小学校での定期歯科健康診断結果を図に示す。事後措置として適切なのはどれか。

1: 歯石除去

2: う蝕治療

3: ブラッシング指導

4: 歯周疾患の精密検査

- 答え:3

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第23回午前:第92問

幼稚園で4歳児20名の集団に対して歯科保健指導を実施することになった。実施計画の項目と内容との組合せで適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 現状把握ーーー歯科健康診断結果

2: 指導方法ーーー60分の講話

3: 使用媒体ーーーペープサート

4: 指導内容ーーーデンタルフロスの使用方法

- 答え:1 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

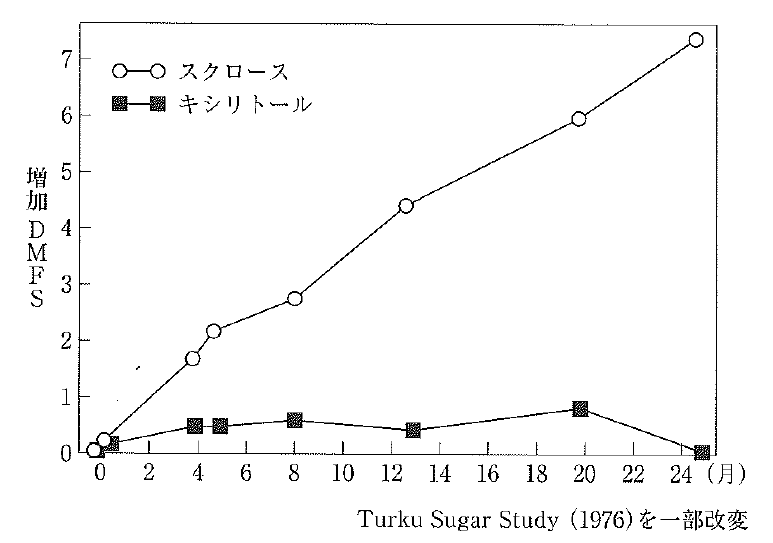

第24回午後:第92問

A幼稚園では「健康な子供を育てるための勉強会」を保護者対象に行っている。歯科保健について30分間の講話を依頼された。内容として適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 口呼吸による弊害

2: 第二大臼歯のう蝕予防

3: ショ糖とう蝕との関係

4: 側方歯群の交換と歯列不正

- 答え:1 ・3

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第24回午前:第87問

保育所より依頼され、幼児の保護者へ間食指導を行うこととなった。指導に用いる図を示す。図から説明できる歯科保健指導の内容で適切なのはどれか。

1: 回数を減らす。

2: 時間を決める。

3: 粘着性食品を控える。

4: 非発酵性糖質の食品を選ぶ。

- 答え:4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午後:第61問

8歳の男児。自閉スペクトラム症であるという。小児歯科外来で歯科衛生士が口腔清掃を行っている場面の写真(別冊午後No.24)を別に示す。患児が口腔清掃中にヘッドホンにより遮断しているのはどれか。2つ選べ。

1: 指示

2: 説明

3: 子どもの泣き声

4: 治療用機器の音

- 答え:3 ・4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する