第30回午前第62問の類似問題

第31回午前:第52問

55歳の男性。舌癌のため、全身麻酔下で舌部分切除術を受けることになった。化学療法と放射線療法の予定はない。歯科医師から専門的口腔衛生処置を行うよう指示を受けた。 これにより予防できるのはどれか。2つ選べ。

1: 口腔乾燥

2: 誤嚥性肺炎

3: 手術創感染

4: 唾液分泌障害

- 答え:2 ・3

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

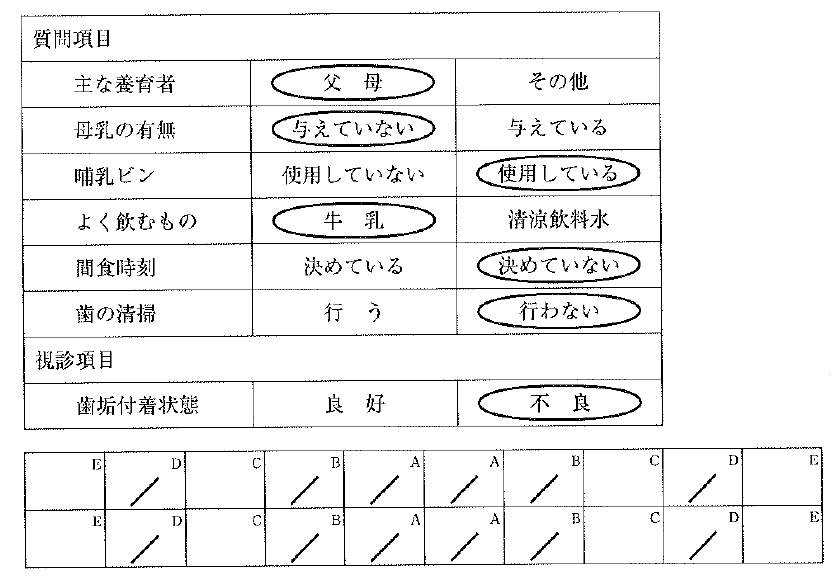

第23回午後:第82問

1歳8か月の男児。町の保健センターで実施している歯科健康診査のため母親と訪れた。全身的な異常は認められない。質問票と歯科健康診査結果の一部を示す。プラッシング指導に加えて行うべき歯科保健指導はどれか。2つ選べ。

1: 1日4回の間食を指導する。

2: 哺乳ビンの使用を中止させる。

3: フッ化物の歯面塗布を勧める。

4: 未萌出歯のエックス線検査を勧める。

- 答え:2 ・3

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

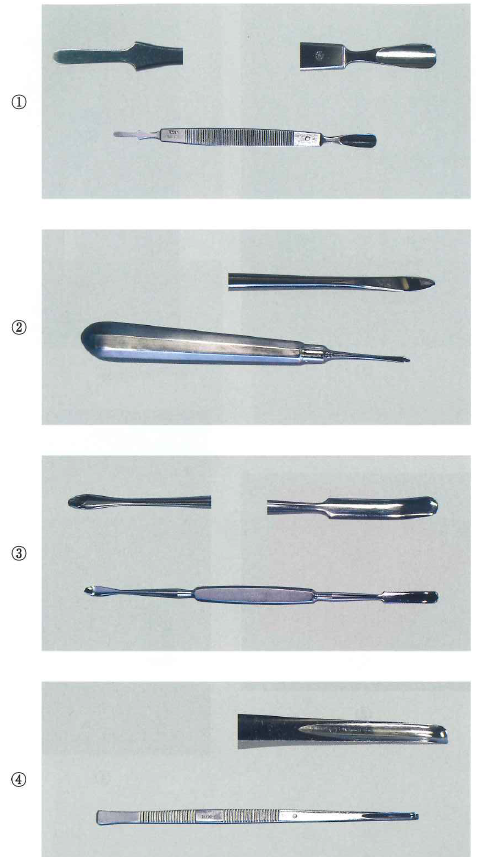

第31回午前:第101問

24歳の女性。下顎左側埋伏智歯部の痛みと腫れを主訴として来院した。診察の結果、抜歯を行うことになった。器具とその先端の写真(別冊午前 No.36)を別に示す。 粘膜骨膜弁の翻転に使用するのはどれか。2つ選べ。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:1 ・3

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

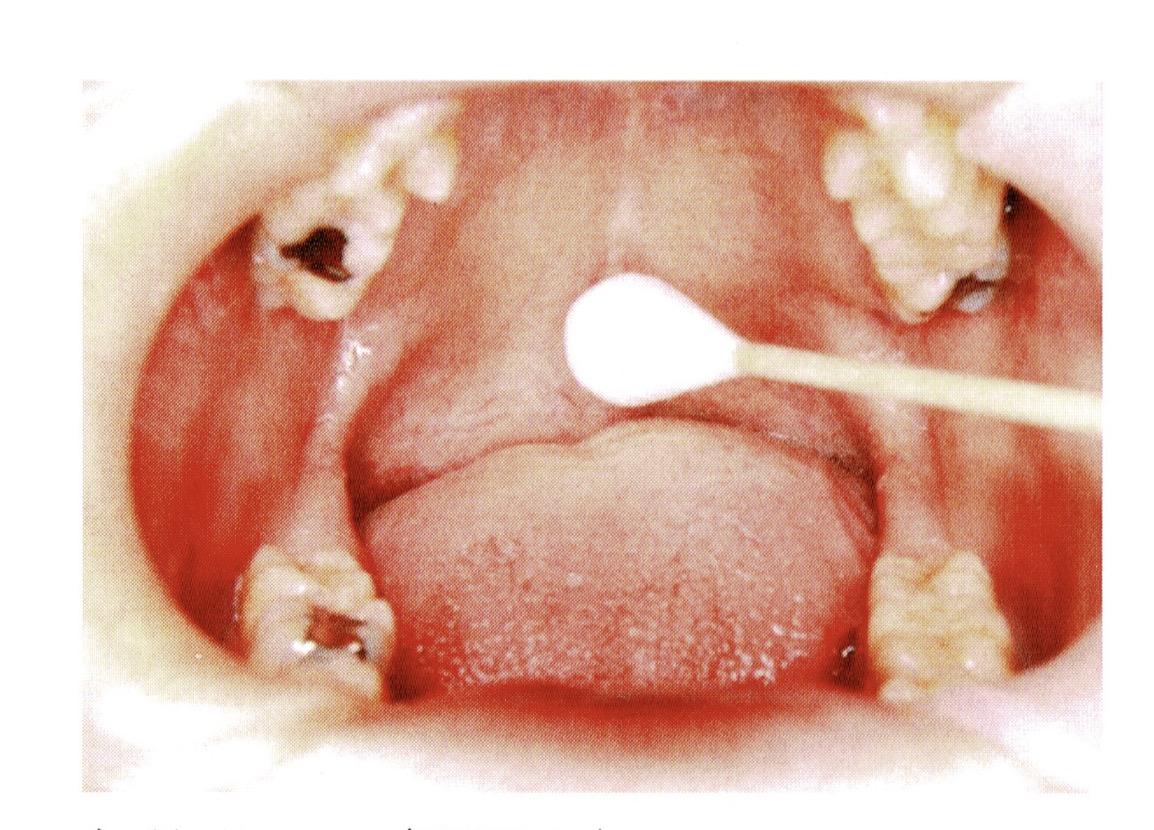

第29回午後:第77問

6歳の女児。奥歯の歯ぐきが気になることを主訴として来院した。う蝕リスクが高いとの診断で歯科医師の指導により下顎左側第一大臼歯に可及的に小窩裂溝塡塞を行うことになった。口腔内写真(別冊午後No.30)を別に示す。塡塞前に行うのはどれか。2つ選べ。

1: 咬合調整

2: 歯面清掃

3: 水洗・乾燥

4: ラバーダム防湿

- 答え:2 ・3

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

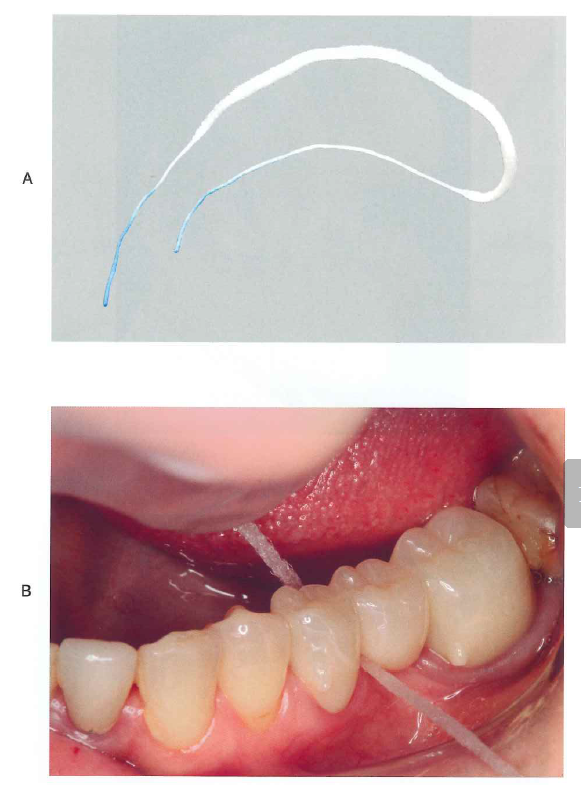

第31回午後:第48問

55歳の女性。下顎左側第一大臼歯部の欠損による咀嚼困難を主訴として来院した。診察の結果、固定性ブリッジによる治療が開始された。器材の写真(別冊午後 No.15A)とこれを用いて患者へ説明している口腔内写真(別冊午後 No.15B)を別に示す。 本器材により効果的に清掃できる部位はどれか。2つ選べ。

1: 連結部

2: ポンティック基底面

3: 隣接歯との接触点部

4: 支台装着頬側中央頸部

- 答え:1 ・2

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第26回午後:第57問

4歳の男児。う蝕の治療を希望して来院した。フッ化物歯面塗布を受けた経験があるが、修復処置は初めてであるという。治療に協力的でスムースに終了できたので、シールを与えた。この対応はどれか。

1: TSD法

2: TEACCH法

3: レスポンスコスト法

4: トークンエコノミー法

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

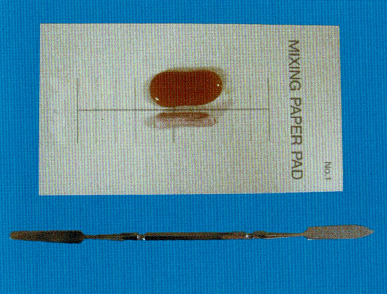

第23回午前:第98問

歯周外科治療に用いる器材の写真(別冊午前 No.14)を別に示す。正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 色調が均一になるように練和する。

2: 練和したものは乾いた手指で取扱う。

3: 創部を濡らしてから使用する。

4: 歯間部に頰舌的に押込んで部に固定する。

- 答え:1 ・4

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第26回午前:第49問

9歳の男児。顎裂部の矯正歯科治療を目的に紹介され来院した。両側唇口蓋裂で、生後4か月児に口唇形成術。1歳6か月時に口蓋形成術を受けたという。現在は両側顎裂を認める。術前の口腔内写真(別冊午前No.10)を別に示す。 考えられる手術はどれか。2つ選べ。

1: 骨移植術

2: 小帯切除術

3: 瘻孔閉鎖術

4: 骨隆起除去術

- 答え:1 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

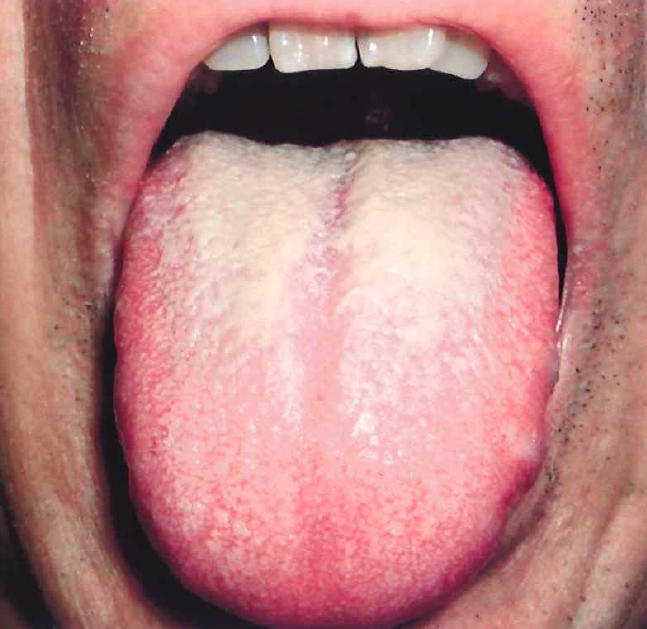

第31回午後:第60問

67歳の男性。舌癌により舌根部を除く舌体を切除し、皮弁で再建している。傷が落ち着いてきたのでそろそろ食事を開始したいとのことである。口腔内写真(別冊午後 No.24)を別に示す。 疑われるのはどれか。2つ選べ。

1: 先行期障害

2: 準備期障害

3: 口腔期障害

4: 咽頭期障害

- 答え:2 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第46問

部分床義歯の写真(別冊午後No.9)を別に示す。矢印が示す装置の役割はどれか。2つ選べ。

1: 離脱を防止する。

2: 沈下を防止する。

3: 咬合圧を歯に伝達する。

4: 咬合面の摩耗を防止する。

- 答え:2 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第26回午後:第83問

67歳の男性。入院中の口腔衛生管理を行うことになった。食道癌の診断で2週間前より放射線治療と化学療法を行っており、4日後に手術が行われるという。口腔内の評価では、う蝕や歯周病は無かったが口が渇くと訴えていた。評価時の舌の写真(別冊午後No.17)を別に示す。 歯科衛生士が行う口腔衛生管理によって期待される効果はどれか。2つ選べ。

1: 入院期間の短縮

2: 原発病巣の縮小

3: 創部感染の予防

4: 安静時唾液の増加

- 答え:1 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第24回午前:第58問

2歳児の歯科治療時に留意すべきことはどれか。2つ選べ。

1: 自己中心的である。

2: 母子分離が有効である。

3: 視覚からの恐怖心が強い。

4: 言葉による説明で理解が得られる。

- 答え:1 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

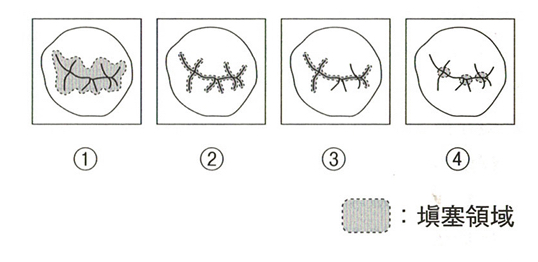

第25回午後:第79問

11歳の男児。下顎右側第一小臼歯に小窩裂溝塡塞を行うことになった。塡塞領域を図に示す。正しいのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:2

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

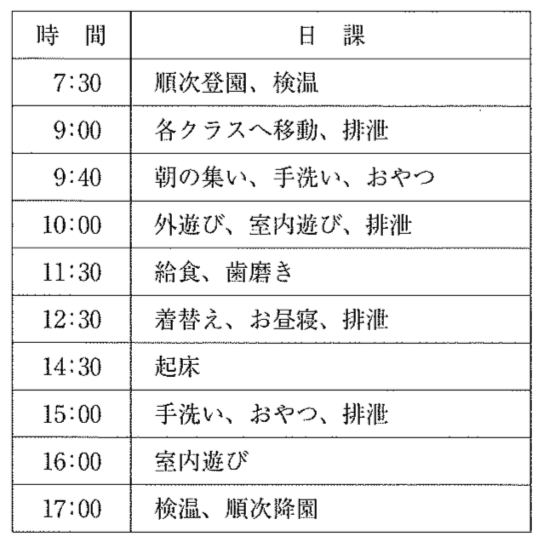

第30回午後:第90問

保育園より、5歳児に対する口腔保健指導を依頼された。この保育園の平均的な日課を図に示す。保育士への助言で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: おやつ後の洗口を奨励する。

2: 水分補給としてスポーツドリンクを与える。

3: 歯磨き時にフッ化物配合歯磨剤の使用を推奨する。

4: フッ化物配合歯磨剤使用後はよくうがいをさせる。

- 答え:1 ・3

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

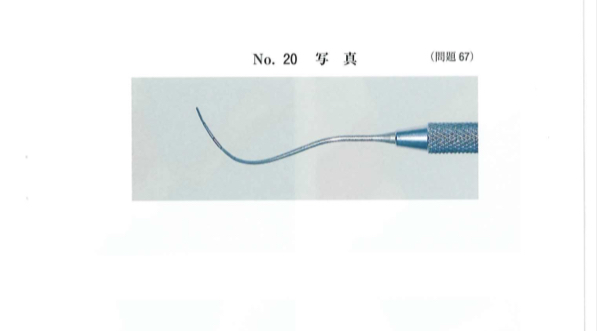

第27回午前:第67問

器具の写真(別冊午前NO.20)を別に示す。 使用する部位はどれか。2つ選べ。

1: 16歯根部頰側

2: 27歯根部口蓋側

3: 34歯根部頬側

4: 46歯根部舌側

- 答え:1 ・4

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

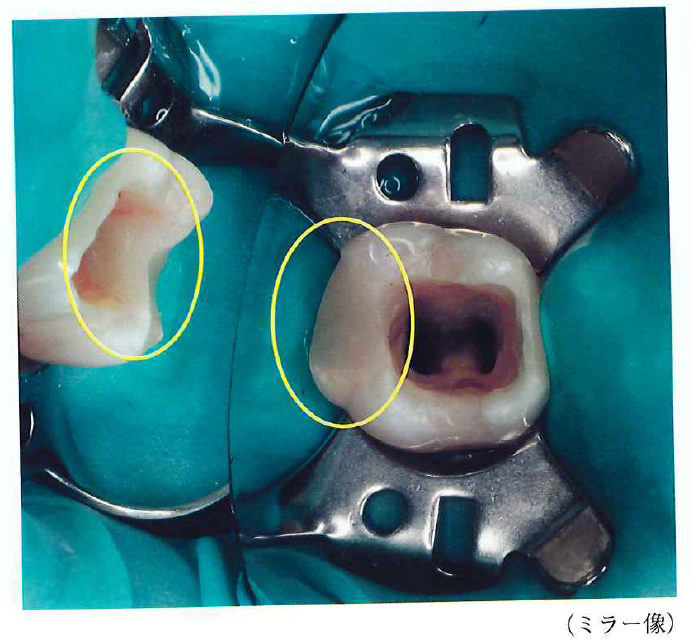

第29回午前:第42問

67歳の男性。歯痛を主訴として来院した。下顎左側第二大臼歯に大きなう窩を認め、根管治療が行われることになった。処置中の口腔内写真(別冊午前No.8)を別に示す。丸で囲んだ部分の目的はどれか。1つ選べ。

1: 接触点の回復

2: 薬液の漏出防止

3: 歯間乳頭部の保護

4: 感染象牙質の再石灰化

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午後:第59問

75歳の女性。食べにくいことを主訴として来院した。脳幹梗塞の後遺症により右側の舌に麻痺が生じたため、舌接触補助床が製作された。口腔内に装着した写真(別冊午後No.23)を別に示す。改善できるのはどれか。1つ選べ。

1: 口腔への取り込み

2: 口腔から咽頭への送り込み

3: 咽頭から食道への送り込み

4: 食道から胃への送り込み

- 答え:2

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第24回午前:第61問

摂食嚥下障害患者に対する機能訓練の口腔内写真を示す。 目的はどれか。

1: 声帯の内転強化

2: 唾液分泌の抑制

3: 嚥下誘発の感受性の向上

4: 舌骨を挙上する筋の筋力増強

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第87問

学校歯科健康診断でCOを有する児童への事後措置として適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 頬杖癖をやめさせる。

2: 歯科医院での治療を勧める。

3: 鏡で当該部位を確認させる。

4: むし歯の成り立ちを理解させる。

- 答え:3 ・4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第26回午後:第107問

82歳の男性。5年前に脳梗塞を起こし麻痺があるため、車椅子を利用している。診療室内移動時の写真(別冊午後No.26)を別に示す。 義歯作製のための口腔内診査を行うことになった。デンタルチェアに移乗する際の介助で正しいのはどれか。

1: デンタルチェアを水平にしておく。

2: 患者の右側にデンタルチェアがくるように車椅子を寄せる。

3: 両手を持って立ち上がらせる。

4: 患者の左足を軸にしてデンタルチェアへの移乗を行う。

- 答え:4

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する