第23回午後第88問の類似問題

第27回午後:第60問

経鼻経管栄養の特徴として正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 嚥下機能を阻害する。

2: 6週以上の留置が可能である。

3: 消化管粘膜の萎縮を予防できる。

4: 留置のための外科的手術が必要である。

- 答え:1 ・3

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第35問

□に入る組合せで正しいのはどれか。 摂食機能に対する改訂水飲みテストは、冷水①mLを口腔底に注ぎ、嚥下するように指示する。可能ならば追加して②回嚥下運動をしてもらい、最も悪い嚥下活動を評価する。評価が③以上の場合は問題なしとする。

1: ①1 ②1 ③2

2: ①1 ②2 ③4

3: ①3 ②1 ③2

4: ①3 ②2 ③4

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午後:第81問

咀嚼機能で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 胃腸の蠕動運動を活発化する。

2: 基本的機能は離乳期に獲得される。

3: 上下顎の蝶番運動によって営まれる。

4: 喪失歯の増加に伴い咀嚼能力は増大する。

- 答え:1 ・2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午前:第95問

摂食嚥下障害に対する間接訓練で、喉頭挙上を強化するのはどれか。2つ選べ。

1: 開口訓練

2: 咳嗽訓練

3: シャキア法

4: アイスマッサージ

- 答え:1 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

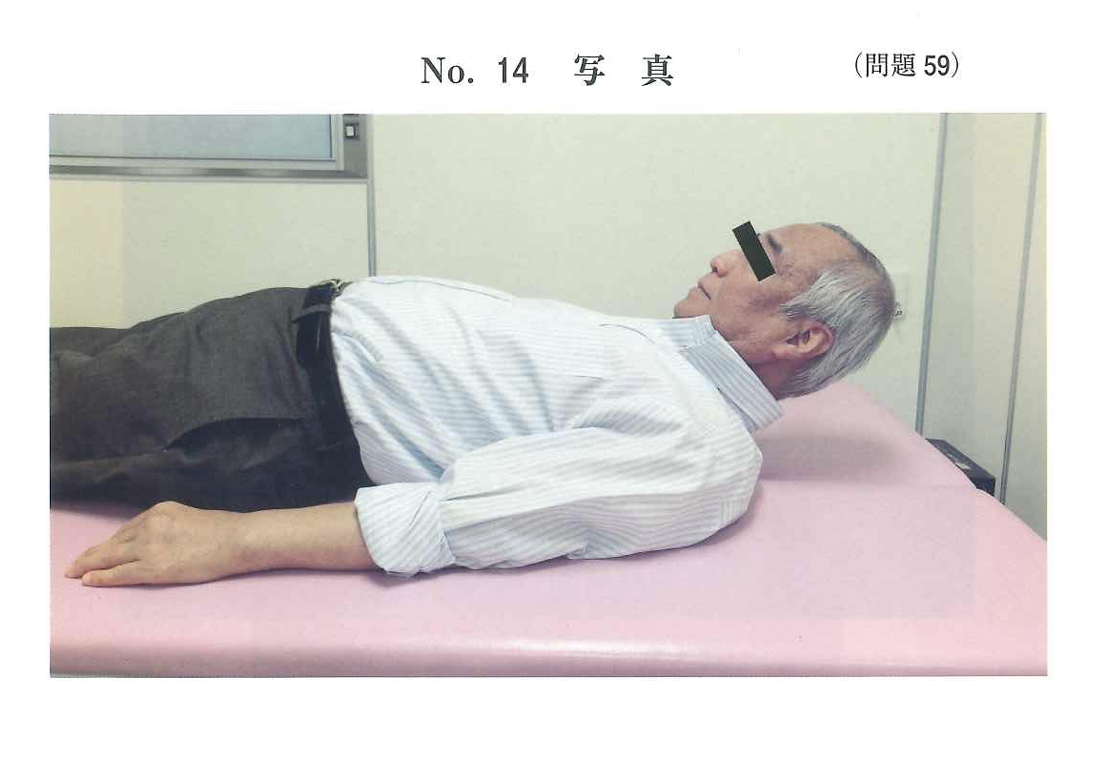

第25回午前:第59問

摂食嘩下障害者に対する機能訓練の写真く別冊午前No. 14)を別に示す。 この訓練の目的はどれか。

1: 嚥下反射の促進

2: 食道入口部の開大

3: 呼吸と嚥下の協調

4: 喉頭蓋の反転の強化

- 答え:2

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午後:第92問

76歳の男性。食後よくむせることを主訴として来院した。1年前に脳血管疾患を発症したという。摂食嚥下機能障害と診断され、リハビリテーションを行うことになった。 適切な代償的アプローチはどれか。

1: 食前に口腔周囲筋強化訓練を行う。

2: 摂食時の姿勢は45度仰臥位をとる。

3: 食物形態を噛みごたえのあるものにする。

4: 頸部の過伸展を防ぐためコップの縁を切る。

- 答え:2

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午後:第91問

80歳の男性。2週前に下顎全部床義歯を紛失した。上顎には14本の歯を有し、普段の食事の飲み込みには問題ないという。 摂食嚥下の過程で影響がある時期はどれか。

1: 先行期

2: 準備期

3: 口腔期

4: 咽頭期

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

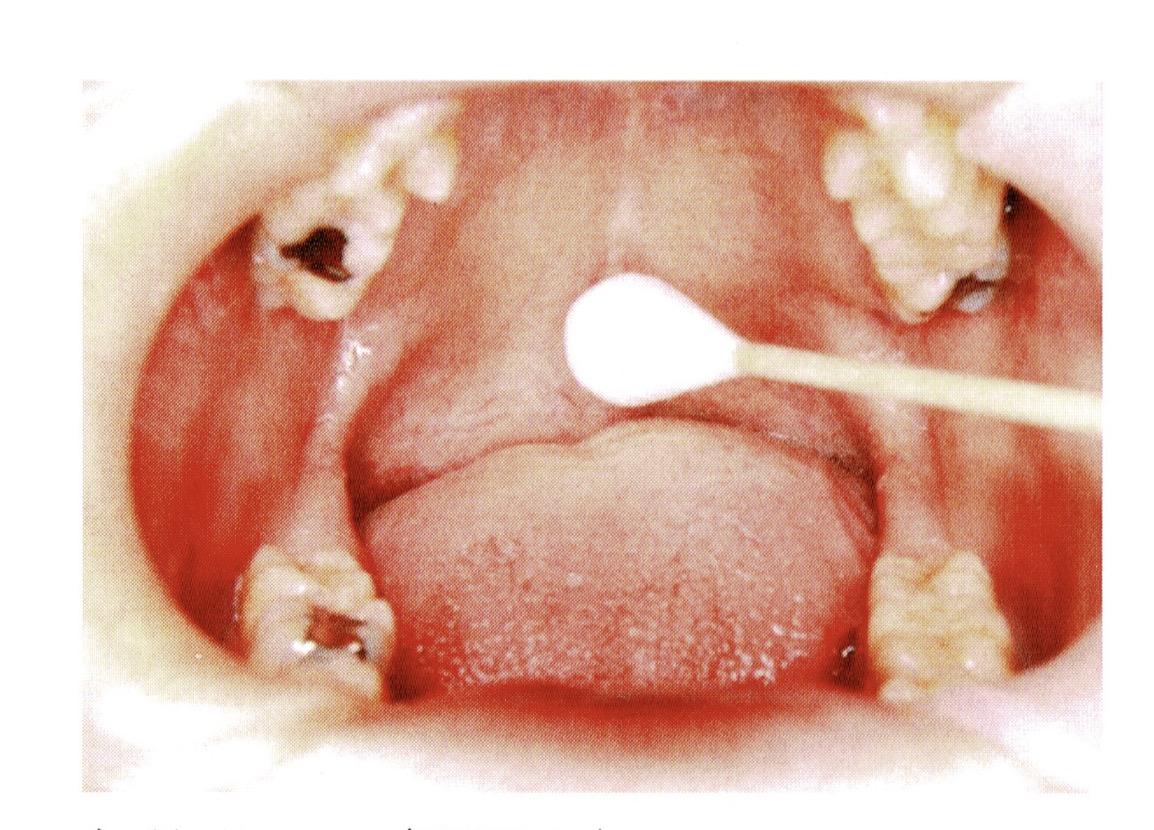

第24回午前:第61問

摂食嚥下障害患者に対する機能訓練の口腔内写真を示す。 目的はどれか。

1: 声帯の内転強化

2: 唾液分泌の抑制

3: 嚥下誘発の感受性の向上

4: 舌骨を挙上する筋の筋力増強

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午前:第92問

意識障害に伴う嚥下障害がみられる急性期脳血管疾患患者への口腔ケアの目的はどれか。2つ選べ。

1: 流涎の予防

2: 肺炎の予防

3: 味覚障害の予防

4: 廃用による口腔機能低下の予防

- 答え:2 ・4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第26回午後:第89問

7歳の女児。小学校での保健指導で担任から相談を受けた。女児は給食で口にした食物を詰め込むことが多くなり、何度か窒息しそうになったという。全身疾患は特に無い。口腔内写真(別冊午後No.20)を別に示す。 担任に対する適切な助言はどれか。2つ選べ。

1: ペースト食に変更したほうが良いです。

2: 摂食嚥下の専門外来を受診すると良いです。

3: 歯科医院で子供用の入れ歯を作ると良いです。

4: 前歯が生えるまで食物を小さくして食べると良いです。

- 答え:2 ・4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午後:第59問

75歳の女性。食べにくいことを主訴として来院した。脳幹梗塞の後遺症により右側の舌に麻痺が生じたため、舌接触補助床が製作された。口腔内に装着した写真(別冊午後No.23)を別に示す。改善できるのはどれか。1つ選べ。

1: 口腔への取り込み

2: 口腔から咽頭への送り込み

3: 咽頭から食道への送り込み

4: 食道から胃への送り込み

- 答え:2

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

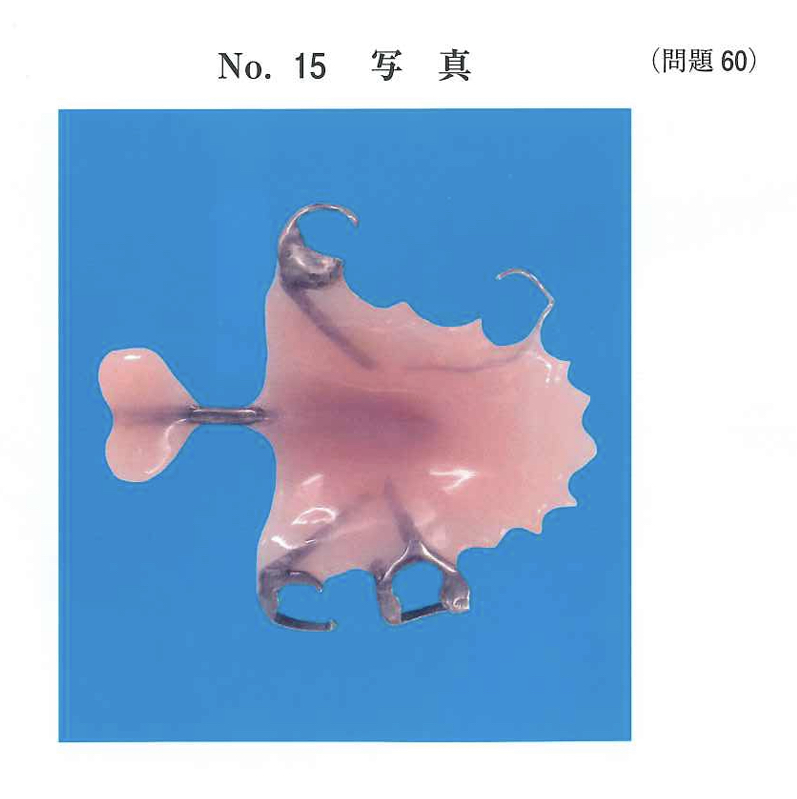

第25回午前:第60問

口腔内装置の写真(別冊午前No. 15)を別に示す。 適応症はどれか。

1: 舌挙上不全

2: 食塊形成不全

3: 口唇閉鎖不全

4: 軟口蓋挙上不全

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第94問

2歳児における咀嚼機能の獲得不全の原因として考えられるのはどれか。 2つ選べ。

1: 先天性歯

2: 口腔の習癖

3: 母乳摂取の遷延

4: 中枢神経系の疾患

- 答え:3 ・4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第92問

8歳の男児。口唇の乾燥を主訴として来院した。日頃から口を開いたままでいることが多いが鼻咽腔疾患は認められず、嚥下機能に問題はないという。初診時の側貌写真(別冊午後 No.30)を別に示す。歯科保健指導の内容はどれか。2つ選べ。

1: 姿勢の調整

2: 軟食の推奨

3: 口輪筋の訓練

4: 鼻呼吸の促進

- 答え:3 ・4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第25回午後:第82問

離乳期に摂食嚥下機能を獲得する段階の特徴的な動きを示す。①口唇を随意に閉鎖する。②左右対称に口角を引く。③左右非対称に口角を引く。④嚥下時に下唇が内転する。成長に伴い観察される順序はどれか。

1: ①→④→②→③

2: ①→④→③→②

3: ④→①→②→③

4: ④→①→③→②

- 答え:3

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第24回午前:第3問

嚥下と呼吸の経路が交叉するのはどれか。

1: 鼻腔

2: 上咽頭〈咽頭鼻部〉

3: 中咽頭〈咽頭口部〉

4: 下咽頭〈咽頭喉頭部〉

- 答え:3

- 科目:人体と歯・口腔の構造と機能

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第71問

生活習慣と関連する疾患の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 喫煙ーーー歯周病

2: 飲酒ーーー肺気腫

3: 食生活ーーー脂質異常症

4: 運動習慣ーーーう蝕

- 答え:1 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

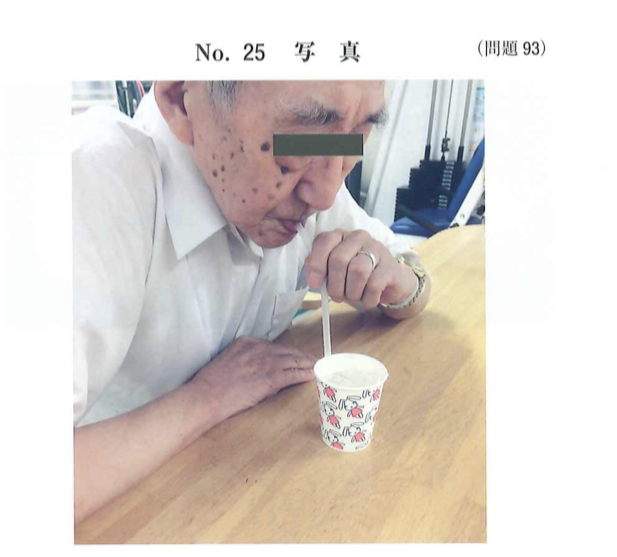

第27回午前:第93問

摂食機能障害者に対して水の入ったコップとストローを使用した問接訓練の写真(別冊午前 No.25)を別に示す。 この訓練の目的はどれか。

1: 咬合力の増強

2: 声門閉鎖機能の強化

3: 鼻咽腔閉鎖機能の強化

4: 舌の食塊形成機能の向上

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する