第28回午前第92問の類似問題

第26回午後:第37問

35歳の女性。歯の変色を主訴として来院した。歯の萌出直後から気付いていたが放置していたという。初診時の口腔内写真(別冊午後No.3)を別に示す。 考えられるのはどれか。

1: 色素沈着

2: 歯髄壊死

3: 抗菌薬の副作用

4: フッ化物の過剰摂取

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

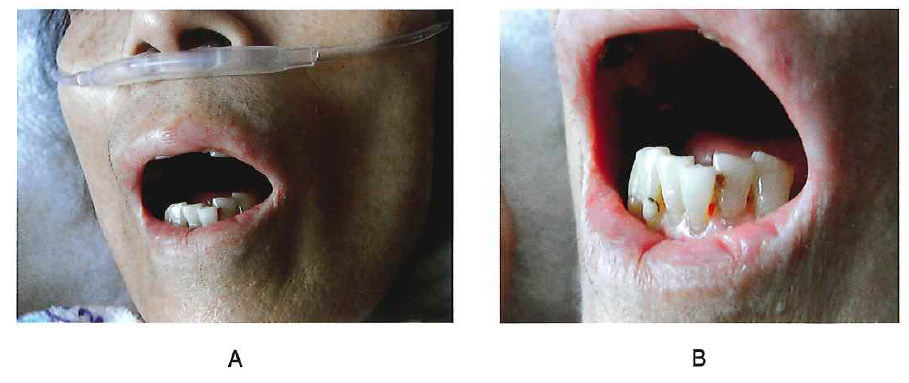

第24回午後:第89問

70歳の女性。肺癌で入院加療中である。意識障害があり、常時口呼吸をしている。本人による口腔清掃は困難な状態であり、1日1回の口腔清掃を受けている。口腔周囲の写真(別冊午後 No.22A、B)を別に示す。歯科衛生士による口腔ケアで適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 本人への声かけは必要ない。

2: 鼻カニューレは外して行う。

3: 口唇部を保湿してから行う。

4: 隣接面部に歯間ブラシを使用する。

- 答え:3 ・4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第26回午前:第109問

8歳の女児。脳性麻痺と診断されている。摂食嚥下障害を主訴として来院した。診察の結果、呼吸と嚥下機能の協調不全による誤嚥や窒息の危険性があり、過開口、咬反射、丸飲み込み及び食べこぼし等の症状がみられた。摂食機能療法を行うにあたり必要な対策はどれか。2つ選べ。

1: 食形態の確認をする。

2: 安定した摂食姿勢を確保する。

3: 食前にアイスマッサージをする。

4: 摂食中は血圧のモニタリングを行う。

- 答え:1 ・2

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第69問

28歳の女性。歯肉の違和感を主訴として来院した。6か月前から自覚していたが放置していたという。口腔内写真(別冊午前No.26)を別に示す。認められるのはどれか。2つ選べ。

1: クレフト

2: 歯肉からの出血

3: 辺縁歯肉の腫脹

4: 歯肉縁上歯石の付着

- 答え:2 ・3

- 科目:歯科予防処置論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第31回午前:第106問

27歳の女性。歯を白くしたいとの希望で来院した。歯科医師の指示のもとで漂白処置を行うことになった。処置中の口腔内写真(別冊午前 No.39) を別に示す。 続いて行うのはどれか。1つ選べ。

1: 光照射

2: 歯面清掃

3: 漂白剤の塗布

4: 知覚過敏の有無の確認

- 答え:3

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午後:第92問

76歳の男性。食後よくむせることを主訴として来院した。1年前に脳血管疾患を発症したという。摂食嚥下機能障害と診断され、リハビリテーションを行うことになった。 適切な代償的アプローチはどれか。

1: 食前に口腔周囲筋強化訓練を行う。

2: 摂食時の姿勢は45度仰臥位をとる。

3: 食物形態を噛みごたえのあるものにする。

4: 頸部の過伸展を防ぐためコップの縁を切る。

- 答え:2

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

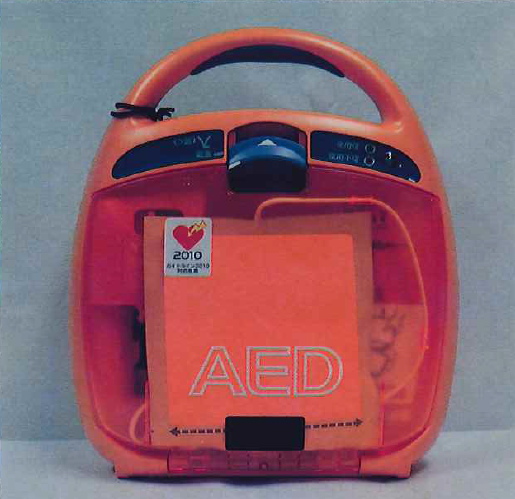

第29回午前:第110問

82歳の男性。歯科治療終了後に待合室へ移動した直後、突然倒れて意識がなくなった。直ちに歯科医師、歯科衛生士がかけつけ、救命処置を行った。歯科医師から写真(別冊午前No.43)に示す装置の準備をするよう指示があった。電極を所定の位置に貼付した後、除細動を行う音声ガイダンスがあった。次の対応はどれか。1つ選べ。

1: 脈を触知する。

2: 呼吸を確認する。

3: 人工呼吸を続ける。

4: 患者に触れないようにする。

- 答え:4

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

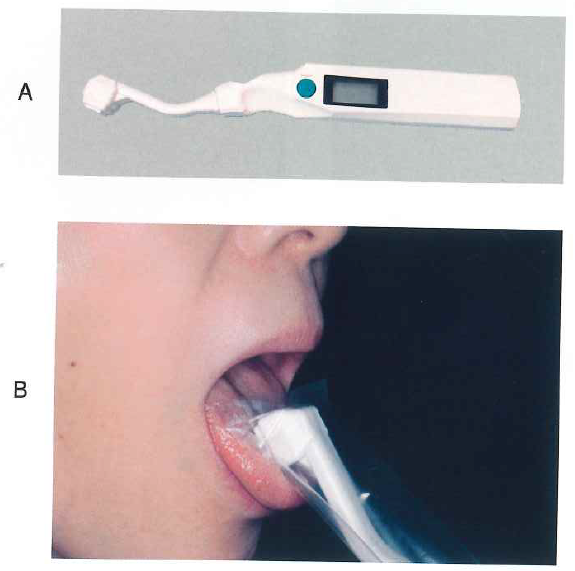

第31回午前:第93問

66歳の女性。食事が飲み込みにくいことを主訴として来院した。口腔機能の低下が疑われたため、口腔機能精密検査を行った。検査に用いた器具の写真(別冊午前 No.33A)と検査実施時の写真(別冊午前 No.33 B)を別に示す。 検査内容はどれか。1つ選べ。

1: 舌圧

2: 舌運動

3: 口腔湿潤度

4: 口腔衛生状態

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

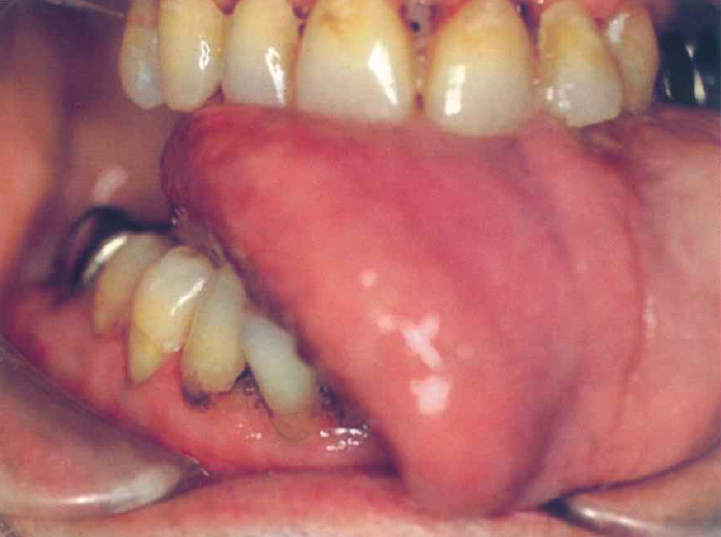

第31回午前:第60問

71歳の男性。脳梗塞の既往があり、口腔機能の評価をしたところ舌突出時に偏位が認められた。口腔内写真(別冊午前 No.22)を別に示す。 舌の偏位の原因となる神経はどれか。1つ選べ。

1: 顔面神経

2: 三叉神経

3: 舌下神経

4: 迷走神経

- 答え:3

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

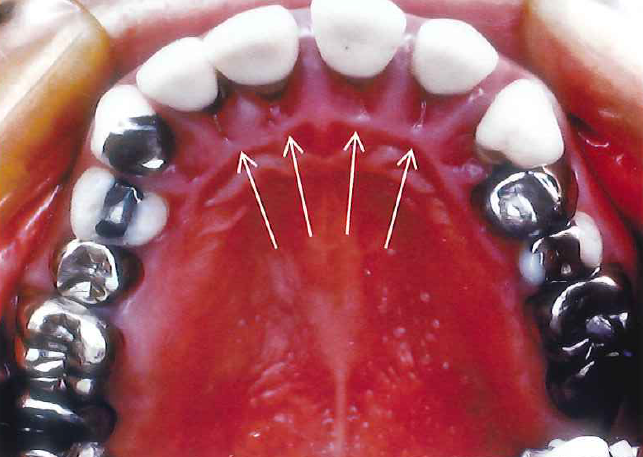

第23回午前:第44問

46歳の女性。口腔の乾燥と歯肉の腫脹を訴え来院した。初診時の口蓋側面観の口腔内写真(別冊午前 NO.5)を別に示す。矢印が示す徴候の原因で考えられるのはどれか。

1: 口呼吸

2: 食片圧入

3: 外傷性咬合

4: 不適切なブラッシング

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第22回午前:第41問

65歳の男性。歯肉の腫れを訴えて来院した。医師が処方した薬を服用してから顕著になったという。口腔内写真(別冊午前No.4)を別に示す。 疑われる内科疾患はどれか。

1: 高血圧

2: 骨粗鬆症

3: 脂質異常症

4: 慢性B型肝炎

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第24回午後:第43問

48歳の女性。歯の動揺を訴えて来院した。歯周基本治療時の口腔内写真(別冊午後 No.5)を別に示す。矢印に示す処置の目的はどれか。

1: う蝕の予防

2: 咬合力の分散

3: 歯間部清掃性の向上

4: 象牙質知覚過敏の軽減

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第31回午前:第89問

85歳の女性。骨折で要介護状態となり介護施設に入所している。普通食を摂取していたが、臼歯部両側遊離端義歯を紛失して歯科訪問診療を受診した。義歯製作までに食事形態の変更が必要となった。むせはないという。野菜の炒め煮の食事形態の写真(別冊午前 No.31)を別に示す。 適切なのはどれか。1つ選べ。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

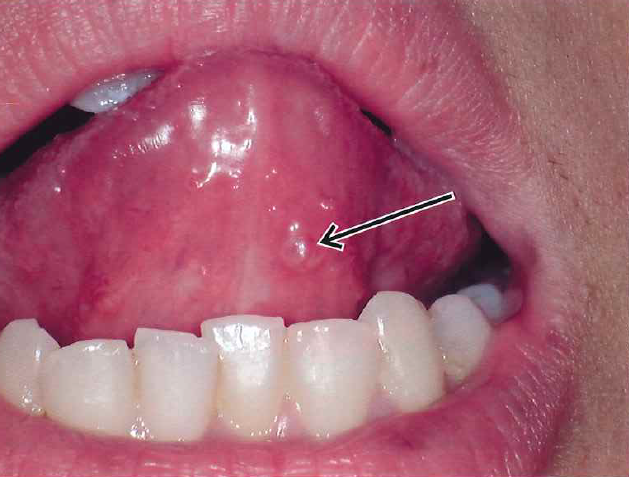

第26回午前:第51問

26歳の女性。舌下面の異常を訴えて来院した。2か月前から舌下面の腫脹に気付き、病変の増大と縮小を繰り返しているという。口腔内写真(別冊午前No.12)を別に示す。腫脹を矢印で示す。 考えられるのはどれか。

1: 腫瘍

2: 血管腫

3: 線維腫

4: 粘膜嚢胞

- 答え:4

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第22回午前:第49問

65歳の女性。右側頬粘膜の違和感を主訴として来院した。前日の夕食の際、頬粘膜を咬んで急に膨らんできたという。口腔内写真(別冊午前No.7)を別に示す。 考えられるのはどれか。

1: 血腫

2: 紅板症

3: 天疱瘡

4: 褥瘡性潰瘍

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第95問

76歳の男性。食べるのに時間がかかると施設職員から相談された。2年前に脳梗塞を発症したが、むせはなく、装具を用いて自力摂取をしているという。初診時に食事指導を行い食事時間は短縮したという。再評価時の食事風景の写真(別冊午前No.32)を別に示す。行った食事支援はどれか。2つ選べ。

1: 食具の決定

2: 食器の変更

3: 普通食への変更

4: 胃食道逆流への対応

- 答え:1 ・2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午前:第90問

88歳の男性。食事中のむせが多いことを主訴として家族とともに来院した。特記すべき既往歴はない。適切な助言はどれか。1つ選べ。

1: 右を向いて飲むとよいです。

2: むせたら食事をやめましょう。

3: なるべくむせは我慢しましょう。

4: とろみをつけるとむせづらくなります。

- 答え:4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午前:第61問

84歳の女性。脳血管障害後遺症で胃瘻からの栄養を行っている。ADLは全介助である。口腔健康管理を行うことになった。栄養注入後に口腔清掃を行うとき、嘔吐しにくい体位はどれか。2つ選べ。

1: 仰臥位

2: ファーラー位

3: セミファーラー位

4: 左を下にした側臥位

- 答え:2 ・3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

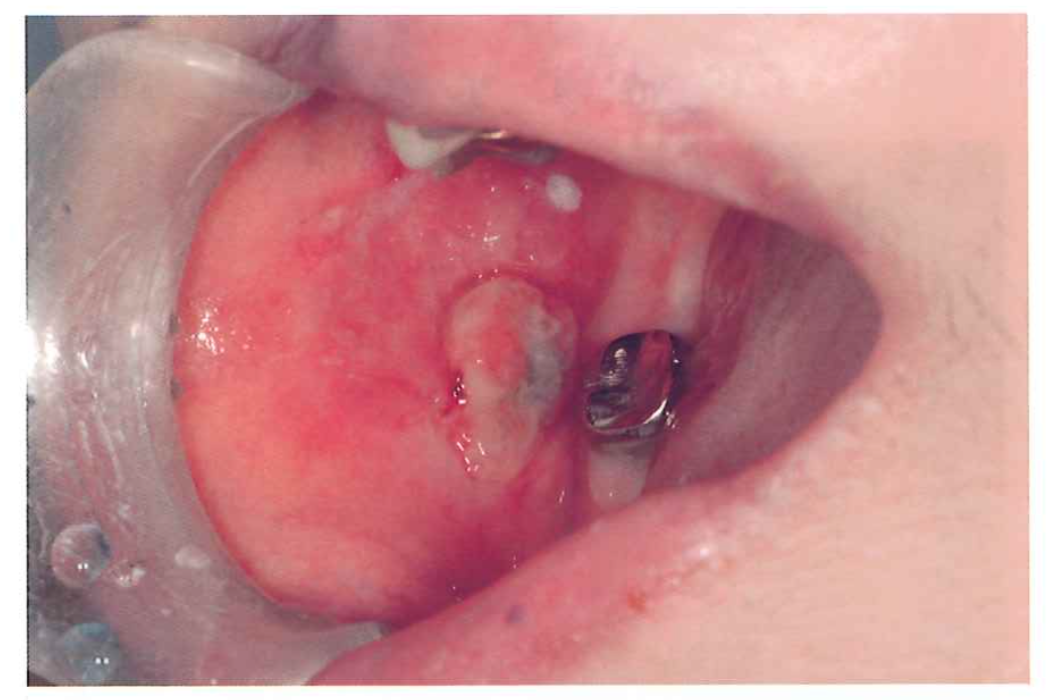

第30回午後:第20問

72歳の女性。右側頬粘膜の痛みを主訴として来院した。4年前に義歯を破損したが使用しないまま放置していたという。高血圧症のため降圧薬を服用しているがそれ以外の全身的特記事項はない。検査の結果、扁平上皮癌と診断された。初診時の口腔内写真(別冊午後 No.2)を別に示す。考えられる原因はどれか。1つ選べ。

1: 免疫異常

2: 機械的刺激

3: 薬の副作用

4: ウイルス感染

第28回午前:第60問

77歳の男性。脳梗塞発症後にリハビリテーション病院に入院中である。今週のリハビリテーション週間スケジュールがベッドサイドに貼られている。それには[午前10時①歩行訓練、午前11時②構音障害の機能訓練、午後2時③利き手交換の訓練、午後3時口腔衛生管理]と記載されている。 ①②③部分の機能訓練を実施する専門職の組合せで正しいのはどれか。

1: 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士

2: 理学療法士 言語聴覚士 作業療法士

3: 作業療法士 理学療法士 言語聴覚士

4: 作業療法士 言語聴覚士 理学療法士

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する