第30回午前第90問の類似問題

第26回午後:第90問

85歳の女性。同居している家族から、「これまでは家族と同じように食べられてましたが、最近はむせることが多くなってきました。献立で工夫できることはありますか。」との相談を受けた。適切な助言はどれか。2つ選べ。

1: 野菜は細かく刻むと良いです。

2: ジュースよりゼリーのほうがむせにくいです。

3: ひき肉を使った料理はとろみをつけると良いです。

4: クリームスープよりコンソメスープの方がむせにくいです。

- 答え:2 ・3

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第95問

76歳の男性。食べるのに時間がかかると施設職員から相談された。2年前に脳梗塞を発症したが、むせはなく、装具を用いて自力摂取をしているという。初診時に食事指導を行い食事時間は短縮したという。再評価時の食事風景の写真(別冊午前No.32)を別に示す。行った食事支援はどれか。2つ選べ。

1: 食具の決定

2: 食器の変更

3: 普通食への変更

4: 胃食道逆流への対応

- 答え:1 ・2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第58問

86歳の男性。うまく食べることができないことを主訴として来院した。6か月前に右側大脳半球の脳梗塞により、左側の半身に麻痺が生じたという。この脳梗塞が影響するのはどれか。2つ選べ。

1: 顎運動

2: 舌運動

3: 口唇運動

4: 喉頭挙上運動

- 答え:2 ・3

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午前:第59問

86歳の男性。うまく食べることができないことを主訴として来院した。6か月前に右側大脳半球の脳梗塞により、左側の半身に麻痺が生じたという。この脳梗塞で起こりやすい後遺症はどれか。2つ選べ。

1: 失語

2: 失認

3: 失調

4: 歩行障害

- 答え:2 ・4

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第31回午後:第90問

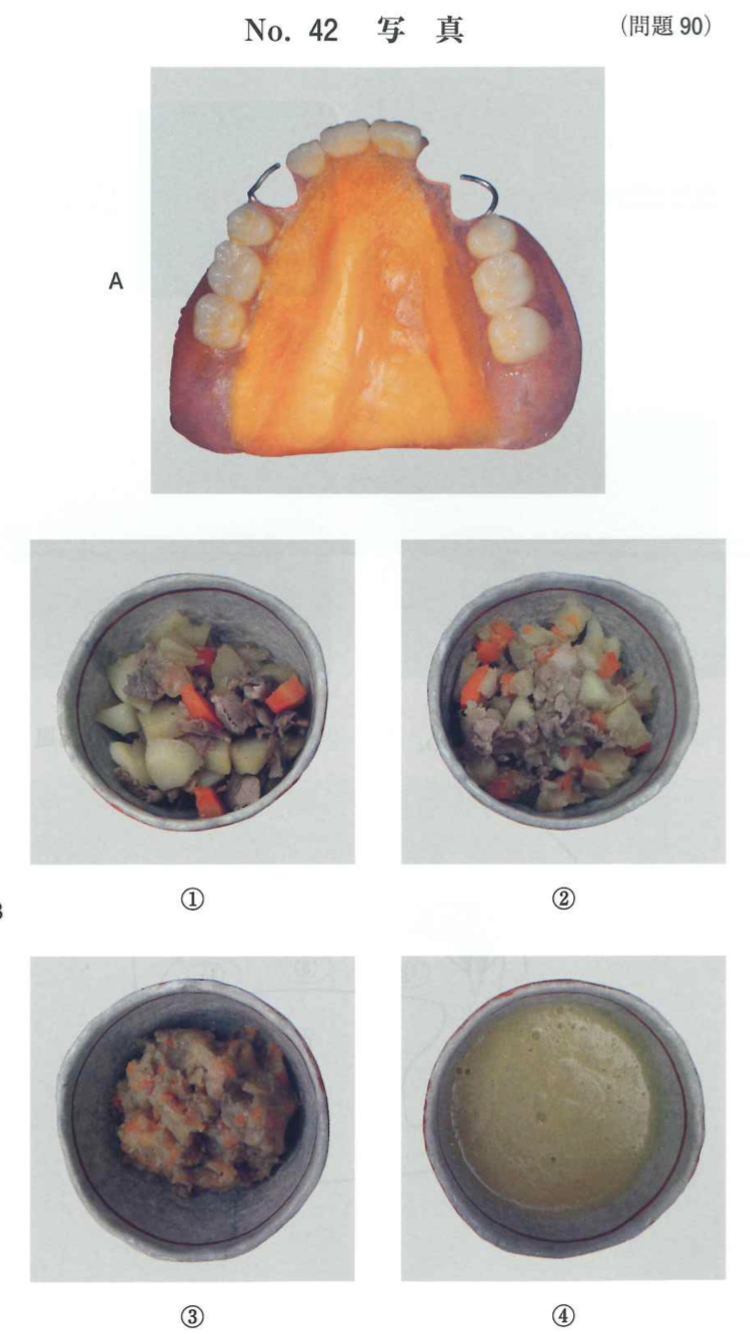

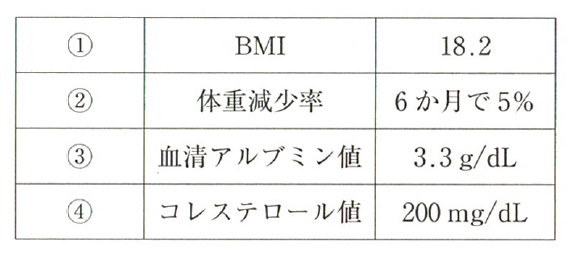

73歳の男性。1年前に脳卒中を発症したという。退院後、食事がうまくいかないということで特殊な調整を行った上題の義歯を製作した。義歯の写真(別冊午後 No.42A)と、入居している施設で提供可能な食事の写真(別冊午後 No.42B)を別に示す。 適切な食形態はどれか。1つ選べ。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午後:第90問

86歳の男性。お茶や汁物でのむせを訴えて来院した。座位で常食を食べているが、時々椅子から転落しそうになるという。BMIは18.0、要介護3、咀嚼能力に間題はない。嚥下機能の評価を実施したところ、RSSTは2回であった。食事支援として適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 一口量を増やす。

2: 食形態を変更する。

3: 安定した姿勢を確保する。

4: 低カロリーの食事にする。

- 答え:2 ・3

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午後:第94問

34歳の女性。むせることを主訴として保護者と来院した。脳性麻痺との診断があり、幼少期から刻み食を食べていたが、2か月前からむせるという。口腔内に特に病変はない。食事の評価の写真(別冊午後No.19)を別に示す。 矢印が示す検査でわかるのはどれか。2つ選べ。

1: 誤嚥

2: 咀嚼

3: 嚥下音

4: 食塊残留

- 答え:1 ・3

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午後:第91問

72歳の男性。食事中、のどに食物が残っている感覚が続いているため来院した。検査の結果、誤嚥はないが、梨状窩に食物が少量残留していることがわかった。有効な訓練法はどれか。1つ選べ。

1: 頬訓練

2: 舌訓練

3: 発声訓練

4: 頭部挙上訓練

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第27回午後:第92問

76歳の男性。食後よくむせることを主訴として来院した。1年前に脳血管疾患を発症したという。摂食嚥下機能障害と診断され、リハビリテーションを行うことになった。 適切な代償的アプローチはどれか。

1: 食前に口腔周囲筋強化訓練を行う。

2: 摂食時の姿勢は45度仰臥位をとる。

3: 食物形態を噛みごたえのあるものにする。

4: 頸部の過伸展を防ぐためコップの縁を切る。

- 答え:2

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午後:第90問

75歳の男性。アルツハイマー型認知症であり、移動は車椅子を使用している。これまで肺炎の既往はなく、総義歯を用いることで、家族と同じ食事を食卓で摂っているという。主治医からは先行期の障害が指摘されている。現在において、注意すべき食事介助の項目はどれか。

1: 一口量の調節

2: とろみ調整食品の使用

3: 噛まなくてよい食品の提供

4: 車椅子のリクライニング調整

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

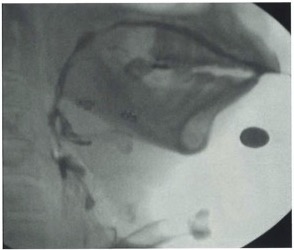

第25回午前:第91問

73歳の男性。食事がうまく摂れないと相談を受け、歯科医師とともに訪問した。1年前に脳出血を発症し、現在、在宅療養中であるという。最近の栄養アセスメント結果を表に示す。低栄養を疑うのはどれか。2つ選べ。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

- 答え:1 ・3

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午前:第37問

65歳の男性。摂食嚥下障害を主訴として来院し、嚥下造影検査を行った。嚥下後の造影画像(別冊午前 No.4)を別に示す。考えられる症状はどれか。2つ選べ。

1: 咽頭残留

2: 口腔内残留

3: 鼻腔への逆流

4: 絞扼感(胸部のつかえ)

- 答え:1 ・2

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第25回午後:第108問

85歳の男性。3年前に脳梗塞を起こし、後遺症として軽い左片麻痺がある。食事は楽しみにしており自分で食べるが、ペースが速い。一口量も多く、食事中にむせることがよくある。誤嚥を防ぐ対応で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 食形態はきざみ食にする。

2: 液体にはとろみをつける。

3: スプーンは小さいものを用いる。

4: 顎を上げて嚥下するように姿勢を整える。

- 答え:2 ・3

- 科目:歯科診療補助論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第24回午後:第90問

85歳の要介護高齢者。食事中に疲れて食事ペースが落ちてくるという。この高齢者への介助で適切なのはどれか。

1: 一口量を増やす。

2: 間食で必要栄養量を補う。

3: 1回の食事時間を長くする。

4: 少量低カロリーの食事にする。

- 答え:2

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第28回午前:第92問

87歳の女性。むせることがあることを主訴として歯科診療所に来院した。1か月前に友人と会話中に意識を消失し、救急搬送されたが、次の日には歩いて退院したという。退院後に気息性嗄声が発生し、食事の際にむせることが気になっているという。 麻痺が考えられるのはどれか。

1: 顔面神経

2: 舌下神経

3: 舌咽神経

4: 迷走神経

- 答え:4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第22回午後:第81問

50歳の男性。喫煙しており、今は禁煙は考えていないという。禁煙指導を行うことになった。 初回の指導で適切なのはどれか。

1: 禁煙開始日を決定させる。

2: 喫煙関連用品の処分を促す。

3: 禁煙後の離脱症状を説明する。

4: 歯周病と喫煙との関連性を説明する。

- 答え:4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第26回午後:第86問

87歳の男性。5年前から認知症が悪化し、施設に入居して全介助であるという。施設職員からよくむせることを主訴として歯科訪問診療を依頼された。食事はおかゆと刻んだおかずを食べているという。誤嚥性肺炎はこれまで発症していない。食後の義歯の写真(別冊午前No.19)を別に示す。 最初に行う対応はどれか。

1: 禁食の指示

2: 義歯のリベース

3: 食物残渣の確認

4: RSSTによる嚥下評価

- 答え:3

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第22回午前:第41問

65歳の男性。歯肉の腫れを訴えて来院した。医師が処方した薬を服用してから顕著になったという。口腔内写真(別冊午前No.4)を別に示す。 疑われる内科疾患はどれか。

1: 高血圧

2: 骨粗鬆症

3: 脂質異常症

4: 慢性B型肝炎

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する