第25回午後第108問の類似問題

第28回午後:第90問

75歳の男性。アルツハイマー型認知症であり、移動は車椅子を使用している。これまで肺炎の既往はなく、総義歯を用いることで、家族と同じ食事を食卓で摂っているという。主治医からは先行期の障害が指摘されている。現在において、注意すべき食事介助の項目はどれか。

1: 一口量の調節

2: とろみ調整食品の使用

3: 噛まなくてよい食品の提供

4: 車椅子のリクライニング調整

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第29回午後:第91問

72歳の男性。食事中、のどに食物が残っている感覚が続いているため来院した。検査の結果、誤嚥はないが、梨状窩に食物が少量残留していることがわかった。有効な訓練法はどれか。1つ選べ。

1: 頬訓練

2: 舌訓練

3: 発声訓練

4: 頭部挙上訓練

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第31回午後:第59問

68歳の女性。意識障害で入院したが、覚醒してきた。観察したところ右側の表情筋に麻痺が認められ、飲み物が漏れるという。顔面の写真(別冊午後 No.23)を別に示す。 麻痺の原因となるのはどれか。1つ選べ。

1: 顔面神経

2: 三叉神経

3: 舌咽神経

4: 舌下神経

- 答え:1

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

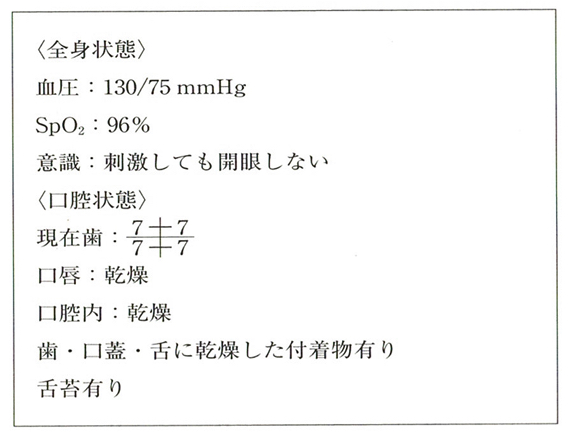

第25回午後:第83問

58歳の男性。4日前に脳梗塞で入院し、投薬による内科的治療を受けている。病室での口腔ケアの依頼を受けた。全身状態および口腔状態の概要は表のとおりである。口腔ケアを行うにあたり適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 座位で行う。

2: RSSTで嚥下機能を確認する。

3: 口腔内を潤してからケアを行う。

4: SpO2値の低下がみられないか注意する。

- 答え:3 ・4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第26回午後:第81問

68歳の女性。「①口の臭いが気になる」と訴え来院した。「②5年前に脳梗塞」を発症し、左半身は麻痺があるという。「③含嗽を指示すると問題なくできる。」「④口腔内全体にプラークと食物残渣の付着があり」、舌は乾燥して舌苔もみられる。歯肉は発赤・腫脹している。 客観的データはどれか。2つ選べ。

1: ①口の臭いが気になる

2: ②5年前に脳梗塞

3: ③含嗽を指示すると問題なくできる。

4: ④口腔内全体にプラークと食物残渣の付着があり

- 答え:3 ・4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

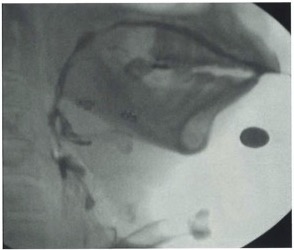

第30回午前:第37問

65歳の男性。摂食嚥下障害を主訴として来院し、嚥下造影検査を行った。嚥下後の造影画像(別冊午前 No.4)を別に示す。考えられる症状はどれか。2つ選べ。

1: 咽頭残留

2: 口腔内残留

3: 鼻腔への逆流

4: 絞扼感(胸部のつかえ)

- 答え:1 ・2

- 科目:臨床歯科医学

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第30回午後:第107問

95歳の女性。脳梗塞発症後、嚥下障害となり1年前から誤嚥性肺炎を 繰り返すようになったという。食事はミキサー食で、姿勢は座位である。 誤嚥した場合のドレナージの体位はどれか。1つ選べ。

1: 仰臥位

2: 伏臥位

3: リクライニング位

4: 右を上にした側臥位

- 答え:4

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

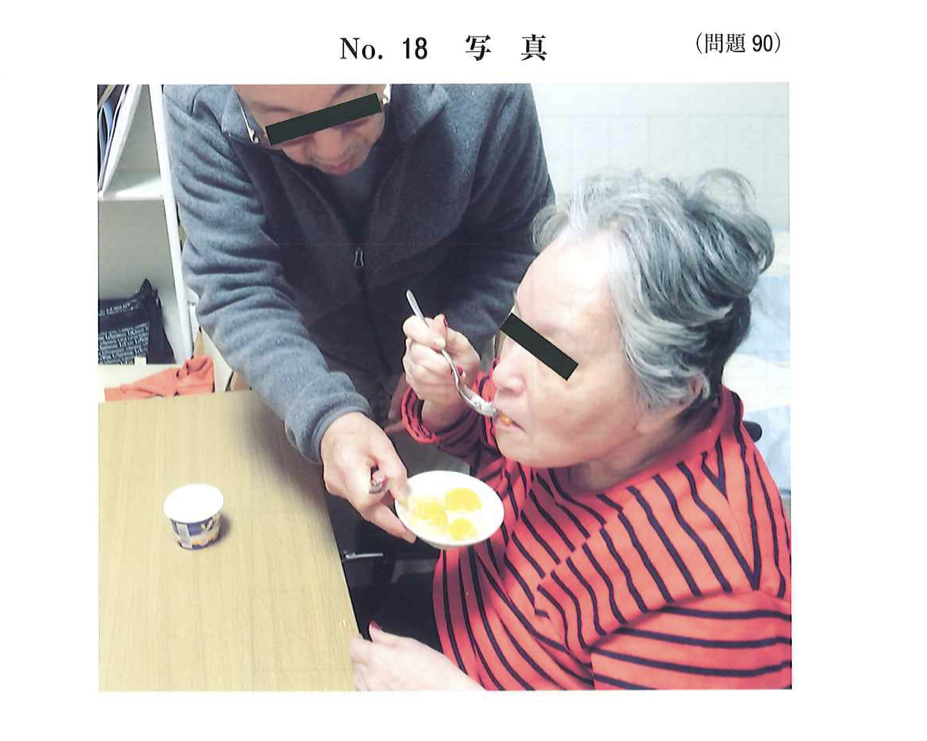

第27回午後:第90問

72歳の女性。パーキンソン病による精神と身体の活動低下があるが介助自活は可能で、前屈姿勢の症状がみられる。咀嚼嚥下機能に異常は認められない。家族が食事の介助をしている写真(別冊午後No.18)を別に示す。 家族に対する適切な指導はどれか。2つ選べ。

1: なるべく患者自身で食べるように促す。

2: 介助者は前傾姿勢で見守るようにする。

3: 食べこぼしを防止するためにテーブルを離す。

4: 頸部を前屈する目的で食器を低い位置に置く。

- 答え:1 ・4

- 科目:歯科保健指導論

- 類似問題を見る

- この問題について報告する